| Titel: | Verbesserter Abdampfapparat für Zukerauflösungen, worauf sich Morton William Lawrence, Zukerraffineur in Leman Street, Goodman's Fields, Grafschaft Middlesex, am 8. März 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XLVIII., S. 196 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Verbesserter Abdampfapparat fuͤr

Zukeraufloͤsungen, worauf sich Morton William Lawrence, Zukerraffineur in

Leman Street, Goodman's Fields, Grafschaft Middlesex, am 8. Maͤrz 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions,

Maͤrz 1840, S. 109.

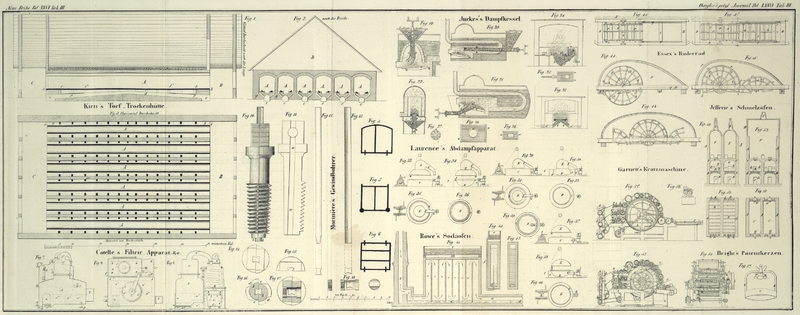

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Lawrence's Abdampfapparat fuͤr

Zukeraufloͤsungen.

Ich dampfe jedweden Pflanzensaft oder jede Auflösung, aus der durch Eindampfung Zuker

gewonnen werden kann, in einem offenen, d.h. dem Druke der Luft ausgesezten, Gefäße

bis auf einen Grad ein, der dem Concentrationspunkte, bis auf den ich die

Flüssigkeit zulezt zu bringen gedenke, so nahe kommt, als es in einem solchen

offenen Gefäße ohne Gefahr des Anbrennens möglich ist. Den in dem offenen Gefäße

erreichbaren Grad der Concentration bestimmt der Fabrikant in jedem einzelnen,

seiner Einsicht überlassenen Falle nach der Qualität und Quantität des Materials,

womit er arbeitet, nach dem Zweke, zu welchem die Flüssigkeit nach vollbrachter

Eindikung bestimmt ist, und nach der Behandlung, die er damit einzuschlagen gedenkt.

Im Allgemeinen ist das Versieden des Saftes in dem offenen Gefäße sogleich

einzustellen, so wie derselbe probehaltig wird, d.h. so wie er zwischen dem Daumen

und dem Zeigefinger Faden spinnt. Ich habe gefunden, daß der Saft diesen Grad der

Concentration gewöhnlich innerhalb der Zeit erreicht, die er braucht, um in dem

offenen Gefäße eine Temperatur von 87 bis 90° R. zu erlangen. Ich kann es

nicht für gut halten, wenn leztere Temperatur in irgend einem Falle überschritten

wird. Der Concentrationsgrad, bis auf den der Saft oder die Flüssigkeit zulezt

gebracht werden soll, hängt von der weiteren Behandlung und dem Zweke, zu dem er

bestimmt ist, ab; man hat es übrigens, nachdem man ihn auf den erwähnten, zwischen

einer Temperatur von 87 und von 90° R. erreichbaren Grad der Concentration

gebracht, vollkommen in seiner Gewalt, ihn durch die von mir anzugebende Behandlung

auf einen viel höheren Grad der Concentration zu treiben.

Ich schaffe nämlich den Saft, nachdem er in dem offenen Gefäße bis zu dem angegebenen

Punkte versotten worden, mit dem möglich geringsten Verluste an Wärme in ein

geschlossenes Gefäß, welches entweder ein Vacuumkessel von der dermalen

gebräuchlichen Art, oder auch ein solches seyn kann, wie ich es später beschreiben

werde. Wenn in diesem Gefäße mittelst einer Luftpumpe oder auf andere Weise ein

Vacuum erzeugt und unterhalten wird, welches in dem Maaße, als der Proceß

fortschreitet, einen solchen Grad erreicht, daß der unter dem Namen Birnprobe

bekannte Barometer nicht mehr als 3 oder 4° Queksilber zeigt, so wird der

bereits auf einen hohen Grad erhizte Saft rasch auf die gewünschte Concentration

gelangen, während der hiebei sich entwikelnde Dampf entweicht und in irgend einer

der gewöhnlich zu solchen Zweken dienenden Vorrichtungen verdichtet werden kann.

Diese weitere Eindikung des Saftes im Vacuum kann entweder mit oder ohne weitere

Einwirkung von Wärme auf das Vacuumgefäß erreicht werden. Ich habe gefunden, daß

sich der Saft ohne weitere Einwirkung von Wärme so weit eindiken läßt, als es zu

irgend einem praktischen Zweke erforderlich ist; in einigen Fällen jedoch und

namentlich da, wo die concentrirte Masse bei ihrem Austritte aus dem geschlossenen

Gefäße in Model gegossen werden soll, finde ich es für besser, während der Eindikung

im Vacuum aus irgend eine der üblichen Methoden Wärme auf das geschlossene Gefäß

einwirken zu lassen. Der eingedikte Saft kann dieser Methode gemäß in dem Vacuum auf

einer Temperatur erhalten werden, die nicht unter 66° R. beträgt; oder wenn

man es für geeignet hält, ihn unter diese Temperatur herabsinken zu lassen, so läßt

sich diese Temperatur leicht wieder herstellen, so daß man die eingedikte Masse aus

dem geschlossenen Gefäße gleich in die Model ablassen kann, und man sie nicht erst

noch nach ihrem Austritte aus diesem Gefäße zu erhizen braucht. Läßt man während des

Eindikungsprocesses Wärme auf das geschlossene Gefäß wirken, so wird ein minder

vollkommenes Vacuum genügen. Das Vacuum sowohl als das Feuer ist jedoch stets so zu

reguliren, daß der einzudikende Saft nicht zu stark aufsiedet. Ist die Eindikung in

dem geschlossenen Gefäße auf den gewünschten Punkt gediehen, so daß man sie zu

unterbrechen wünscht, so braucht man nur Luft in das Gefäß einzulassen. Wenn ich

während der Eindampfung keine Wärme auf das geschlossene Gefäß wirken lasse, so

überzeuge ich mich mittelst eines Thermometers, der in den Dekel des Gefäßes

eingesezt ist und bis in den Saft hinab steigt, von dem Grade, auf den die Eindikung

gediehen ist; denn ich habe durch die Erfahrung gefunden, daß, wenn keine Wärme auf

das geschlossene Gefäß einwirkt, die Zunahme der Dichtheit des Saftes sehr genau dem

an dem Thermometer bemerkbaren Sinken der Temperatur entspricht, wobei jedoch

freilich auf Umstände, wie sie jeder Praktiker zu ermessen wissen wird, gehörige

Rüksicht zu nehmen ist. So habe ich z.B. im Allgemeinen gefunden, daß, wenn der Saft

beim Austritte aus dem offenen Gefäße 90° R. hat, die Eindikung in dem

geschlossenen Gefäße ohne alle weitere Einwirkung von Wärme in der Zeit, die der

Thermometer brauchte, um

auf eine Temperatur von 48 bis 52° R. herabzusinken, einen zu jedem

praktischen Zweke genügenden Grad von Concentration erreicht. Selbst wenn man

während des Eindikungsprocesses Wärme auf das geschlossene Gefäß einwirken läßt,

wird ein erfahrener Arbeiter im Stande seyn, aus der Beobachtung des Thermometers

mit ziemlicher Genauigkeit den Grad der Concentration, den der Saft erlangt hat,

abzunehmen. Ich benuze jedoch in diesem Falle auch ein Probirstäbchen, wie man es

bei dem Versieden im Vacuum gewöhnlich zur Hand zu haben pflegt, und womit man, ohne

das Vacuum zu stören, eine Probe aus dem geschlossenen Gefäße nehmen kann. Wenn man

will, kann man sich zur vollen Sicherheit selbst dann wenn man leine Wärme bei der

Eindikung im Vacuum mitwirken läßt, eines solchen Probirstäbchens bedienen.

Ich brauche bei dem hier beschriebenen Verfahren den Saft in den offenen Gefäßen

nicht auf Grabe zu erhizen, die ihm bekanntermaßen nachtheilig sind. Dabei erziele

ich zugleich aber auch eine bedeutende Abkürzung und Vereinfachung des dermalen

üblichen Vacuumprocesses, indem ich dabei die Wärme entweder gar nicht, oder nur

theilweise, oder mäßig oder auch ununterbrochen wirken lassen kann.

Das geschlossene Gefäß, dessen ich mich bei der nach meinem Verfahren zu leitenden

Eindikung des Saftes bediene, lasse ich auf die eine oder andere der sogleich zu

beschreibenden Methoden anfertigen. An der ersten Art, welche man aus Fig. 29 im

Aufrisse, aus Fig.

30 im Durchschnitte, und in Fig. 31 und 32 in

Grundrissen sieht, besteht der untere Theil des Gefäßes aus einer aus Kupfer oder

Eisen gearbeiteten Pfanne, welche, was ihre Größe und Form anbelangt, dem in den

gewöhnlichen Zukersiedereien gebräuchlichen Kühlgefäße (cooler) ähnlich seyn kann, deren Boden jedoch etwas ausgebaucht seyn soll,

damit die Pfanne, wenn die Luft aus ihr ausgepumpt wird, dem äußeren atmosphärischen

Druke besser zu widerstehen im Stande ist. Den unteren Theil dieses Gefäßes B umgebe ich, wenn ich während der Eindikung im Vacuum

keine Wärme auf ihn einwirken zu lassen gedenke, mit einem hölzernen Gehäuse oder

Mantel C, und dieses Gehäuse füttere ich mit Sägespänen,

mit Holzkohle oder einem anderen schlechten Wärmeleiter aus, um die Ausstrahlung der

Wärme aus dem Metall zu verhüten. Dieses hölzerne Gehäuse muß jedoch, wenn man Wärme

auf das Gefäß wirken lassen will, durch ein anderes, diesem Zweke entsprechendes

ersezt werden. Es gibt so viele und so bekannte derlei Vorrichtungen, daß eine

nähere Beschreibung einer solchen ganz überflüssig erscheint.

Der obere Theil oder Dekel E des Gefäßes, der aus Kupfer

bestehen kann, soll so gebaut seyn, daß er in den unteren Theil einfällt, und wenn

er herabgesenkt ist, auf der inneren Oberfläche des Bodens des unteren Theiles

aufruht. Wieviel von der inneren Oberfläche von dem herabgesenkten Dekel umschlossen

werden soll, muß von der Größe des Dekels im Verhältnisse zur Größe des Bodens

abhängen; ich rathe jedoch eine solche Einrichtung zu treffen, daß der Dekel, wenn

er auf den Boden herabgesenkt ist, diesen gänzlich umschließt. Der Dekel soll ferner

an seinem Rande herum mit einem ungefähr 2 Zoll breiten Kranze D versehen seyn; und an der unteren Fläche dieses

Kranzes ist eine entsprechende Liederung mit Nieten oder auf irgend andere

sachdienliche Weise zu befestigen. Am besten fand ich als Liederung ein in der

Breite des Randkranzes achtfach zusammengefaltetes Stük Segeltuch; doch dient auch

irgend ein anderer derlei comprimirbarer Stoff. Von dem Dekel aus erstrekt sich wie

von dem Helme einer Destillirblase ein Hals F, dessen

nach Abwärts gebogenes Ende in die zu dessen Aufnahme bestimmte Röhre G einpaßt und mit einer Liederung versehen werden muß,

welche, wenn sie von Zeit zu Zeit mit Wasser befeuchtet wird, nicht nur zwischen der

Röhre und dem Halse einen luftdichten Verschluß bewirkt, sondern zugleich auch

gestattet, daß der Hals mit dem Dekel so oft als nöthig emporgehoben und

herabgesenkt werden kann. Die Röhre G muß gehörig fixirt

seyn, und mit irgend einem Verdichtungs- und Auspumpapparate der bekannten

Art, den ich nicht näher zu beschreiben brauche, in Verbindung gebracht werden.

Damit man, ohne den Dekel emporheben zu müssen, Luft in denselben eintreten lassen

kann, soll man ihn mit einer kleinen Oeffnung, die mit einem Pfropfe oder Sperrhahne

verschlossen werden kann, ausstatten.

Mit dem hiemit beschriebenen Apparate wird nun folgendermaßen gearbeitet. Nachdem der

Saft in dem offenen Gefäße nach der im Eingange angegebenen Weise auf die gewünschte

Temperatur gebracht worden, richtet man das geschlossene Gefäß zu dessen Aufnahme

her, und zwar indem man dessen Dekel so weit in den unteren Theil herabsenkt, daß

sein Randkranz auf die innere Oberfläche des Bodens des unteren Theiles aufzuruhen

kommt, und indem man gleichzeitig das Ende des Halses in die zu dessen Aufnahme

bestimmte Röhre einsezt. Nach diesen Vorkehrungen schreitet man zum Eintragen des

Saftes in das geschlossene Gefäß, indem man ihn in den bedekten Theil desselben

einfließen läßt, und zwar zum Theile bei einer kleinen Oeffnung, welche zu diesem

Behufe dicht über dem Randkranze des Dekels angebracht ist, zum Theile unter dem

Randkranze, der in diesem Stadium der Operation noch nicht durch Aussaugung der Luft

aus dem Dekel fixirt

worden. Hierauf beginnt man die Auspumpung der Luft mittelst der Luftpumpe oder auf

irgend andere Weise, wodurch der Dekel in Folge des auf ihn wirkenden Luftdrukes so

angedrükt wird, daß er an seiner Liederung einen luftdichten Verschluß bildet. Unter

diesen Umständen wird der Saft rasch bei der angegebenen Oeffnung eingesogen, und

ist das Gefäß auf solche Weise gefüllt, so verschließt man die Oeffnung mit einem

mit einem Griffe ausgestatteten Pfropfe, und leitet, indem man mittelst der oben

angedeuteten Vorrichtungen die Luft auspumpt und den aufsteigenden Dunst verdichtet,

eine rasche Verdampfung ein, welche man bis zur Erlangung des gehörigen

Concentrationsgrades fortwähren läßt. Man kann diese Operation nach Belieben

langsamer von Statten gehen machen, indem man die Luftpumpe langsamer spielen läßt,

oder indem man durch die oben angegebene Oeffnung des Dekels von Zeit zu Zeit Luft

eintreten läßt.

Eine zweite Einrichtung des geschlossenen Gefäßes ersieht man aus dem Aufrisse Fig. 33, dem

Durchschnitte Fig.

34 und den Grundrissen Fig. 35 und 36. Hier

besteht nämlich der untere Theil aus einer kupfernen oder eisernen Pfanne B von halbkugelförmiger, elliptischer oder anderer dem

Luftdruke kräftig widerstehender Gestalt und von der Größe der gewöhnlichen

Zukerpfannen. Diese Pfanne sezt man aus die eine oder die andere der oben

angegebenen Methoden ein, je nachdem man während des Verdünstungsprocesses Wärme auf

sie einwirken zu lassen gedenkt oder nicht. Um den Rand A dieser Pfanne läuft ein 3 bis 5 Zoll breiter Kranz, der sowohl an seinem

äußeren als an seinem inneren Umfange in solcher Art mit einer Leiste versehen seyn

muß, daß zwischen den beiden Leisten eine Rinne von ungefähr 1 1/2 Zoll Tiefe und

von einer zur Aufnahme des Randes des Dekels geeigneten Weite zum Vorscheine kommt.

Der Dekel fällt in diese Rinne mit seinem Rande D ein,

um den ein Kranz von ungefähr 2 Zoll Breite läuft. Der Dekel muß eine Liederung aus

Segeltuch oder einem anderen comprimirbaren Materiale bekommen; und diese Liederung,

die in diesem Falle etwas diker seyn soll, als in dem zuerst beschriebenen, kann

entweder lose in die zwischen den Leisten des Kranzes der Pfanne gebildete Rinne

eingelegt oder mit Nieten oder anderweitig an dem Randkranze des Dekels befestigt

werden. Ich ziehe die erstere Art, diese Liederung anzubringen, vor; auf welche Art

dieß aber übrigens bewerkstelligt werden mag, so muß die Liederung, bevor sie in

Anwendung kommt, genezt werden.

Von dem Dekel E aus muß ein Hals F in die Röhre G geleitet werden, die auf die

bereits angegebene Axt mit einem Verdichtungs- und Auspumpapparate H in Verbindung zu sezen ist. Man kann übrigens auch den

Hals weglassen, und in diesem Falle die Luft sowohl als den während der Eindikung

aufsteigenden Dunst durch eine seitliche, in dem unteren Theile des Gefäßes

angebrachte Röhre G, die mit dem Verdichtungs-

und Auspump-Apparate in Verbindung zu bringen wäre, wegschaffen. Diese

leztere Einrichtung, welche man aus dem Aufrisse Fig. 37, aus dem

Durchschnitte Fig.

38, und aus den beiden entsprechenden Grundrissen Fig. 39 und 40 ersieht,

ist jedoch nicht wohl anwendbar, wenn das geschlossene Gefäß mit einem Dampfgehäuse

umgeben werden soll; denn die Durchbrechung dieses Gehäuses wäre nicht ganz

geeignet.

Die Arbeit mit dem hiemit beschriebenen Apparate würde nun folgendermaßen von Statten

gehen. Der auf die im Eingange angegebene Weise in der offenen Pfanne auf den

gehörigen Grad von Temperatur oder Consistenz gebrachte Saft wird in das

geschlossene Gefäß eingetragen, und zwar entweder indem man den Dekel aufhebt, den

Saft in den unteren Theil des Gefäßes gießt, und dann den Dekel auf diesen lezteren

herabfallen läßt; oder auch, indem man, wie es an der dermalen gebräuchlichen

Vacuumpfanne der Fall ist, an dem Dekel ein Speisungsgefäß mit Ventil anbringt, in

welchem Falle der Dekel nicht emporgehoben zu werden brauchte. Wenn der Dekel in die

oben beschriebene Rinne herabgesenkt worden, so läßt man das Spiel der Luftpumpe

beginnen, wodurch beide Theile des Gefäßes durch den Druk der äußeren

atmosphärischen Luft dermaßen an einander gedrükt werden, daß sie luftdicht an

einander passen, und wodurch bei weiterer Fortsezung des Pumpenspieles eine rasche

Eindikung des Saftes bis auf den gewünschten Grad der Concentration erfolgen wird.

Sollte sich das Gefüge der beiden Theile nicht hinreichend luftdicht zeigen, so kann

man, um einen besseren Verschluß herzustellen, etwas Saft in die Rinne des unteren

Theiles gießen, was zu jeder Zeit der Operation, und ohne daß man den Dekel

aufzuheben brauchte, geschehen kann.

Mit welchem der hier beschriebenen Apparate man nun arbeiten mag, so kann man den

Saft, nachdem er die gewünschte Concentration erlangt hat, ausleeren, und eine

frische Quantität von dem in dem offenen Gefäße versottenen Safte dafür eintragen;

oder man kann dem eingedikten Safte zwei-, drei- und mehreremale von

dem in dem offenem Gefäße versottenen Safte zusezen, bis man endlich die ganze Masse

auf einmal entleert. Im Allgemeinen gebe ich dem lezteren Verfahren den Vorzug.

An beiden der hier beschriebenen Apparate läßt sich der Dekel nach Belieben mittelst

eines Krahnes, wie man ihn in den verschiedenen Abbildungen bei I angedeutet sieht, oder mittelst einer Schraube oder

mittelst einer anderen mechanischen Vorrichtung emporheben und herabsenken. In

beiden Fällen muß auch sowohl dem unteren Theile des Gefäßes als dem Dekel eine

solche Stärke gegeben werden, daß er dem Druke, den die Luft auf ein Vacuum ausübt,

zu widerstehen vermag.

In den beiden hier beschriebenen Apparaten läßt sich nun die Eindikung auf genügende

Weise bewerkstelligen, und zwischen dem unteren Theile und dem Dekel ein Verschluß

erzeugen, der nicht nur luftdicht und sicher ist, sondern zugleich auch mit größter

Leichtigkeit wieder aufgehoben werden kann, wenn man in das Innere gelangen

will.

Was den zweiten Theil meiner Verbesserungen im Eindiken von Pflanzensäften und

Zukerauflösungen betrifft, so erkläre ich hiemit, daß meine Erfindung in dieser

Beziehung darin gelegen ist, daß ich statt der gewöhnlichen Befestigung des Dekels

mit Bolzen, Kitt und anderen derlei Vorrichtungen auf die angegebene Weise einen

luftdichten Verschluß herstelle. Ich nehme daher auch die Benüzung eines

geschlossenen Gefäßes der beschriebenen Art im Allgemeinen als mein Patentrecht in

Anspruch, und binde mich keineswegs an den in der gegebenen Beschreibung meines

Verfahrens angedeuteten Zeitpunkt des Eindikungsprocesses. Was den von dem Dekel

auslaufenden Hals oder die von dem unteren Theile des Gefäßes auslaufende seitliche

Röhre anbelangt, so erkläre ich, daß diese Theile nur insofern in den Kreis meiner

Ansprüche fallen, als sie mit geschlossenen Gefäßen der beschriebenen Art in

Verbindung gebracht werden. Dasselbe gilt auch von den Vorrichtungen zum Emporheben

und Herabsenken des Dekels, zum Einlassen von Luft und Saft in das geschlossene

Gefäß, zur Ableitung des beim Eindiken aufsteigenden Dunstes, zur Erwärmung des

geschlossenen Gefäßes, und zur Verhütung der Wärmeausstrahlung von demselben.

Tafeln