| Titel: | Verbesserungen an den Dampfkesseln, wodurch an Brennmaterial erspart werden soll, und wodurch dieselben auch zum Ventiliren von Schiffen, Bergwerken und anderen Bauten geeignet werden, worauf sich John Ruthven und Morris West Ruthven, Civilingenieurs in Edinburgh, am 20. März 1839 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. LVIII., S. 241 |

| Download: | XML |

LVIII.

Verbesserungen an den Dampfkesseln, wodurch an

Brennmaterial erspart werden soll, und wodurch dieselben auch zum Ventiliren von

Schiffen, Bergwerken und anderen Bauten geeignet werden, worauf sich John Ruthven und Morris West Ruthven,

Civilingenieurs in Edinburgh, am 20. Maͤrz

1839 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Febr. 1840,

S. 78.

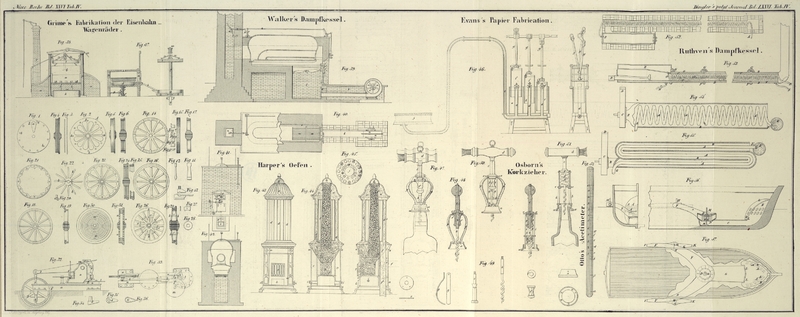

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ruthven's Verbesserungen an den Dampfkesseln.

Unsere Erfindung beruht auf der Anwendung einer aus Eisen, Kupfer oder einem anderen

Metalle gearbeiteten Röhre, die einen Zoll oder je nach Umständen auch darüber oder

darunter im Lichten haben soll. Diese Röhre, welche die Form einer Spirale oder je

nach Umständen auch eine andere Form haben soll, besteht aus mehreren Röhrenstüken,

welche durch Schrauben, Keile oder auf andere Weise dampfdicht mit einander

verbunden werden. Das eine Ende dieser Spirale communicirt mit dem Inneren des

Kessels, und ist auch daselbst festgemacht; das andere Ende dagegen ist an der

Pumpe, die zur Speisung des Kessels mit Wasser dient, befestigt. Sie wird in dem

Feuerzuge oder in den Feuerzügen, welche von dem Feuerherde in den Schornstein

führen, so untergebracht, daß die Hize auf ihrem Wege von dem Feuerherde in den Ofen

durch die Feuerzüge, in denen sich die Spiralröhre befindet, streichen kann. Die

Zeichnungen werden dieß anschaulich machen.

Fig. 52 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt eines Kesselfeuerzuges mit der Spiralröhre. Das

Röhrenende A communicirt mit der zur Speisung des

Kessels dienenden Pumpe. Das Wasser strömt demnach durch die Spiralröhre, bevor es

sich bei B in den Kessel entleert. Da die Spiralröhre

eine sehr große Oberfläche darbietet, und im Verhältnisse zu der in dem Feuerzuge

auf sie wirkenden Hize eine geringe Quantität Wasser enthält; und da die Wärme auf

ihrem Wege in den Schornstein immer mit einer kälteren Wassermasse in Berührung

kommt, so wird sich eine so große Menge Wärmestoff mit dem Wasser verbinden, daß das

Wasser zum Theil als Dampf und zum Theil als heißes Wasser bei D in den Kessel eintritt. Der Kessel ist wie gewöhnlich

mit Aichhähnen und Dampfventilen ausgestattet, die ich jedoch hier nicht näher zu

beschreiben brauche, da an dem Kessel mit Ausnahme der beschriebenen Spiralröhre nichts Neues ist. Für

Dampfschiffe und Locomotiven soll man die zur Aufnahme der Spiralröhre dienenden

Feuerzüge aus zwei innerhalb einander angebrachten metallenen Röhren construiren.

Zwischen diesen beiden Röhren soll ein freier Raum von ungefähr einem Zoll bleiben,

welcher an beiden Enden mittelst eines Ringes dampfdicht geschlossen ist. Dieser

Raum, der mit dem Kessel verbunden ist, soll zum Behufe der Speisung des Kessels

Wasser enthalten, und mit der Spiralröhre durch Röhren verbunden seyn, wie dieß aus

Fig. 53

hervorgeht.

Fig. 53 ist

nämlich ein diesem Zweke gemäß gebauter Kessel, der, wie man aus dem Durchschnitte

bei B sieht, nach dem in Cornwallis gebräuchlichen

Systeme gebaut ist. C ist ein Durchschnitt des

beschriebenen Feuerzuges mit der in ihm enthaltenen Spiralröhre. D sind die den Feuerzug bildenden Röhren. E, E die Röhren, welche die Communication mit der Pumpe

vermitteln. Die vorspringenden Ringe F dienen zur

Fixirung der Scheidewände der Feuerzüge mittelst Schraubenbolzen oder anderer

Vorrichtungen. Die Röhren G, G verbinden die Spiralröhre

und die Feuerzugröhren mit dem Kessel. H ist die

Ausblasröhre.

Was die Ersparniß an Brennmaterial anbelangt, so wird der Dampf, nachdem er aus der

Maschine austritt, von Röhren aufgenommen, die aus dünnem Kupfer- oder

anderem Metallbleche bestehen, und welche so angebracht sind, daß während des

Durchströmens des Dampfes durch sie ein Luftstrom über sie hinstreichen kann. Der

Dampf gibt auf diese Weise seine Wärme, die in den Ofen geleitet oder zu irgend

einem anderen Zweke verwendet werden kann, ab, während zugleich eine Verdichtung

desselben Statt findet und das verdichtete Wasser wieder in den Kessel gepumpt

werden kann. Um diese Wirkung zu befördern, treiben wir die kalte Luft mit Hülfe

eines Windfanges über eine Röhre, und die erhizte Luft treiben wir in den Ofen oder

an einen anderen Ort, wo man ihrer bedarf. Fig. 54 zeigt eine zu

diesem Zweke getroffene Einrichtung. A ist eine

spiralförmig gewundene Röhre, welche an dem Auslaßrohre der Maschine angebracht

werden soll. Diese Röhre, die am besten aus dünnem Kupferbleche besteht, umschließen

wir mit einem Gehäuse B, an dessen Ende sich der

Windfang C befindet. Die Röhre D führt von dem Windfange aus in den Ofen. Die Röhre E entleert den zu Wasser verdichteten Dampf in einen

Wasserbehälter. Derselbe Zwek kann auch auf die aus Fig. 55 ersichtliche

Weise erreicht werden. Die Bezeichnung der Theile ist hier dieselbe wie in Fig. 54, nur

sieht man bei G auch noch das Auslaßrohr der

Dampfmaschine.

Zum Behufe des Treibens der Schiffe mit Dampf oder einer anderen Kraft benuzen wir

folgendes hydrostatische Princip. Wir lassen das Wasser nämlich in der Nähe oder an

den Bugen des Schiffes eintreten, und entleeren es zu beiden Seiten in der Nähe der

Wasserfläche, und zwar in horizontaler Richtung gegen den Hintertheil und parallel

mit einer vom Vordertheile bis zum Hintertheile gezogenen Linie. Dieß geschieht mit

Hülfe einer, zweier oder mehrerer Röhren von geeignetem Durchmesser, welche an den

Bugen oder in deren Nähe mit dem Wasser communiciren, oder mittelst eines

Wasserbehälters, den man innerhalb der Buge anbringt und durch Oeffnungen, welche im

Buge gelassen sind, mit Wasser gefüllt erhält. Von diesem Behälter aus führen eine

oder mehrere Röhren in einen wasserdichten Kasten, der ein Rad mit Schaufeln,

welches einem Wasserrade ähnlich ist, enthält. Die Schaufeln dieses Rades, deren

eine beliebige Anzahl vorhanden seyn kann, sollen auf solche Weise mittelst Holz

oder Metall zusammengefügt seyn, daß sie gesonderte Kammern bilden, welche am Boden

oder in der Nähe der Welle offen sind, damit das um die Welle herum in den Kasten

eintretende Wasser in sie einströmen kann, und welche auch am Umfange herum offen

sind, damit das Wasser an diesem durch die Centrifugalkraft ausgetrieben werden und

in den Canal entweichen kann, der es endlich in der Nähe der Wasserfläche austreten

läßt. Man kann eins, zwei oder mehrere derlei Räder anwenden, und dieselben entweder

vertical oder horizontal stellen, leztere Stellung scheint uns jedoch den Vorzug zu

verdienen. Aus dem wasserdichten, das Rad enthaltenden Kasten wird das Wasser in

einer Röhre oder einem anderen sachdienlichen Leitungscanale durch die Seitenwand

des Schiffes in der Nähe oder über der Oberfläche des Wassers entleert. Um die

Bewegung des Schiffes umkehren zu können, bringen wir an dessen Außenseite an der

eben erwähnten Röhre eine Klappe an. Wird nämlich diese Klappe umgedreht, so

verhütet sie den Austritt des Wassers in der Richtung des Hintertheiles des

Schiffes; dafür eröffnet sie ihm aber gleichzeitig den Austritt in der Richtung der

Buge. Mit solchen an beiden Röhren oder beiden Leitungscanälen angebrachten Klappen

kann die Richtung der Bewegung des Schiffes nach Belieben so abgeändert werden, daß

das Schiff sich nach Vor- oder nach Rükwärts bewegt. Dreht man nur eine der

Klappen, so wird sich auch das Schiff demgemäß drehen.

Alles dieß erhellt noch besser aus dem senkrechten Durchschnitte Fig. 56 und aus dem

horizontalen Durchschnitte Fig. 57. Die Triebkraft

wirkt nämlich auf die Welle des Rades M in solcher

Weise, daß es mit einer Geschwindigkeit umgetrieben wird, welche hinreicht, um das Wasser durch

die Centrifugalkraft in die Röhren zu treiben. A, A sind

die in dem Buge des Fahrzeuges angebrachten Oeffnungen. Der Wasserbehälter B, B wird von einer wasserdichten Scheidewand oder einem

Verschlage L gebildet. Die Röhre C führt in den Mittelpunkt des Kastens D, D,

der in der Mitte mit dem Inneren des Rades E, E

communicirt. F ist die Röhre oder der Canal, der das

Wasser in der Nähe oder auch über der Oberfläche des Wassers entleert. G ist eine Klappe oder ein Schleußenbrett, welches

seinen Drehpunkt in H hat, und welches, je nachdem man

es dreht, das Wasser gegen den Hintertheil I oder gegen

den Bug K zu austreten läßt. Die für das Schiff

erforderliche Kraft wird wie an der Barker'schen Mühle

nach jener Kraft berechnet, die eine Wassersäule von einer bestimmten Höhe erzeugt.

Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser austritt, braucht die Geschwindigkeit,

welche das Schiff erreichen soll, nur um wenig zu übertreffen. Hieraus ergibt sich

auch die Größe, welche die Röhren bekommen sollen.

Zur Ventilirung der Schiffe benuzen wir Windfänge, die den oben beschriebenen ähnlich

sind; d.h. wir umschließen das Rad mit einem luftdichten Gehäuse, und bringen sowohl

mit dem mittleren Theile des Rades als auch mit dem Rande des Gehäuses eine Röhre in

Verbindung. Von lezterer Röhre aus kann mit oder ohne Sperrhähne auf ähnliche Weise

wie an den Gasröhren an jeden Ort des Schiffes eine beliebige Menge Luft geschafft

werden. Es bedarf kaum der Erinnerung, daß sich nach demselben Verfahren auch

Gebäude und Bergwerke ventiliren lassen. Das Umtreiben des Windfanges kann mittelst

irgend einer Kraft, mit einer Kurbel, einer Rolle oder einem Getriebe bewerkstelligt

werden.

Tafeln