| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication der Räder für Locomotiven, Tenders und andere Wagen, worauf sich Jeremiah Grime, Graveur von Bury in der Grafschaft Lancaster, am 21. Febr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. LX., S. 248 |

| Download: | XML |

LX.

Verbesserungen in der Fabrication der

Raͤder fuͤr Locomotiven, Tenders und andere Wagen, worauf sich Jeremiah Grime, Graveur von

Bury in der Grafschaft Lancaster, am 21. Febr.

1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Febr. 1840, S.

262.

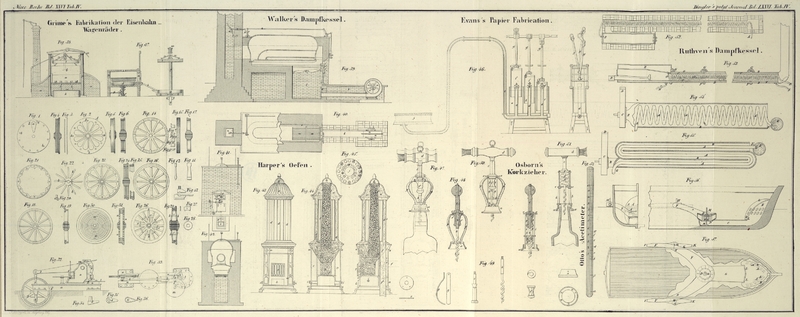

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Grime's Verbesserungen in der Fabrication der Raͤder

fuͤr Locomotiven etc.

Gegenwärtige Verbesserungen in der Fabrication der Räder für Locomotiven, Tenders und

Wagen, die hauptsächlich auf Eisenbahnen zu laufen bestimmt sind, bestehen in einer

eigenen Anordnung der zur Construirung des Rades erforderlichen Theile, welche

sämmtlich aus Schmiedeisen erzeugt und in einer dazu geeigneten Maschine zu einem

festen Rade zusammengeschweißt werden. Während dieses lezteren Processes werden

nämlich die Felgen mit ihrem Randkranze, die Speichen und die Nabe durch Schweißung

des Metalles so vollkommen verbunden, daß nirgendwo eine Verbindungsstelle, eine

Unvollkommenheit oder ein schwacher Theil daran zu bemerken ist. Wenn das Rad

solchermaßen gleichsam nur aus einem Stüke Schmiedeisen besteht, und der Randkranz

mit der Felge aus einem Eisenstabe gebildet ist, so wird ein eigener getrennter

Radreifen überflüssig; und hieraus folgt, daß der äußere Umfang des Rades

dauerhafter wird, indem sich der Randkranz oder der Reifen nicht abnüzen und auch

nicht los werden kann. Alle diese Verbesserungen werden aus den Abbildungen, zu

deren Beschreibung ich alsogleich übergehen werde, deutlicher erhellen.

Fig. 1 ist

eine seitliche Ansicht einer eisernen Scheibe von 1/4 Zoll Dike. Wie man sieht, ist

aus dieser Scheibe bei a ein Stük ausgeschlagen worden.

Dieses Loch deutet den Raum, der zwischen den Speichen des Rades zu bleiben hat, an.

Wenn nun diese Scheibe gleichmäßig eingetheilt ist, und ringsum gleiche Stüke aus

ihr ausgeschlagen wurden, so ist klar, daß die zurükbleibenden Theile die Speichen

des Rades bilden, wie aus Fig. 2, wo ein

vollständiges Rad von Vorne abgebildet ist, erhellt. Um jedoch die für die Räder

einer Locomotive oder eines Wagens erforderliche Dike oder Stärke zu erlangen, lege

ich so viele solche Platten auf einander, als hiezu nothwendig erscheinen. Dabei

nehme ich die 2 oder 3 äußeren Scheiben etwas diker und um so viel größer, als die

übrigen, als zur späteren Bildung des Randkranzes aus ihnen erforderlich ist. Ferner

schlage ich aus gewöhnlichem Eisenbleche einige kreisrunde Stüke aus, die, wenn sie an die

für sie bestimmte Stelle gebracht worden, zu beiden Seiten des Rades die Nabe zu

bilden haben.

An dem äußeren Ende einer jeden Speiche lasse ich endlich ein kreisrundes Loch b, b ausschlagen. Wenn nun diese Platten auf einander

gelegt worden, so steke ich durch alle diese Löcher ein kleines metallenes

Röhrenstük, damit auf diese Weise sämmtliche Scheiben bei den Processen, denen sie

zu unterliegen haben, in der ihnen angewiesenen Stellung erhalten werden. Die nach

Entfernung der Röhrenstüke bleibenden Löcher machen das Rad um etwas Weniges

leichter.

Fig. 3 zeigt

die beiden äußeren Platten vom Rande her betrachtet, und Fig. 4 ist eine ähnliche

Ansicht sämmtlicher Platten.

Das Rad wird nun so, wie es ist, in einen Flamm- oder anderen Ofen gebracht,

der später ausführlich beschrieben werden wird, und in diesem einer Schweißhize

ausgesezt. Die Schweißung sämmtlicher Theile zu einem Ganzen wird hiebei durch eine

Maschine, die mit dem Ofen in Verbindung gebracht ist, und die ich gleichfalls

später beschreiben werde, befördert. Das aus dem Ofen und der Schweißmaschine

kommende vollendete Rad sieht man in Fig. 2 von Vorne, und in

Fig. 4 vom

Rande her betrachtet. Es braucht dann nur mehr auf die Drehbank gebracht zu werden,

um auf dieser die äußere Metallkruste zu entfernen, und sowohl den Kegel als auch

den Randkranz gehörig abdrehen zu lassen. Fig. 5 zeigt ein

vollendetes und abgedrehtes Rad vom Rande her betrachtet.

Fig. 6 ist ein

Durchschnitt desselben nach der in Fig. 2 ersichtlichen

punktirten Linie A, B.

Ich bemerke, daß man bei der Zusammenstellung der Platten besonders darauf sehen

soll, daß sich das Korn oder die Fasern des Eisens stets kreuzen und vom

Mittelpunkte aus divergiren, damit auf diese Weise eine dauerhaftere Oberfläche zum

Vorscheine komme und das ganze Rad an Stärke gewinne. Sachkundige werden sich leicht

hierein finden. Es läßt sich auch leicht erzielen, wenn man dem ersten der aus den

Scheiben geschlagenen Löcher ein Zeichen gibt. Gesezt z.B. das Rad habe 12 Scheiben

und 12 Speichen, so lege ich das zweite Loch der zweiten Scheibe unmittelbar auf das

erste Loch der ersten Scheibe, das dritte Loch der dritten Scheibe abermals auf das

erste Loch der ersten Scheibe u.s.f. Sollte man bei der Fabrication von Rädern der

beschriebenen Art den Schweißproceß zu umgehen wünschen, so könnte man die Löcher

wohl auch mit einem Male aus einer massiven Metallplatte von der erforderlichen Dike

ausschlagen. Ich kann jedoch dieses Verfahren nicht anempfehlen, da dabei eine zu

große Kraft erheischt wird, und da die massive Metallplatte nicht leicht zu handhaben seyn würde.

In der That würde das Rad viel kostspieliger ausfallen, wenn es aus einer einzigen

diken Platte erzeugt würde, abgesehen davon, daß es weniger verlässig seyn würde,

als wenn es aus mehreren dünnen Platten, die leicht auszuschlagen und zu schweißen

sind, zusammengesezt ist. Man kann übrigens auch alle oder nur mehrere der Platten

so auf einander legen, daß sie auf einmal ausgeschlagen werden können.

Erinnern muß ich, daß man, anstatt die Löcher einzeln aus den Scheiben ausschlagen zu

lassen, man die Patrizen auch so anfertigen kann, daß sämmtliche Löcher in den

Scheiben auf Einmal ausgeschlagen werden. Dieses Verfahren wird zwar offenbar einen

größern Kraftaufwand erfordern, doch könnte es bei Rädern von kleinem Durchmesser

mit Vortheil befolgt werden.

Obgleich ich nun mein Verfahren mit Hinweisung auf Fig. 1, 2, 3 u. 4 nur in seiner Anwendung

auf die Räder der Locomotiven beschrieben habe, so ist doch klar, daß dieselbe

Construction auch auf die Räder aller andern Arten von Wagen anwendbar ist. Sie

eignet sich ferner ebenso für alle Maschinenräder, sie mögen gerade oder schräge

Zähne haben, wenn dieselben aus Schmiedeisen bestehen, und eine besondere Stärke und

Dauerhaftigkeit bekommen sollen.

Eine andere Art von Rädern, welche ganz aus Schmiedeisen gebaut sind, sieht man aus

den folgenden Figuren. Die verschiedenen Theile bestehen hier aus ausgewalzten oder

geschmiedeten Eisenstäben, die so geordnet sind, daß die Fasern des Eisens

strahlenförmig vom Mittelpunkte des Rades ausgehen, und daß also, wenn das Rad auf

einer Schiene läuft, dieser immer das sogenannte Ende des Eisens dargeboten

wird.

Diese Räder werden nun folgendermaßen zusammengesezt. Ich lasse Stäbe aus

Schmiedeisen so auswalzen, daß sie entweder ebene Flächen, oder schräglaufende,

schwalbenschwanzförmige, abgerundete, oder anders geformte Verzahnungen bekommen,

wie man dieß in Fig.

7 und 8 sieht. Diese Stäbe schneide ich in Stüke, deren Länge der gewünschten

Dike des Reifens und Randkranzes des Rades entspricht, und dergleichen in Fig. 9 und 10 zu sehen

sind. Ferner lasse ich eine erforderliche Anzahl von Speichen, dergleichen in Fig. 11 von

Vorne und in Fig.

12 von der Seite dargestellt sind, anfertigen, was mit Hülfe von Matrizen,

Fig. 13,

durch den gewöhnlichen Schmiedeproceß geschehen kann. Die auf solche Weise erzeugten

Speichen seze ich nun sämmtlich zusammen; und wenn hiedurch die Nabe vollkommen

gebildet, und die kleinen Kreissegmente in der zur Bildung der Felge erforderlichen

Ordnung an einander gebracht, oder in einander gezapft worden, wie dieß aus Fig. 14, 15, wo das Rad

in dem Zustande

ersichtlich ist, in welchem es sich vor der Zusammenschweißung seiner Theile

befindet, erhellt, so bringe ich das Rad in den Ofen, damit in diesem das Ganze auf

die oben beschriebene Weise durch Schweißung vereinigt wird. An dem aus dem Ofen

kommenden Rade muß, wenn es für Eisenbahnen bestimmt ist, der Kegel und der

Randkranz aus der massiven Felge gedreht werden, wie es bei der Beschreibung des

ersten Randes erwähnt wurde. Man kann übrigens auch, um dieses Drehen zu ersparen,

einen gewöhnlichen Reifen oder Randkranz an die Felge anschweißen. Fig. 16 zeigt ein solches

vollständiges Rad von Vorne, Fig. 17 ist ein durch

dessen Mitte geführter Durchschnitt.

Die Construction dieses Rades läßt sich leicht modificiren, wie aus der Fronteansicht

Fig. 18,

und an dem Durchschnitte Fig. 19 zu sehen ist.

Hier ist nämlich die Einrichtung der Speichen und der Nabe dieselbe geblieben;

allein die Felge und der Randkranz bestehen aus einem Eisenstabe, der nach Art eines

gewöhnlichen Eisenreifens ausgewalzt ist, und an den mit Hülfe der oben erwähnten

Maschine die Speichen angeschweißt werden. Zur Erleichterung der Schweißung sind die

Speichen, wie man bei a, a sieht, mit einem Vorsprunge

versehen, während in den die Felge bildenden Eisenstab eine entsprechende Vertiefung

gewalzt wurde, so daß sich das Ende der Speiche beim Schweißen ausbreiten, und somit

fester mit der Felge verbinden kann, als es beim einfachen Einstoßen der

Speichenenden geschieht.

Eine andere Art von Rad erhält man, wenn man die Felge aus einem ausgewalzten

Eisenstabe auf solche Weise bildet, wie aus dem Durchschnitte Fig. 20, und aus der

Seitenansicht Fig.

21 zu sehen ist. An diesem Rade wird der Stab zur Bildung der Speiche in

der Runde gebogen und an seinen beiden Enden zusammengeschweißt. Ferner schlägt man

aus Eisenblech kreisrunde Stüke von der in Fig. 22 bei a ersichtlichen Form aus, und legt ihrer so viele auf

einander, als nöthig sind, um der Nabe die gehörige Dike zu geben. Ebenso schlägt

man die in Fig.

22 mit b, b bezeichneten Speichen aus

Eisenblech aus, die man sodann gleichfalls auf einander legt. Man erhält auf diese

Weise ein Rad, welches vollendet die in Fig. 23 ersichtliche

Gestalt hat, und welches man in Fig. 24 im Durchschnitte

sieht. Leichtere Räder dieser Art erhält man, wenn man nur die beiden äußeren

Platten zu beiden Seiten des Rades als Speichen dienen läßt, und die inneren Platten

wegläßt, wie man aus dem Durchschnitte Fig. 25 sieht.

Eine andere Art von Rad, die aus diesen ausgeschlagenen Scheiben verfertigt, und von

den bis jezt beschriebenen Rädern etwas verschieden ist, ist in Fig. 26 dargestellt. Hier

sind an den äußeren Scheiben die Räume zwischen den Speichen ganz auf dieselbe Weise ausgeschlagen,

wie bereits in Fig.

1 gezeigt wurde.

Die Felge besteht aus Segmenten eines dünnen Eisenbleches von der in Fig. 27 angedeuteten

Form, in welche die Löcher a, a geschlagen sind. Die

Nabe besteht aus den aus dünnem Eisenbleche ausgeschlagenen kreisrunden Stüken Fig. 28. Bei

der Zusammenstellung dieser Räder sollen die beiden äußeren durchlöcherten Platten

so angebracht werden, daß die Speichen die Löcher einer jeden Platte durchschneiden.

Zugleich verbinde ich die beiden Platten durch die diagonal laufenden Stäbe c, c, welche den Platten als Stüze dienen und sie auch

in gehöriger Entfernung von einander halten.

Die Kreissegmente, welche die Felge zu bilden haben, und die kreisrunden Stüke,

welche die Nabe bilden, werden nun zwischen den beiden äußeren ausgeschlagenen

Scheiben b, b auf einander gelegt; und wenn hierauf, um

die Scheiben in der ihnen angehörigen Stellung zu erhalten, kleine eiserne Zapfen in

die Löcher a, a gestekt worden, so bringt man das Ganze

in den Schweißofen, um alle seine Theile durch Schweißung zu verbinden. Fig. 29 zeigt

ein solches Rad in einem Durchschnitte.

Eine weitere meiner Verbesserungen im Baue der Räder erhellt aus Fig. 30 und 31. In diesen

Figuren sieht man, daß die Felge aus einem massiven Eisenstabe, an dessen Umfang der

Randkranz gebildet ist, besteht. Diese Felge ist mit der Nabe durch ein Paar oder

durch mehrere spiralförmig gewundene Federn a, a, die

mit dem einen Ende an die Felge, mit dem anderen an die Nabe angeschweißt sind,

verbunden. Ein auf diese Weise gebautes Rad, das statt der Speichen Federn von

solch' eigenthümlichem Baue hat, wird die Erschütterungen, welche eintreten, wenn

der Wagen über die Unebenheiten einer Straße läuft, vielmehr vermindern, als dieß

der Fall ist, wenn die Federn auf den Achsen des Rades aufruhen. Der bewegliche

Kasten läßt sich auch viel stätiger und besser befestigen, wenn die Federn nicht aus

den Rädern, sondern innerhalb derselben angebracht sind. Derlei Räder eignen sich

besonders für Locomotiven und Eisenbahnwagen, da bei ihnen die Unvollkommenheiten

der Schienen-Verbindungen viel minder fühlbar werden, so daß die in den Wagen

Fahrenden wenig oder gar keine Erschütterungen empfinden. Da die Federn sowohl einer

horizontalen als verticalen Bewegung theilhaftig sind, so wird die Bewegung des

Wagenzuges kaum fühlbar seyn.

Der zweite Theil meiner Verbesserungen in der Verfertigung der Räder beruht auf der

Anwendung einer Maschine, wie sie aus dem seitlichen Aufrisse Fig. 32, und aus dem

Grundrisse Fig.

33 zu sehen ist. Es ist dieß nämlich eine Ausschlagmaschine, welche zum

Ausschlagen der Löcher

aus den eisernen, zur Verfertigung der Räder bestimmten Scheiben dient.

Diese Maschine besteht aus einem gußeisernen Gestelle a,

a, in welchem ein Hebel erster Classe b, b, der

seinen Drehpunkt in c hat, angebracht ist. Das

Schneidgeräthe d ist an dem kürzern Ende dieses Hebels

mittelst der Glieder d*, d*

aufgehängt. An demselben Ende dieses Hebels befindet sich auch die eine Hälfte der

Scherenblätter e, deren andere Hälfte auf dem Gestelle

der Presse befestigt ist. Die durch das Getrieb f

mitgetheilte Kraft wirkt auf das Stirnrad g, und

bewirkt, daß der Krummzapfen h, der sich an einer der

Speichen dieses Rades befindet, umläuft. Wenn man daher die Verbindungsstange i in Schwingung versezt, und wenn der längere Arm des

Hebels aufgehoben wird, so wird das Schneidgeräth d bei

seinem Herabsteigen auf die Unterlage oder Matrize k

wirken, und hiemit nothwendig ein Stük aus der bei l

ersichtlichen Scheibe ausschlagen. Beim Emporsteigen des kürzeren Armes des Hebels

wird dagegen die Schere in Thätigkeit kommen, wie man bei m sieht, und die Ränder der Scheibe zuschneiden. Damit nun die in der

Scheibe auszuschlagenden Löcher genau an die Stelle kommen, wo sie hingehören,

theile ich zuerst die Scheibe in dem Kreise ab, in welchen die kleinen, am Ende der

einzelnen Speichen befindlichen Löcher zu fallen haben. Diese kleinen Löcher schlage

ich dann mittelst der am Hebel angebrachten Patrizen n,

n aus, indem ich den an der unteren Seite des Hebels b befindlichen Vorsprung o auf sie wirken

lasse. Während die Scheibe an jenes Ende der Maschine, an dem sich das Schneidgeräth

l, und die Matrize k

befindet, gehalten wird, werden die kleinen Zapfen p, p

in zwei der kleinen Löcher der Scheibe gestekt, so daß sie als Klammer wirken, und

die Scheibe dermaßen in dieser Stellung erhalten, daß sie während des Herabtretens

des Schneidgeräthes keine seitliche Bewegung zu machen im Stande ist. Es ist klar,

daß sich diese Ausschlagmaschine von den gewöhnlichen, und namentlich von den beim

Ausschlagen der Kesselplatten gebräuchlichen nur in ihrer Anwendung unterscheidet.

Und ebenso ist es klar, daß jede Schwung- oder Stoßpresse zu demselben Zweke

dienen kann, so wie sich auch die Schneidgeräthe je nach der Form, welche die

auszuschlagenden Löcher bekommen sollen, mannichfach abändern lassen. Fig. 34, 35 und 36 stellen die

Schneidgeräthe d und k

einzeln für sich dar.

Fig. 37 ist

ein quer durch die Mitte des Schweißapparates geführter Durchschnitt, und Fig. 38 ein

Fronteaufriß hievon. a, a, a, a ist der Ofen, der vorne

und hinten Thüren hat, von denen die vordere geöffnet ist, um in das Innere bliken

zu lassen. Dieser Ofen ist gleich einem gewöhnlichen Flammofen mit einem

Schornsteine und einem

Register c versehen, welches zur Regulirung der Hize

dient. d ist eine kreisrunde Platte, die aus Eisen und

feuerfesten Ziegeln bestehen kann, und auf der Welle e

angebracht ist. Auf diese Platte müssen nun die Räder oder vielmehr die oben

beschriebenen Bestandtheile derselben gelegt werden, worauf man die Platte mit Hülfe

der Winkelräder f, f und der Treibwelle g langsam umtreibt, damit jeder Theil gleichmäßig der

Einwirkung der Hize ausgesezt wird. Wenn das Rad in dem Ofen die gehörige

Schweißhize bekommen hat, wird es mit einem Stößer oder einem anderen dazu

tauglichem Werkzeuge, welches von oben bei dem kegelförmigen Loche h eingeführt wird, geschlagen oder gestoßen, und auf

solche Art eine theilweise Schweißung seiner einzelnen Theile bewirkt. Ein anderes

passendes Werkzeug wird durch horizontale Oeffnungen, die sich an den Seiten des

Ofens befinden, eingeführt; und dieses Werkzeug wirkt, wenn es nach Art einer

gewöhnlichen Schere plözlich geöffnet und geschlossen wird, an entgegengesezten

Punkten auf die Felge, wodurch beim Umlaufen des Rades auf der Platte d, d die Schweißung der Speichen an die Felge befördert

wird. Wenn das Rad somit theilweise geschweißt worden, und sich auf einem zu seiner

Vollendung geeigneten Hizgrade befindet, so läßt man es auf den Schienen oder

Führern i, i in die Form k

herabgleiten, wie man in Fig. 38 sieht. Ist es

daselbst angelangt, so läßt man, indem man das Ende der Kette m losläßt, plözlich das Gewicht l darauf

herabfallen. Dieses Gewicht muß so lange fort aufgezogen und wieder herabgelassen

werden, bis die Schweißung gänzlich vollbracht ist. Wie man sieht, ist das Gewicht

oder der Bok l mittelst der Glieder n, n an der Kette m

aufgehängt. Seine senkrechte Bewegung ist durch die Reibungsrollen o, o, welche an den Säulen auf- und nieder

laufen, verbürgt. Die Verzahnung q, und die Getriebe r, r dienen dazu, den Mittelzapfen s in die Nabe des Rades zu heben, wodurch dieses in der

Form k genau in seiner Stellung gehalten wird. Es ist

klar, daß wenn man den Schweißproceß beendigen wollte, ehe das Metall der

atmosphärischen Luft ausgesezt wird, dieß leicht dadurch bewerkstelligt werden

könnte, daß man das Gewicht oder den Bok in die Wände des Ofens einsezt, und es

durch eine in dem Scheitel des Ofens anzubringende Oeffnung emporhebt oder

herabläßt. Wenn sich der Randkranz oder der äußere Umfang des Rades abnüzt, oder

durch den längeren Gebrauch schadhaft geworden ist, so kann man in diesem Apparate

sehr leicht einen gewöhnlichen Randkranz oder Radreifen an jedes alte Rad schweißen,

was gewiß besser ist, als wenn man einen solchen Reifen bloß durch heißes Anlegen

oder durch Nietungen befestigt.

Tafeln