| Titel: | Verbesserungen an den Kesseln und Oefen der Dampfmaschinen, Locomotiven etc., wodurch an Brennmaterial erspart werden soll, und worauf sich Charles Wye Williams von Liverpool am 22. Junius 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. LXXXII., S. 328 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Verbesserungen an den Kesseln und Oefen der

Dampfmaschinen, Locomotiven etc., wodurch an Brennmaterial erspart werden soll, und

worauf sich Charles Wye

Williams von Liverpool am 22. Junius

1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1840, S.

401.

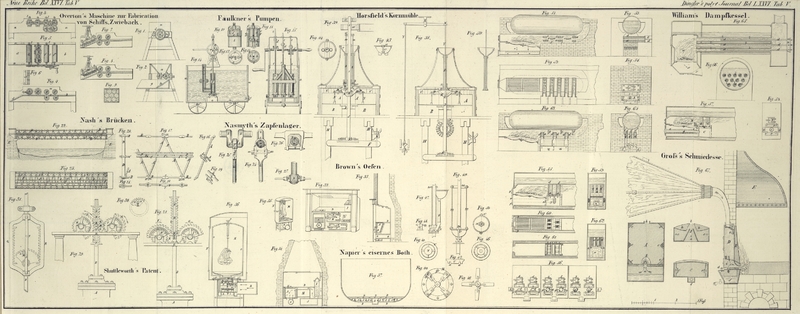

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Williams' Verbesserungen an den Kesseln und Oefen der

Dampfmaschinen etc.

Meine Erfindung betrifft: 1) einen eigenen Bau der sogenannten Brüke oder des

Flammenbettes, und dessen Verbindung mit gewissen plattgedrükten oder kreisrunden

durchlöcherten Röhren, um dadurch eine raschere und innigere Vermischung der aus der

Kohle oder dem sonstigen Brennmateriale aufsteigenden brennbaren Gase und Dünste mit

der atmosphärischen Luft, und somit eine vollkommnere, ohne Rauchentwikelung von

Statten gehende Verbrennung zu bewirken.

2) betrifft sie die Art und Weise, auf welche die Luft in die Brüken der Oefen und

deren Röhren mit Hülfe anderer Röhren oder Canäle eingeleitet wird, und zwar

unabhängig von der durch das Aschenloch zuströmenden Luft.

3) beruht sie auf der Einleitung der Luft zu den auf den Roststangen befindlichen

festen oder kohligen Theilen des Brennmateriales durch eigene, in der Aschengrube

angebrachte, durchlöcherte Röhren, damit die Luft gleichmäßig unter den Roststangen

und dem Brennmateriale vertheilt wird, und damit an keine Stelle eine zu große oder

überhaupt ungeeignete Luftmenge gelangen kann.

4) liegt sie in der Anwendung einer künstlichen Gebläsluft zur Speisung der Röhren in

den Ofenbrüken sowohl, als in dem Aschenloche, damit man den Luftzug verstärken oder

vermindern, und die Verbrennung der gasartigen, sowohl als der kohligen Theile der

Steinkohlen beliebig beschleunigen oder verzögern kann.

5) endlich bezwekt sie die Anwendung eines aus feuerfestem Thone bestehenden

beweglichen Steges, wodurch in gewissen Fällen das auf den Roststangen befindliche

Brennmaterial verhindert wird, mit den Luftvertheilungs-Vorrichtungen in

Collision zu kommen, und wodurch sich auch die Heizoberfläche nach Belieben

vergrößern oder verkleinern läßt.

Eine Methode, diese Erfindungen an den auf dem Festlande gebräuchlichen Dampfkesseln

anzubringen, erhellt aus dem Längendurchschnitte Fig. 51, aus dem

Grundrisse Fig.

52, aus dem Querdurchschnitte Fig. 53, und aus der

Endansicht Fig.

54.

An diesen Figuren sind d, d plattgedrükte Röhren aus

feuerfestem Thone, oder irgend einem anderen hinlänglich feuerfesten Materiale,

welche ich die Vertheilungsröhren (distributors) nenne.

Diese Röhren, welche zur Leitung von Luft bestimmt sind, können, wenn sie aus

feuerfestem Thone bestehen, 1 bis 1 1/2 Zoll Dike und 1 bis 2 Zoll im Lichten haben,

und werden bei entsprechenden Oeffnungen in das Mauerwerk eingesezt. Ihre Zahl muß

sich nach der Größe und dem Zuge des Ofens, so wie auch nach dem zur Heizung

verwendeten Brennmateriale richten. Je größer die Oefen, und je bituminöser die

Steinkohlen sind, eine um so größere Anzahl von Röhren ist erforderlich. Das eine

Ende dieser Röhren, die mit Leichtigkeit eingesezt und wieder herausgenommen werden

können, ist geschlossen; dagegen sind aber in deren Seiten zahlreiche, kreisrunde

oder längliche Löcher gebohrt, durch welche, wenn es nöthig ist, die Luft dermaßen

getrieben wird, daß sie den von dem Ofen her zwischen den Röhren hindurch strömenden

Dünsten in den Weg tritt. Es wird hiedurch eine innige Vermengung der Luft mit den

aus dem Ofen kommenden Gasen und Dünsten bewirkt, und zwar bevor diese lezteren noch

in so weit abkühlen konnten, daß sich der Kohlenstoff in Form von Rauch aus ihnen

niederzuschlagen vermochte. Wie bekannt, wird in die Mitte des von einem Argand'schen Gasbrenner oder einer Oehllampe

aufsteigenden Gaskegels auf ähnliche Weise und zu gleichem Zweke Luft eingeleitet.

Die aus den zahlreichen kleinen Oeffnungen ausströmende Luft dringt in alle Theile

der großen, aus dem Ofen entweichenden Gasmasse, und wirkt viel wohlthätiger, als

wenn man die gesammte, zur Verbrennung erforderliche Luft durch weite Röhren oder

weite Mündungen einlassen würde; denn es hat sich gezeigt, daß in lezterem Falle zur

gehörigen und innigen Vermengung der Luft mit den Gasen so viele Zeit erforderlich

ist, daß die Mischung über jene Theile des Ofens, an denen eine zur Entzündung

nöthige Temperatur herrscht, hinaus gelangt, bevor die Vermischung gehörig erfolgt

ist.

Da die Vertheilungsröhren sich, wenn der Ofen geheizt wird, zum Rothglühen erhizen,

so dienen sie auch zur Erhizung der durch sie strömenden und bei den kleinen Löchern

austretenden Luft, und zur Unterhaltung der hohen Temperatur, welche die Dünste nach

ihrer Vermengung mit der Luft zum Behufe ihrer Verbrennung beibehalten müßten.

Die Vermischung der Dünste mit der Luft läßt sich, im Falle man sich der

Vertheilungsröhren nicht bedienen wollte, auch dadurch erzielen, daß man den Boden

und die Seitenwände des Feuerzuges oder Flammenbettes in irgend einer sachdienlichen

Entfernung von dem Stege

mit flachen feuerfesten Ziegeln, durch welche man vorher eine große Anzahl von

Löchern gebohrt, auskleidet und mit der Luftkammer in Verbindung bringt. Diese

Einrichtung läßt sich hauptsächlich in jenen Fällen treffen, wo weder für die

horizontalen, noch für die verticalen Vertheilungsröhren Raum genug wäre.

Noch habe ich zu bemerken, daß, wenn man sich der Vertheilungsröhren bedient,

zwischen ihnen so viel Raum bleiben muß, daß die in dem Ofen erzeugten Gase und

Dünste zwischen ihnen entweichen können, ohne eine Drosselung zu erleiden.

In Fig. 51

sieht man bei e eine Röhre, in welche Löcher von 1/4 bis

zu 1/2 Zoll Weite gebohrt sind, und die an dem inneren Ende geschlossen ist. Diese

in dem Aschenloche untergebrachte Röhre dient zur gleichmäßigen Verbreitung der Luft

an der ganzen untern Fläche der Roststangen und an das auf diesen befindliche

Brennmaterial. Das Aschenloch muß geschlossen seyn, damit nur durch die Röhre e Luft in dasselbe gelangen kann. Diese Röhre kann je

nach der Größe des Aschenloches, der Länge der Roststangen und dem Zuge des Ofens 9

bis 12 Zoll im Durchmesser haben. Sie verhindert, daß an jene Stellen der

Roststangen, auf welchen das Brennmaterial in einer minder diken Schichte liegt, und

an denen die Luft folglich leichter durchdringen würde, eine unverhältnißmäßige

Luftmenge gelange; sie verhütet den Verlust an Brennmaterial, der hiedurch

namentlich an den Seiten und gegen den Rüken des Ofens hin Statt finden würde; sie

verhütet die unregelmäßige und übermäßige Erhizung der Roststangen, welche durch

solche theilweise stärkere Luftzüge hervorgebracht wird, und wodurch theils Schlaken

erzeugt, theils die Roststangen zum Schmelzen gebracht werden. Ferner gewährt diese

Röhre auch eine ganz günstige Gelegenheit zur Speisung des Feuers mittelst einer

künstlichen Gebläsluft, im Falle der gewöhnliche Zug nicht genügt oder nicht

hinreichend gesteigert werden kann.

Fig. 55 ist

ein Durchschnitt eines für ein Dampfschiff bestimmten Kessels, woran die

Vertheilungsröhren d, d in Erwägung der größeren Enge

der Feuerzüge senkrecht gestellt sind. Der Luftzufluß findet hier von der Luftkammer

c aus, die unter dem Stege und dem Flammenbette

angebracht ist, und die selbst wieder durch die später zu beschreibenden Röhren g, g mit Luft gespeist wird, Statt. Die Zahl dieser

senkrecht stehenden Röhren muß auch hier nach dem Rauminhalte der Feuerzüge und der

Beschaffenheit des Brennmateriales wechseln.

In Fig. 55 und

60 laufen

die Röhren g, g durch die Wassercanäle: eine

Einrichtung, welche ganz passend ist, indem die Röhren unter diesen Umständen

nirgendwo geniren und auch nicht leicht in Unordnung kommen. Man kann sie jedoch, wie man in Fig. 56 und

57 sieht,

auch durch das Aschenloch in die Luftkammer eintreten lassen.

Man kann ferner der Luftkammer auch dadurch Luft zuführen, daß man dem Aschenloche

einen falschen Boden aus Eisenblech oder aus Ziegelplatten gibt, und unter diesem

für den Durchgang der Luft einen Raum von 2 oder 3 Zoll läßt, der dann die Stelle

der Röhre g vertritt. Bei der Befolgung dieser Methode

ist jedoch sorgfältig darauf zu achten, daß weder an den Seiten noch an dem Ende des

Aschenloches eine Oeffnung bleibt, durch welche Luft in dasselbe eindringen könnte.

Jedenfalls ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Röhren ganz unabhängig von dem in

dem Aschenloche Statt findenden Luftzuge wirken, was nicht der Fall seyn würde, wenn

Luft durch irgend eine an dem Ende oder an den Seiten des Aschenloches befindliche

Oeffnung in die Vertheilungsröhren eindränge. Man hat dieses System da, wo man sich

eines doppelten Steges bediente, eingeschlagen; allein es gewährte keine Sicherheit,

indem die Luft ganz oder zum größeren Theil aus dem Aschenloche gegen die

Roststangen emporgezogen wurde. Da nämlich diese Luftaufsaugung in dem Maaße rasch

von Statten ging, als die Hize im Ofen groß war, und da die Luft, namentlich an den

mit einer geringen Menge Brennmateriales bedekten Stellen der Roststangen leicht

durchdrang, so geschah es häufig, daß wenig oder gar keine Luft durch diese Oeffnung

oder durch den doppelten Steg drang.

Die Röhren sollen so groß gemacht werden, als es die Umstände erlauben; deren Form

dagegen ist von keinem Belange. Der Zutritt der Luft muß durch Schieber regulirt

werden, indem nicht mehr Luft zugelassen werden soll, als zur Verbrennung der

gasartigen und rußartigen Stoffe und zur Verhütung der Ablagerung von Kohlenstoff

und der Entstehung von Rauch erforderlich ist. Ein großer Fehler, der in der Praxis

häufig begangen wird, liegt darin, daß man zu viel Luft in das Aschenloch eintreten

läßt; denn hieraus folgt nicht nur ein großer Verlust an Brennmaterial und Hize,

sondern dadurch, daß sich mit den auf den Roststangen befindlichen kohligen

Substanzen zu viel Sauerstoff verbindet, wird so viel Stikgas frei, daß dadurch der

weitere Verbrennungsproceß in den Feuerzügen beeinträchtigt wird, und Mehrere

schädliche Gase, deren Basis aus Stikstoff besteht, erzeugt werden.

Fig. 56 zeigt

einen für Dampfschiffe bestimmten Kessel in drei Durchschnitten, aus denen die

verschiedenen Stellungen, in welchen sich die Luftröhren anbringen lassen, erhellen.

An den beiden zur Rechten gelegenen Oefen 51 und 52 befinden sich die Luftvertheiler

g, g

in der Mitte der Röhre,

welche dem Aschenloche die Luft zuführt: eine Stellung die ganz zwekmäßig ist, wenn

diese Röhre hinreichend geräumig gemacht werden kann. An den beiden mittleren Oefen

53 und 54 sind die Luftvertheiler g, g zu beiden Seiten

der in das Aschenloch führenden Röhre e angebracht, wie

dieß auch in Fig.

57 der Fall ist. An den beiden, zur Linken gelegenen Oefen 55 und 56

endlich laufen die Röhren g, g auf die bereits oben

beschriebene Weise durch die Wassercanäle in die Kammer c. L,

L deutet eine Eisenplatte an, welche längs der vorderen Seite des Kessels

hinläuft, und eine geeignete Unterlage für die Röhren bildet, so wie sie auch zum

Einhängen der Thürchen der Aschenlöcher dient.

Fig. 58 ist

ein Frontaufriß des Ofens im Heizraume. R ist die

Feuerthüre; g, g sind die Luftvertheiler; e die Röhre, welche die Luft im Aschenloche vertheilt;

P, P Fallthüren, welche zur Verschließung des

Einganges des Aschenloches dienen.

Fig. 59 ist

ein durch die Luftvertheiler genommener Durchschnitt durch Fig. 55. Man sieht

hieraus die Stellung der Roststangen, so wie auch die Thüre n, durch welche man in die Kammer n gelangt,

und bei der man die Luftvertheilungsröhren, wenn eine derselben bricht oder

ausbrennt, herausnehmen und wieder einsezen kann. Anstatt der Thüre n kann man, um Zutritt zu den Feuerzügen zu gewähren, in

dem Mauerwerke auch einen Bogen anbringen, und diesen dann zumauern; in diesem Falle

wäre, wie man aus Fig. 62 sieht, in der inneren Wand der Kammer ein entsprechender Bogen zu

spannen und zu vermauern.

Fig. 60 ist

ein Grundriß von Fig. 55, an welchem man die Luftvertheiler im Durchschnitte sieht, und

aus dem auch die Stellung der Luftröhren g, g

hervorgeht.

Fig. 61 ist

ein Durchschnitt, aus dem die eisernen Durchzüge h, so

wie auch die Querbalken i, i, auf denen die Steine, aus

welchen das Flammenbett gebaut ist, ruhen, zu ersehen sind. In diese Steine sind die

Enden der senkrecht stehenden Vertheilungsröhren so eingebettet, daß ihnen hiedurch

eine gehörige Stabilität gegeben ist. Um diese leztere noch zu steigern, kann man an

den Dampfschiffen, wenn man es für nöthig erachten sollte, über den oberen Enden der

Röhren eine Platte aus feuerfestem Thone, in der sich zur Aufnahme der Röhren

entsprechende Austiefungen befinden, anbringen.

Fig. 62 ist

ein Querdurchschnitt, aus dem zu ersehen, wie die Querbalken auf den Längenbalken

oder Durchzügen h aufruhen, und an dem auch das den

Rüken der Luftkammer bildende Mauerwerk mit dem oben erwähnten Bogen sichtbar

ist.

Fig. 57 ist

ein Durchschnitt eines für ein Dampfschiff bestimmten Kessels. M ist der falsche bewegliche Steg, der aus feuerfestem Thone in einem

Stüke aufgeführt ist, oder auch aus gewöhnlichen feuerfesten Blöken zusammengesezt

seyn kann. Sein Zwek ist, an dem Ende der Roststangen eine Erhöhung zu bilden, damit

das Brennmaterial nicht zu weit vorwärts und zwischen die Luftvertheiler gelangen

kann. Wenn in dem Schlunde des Ofens nicht Raum genug ist, um den Steg auf die

übliche Höhe empor führen zu können, so gestattet der falsche Steg die Anwendung

längerer Luftvertheiler. Auch sind durch die Beweglichkeit des Steges Mittel zur

Verlängerung und Verkürzung der Heizoberfläche des Ofens gegeben.

Fig. 63 ist

ein Längendurchschnitt, und Fig. 64 ein

Querdurchschnitt eines Kessels, an dem man eine Anwendungsweise der Luftvertheiler

sieht, welche sich besonders für jene Fälle eignet, in denen der Feuerzug nicht Raum

genug zur Aufnahme von Röhren von gehöriger Größe gewährt, oder in denen der Boden

des Kessels eine kreisrunde oder unregelmäßige Gestalt hat. Es wird in diesem Falle

genügen, wenn die Luftvertheiler auf eine Höhe von 10 bis 12 Zoll von dem

Flammenbette aus emporsteigen, und wenn, wie aus der Zeichnung erhellt, über ihnen

und zwischen dem Kessel ein Raum gelassen wird. Rathsam, jedoch nicht durchaus

erforderlich ist es, zwischen den Luftvertheilern von dem Kesselboden herab

dreizöllige Feuerhunde t, t, die der Form des Kessels

entsprechen müssen, reichen zu lassen. Denn hiedurch wird verhindert, daß der Strom

der unverbrannten Gase und Dünste über die Luftvertheiler hinziehe, ohne mit den aus

den Löchern dieser lezteren austretenden Luftströmchen in Berührung zu kommen. Die

Luftröhren können in irgend einer geeigneten Stellung durch das Mauerwerk geführt

werden.

Ich muß hier bemerken, daß an allen Oefen, welche mit bituminösen Steinkohlen geheizt

werden, die Schürung so gehandhabt werden soll, daß sich in dem Ofen stets eine

Quantität Steinkohlen befindet, welche Gas ausstößt. Die Menge des erzeugten Gases

soll so viel als möglich gleichmäßig seyn, so daß nicht einmal zu viel und ein

andermal zu wenig davon entwikelt wird; denn der Luftzufluß muß mit der Menge des

erzeugten brennbaren Gases im Verhältnisse stehen. Die beste Methode in gleichen

Zeiträumen gleiche Quantitäten Gas zu erzeugen ist die, daß man immer nur Theile des

Ofens auf einmal mit Brennmaterial speist; denn dann ist ein Theil der Roststangen

mit frischem Brennmateriale bedekt, während sich an den anderen Theilen

hellglühender Brennstoff befindet. Diese abwechselnde Speisung, welche sich ebenso

wirksam als ökonomisch zeigt, läßt sich mit Hülfe einer eisernen Kiste auf die in

mehreren Gaswerken gebräuchliche Weise bewerkstelligen. Es wird nämlich eine längliche eiserne Kiste,

welche so groß ist, als es das Ofenthürchen gestattet, und welche die Hälfte oder

den vierten Theil der ganzen Ladung zu fassen vermag, mit dem Brennmateriale

gefüllt, dann mit langen, aus ihr hervorragenden Handhaben rasch in den Ofen

gestoßen, und auf den treffenden Theil der Roststangen entleert. Man kann nach

diesem Verfahren den in zwei Längenhälften getheilten Ofen abwechselnd mit

Brennmaterial speisen; oder man kann, wenn die Oefen sehr groß sind, die Speisung

auch in vier Abtheilungen vornehmen. Diese Art der Speisung ist minder mühsam; es

brauchen bei ihr die Thüren nicht so lang offen erhalten zu werden, woraus folgt,

daß der Ofen sowohl als der Kessel eine minder lange Zeit über einem kalten

Luftstrome ausgesezt ist; man weiß endlich bei ihr mit Bestimmtheit, welche

Kohlenmenge in einer bestimmten Zeit verbraucht wird, was nicht der Fall ist, wenn

man das Brennmaterial mit einer Schaufel einträgt.

Fig. 65 ist

ein Längendurchschnitt und Fig. 66 ein

Querdurchschnitt eines Locomotivenkessels, an dem man die Luftvertheiler an den

gewöhnlichen Feuerröhren angebracht sieht. Die Vertheilungsröhren reichen hier bis

auf zwei Drittheile der Länge der Feuerröhren in diese hinein und sind an ihrem

inneren Ende geschlossen, an den Seiten hingegen mit zahlreichen kleinen Löchern

durchbohrt. Aus diesen Löchern strömt Luft aus, und durch diese Luft wird die

Verbrennung der Gase so befördert, daß wenn man in die Röhren hineinschaut, lauter

kleine Flammenkegel aus den Löchern herauszusprühen scheinen. Die Vertheilungsröhren

erhalten ihre Luft von einer Kammer o her, die so

gelegen seyn muß, daß bei der Bewegung der Maschine ein starker Luftstrom in sie

eindringt. Die Oeffnung dieser Kammer, bei der die Vertheilungsröhren herausgenommen

werden, so oft die Feuerröhren gereinigt werden müssen, ist mittelst eines Registers

zu reguliren. W ist die Feuerkammer; x das Aschenloch; y dessen

Thürchen, welches, wenn die Maschine in Bewegung ist, offen gehalten wird, während

es beim Stillstehen der Maschine zum Behufe von Ersparniß an Brennmaterial

geschlossen werden muß. z, z sind die gewöhnlichen

Feuerröhren, und in diesen bemerkt man bei d, d die

Luftvertheilungsröhren.

Da ich mich an keine bestimmte Anzahl, an keine bestimmten Dimensionen, und auch an

keine bestimmte Stellung der hier beschriebenen Theile binde, so können in allen

diesen Beziehungen je nach dem Baue der Oefen und Kessel, die man meiner Erfindung

gemäß einrichten will, sachdienliche Modificationen angebracht werden; denn meine

Erfindungen sind auf alle Oefen oder Kessel, die mit Steinkohlen geheizt werden,

anwendbar.

Ich füge zur besseren Verständigung der von mir beschriebenen Anordnungen noch

folgende Bemerkungen bei. Man hat bisher bei dem Baue der Oefen weder auf die

chemischen Bedingungen zur Entstehung des Rauches, noch auch auf den großen und

mächtigen Unterschied, der zwischen den flüchtigen und den fixen Bestandtheilen der

Steinkohle obwaltet, noch auf die Umstände, unter denen sie Wärme abgeben, noch

endlich auf die Eigenthümlichkeiten der Verbrennung derselben gehörige Rüksicht

genommen. Der Rauch ist das Ergebniß der unvollkommenen Verbrennung der flüchtigen

Producte der Steinkohlen, und diese unvollkommene Verbrennung tritt ein, wenn die

flüchtigen Producte mit einer zu geringen Menge Luft vermischt sind, oder wenn

zuviel Luft vorhanden, dabei aber die Temperatur für eine gänzliche Verbrennung zu

niedrig ist. Sowohl in dem einen, als in dem anderen Falle scheidet sich der

Kohlenstoff von dem Wasserstoffe, wobei ersterer aus dem farblosen Zustande, in

welchem er sich in dem Gase befand, in ein schwarzes Pulver übergeht.

Zur gänzlichen Verbrennung der gekohlten Wasserstoffgase ist erforderlich: 1) daß sie

innig mit einem angemessenen Volumen atmosphärischer Luft, welches nach der

Beschaffenheit des brennbaren Gases ein verschiedenes seyn muß, vermengt sind. 2)

daß die Mischung auf die zu ihrer Entzündung nöthige Temperatur oder mit einer

Flamme in Berührung gebracht werde, d.h. daß sie angezündet werde, gleichwie man

einen bei einem Brenner austretenden Gasstrom anzündet.

Da ein Kubikfuß gekohlten Wasserstoffgases zwei Kubikfuß Sauerstoff oder gegen 10

Kubikfuß atmosphärischer Luft, ein Kubikfuß doppelt-gekohltes oder

sogenanntes öhlerzeugendes Gas dagegen 3 Kubikfuß Sauerstoff oder 15 Kubikfuß

atmosphärischer Luft zur gänzlichen Verbrennung erfordert, so müssen diese

Luftmengen geliefert und so innig mit den Gasen vermengt werden, daß die brennbaren

Gase und die Luft ihre gegenseitige chemische Wirkung auf einander ausüben können;

denn sonst werden die brennbaren Gase nicht vollkommen mit Sauerstoff gesättigt; es

entsteht keine vollkommene Verbrennung, und somit auch keine vollkommene Verwerthung

des aus den Steinkohlen erzeugten Gases.

An den gewöhnlichen Oefen kann nun die Luft auf keinem anderen Wege an die aus der

Feuerstelle in die Feuerzüge entweichenden Gase gelangen, als durch das

Brennmaterial hindurch, welches sich auf den Roststangen in stark erhiztem Zustande

befindet. Die Folge hievon ist, daß ein großer Theil ihres Sauerstoffes so gesättigt

und unwirksam gemacht wird, daß er zur Verzehrung oderVerbrennung der rükständigen Gase und rußhaltigen Dünste nicht mehr geeignet ist, wenn man die aus Luft und Dünsten bestehende

Mischung auch auf eine noch so hohe Temperatur treibt. Dieses unentzündbare Gemisch verliert auf seinem Wege durch die Feuerzüge

sehr rasch an seiner Temperatur, und sezt den hiebei aus ihm niederfallenden Kohlenstoff in Form eines rußigen Rauches ab.

Auf diese Weise geht nicht bloß sehr viel Kohlenstoff, sondern auch eine bedeutende Menge des Wasserstoffes, womit dieser

verbunden war, verloren, ohne zur Entwikelung von Wärme mitgewirkt zu haben, sondern es verbindet sich auch ein Theil des

Wasserstoffes mit dem Stikstoffe zu Ammoniak oder zu einem Gase, dessen Gegenwart der hohen Temperatur der Flamme großen Eintrag

thut.

Der Bau meines Ofens und die Principien, auf denen er beruht, stehen nun mit den gesammten, im Ofen vorgehenden, chemischen

Processen in innigem Zusammenhange und Einklange, denn es werden in ihm die zur Vollendung aller dieser Processe erforderlichen

Materialien in gehöriger Ordnung und Menge geliefert. 1) wird aus dem jeweilig frisch eingetragenen Brennstoffe durch die

aus dem früher eingetragenen, in lebhafter Gluth befindlichen Brennmateriale ausstrahlende Hize das brennbare Gas erzeugt.

2) wird dieses Gas mit so viel Sauerstoff verbunden, als zu einer vollkommenen chemischen Verbindung und zur gänzlichen Verbrennung

erforderlich ist, und zwar auf eine Weise, welche der augenbliklichen und vollkommenen Vermischung höchst förderlich ist.

3) findet die Vermischung der brennbaren Gase mit atmosphärischer Luft nicht nur in gehöriger Menge, sondern auch zu gehöriger

Zeit Statt, d.h. bevor die Mischung in den Feuerzügen über jene Stellen hinaus gelangt ist, an denen die zur Entzündung erforderliche

hohe Temperatur nicht mehr besteht. 4) wird die Luft auf solche Weise zugeleitet, daß sie von den im Aschenloche Statt findenden

Luftströmungen unabhängig ist, und also auch nicht mit der auf dem Roste befindlichen Gluth, die ihr einen Theil ihres Sauerstoffes

entziehen würde, in Berührung kommt. 5) wird die Luft, welche zur Verbrennung der flüchtigen Theile dienen soll, ganz unabhängig

von jener Luft eingeleitet, welche zur Verbrennung der fixen Bestandtheile der Steinkohle bestimmt ist, so daß also eine die

andere nicht in ihrer Wirkung beeinträchtigen kann.

Tafeln