| Titel: | Apparat zur Anwendung heißer Luft in Verbindung mit Wasserdämpfen bei Schmiedefeuern; von Hrn. Groß. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. LXXXIV., S. 339 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Apparat zur Anwendung heißer Luft in Verbindung

mit Wasserdaͤmpfen bei Schmiedefeuern; von Hrn. Groß.

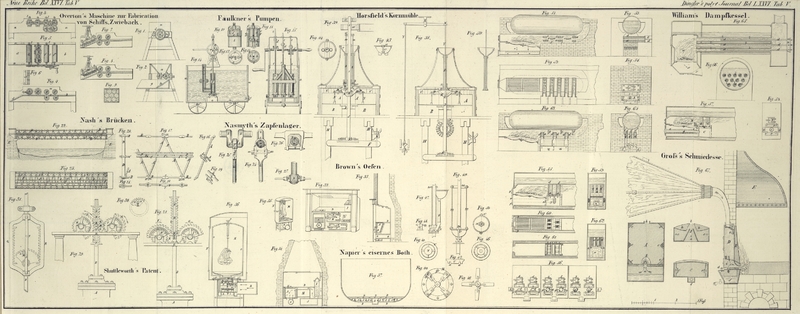

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Groß's Apparat zur Anwendung heißer Luft bei

Schmiedefeuern.

Nachdem wir früher aus Riecke's Wochenblatt eine etwas unvollständige

Abbildung des Groß'schen Apparates zur Speisung der

Schmiedefeuer mit heißer Luft und Wasserdämpfen mitgetheilt haben, glauben wir die

genaue Beschreibung und Abbildung dieses sehr empfehlenswerthen Apparates, welche

die genannte Zeitschrift nunmehr in Nr. 18 bringt, nachliefern zu müssen.

In Fig. 67

zeigt A den Luftheizungskasten nach Abnahme des Dekels

oder der Rükwand; in h wird das Blasrohr aufgenommen;

c, c sind eingebohrte Löcher, welche zur Befestigung

des Dekels mittelst Schrauben dienen; f ist der

Wasserbehälter, wo bei a die daselbst entwikelten Dämpfe

nach der Esseform b aufsteigen.

B ist die untere waagrechte Fläche des Windkastens, die

zugleich als Dekel des Wasserbehälters dient; in b kommt

die Esseform zu liegen; c, c sind ebenfalls zwei Löcher,

durch welche der Windkasten mit Schrauben an den Wasserbehälter befestigt wird; k, k zeigt die Dike der Feuerwand an.

C stellt die obere Fläche oder vielmehr den oberen Rand

des Wasserbehälters vor, welche bei c, c mit der unteren

Fläche des Windkastens durch zwei Schrauben verbunden ist; bei d wird das Wasser eingefüllt.

D stellt den ganzen Apparat in seinem senkrechten

Querdurchschnitte dar, und zeigt zugleich, wie derselbe an der Esse anzubringen ist; e zeigt eine balancirende Klappe mit beweglichem

Gewichte und einer Scheibe von Kupfer, welche sich dem eindringenden Windstrome

öffnet und hierauf von selbst wieder schließt, wodurch das etwaige Aufsteigen des

Dampfes in den Blasebalg verhindert wird; i bezeichnet

eine dreiseitig prismatische Vorrichtung (Dampfgehäuse), wodurch die vom

Wasserbehälter aufsteigenden Dämpfe aufgefangen und in Gemeinschaft mit der erhizten

Luft durch die Esseform zum Feuer geleitet werden. (In Fig. B sieht man, wie dieses Dampfgehäuse auf dem Boden des Windkastens

aufsizt.) Bei g kann das Wasser mittelst eines Hahnes

oder eines Zapfens abgelassen werden.

E bezeichnet die Essekuppel von Eisenblech, welche

anstatt der bisher üblichen, eben so kostspieligen als schwerfälligen Kuppeln von

Stein etc. in mehreren neueren Werkstätten sowohl zur Zierde als zum Vortheil

derselben eingeführt worden ist. Wie sich übrigens von selbst versteht, so ist diese

Kuppel von dem hier beschriebenen Esseapparat völlig unabhängig.

Gleiche Buchstaben bezeichnen bei diesen Zeichnungen immer auch gleiche

Gegenstände.

Man ersieht hieraus, daß bei dem Groß'schen Apparate die

Erwärmung der Gebläseluft auf die einfachste Weise durch das Schmiedefeuer selbst

geschieht, indem die dike gußeiserne Feuerwand des Windkastens k beständig durch das Feuer heiß erhalten wird und ihre

Wärme der durch den Blasebalg zuströmenden kalten Luft mittheilt, ehe dieselbe durch

die Esseform ins Feuer gelangt. Auf gleiche Weise wird auch die vordere Seite des

Wasserbehälters durch ihre unmittelbare Berührung mit den glühenden Kohlen erhizt,

so daß beständig Wasserdämpfe durch die Oeffnung a des

Behälters aufsteigen. Eine frühere Vorrichtung im Innern des Windkastens, wo die

Luft durch Scheidewände gezwungen wurde, einen längeren Weg längs der heißen

Wandungen des Kastens zurükzulegen, ehe sie in die Esseform kam, zeigte sich nach

späteren Erfahrungen als überflüssig und für die Kraft des Luftstroms schädlich, so

daß jezt die ganze innere Einrichtung des Kastens nur

noch in der oberen Klappe bei e und dem Dampfgehäuse bei

i besteht, welches leztere bezwekt, die Wasserdämpfe

erst im Augenblike ihres Eintritts in die Esseform mit der erhizten Luft in

Berührung zu bringen. Die äußeren Umrisse des Apparats

haben wir früher (polyt. Journ. Bd. LXVII. S.

312) mitgetheilt, wo namentlich zu sehen ist, wie das Dampfgehäuse hinten

am Dekel des Apparats befestigt und mit einer kleinen Klappe versehen ist, durch

welche nöthigenfalls die Esseform bequem von Schlaken etc. geräumt werden kann.

Ueber die Vortheile, welche die Anwendung des warmen Windes bei Schmiedefeuern gewährt, hat

die Erfahrung bereits allenthalben entschieden, und wir wiederholen daher hier nur,

daß nach genauen Versuchen darüber die Ersparniß an Kohlen zu 1/4 bis 1/3, an Zeit

zu 1/5 bis 1/4 angeschlagen werden darf, während man überdieß besseres Eisen erhält

und weniger Abgang an demselben Statt hat. Namentlich dürfte die Thatsache

interessant seyn, daß, während die Institutsschmiede der königl. Thierarzneischule

in Stuttgart in den ersten 15 Jahren durchschnittlich einen jährlichen Zuschuß von

250 fl. erforderte, derselbe seit Anwendung des Gebläses mit heißer Luft und

Wasserdämpfen, bei übrigens gleicher Arbeitsleistung, auf Null herabgesunken

ist.

In Berüksichtigung der verschiedenen Feuerarbeiter läßt Hr. Lehrschmied Groß in Stuttgart Apparate von sechserlei verschiedener Größe, so wie auch doppelte,

fertigen, nämlich

Nr.

0 fuͤr Großhammerschmiede zu Raffinir-

und Bauschfeuer zu

150 –

160 fl.

–

1 fuͤr Hammer- und Grobschmiede zu

66 –

75 –

–

2 fuͤr kleinere deßgleichen zu

50 –

55 –

–

3 fuͤr gewoͤhnliche Schmiede und

Schlosser zu

35 –

40 –

–

4 fuͤr kleinere deßgleichen zu

22 –

25 –

–

5 fuͤr Nagelschmiede zu

12 –

14 –

Doppelte für Schmiede und

Schlosser zu

70 –

80 –

Um die angegebenen Preise werden die Apparate ganz fertig bis zum Einsezen geliefert,

und damit beim Einsezen und bei der Behandlung keine Fehler begangen werden, wird

jedem Exemplar eine gedrukte Gebrauchsanwendung beigegeben.

So bedeutend auch an sich die Zahl der bereits abgesehen Apparate in Würtemberg und

anderen Ländern seyn mag, so erscheint sie doch immer noch gering, wenn man die Zahl

der Schmiedefeuer und den großen Vortheil der fraglichen Apparate dabei ins Auge

faßt. Als Hindernisse, welche bisher einer allgemeineren Verbreitung derselben im

Wege stunden, möchten wir außer den leider bei so vielen tief eingewurzelten

Vorurtheilen für das Alte und gegen das Neue besonders anführen, daß nicht selten

die einzelnen Gußtheile des Apparats auf mangelhafte Weise zusammengesezt wurden

oder der ganze Apparat auf fehlerhafte Weise an der Esse angebracht wurde, daß

manche aus übel verstandener Sparsamkeit kleinere Apparate zu großen Feuern und

schwerer Arbeit gebrauchen wollten, daß oft die Beschaffenheit des Blasebalgs oder

seiner Hebelverhältnisse fehlerhaft war etc. – lauter Umstände, welche der

Verbreitung dieser Apparate nicht förderlich seyn konnten.

Tafeln