| Titel: | Verbesserungen an den Mahlmühlen, worauf sich William Horsfield, Müller, Swillington Mills bei Leeds in der Grafschaft York, am 19. März 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. LXXXV., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Verbesserungen an den Mahlmuͤhlen, worauf

sich William Horsfield,

Muͤller, Swillington Mills bei Leeds in der Grafschaft York, am 19. Maͤrz 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Jan. 1840, S.

296.

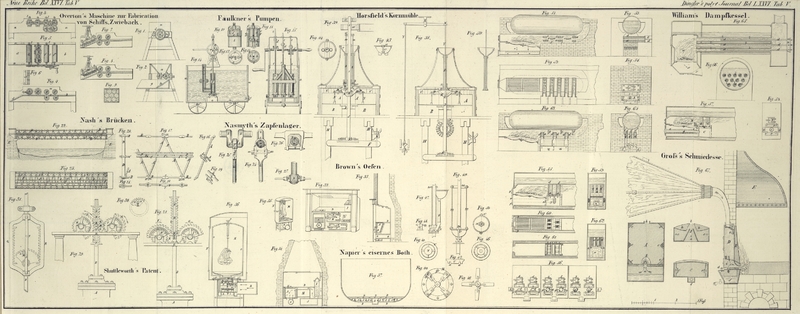

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Horsfield's Verbesserungen an den Mahlmuͤhlen.

Fig. 38 ist

ein Durchschnitt eines unterschlächtig arbeitenden Mühlsteinpaares.

Fig. 39 ist

ein ähnlicher Durchschnitt eines oberschlächtig arbeiten Steinpaares.

Ich will zuerst die erstere dieser Einrichtungen mit den von mir daran angebrachten

Verbesserungen beschreiben.

In Fig. 38 ist

A der Läufer und B der

Bodenstein, C das hölzerne Gehäuse oder die Kammer,

worin sich das Mehl ansammelt, und aus der dieses in einem gehörigen Canale an die

Säke oder die sonstigen Behälter gelangt. Die Treibwelle D steht senkrecht in der adjustirbaren Pfanne E. Diese ist in dem Hebel F fixirt, welcher

von einem eisernen Schraubenbolzen und einer spillenartigen Schraubenmutter G in einem hinreichend starken Gebälke H getragen wird. Es sind dieß die gewöhnlichen Mittel,

womit der Läufer dem Bodensteine näher gebracht oder weiter davon entfernt werden

kann. Ebenso ist auch in der Mitte des Bodensteines B

der Ring I angebracht, durch den die Treibwelle D läuft, um an den Läufer A

zu gelangen und diesen umzutreiben. Die Winkelräder J

deuten an, auf welche Weise die Welle D und durch sie

der Läufer A zum Behufe des Mahlens von Getreide mit

größerer Geschwindigkeit in Bewegung gesezt wird.

Das bisher beschriebene Mühlenwerk trifft sich bereits an den meisten unterschlächtig

getriebenen Mühlen und bildet daher durchaus keinen Theil meiner Erfindung. Dagegen

glaube ich die nunmehr zu beschreibenden Einrichtungen als solche in Anspruch nehmen

zu können, und zwar namentlich eine bessere als die bisher gebräuchliche Methode den

Läufer zu tragen und zu fixiren. Ich bediene mich nämlich zu diesem Zweke eines

gußeisernen Rahmens mit gekreuzten Armen, welchen ich einen adjustirbaren Träger

(adjusting carrier) nenne, und womit der Stein so

fixirt, adjustirt und gehalten werden kann, daß er auch bei der raschesten Bewegung

in vollkommenem Gleichgewichte bleibt – eine Bedingung, die, wie jeder

sachverständige Müller weiß, von höchster Wichtigkeit ist. Ferner gehört zu meiner Erfindung aber

auch noch eine Methode, wonach die Mühlsteine auf bessere Weise, als mittelst des

bisher gebräuchlichen Trichters, welcher gänzlich wegfällt, mit dem zu mahlenden

Getreide gespeist werden.

In Fig. 38

sieht man den adjustirbaren Träger K in der ihm

zukommenden Stellung; er ist mittelst eines vierseitigen Loches oder einer Hülse L von 3 oder mehr Zoll Tiefe, welche nach Oben zu enger

wird, genau an das kegelförmig oder vierseitig zulaufende Ende der stehenden

Treibwelle D gepaßt. Man hat bei der Anpassung besonders

darauf zu achten, daß die gekreuzten Arme des adjustirbaren Trägers vollkommen unter

rechten Winkeln gegen einander und im Niveau laufen. Die Befestigung des Steines auf

diesem Träger geschieht mittelst einer gußeisernen kreisrunden Platte M, welche man in Fig. 40 von Oben sieht,

und die mit vier Schraubenbolzen N, N, N, N, Fig. 38 und

40,

welche ganz durch sie sezen und in sie versenkt sind, auf dem Läufer A festgemacht ist. In dieser Platte befinden sich auch

vier Ausschnitte O, O, O, O, von denen je einer an einen

Arm des adjustirbaren Trägers K paßt. Um den Läufer A gehörig zu fixiren und zu adjustiren, und um zu

bewirken, daß er vollkommen regelmäßig umläuft, wird durch jeden der Ausschnitte O, O, O, O, die sich an dieser Platte befinden, und

durch jeden der Arme des adjustirbaren Trägers ein starker Schraubenbolzen, wie man

in Fig. 38

und 40 bei

P, P sieht, gestekt, und an jeden dieser Bolzen

nicht nur eine gewöhnliche Mutter, sondern auch noch eine zweite Mutter geschraubt,

welche einem Nachgeben der ersten vorbeugen soll.

Mein verbesserter, für ein unterschlächtiges Mühlwerk eingerichteter Speisungsapparat

ist in Fig.

38 bei Q, R, S zu ersehen. Q ist das zur Aufnahme des Getreides dienende Beken, an

welchem die Leitungsröhre R durch ein Schraubengewinde

oder auf andere Weise festgemacht ist. An das untere Ende dieser Röhre ist ein

durchbohrtes gußeisernes Mundstük S, welches beinahe

glokenförmig gebildet ist, so gepaßt, daß es sich frei an der Röhre auf und nieder

schieben und hiedurch der Vertheilungsplatte T annähern

läßt. Diese leztere ist durch Guß in der Mitte eines Trichters U gebildet, den man in Fig. 41 von Oben

betrachtet sieht, und der, wie Fig. 42 zeigt, am Grunde

vier Ausschnitte 18 hat, mit denen er auf die vier Kreuzarme des adjustirbaren

Trägers so gesezt wird, daß er sich genau über der Mitte oder dem Auge des Läufers

A befindet und zugleich mit ihm umläuft. Die auf

solche Weise angebrachte Vertheilungsplatte wird, der Stein mag schneller oder

langsamer laufen, die

Speisung mit größter Regelmäßigkeit der Geschwindigkeit gemäß reguliren.

Um die Abgabe nach der größeren oder geringeren Menge, welche von dem

Speisungsapparate erheischt wird, zu reguliren, muß innen in dem Mundstüke S beim Gießen desselben für einen Querbalken gesorgt

werden. Von einem in der Mitte dieses Querbalkens befindlichen Loche aus ist ein

Drahtstab V, der an seinem Ende mit einem Kopfe

ausgestattet ist, durch die Leitungsröhre R und das zur

Aufnahme dienende Beken Q an einen Hebel W geführt, der seinen Drehpunkt in einem an der Deke

oder einem anderen entsprechenden Orte angebrachten Gestelle X hat. Mit dem anderen Ende dieses Hebels ist ein zweiter Drahtstab Y in Verbindung gebracht, der durch den Boden in das

unter diesem befindliche Gemach läuft. In diesem muß sich eine Scala und ein

Schraubenbolzen mit spizem Kopfe befinden, der mit einer Daumenschraube Z ausgestattet ist, so daß man auf diese Weise die

innerhalb einer bestimmten Zeit zu mahlende Mehlmenge bestimmen und somit den

Mahlproceß mit größter Genauigkeit reguliren kann.

Der in Fig.

50 abgebildete Speisungsapparat zeigt eine modificirte Methode die

Speisung zu reguliren: nämlich eine Art Ventil, welches aus Eisen oder einem anderen

Metalle bestehen kann, und welches in das glokenförmige Ende der Leitungsröhre R hineinpaßt. Durch die Mitte dieses Ventiles ist

derselbe Draht V geführt, der oben bereits beschrieben

wurde, und auf den der Hebel W, der Verbindungsdraht Y, die Daumenschraube Z und

die dazu gehörigen Theile wirken.

Nachdem ich hiemit eine ziemlich ausführliche Beschreibung einer nach meinem Systeme

arbeitenden unterschlächtigen Mühle gegeben, kann ich mich bei der Beschreibung der

von mir verbesserten oberschlächtigen Mühle auf das durchaus Nöthige beschränken.

Ich werde für die an beiden Arten von Mühlen vorkommenden Theile die bereits früher

gebrauchten Buchstaben beibehalten, und nur für die neuen oder einer weiteren

Beschreibung bedürfenden Theile Zahlen gebrauchen.

In Fig. 39 ist

38 die stehende Treibwelle, an deren unterem Ende das gewöhnliche Räderwerk 14 und

der gabelförmige Fänger 2 angebracht und auf die übliche Weise fixirt ist. Ihr

unteres, in eine abgerundete Spize übergehendes Ende paßt genau in die centrirte

Austiefung 4, die zu diesem Zweke an dem oberen Ende der unteren Welle 5, welche ich

hier die Spindel nennen will, angebracht ist. Diese Spindel unterscheidet sich nur

dadurch, daß sie kürzer ist, und daß kein Treibräderwerk an ihr angebracht ist, von

der bereits beschriebenen Treibwelle D, der sie in jeder anderen Beziehung

ähnlich ist. Sie läuft nämlich in dasselbe kegelförmig oder vierseitig zulaufende

Ende L aus, wird von einem ganz gleichen, in der Mitte

des Bodensteines fixirten Halsringe I in ihrer Stellung

erhalten, und steht gleichfalls in einer adjustirbaren Pfanne, die auf dem Hebel F, welcher mittelst eiserner Bolzen und Schraubenmuttern

Y in einem Gestelle H

von hinreichender Festigkeit aufgehängt ist, befestigt ist, so daß auf solche Weise

der Läufer A nach Belieben höher oder tiefer gestellt

werden kann. Die untere Spindel 5 hat, wie gesagt, ein kegelförmiges oder mit vier

Seiten dünner zulaufendes Ende L, und auf diesem ist auf

die oben angegebene Weise der adjustirbare Träger K so

fixirt, daß er ganz richtig und unter rechten Winkeln stehend umläuft. Der Läufer

A ist ferner mittelst derselben kreisrunden

gußeisernen Platte M und der vier Schraubenbolzen N, N befestigt; auch sind die vier Ausschnitte O, O vorhanden, in welche die vier gekreuzten Arme des

adjustirbaren Trägers K passen. Ferner gehen durch diese

Arme sowohl als durch die kreisrunde Platte die Bolzen P,

P, von denen jeder seine zwei Muttern hat, so daß sich, je nachdem man

diese Muttern anzieht oder nachläßt, der Läufer A

fixiren, adjustiren und so stellen läßt, daß er in gehöriger Weise und richtig

umläuft.

Ich habe nunmehr nur zu zeigen, wie der Stein und die untere Spindel von der oberen

Treibwelle 1 her ihre Bewegung mitgetheilt erhalten. In Fig. 45 sieht man meinen

adjustirbaren Träger K von Oben betrachtet. Man bemerkt

daran zu beiden Seiten seiner Nabe oder Hülse zwei Ausschnitte 6, in welche der am

unteren Ende der stehenden Treibwelle angebrachte gabelförmige Fänger 2 so eingesezt

wird, daß der Träger K und folglich auch die untere

Spindel 5 und der Läufer A damit umlaufen muß.

Jeder Sachverständige wird wissen, daß in dem Baue meiner durch Centrifugalkraft

wirkenden Speisungsvorrichtung ein bedeutender Unterschied seyn muß, je nachdem die

Triebkraft von Oben oder von Unten auf die Steine wirkt. Ich bin nun nach vielen und

zahlreich wiederholten Versuchen auf drei verschiedene Methoden gekommen, nach denen

sich die centrifugale Speisung in dem Falle anwenden läßt, wo sich die Treibwelle

über den Steinen befindet. Man ersieht diese Methoden aus Fig. 39, 47 und 49. Bei allen sind die

Beken oder Behälter, die Mundstüke und Ventile, welche die Welle umgeben, in zwei

Hälften gegossen und durch Schrauben oder auf andere Weise an einander befestigt,

wie man dieß in Fig. 39, 47 und 49 bei 17 angedeutet sieht. Diese Einrichtung habe ich getroffen, damit

man die Theile so oft, als es erfordert wird, ohne alle Beeinträchtigung der Welle

abnehmen und wieder anbringen kann. Die Welle muß so weit, als diese Vorrichtungen

reichen, vollkommen gut abgedreht seyn, und die beiden Theile der Behälter müssen,

wenn sie zusammengeschraubt oder auf andere Weise mit einander verbunden worden, in

der Mitte eine Oeffnung lassen, in der die Welle umlaufen kann, ohne die

Speisungsvorrichtungen zu erschüttern.

Die in Fig. 39

bei 7, 8, 9 ersichtliche Speisungsvorrichtung ist eine doppelte, d.h. eine solche,

welche sich besonders für sehr große Steine eignet. 7 ist das Beken, welches man in

Fig. 43

von Vorne sieht, woraus zugleich auch hervorgeht, wo und wie seine beiden Theile

durch Schrauben mit einander verbunden sind. An diesem Beken sind mit Schrauben oder

auf andere Weise zwei Leitungsröhren 8, 8, die zu beiden Seiten der Treibwelle 1

herabhängen, befestigt. Das Mundstük 9, welches gleich dem Beken in zwei Hälften

gegossen ist, bildet, wenn seine beiden Theile zusammengeschraubt worden, die beiden

Canäle 12, 12, die lose an die unteren Enden der beiden Leitungsröhren 8, 8 passen,

so daß sich das Mundstük auf- und niederschieben läßt und der

Vertheilungsplatte T mehr oder minder nahe gebracht

werden kann. Diese Platte ist hier zugleich mit dem Trichter U gleichfalls in zwei Stüken gegossen, und diese beiden Stüke lassen in

der Mitte ein Loch, in welches, wie man aus Fig. 46 sieht, die Welle

paßt. Der Trichter hat auch hier vier Ausschnitte, gleich den in Fig. 42 bei 18

ersichtlichen, und diese Ausschnitte passen an die vier im Kreuze gestellten Arme

des adjustirbaren Trägers K, so daß der Trichter, wenn

er auf die Arme gesezt worden, sich genau über dem Auge des Steines A befindet und zugleich mit dem Führer umläuft. Die

Vertheilungsplatte wird bei dieser Fixirung derselben die Speisung mit größter

Genauigkeit und Regelmäßigkeit reguliren, der Stein mag schneller oder langsamer

laufen.

Zum Behufe der Regulirung der Speisung, je nachdem eine größere oder geringere Menge

Getreide zufließen soll, sind durch das am Grunde der beiden Canäle des Mundstükes 9

befindliche Eisen, so wie durch die Leitungsröhren 8, 8 und durch das Beken 7 zwei

Drahtstangen 10, 10 an den doppelköpfigen Hebel 13 geführt, der gleich dem in Fig. 38

beschriebenen seinen Drepunkt in einem an der Deke oder anderwärts befestigten

Rahmen X hat. Von dem anderen Ende dieses Hebels läuft

ein Verbindungsdraht aus, der in jeder Hinsicht dem in Fig. 38 bei Y beschriebenen ähnlich ist, und durch den Fußboden in

einem unteren Gemache gleichfalls an einen spizköpfigen Schraubenholzen mit Scala

und mit einer Daumenschraube Z geht.

Der in Fig. 47

abgebildete Speisungsapparat gleicht einer Hälfte des eben unter Fig. 39 beschriebenen

Apparates. Der Hauptunterschied beruht darauf, daß beim Gießen der beiden Hälften

des Mundstükes 14 das röhrenförmige Ende desselben an der Leitungsröhre 8

festgemacht werden muß, und daß auch ein Raum zu bestehen hat, in welchem sich das

Ventil oder die Klappe 15 auf und nieder bewegen kann, so oft dieß erforderlich ist.

Dieses Ventil ist gleichfalls in zwei Stüken gegossen, und diese beiden Stüke

bewegen sich vermöge der an ihnen befindlichen, in einander eingreifenden, in Fig. 48

angedeuteten Zähne gemeinschaftlich. Beide Ventilhälften werden, je nachdem es

erforderlich ist, zum Behufe der Regulirung der Speisung aufgezogen oder

herabgelassen. Bewerkstelligt wird dieß mit Hülfe zweier Drahtstangen, welche

einerseits an jede der beiden Hälften 19 und andererseits an einen doppelköpfigen

Hebel 20, Fig.

47, dessen Drehpunkt sich an einem Rahmen befindet, der dem in Fig. 38 bei

X ersichtlichen ähnlich ist, gefügt sind. Die

Bewegung dieses Hebels erfolgt an dessen anderem Ende mittelst eines Drahtes Y, einer Scala, eines spizköpfigen Bolzens und einer

Daumenschraube Z, wie dieß bereits oben ausführlich

beschrieben wurde.

Fig. 49 zeigt

noch eine andere Speisungsvorrichtung, an der das Mundstük T und das Beken aus einem Stüke gegossen oder sonst auf andere Weise

zusammengesezt sind. Beide bestehen jedoch aus zwei Hälften, die so durch Schrauben

oder mittelst einer anderen Vorrichtung verbunden werden, daß sie in der Mitte einen

leeren Raum für das Spiel der Welle lassen. Das Getreide gelangt auch hier durch

zwei Canäle 21, 21 an die Vertheilungsplatte T. Um eine

größere oder geringere Menge Getreide abgeben lassen zu können, sind zu beiden

Seiten des Bekens an den Rand desselben zwei Drahtstangen 22, 22 gefügt, welche an

den doppelköpfigen Hebel 23 hinauflaufen. Der Unterschied zwischen dieser Methode

und den früher beschriebenen beruht darauf, daß beim Reguliren der Speisung das

Getreide und das Beken gemeinschaftlich gehoben werden müssen. In allen übrigen

Beziehungen bleibt alles bei demselben.

Ich bemerke schließlich nur noch, daß es dem Ermessen und Gutdünken der Interessenten

überlassen bleibt, für welchen der hier beschriebenen Apparate sie sich entscheiden

wollen. Auch können die Apparate nach Gutdünken aus Zinn, Kupfer, Messing, Eisen und

selbst aus Holz angefertigt werden.

Tafeln