| Titel: | Beiträge zum chemischen Theil der Bleichkunst; von Professor Zenneck in Stuttgart. |

| Autor: | Ludwig Heinrich Zenneck [GND] |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XCIII., S. 383 |

| Download: | XML |

XCIII.

Beitraͤge zum chemischen Theil der

Bleichkunst; von Professor Zenneck in Stuttgart.

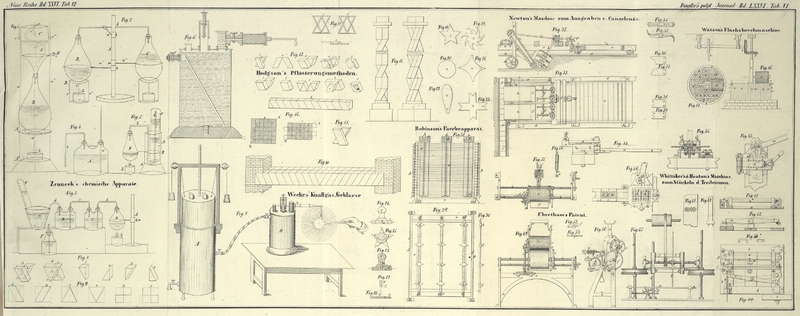

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Zenneck's Beitraͤge zum chemischen Theil der

Bleichkunst.

Vorwort.

Die neuere Chemie hat bei der Bleichkunst allerdings mannichfaltige und große

Verbesserungen eingeführt, indem sie die verschiedenen Bestandtheile, die bei

Flachs, Hanf etc. durch die Bleichung entfernt werden sollten, besser kennen lehrte,

diese und jene neue Mittel bei den Bleichprocessen, wie namentlich das Chlor und

seine Verbindungen an die Hand gab und auf die Theorie dieser Processe ein Licht

warf, bei dem sich diese, wenigstens besser als früher, erklärten. Aber weit

gefehlt, daß durch sie jezt Alles geschehen ist, und daß der Techniker jezt nur das

anwenden darf, was ihn der Chemiker in Bezug auf seine Kunst im Allgemeinen gelehrt

hat, so stößt jener noch auf manche Punkte, die von chemischer Seite her noch nicht

so ausgemacht sind, als für ihn zu wünschen ist und die ihn zu Fragen veranlassen,

denn Beantwortung ihm nur die Chemie bei ihrer speciellen Anwendung auf seine Kunst geben kann. So ist

z.B. noch nicht entschieden, ob bei dem Flachs, oder Hanf und dergl.

Bleichgegenständen eine Art von Kleber vorkömmt, oder ein gewisses Harz, oder sonst

ein Stoff, welcher die Bleichung so sehr erschwert, noch ist das sicherste Mittel

bekannt, wie man auf andere Weise, als mit Chlor die hartnäkigen Farbstoffe

wegschaffen kann, noch sind die Theorien über die Bleichung mit Chlor, über die

Rasenbleiche, Wasserbleiche und andere Verfahrungsarten so im Reinen, daß sich

dagegen keine Einwendungen machen ließen, und daß selbst die Chemiker nicht mehr mit

einander darüber stritten. Durch Personen veranlaßt, die von mir über die chemischen

Verhältnisse der Bleichgegenstände Belehrung erhalten wollten, bin ich auf diese und

andere Lüken in diesem Theil der Bleichkunst gestoßen, und da ich dieselben, so viel

mir möglich war, bei meinen Vorträgen auszufüllen gewünscht habe, so stellte ich

einige Versuche an, die den Zwek hatten, das Fehlende hiebei zu ergänzen. Haben sie

zwar auch nicht alle die Aufgaben vollkommen gelöst, die ich dabei im Auge hatte, so

werden doch die Resultate der meisten als Beiträge zu vollständigeren Auflösungen

gelten, und die verschiedenen ApparateDiese Apparate finden sich auf Tafel VI (Fig. 1–5)

abgebildet und sind am Ende der Abhandlung erklärt. Daß ich auf dieselbe

auch meinen Gasometer für Chlorkalk- und Potascheprüfungen, dessen

Erklärung sich in Buchner's Repert. XLV. H. 2 (alte Folge) findet, gesezt

habe, wird manchem Techniker nicht als überflüssig erscheinen., die ich zu diesen Untersuchungen eingerichtet habe, dürften wegen ihrer

Bequemlichkeit selbst den Techniker veranlassen, meine Versuche zu wiederholen und

manche davon nach einem größern Maaßstab anzustellen.

I. Versuche mit Flachs.

Was für Bestandtheile sind im ungebleichten Flachs mit der reinen weißen Faser

verbunden und kömmt unter denselben besonders auch ein stikstoffhaltiger Theil

(Pflanzenleim?) vor, wie bekanntlich angenommen wird? – Zur Beantwortung

dieser Fragen wurde

A) Tauflachs und zwar

a) 100 Gr. auf folgende Weise behandelt:

1) Sie wurden mit 10 Kubikz. Alkohol von 30° Beck

digerirt, kaum zum Kochen gebracht, und nach 24 Stunden mit weiterem Alkohol

ausgewaschen, bis dieser farblos blieb. Der ausgepreßte und wieder getroknete Flachs

hatte sich fast nicht in seiner gelblichgrauen Farbe geändert, aber an Gewicht = 6

Gr. verloren. Dieser 6 Gr. betragende Auszug sah gelblichbraun aus, erschien beim

Troknen fettig, löste sich nur zum Theil in Wasser, schmolz beim Erhizen in einer Glasröhre, röthete

zwar Lakmuspapier nicht beim Verbrennen, bräunte aber auch nicht Curcuma und

verbrannte in offener Luft mit heller Flamme.

2) Der 100 – 6 = 94 Gr. betragende Rükstand der alkoholigen Behandlung wurde

mit Aezlauge erwärmt, die in 7 Kubikz. Wasser 7 Gr.

Aezkali enthielt, und nach 24 Stunden unter Erwärmung mit 18 Kubikz. reinem Wasser

so lange ausgewaschen, bis das Waschwasser nicht mehr auf Curcumapapier reagirt

hatte. Der Verlust des Flachses, der nun getroknet mehr aschgräulich aussah, betrug

= 6 Gr.; der Niederschlag dieses kalischen Auszuges mit Salzsäure war braun, trennte

sich zwar wahrscheinlich wegen etwas niedergeschlagenem Fett schwer, und langsam vom

Wasser durch das Filter, löste sich jedoch den andern Tag beim Auswaschen mit kaltem

Wasser wieder in diesem. Beim Erhizen des gesammelten und getrokneten dunkelbraunen

Rükstandes in einer Glasröhre verbrannte dieser, ohne zu schmelzen, mit einem

übelriechenden Rauch, der aber weder Lakmus röthete, noch Curcuma bräunte, sondern

lezteres nur durch das entstandene flüchtige Oehl färbte. Der kalische Auszug

enthielt daher keinen Stikstoff.

3) Der rükständige Flachs = 100 – 12 Gr. = 88 Gr. kam in eine Mischung von 12

Kubikz. Wasser mit 1 Kubikz. concentrirter Schwefelsäure

und blieb darin unter wiederholtem Schütteln 24 Stunden lang liegen. Der Flachs

hatte dadurch 5 Gr. verloren und ein weißlichgraues Aussehen erhalten. Ein Theil (2

Kubikz.) von der schwefelsauren Auflösung schlug sich mit kohlensaurem Kali schmuzig

blaugrün nieder und dieser Niederschlag wurde nach Wiederauflösung in etwas

schwefelsaurem Wasser der übrigen Portion bei Zuguß von blausaurem Eisenkali

(Blutlauge) dunkelblau. Das schwefelsaure Wasser (von beinahe 8 Proc. Schwefelsäure

= 1,0544 spec. Gewicht) hatte also das Eisenoxyd gut ausgezogen; aber der Flachs

ward bei dem Gebrauch dieses Reagens von der genannter Stärke sehr spröde.

b) Von demselben Tauflachs wurden 300 Gr. in einer

Pfanne und hierauf in glühendem Platintiegel verbrannt und geglüht, bis die

grauweiße Farbe seiner Asche sich nicht mehr veränderte;

die erhaltene Asche betrug 3 Gr., also 1 Proc. des

Flachses, und bestand, wie gewöhnlich die Asche von holzartigen Stoffen, aus Pottasche, da die wässerige Auflösung Curcuma bräunte,

und aus verschiedenen andern Salzen und Oxyden

(namentlich auch aus Eisenoxyd), die aber zusammen kaum 1/2 Gr. betrugen und auf die

Farbe des Flachses wohl nur den geringsten Einfluß hatten.

c) 1000 Gr. desselben Tauflachses wurden 1) mit 3

Schoppen Alkohol von 30° Beck in etwa 4–5

Portionen desselben nach einander, statt bloß erwärmt oder kaum bis zum Kochen gebracht zu werden, wirklich

jedesmal 1/4 bis 1/2 Stunde lang gekocht, die noch heiße

Portion Alkohol alsbald abgegossen und in einer Flasche zum Erkalten stehen

gelassen. Die Kochung geschah in einer Retorte mit aufgerichtetem Hals und Vorlage,

so daß die Alkoholdämpfe größtentheils wieder in die Retorte zurüktraten, und wurde

nach geschehener Ausdrükung des Flachses mit einem hölzernen Stab in der Retorte

unter neuem Alkoholzuguß so lange (gegen vier- bis fünfmal) wiederholt, bis

sich der Alkohol nicht mehr gefärbt hatte. Bei dem Erkalten der nacheinander

erhaltenen weingeistigen Auszüge erschienen jedesmal, sobald die Temperatur der

Flüssigkeit bei ihrer Prüfung mit einem eingetauchten Thermometer auf etwa

45° R. gesunken war, weiße Floken

Solche weiße Floken erhielt auch Erxleben bei seiner Behandlung von Flachs mit

Weingeist von 0,830 spec. Gewicht, als er diesen nach und nach bis zu

50° R. erhizte; nur sonderte er sie wegen ihrer geringen Menge nicht

ab. (S. böhmische Leinwandbleiche, 1812, S. 254.) bei der ersten Portion, und nur bei der lezten kaum noch einige Spuren. Alle

diese verschiedenen Auszüge wurden filtrirt, die weiße Substanz gesammelt und die

geblichte Flüssigkeit destillirt, der in der Retorte zurükgebliebene Flachs aber

nach seiner Herausnahme von dem anhängenden Alkohol durch Auspressen so viel als

möglich befreit, um denselben zu den vorherigen Auszügen zu bringen und zulezt noch

mit warmem reinem Wasser ausgewaschen, gepreßt und diese geistig-wässerige

bräunliche Flüssigkeit abgedampft. Die Producte dieser Behandlung waren also α) der flokige Niederschlag der kaltgewordenen

Auszüge, β) der Rükstand des abdestillirten

Alkohols, γ) der Rükstand der abgedampften

Auswaschung mit Wasser, und δ) der rükständige

Flachs. Sie zeigten folgende Beschaffenheiten:

α) Der im Filter gesammelte flokige Niederschlag aus der kochendheißen weingeistigen Lösung war ganz

weiß und betrug troken = 8 Gr. Er war geruch- und geschmaklos, fühlte sich

zwar weich an, aber nicht gerade fett- oder wachsartig, schmolz erst bei

einer Temperatur von 65–70° R., bräunte sich bald in einer Glasröhre

oder auf einem Platinlöffel, verflüchtigte sich bei stärkerer Hize als

scharfriechendes brenzlichtes Oehl, ohne feuchtes Curcuma zu bräunen und verbrannte

zulezt mit hellgelblichter Flamme, ohne viel kohlige Theile zurük zu lassen. In

siedendem Alkohol von 30° Bek löst sich dieser wachsähnliche Stoff auf und

schlägt sich bei 45–50° R. daraus nieder, ohne krystallinische Form

anzunehmen. Chlor löst ihn auf, wie ein festes Fett und aus dieser Auflösung schlägt

er sich mit kohlensaurem Kali ohne Aufbrausen nieder. In Aezlauge wird er nur bei starker Erhizung und

in geringer Menge aufgelöst; nicht in kaltem, aber in kochendem Schwefeläther; auch

nicht in kaltem Terpenthinöhl löst er sich auf, aber in einem etwas erwärmten leicht

und bleibend. Dieser weiße Stoff ist daher kein Pflanzenfett, sondern ein fettwachsartiger Körper, der mit dem Myricin am meisten

übereinkömmt; Prout's cire des feuilles et des fruits ist ihm auch sehr

ähnlich.

β) Der Rükstand des mit dem Flachs gekochten und

nachher abdestillirten Alkohols (einer weingelben Flüssigkeit von etwa 3 Schoppen)

oder der alkoholige Extract war bitter, klebrig im

feuchten Zustand, im Wasser sich erweichend und zulezt größtentheils darin

auflösend, auch Feuchtigkeit anziehend, dunkelbraun und = 14 Gr. schwer. Beim

Verbrennen färbte der Rauch des im Wasser aufgelösten Theils das Lakmuspapier roth

und verhielt sich also wie jede stikstofffreie Pflanzenmaterie, insbesondere aber

wie der sogenannte bittere Extractivstoff. Der im Wasser

unauflösbare Theil des Extracts bestand aus etwas Fett,

das beim Abdestilliren des Alkohols auf dem Wasser schwamm, und aus Harz, das beim Wiederauflösen des trokenen Extracts mit

heißem Wasser zurük blieb.

γ) Der zulezt noch beim Auswaschen des Flachses

mit Wasser erhaltene Stoff: der wässerige Extract, war

gleichfalls braun, doch troken weniger dunkel als der alkoholige Extract, bitterlich

und beim Verbrennen ebenfalls nur einen säuerlichen Rauch gebend; er betrug = 11

Gr.

δ) Der rükständige

Flachs dieser Behandlung mit Weingeist und Wasser sah nach dem Troknen an

der Sonne zwar noch nicht weiß aus, aber doch nicht mehr gelblich- oder

bräunlichgrau, sondern hellaschgrau. Sein Gewichtsverlust betrug = 22 Gr., was

allerdings mit der Summe seiner Auszüge (8 + 14 + 11 = 33 Gr.) nicht übereinstimmt,

sich aber daraus erklärt, daß diese Auszüge, und namentlich die braunen Extracte,

eine gewisse Menge von Feuchtigkeit enthalten, welche sich durch das Troknen nicht

austreiben läßt.

2) Von diesem rükständigen Flachs wurden 100 Gr. mit einer Auflösung von 2 Gr. reinem

Aezkali in 9 Kubikz. Wasser gegen 8 Tage lang verschlossen, unter mehrmals

wiederholtem Schütteln der Sonne ausgesezt und nachher mit reinem Wasser

ausgewaschen. Die Aezlauge hatte sich nun während dieser Zeit nur wenig gefärbt und

bei Zuguß von reiner Salzsäure nur wenig Niederschlag, kaum 1 Gr., abgesezt; der

getroknete Flachs war jedoch um etwas bleicher geworden, ohne an Stärke verloren zu

haben.

3) Von demselben rükständigen Flachs wurden 500 Gr. in einer tubulirten Flasche mit

1/2 Maaß reinem Wasser so zusammen gebracht, daß durch ein luftdicht eingeseztes, bis auf den Boden

reichendes Rohr die äußere atmosphärische Luft auf das

Wasser und den Flachs einwirken, durch ein anderes luftdicht eingeseztes Glasrohr

aber, das mit einem Gasometer in Verbindung stand, ein bei der Einwirkung des

Wassers und der äußern Luft auf den Flachs etwa entstehendes

Gas zu dem Meßcylinder übergehen könnte. (s. Fig. 4.) Während seines

Aufenthalts in dem Wasser innerhalb 10 Tage, theils in der Sonne, theils im

Schatten, hatte aber der Flachs kein Gas entwikelt, sondern nur das Wasser gefärbt

und auf diesem eine dünne Haut entstehen lassen. Beim Herausnehmen dieses Wassers

und Ausdrüken des Flachses roch die Flüssigkeit etwas faulicht, reagirte säuerlich

und hinterließ beim Troknen 10 Gr. einer grauen schleimigen Substanz, die sich durch

kalten Alkohol in eine hellbraune auflösliche und in eine dunkelbraune unaufgelöste

trennte, ohne jedoch nach dem Eintroknen beim Verbrennen weder in der einen, noch

andern Form auf Curcumapapier eine alkalische Reaction auszuüben. Der Flachs selbst

sah zwar nun getroknet etwas weißer aus, jedoch nicht mehr als die (nach 2) mit

Aezlauge behandelte Portion und hatte in dem Wasser ziemlich viel von einer

stikstofffreien braunen Materie verloren, aber er hatte bei dieser Behandlung

sichtlich an Stärke eingebüßt.

4) Von demselben rükständigen Flachs (1), wovon nach §. 2 schon ein Theil mit

Aezlauge kalt behandelt wurde, wurden nun 60 Gr. mit reiner Aezlauge, und zwar im

Verhältniß von 5 Gr. Aezkali zu 6 Kubikz. Wasser viermal wiederholt gekocht, wie bei den Hanfuntersuchungen eine Hanfportion

(siehe II. a. b. der Hanfuntersuchungen). Der mit reinem

Wasser ausgewaschene Flachs erschien nun um vieles bleicher als nach seinen

vorhergegangenen Behandlungen, ohne an Stärke viel verloren zu haben, während die

erhaltene Aezkalilösung, gegen 24 Kubikz., sehr braun gefärbt war und bei Zuguß von

Salzsäure einen braunen (humussäureartigen) Niederschlag gab.

Bei diesen verschiedenen Behandlungen des Tauflachses zeigte sich also 1) die mit

seiner reinen Faser verbundenen Theile waren: eine Art

von Fettwachs, das sich leichter durch kochenden Alkohol, als durch kochende

Aezlauge ausziehen läßt, viel theils in Alkohol und Wasser, theils nur in Wasser

löslicher brauner und bitterer Extractivstoff, etwas Harz und Fett, auch etwas

Pottasche und andere Basen, besonders Eisenoxyde, aber keine kleberartige Materie,

die Stikstoff enthielte, 2) daß kochender Alkohol

(30° B.) zwar den Flachs ziemlich entfärbt, aber nicht in dem Grad, wie

kochende Aezlauge; 3) daß wässerige Schwefelsäure, welche

die Oxyde sehr gut auszieht, nicht zu stark seyn darf, wenn sie die Faser nicht

schwächen soll, und daß 4) ein langer Aufenthalt des Flachses in ruhigem Wasser

bei Lufteinwirkung eine Fäulniß bewirkt, welche der Stärke der Faser schädlich

ist.

B) Ungerösteter Flachs, d.h.

ein Flachs, der von seiner Holzfaser durch besondere mechanische Manipulation, ohne

weder auf der Wiese, noch im Wasser zubereitet worden zu seyn, befreit war, wurde 1)

(360 Gr.) in zwei Phiolen vertheilt und in diesen mit je 6 Kubikz. Alkohol von 0,85 spec. Gewicht innerhalb vier Tage

abwechselnd gekocht (s. Fig. 2), der noch heiße

etwas gelb gefärbte Alkohol davon ausgedrükt und filtrirt, diese Operation nochmals

mit 6 Kubikz. Alkohol innerhalb einiger Stunden wiederholt, und der im Flachs noch

zurükgebliebene Alkohol mit etwas Wasser ausgepreßt, endlich nach erhaltenem

Niederschlag in dem erkälteten Auszug dieser filtrirt, und das Filtrirte zuerst in

einer Retorte und hierauf in offener Schale abgedampft. Die Resultate waren

folgende:

a) Der Niederschlag in dem erkalteten Alkohol betrug

kaum = 1,5 Gr. weißen fettwachsartigen Stoffs.

b) Bei dem Abdestilliren in der Retorte sammelte sich

ein braunes Fett auf der Oberfläche, = 1,5 Gr.

c) Aus dem Abgedampften der Schale, an welche sich ein

kleiner Theil davon als braune klebrige Substanz = 0,5 Gr. anhängte, trennte sich

dieses Harz durch Kochung mit Wasser, indem sich der

übrige braune Extract = 9 Gr. auflöste, und durch Alkohol

ab.

Das Ganze der Abscheidung betrug also 12 1/2 Gr., und folglich in Vergleichung mit

dem Extract, den früher 1000 Gr. von geröstetem Tauflachs geliefert hatten, mehr als der braune Extract

von diesem; fettwachsartigen Stoff enthielt es aber verhältnißmäßig weit weniger,

während sich bei jenen 1000 Gr. kein braunes Fett vorfand; es scheint demnach

lezteres bei dem Rösten in eine Art von Fettwachs überzugehen, und da der

ungeröstete Flachs beim Spinnen einen bittern Geschmak zeigt, so dürfte dieser wohl

von der verhältnißmäßig größern Menge auflöslichen

Extractivstoffes herkommen.

2) Da dieser Flachs bei der beschriebenen Behandlung kaum etwas bleicher geworden

war, so kochte ich 60 Gr. desselben (mit Alkohol

gekochten) mit 10 Gr. Aezkali, das in 4 Kubikz. Wasser

gelöst war, also in einer Lauge, die etwas mehr als 1 Proc. festes Kali enthielt, in

einer Vorrichtung, wobei sich kein Wasser verlor und wobei also die Lauge immer

gleich blieb. (s. Fig. 1.) Die Auflösung, zu der gegen 6 Stunden verwandt wurden, wurde

sehr braun und enthielt gegen 1 1/2 Gr. Extract. Der mit reinem Wasser nach nochmaligem Kochen

ausgewaschene Flachs erschien nun als ein ziemlich weißes Product.

C) Schneeflachs, der im

Februar auf das Feld gelegt, unter dem darauf gefallenen Schnee bis zu dessen

Schmelzung liegen geblieben und dann innerhalb 8 Tagen getroknet war, seiner Farbe

nach dem Wasserflachs ähnlich, jedoch mehr weißlich- als gelblichgrau

wurde.

1) 300 Gr. wurden mit 10 Kubikz. Alkohol (von 30° B.) gegen 12 Stunden lang in

einem Digerirapparat mit Kühltrichter (s. Fig. 1) und nach dem Abguß

des heißen Alkohols noch mit einigen Kubikzoll, wobei wieder einige Färbung

entstand, erhizt.

a) Der weiße fettwachsartige

Niederschlag aus dem heißen Alkohol betrug = 1,5 Gr. (wie bei dem

ungerösteten) und daher weniger als bei dem Tauflachs.

b) Der bräunliche Rükstand

der alkoholigen Destillation, wobei sich kein schwimmendes

Oehl, wie bei dem Auszug des angerösteten Flachses, zeigte, wog = 3,5 Gr.,

und bestand daher in weit weniger braunem bitterm

Extractivstoff, als bei dem ungerösteten, da er nach dem Verhältniß von 360 zu 300

gegen 8 Gr. davon hätte betragen sollen. Durch Einwirkung des Schnees beim Schmelzen

muß also der Flachs von seinem braunen Farbstoff verloren haben.

2) 60 Gr. von dem rükständigen Flachs mit 10 Gr. Aezkali

in 4 Kubikz. Wasser mehrere Stunden lang gekocht und mit

kochendem reinem Wasser ausgewaschen, lieferten zwar einen braunen Auszug, aber Salzsäure schlug daraus nur

wenig nieder und der getroknete Flachs hatte kaum ein weißeres Ansehen als

nach der alkoholigen Behandlung erhalten. Auch hatte er kaum etwas an seiner Stärke

verloren.

3) Als hierauf 40 Gr. des Rükstandes noch einmal mit 5 Gr. Aezkali und ein Paar Kubikzoll Wasser gekocht wurden, gab zwar die Lösung, die nur wenig braun

aussah, mit Salzsäure einen kaum den Boden des Gefäßes bedekenden Niederschlag, und

seine Farbe ward bedeutend weißer, aber nun hatte er an Stärke merklich

gelitten.

Die geringe Menge von braunem Extract, welchen die Aezlauge nach dem Gebrauch des

Alkohols aus dem Schneeflachs ausschied, erklärt einerseits die (dem Wasserflachs

ähnliche) hellere Farbe, und macht andererseits wahrscheinlich, daß, was der kalte

Alkohol noch aufgelöst enthielt, wie bei dem (späterhin untersuchten s. II. c.) Wasserhanf, vorzüglich harzartiger Extractivstoff

war, daß also seine Röstungsart (unter schmelzendem Schnee) mit der Wasserröstung am meisten

übereinkommt.

D) Versuche mit Wasserflachs,

betreffend seine Bleichung mit einer Mischung von Aezlauge und Alkohol (30°

B.).

Versuchen mit Wasser- und Tauhanf zufolge (II. c.)

enthält der Wasserhanf mehr harzige Theile als der Tauhanf. Da nun ein solcher

vorwiegender Harzgehalt ohne Zweifel auch bei dem Wasserflachs in Vergleichung mit

dem Tauflachs Statt findet, auf das Harz aber Alkohol vorzüglich wirkt, so entsteht

die Frage: ob ein Wasserflachs nicht am schnellsten durch Kochung mit Alkohol (30° B.) und dazu

geseztem Aezkali gebleicht, oder wenigstens zur gänzlichen Bleichung mehr

vorbereitet werde, als durch bloßes Kochen mit Aezlauge? – Zur Beantwortung

dieser Frage stellte ich daher folgende vergleichende Versuche mit zwei Portionen

getrokneten

820 Gr. Wasserflachs, die in kaltem Zimmer gelegen waren, auf dem sehr warmen

Ofen getroknet und noch warm gewogen wurden, hatten nur noch ein Gewicht =

740 Gr. und folglich beinahe 10 Proc. Feuchtigkeit gehabt. Wasserflachses (je 200 Gr.) an, indem ich eine jede derselben mit 20 Gr.

reinem Aezkali und 5 Kubikz. die eine mit Wasser, die andere aber mit Alkohol von

30° B. in ein Fläschchen auf einem Digerirgestell (s. Fig. 1) so einschloß, daß

die Flüssigkeit sich nicht verflüchtigen konnte. Nachdem eine jede einen Tag lang

digerirt wurde und gekocht hatte, so wurde der Flachs aus einer jeden herausgenommen

und ausgedrükt, dann wieder einen Tag lang mit 5 Kubikz. Wasser (die eine, wie die

andere Portion) digerirt, hierauf noch einmal einen Tag lang mit gleich viel Wasser

erwärmt und zulezt zum Auswaschen beim Herausnehmen am dritten Tag mit eben so viel

Wasser behandelt, so daß von jeder Flüssigkeit dreierlei Extractwasser vorhanden waren, nämlich das erste am meisten laugenhaltige,

ein zweites von den beiden wässerigen Digestionen und ein drittes als leztes

Waschwasser. Von diesen dreierlei Extractwassern war

das erste des mit bloßer Aezlauge

behandelten Flachses sehr dunkelbraun, trüb und mit einigem Niederschlag.

des mit Aezkali und Alkohol behandelten aber

schwach gelblichbraun und nach und

nach Floken (von Fettwachs) absezend;

das zweite Extractwasser der ersten

Portion

hellbräunlich und, nebst einigem

Niederschlag, trübe;

das der zweiten Portion

aber

dunkelbraun und gleichfalls mit

einem Niederschlag;

das dritte Waschwasser von beiden

Portionen schmuzig trübe mit etwas Niederschlag.

Der Alkohol hatte demnach (zufolge der blassen Farbe seiner Lösung) wenig auf den

braunen Farbstoff des Flachses gewirkt und das Aezkali vielmehr an seiner Lösung

gehindert. Nachdem nun eine jede Portion des Flachses so stark als möglich wieder

auf dem Ofen getroknet worden war, so betrug der Gewichtsverlust, den die gesammte

Extraction bewirkt hatte, bei der ersten (bloß mit Aezlauge behandelten Portion = 35

Gr. und bei der zweiten (mit Aezkali, Alkohol und Wasser behandelten) = 37 Gr., also

bei lezterer nur 2 Gr. mehr, und die getrokneten Flachsportionen selbst sahen nicht nur überhaupt etwas schmuzig gelber aus, als der noch

unbehandelte Flachs, sondern es war auch der mit Alkohol und Aezkali behandelte bräunlich gelber als der mit bloßer Lauge tractirte. Der

Gebrauch des Alkohols führt also auf diese Art nicht besser zum Zwek und es ist den

vorhergehenden Versuchen (I. A. c.) zufolge

vortheilhafter, den Alkohol allein vor der Behandlung mit Aezlauge auf den Flachs

einwirken zu lassen.

(Die Fortsezung und der Schluß folgt im naͤchsten

Hefte.)

Tafeln