| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen, welche zur Zurichtung der Baumwolle und anderer Faserstoffe zum Spinnen dienen, und worauf sich David Cheetham der jüng., Baumwollspinner von Hollin's Mill in der Grafschaft Ehester, am 5. Junius 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. C., S. 418 |

| Download: | XML |

C.

Verbesserungen an den Maschinen, welche zur

Zurichtung der Baumwolle und anderer Faserstoffe zum Spinnen dienen, und worauf sich

David Cheetham der

juͤng., Baumwollspinner von Hollin's Mill in der Grafschaft Ehester, am 5. Junius 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1840, S.

76.

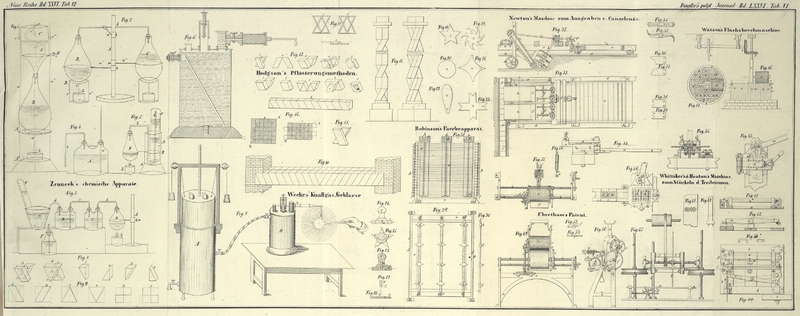

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Cheetham's Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen der

Baumwolle etc.

Meine Erfindung betrifft die Anwendung gewisser Mechanismen oder Vorrichtungen,

wodurch die Wikler sowohl von der Kardir-, als der Vorspinn-Maschine

(drawing frame) her auf Spulen oder Cylinder

aufgewunden, und nicht wie gewöhnlich in Kannen gelegt werden. Es wird auf diese

Weise die Zurichtung des Faserstoffes für den Vorspinn- und

Spinn-Proceß sehr erleichtert, indem die Wikler in eine für diese Processe

weit besser geeignete Form gebracht werden.

Der für den ersten dieser Zweke bestimmte Apparat erhellt aus dem Fronteaufrisse Fig. 49, aus

der Endansicht Fig.

50, und aus dem Grundrisse Fig. 51, an denen gleiche

Theile durchaus mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind. Es ist dabei angenommen,

als befände sich der Apparat unmittelbar vor den Abgabswalzen einer gewöhnlichen

Kardir- oder Vorspinnmaschine, und zwar an der Stelle, die sonst an diesen

Maschinen die Kannen einzunehmen pflegen.

Das unbewegliche Gestell a, a, a trägt die horizontalen

Wellen b, b und c, c. An

ersterer ist der Spulenrahmen oder Wagen d, d

angebracht, in welchem die Zapfen oder die Welle der Spule e auf die der von dem trompetenförmigen Führer her gelangende Wikler

aufgewunden werden soll, in Ausschnitten oder Fenstern, welche Kreis-Segmente

bilden, ruhen. Die Spule selbst ruht auf der Oberfläche der umlaufenden Walze f, und kommt durch die zwischen den beiden Oberflächen

stattfindende Reibung zum Umlaufen.

Um den Lauf des Wiklers an die Spule und dessen Aufwindung auf diese deutlicher zu

machen, habe ich in Fig. 50 und 51 bei g, g die Abgabswalzen einer Kardir- oder

Vorspinnmaschine abgebildet. Wie man sieht, läuft der Wikler h durch den trompetenförmigen Führer i und den

Drukhebel oder Finger j, den man in Fig. 52 und 53 einzeln für

sich und von verschiedenen Seiten abgebildet erblikt, an die Spule e. Das Ende dieses Hebels j

ruht auf dem Umfange der Walze f, und da dessen Ende

belastet ist, so kann bei dem Durchgange des Wiklers durch das Oehr und unter dem

Ende des Hebels an die

Spule jeder Druk auf denselben ausgeübt werden, ohne daß man den Hebel auf die

Oberfläche der Spule wirken zu lassen braucht.

Das Stirnrad k, welches in ein an der Welle c angebrachtes Getrieb eingreift, wird mit der

Kardir- oder Vorspinnmaschine, mit der dieser verbesserte Spulenrahmen in

Zusammenhang steht, in Verbindung gesezt. Durch die an der Welle c befindlichen Getriebe m

und durch das an der Welle b befindliche Rad n erhält die Welle b und

mithin auch die Walze oder Trommel f ihre

Umlaufsbewegung; und durch die Berührung, in welcher leztere mit der Spule e steht, wird diese so umgetrieben, daß der von dem

Hebel j herbeigeführte Wikler auf sie aufgewunden wird.

Damit dieses Aufwinden jedoch in spiralförmigen Touren erfolge, ist der ganze Wagen

d, d mit der Spule e und

der Walze f an den Wellen b,

c in erforderlichem Maaße verschiebbar. Bewerkstelligt wird diese

Verschiebung durch das an dem Ende der Spulenspindel angebrachte Getrieb o, welches in ein Stirnrad p

eingreift, das an der Seite des verschiebbaren Wagens d

an einem Zapfen aufgezogen ist. An diesem lezteren Rade befindet sich das

Winkelgetrieb q und dieses greift in ein ähnliches, an

dem obern Ende der Welle r angebrachtes Winkelgetrieb.

An dem untern Ende der Welle r ist ferner ein Getrieb

s angebracht, welches in eine Verzahnung t eingreift, die vorne an dem Maschinengestelle a, a festgemacht ist. Durch das Umlaufen der Welle r und des in die Verzahnung t eingreifenden Getriebes s wird also der

Wagen d mit der Spule und den übrigen Theilen vor dem

trompetenförmigen Führer i und den den Wikler abgebenden

Walzen hin und her geschoben, so daß der Wikler vermöge dieser seitlichen Bewegungen

und der oben beschriebenen rotirenden Bewegung von einem Spulenende zum anderen in

gleichförmigen Spiralwindungen auf die Spule aufgewunden wird.

Da die Spule in Folge ihrer Reibung an der Trommel f

umgetrieben wird, so muß sie, wenn der Wikler aufgewunden zu werden beginnt und wenn

daher ihr Durchmesser ein kleinerer ist, viel rascher umlaufen, als wenn die Spule

beinahe voll geworden. Es ergibt sich hieraus eine sich selbst adjustirende

Oifferentialbewegung, durch welche die Aufnahmsgeschwindigkeit der Spule dem

steigenden Durchmesser derselben angepaßt wird, während die Abgabe des Wiklers von

der Kardir- oder Vorspinnmaschine stets eine und dieselbe bleibt. Da die

Spindel der Spule in dem Wagen in den krummlinigen Fenstern oder Spalten u läuft, so kann die Spule in dem Maaße, als sie sich

füllt emporsteigen, ohne daß das an ihrem Ende befindliche Getrieb o in das Stirnrad p

einzugreifen aufhörte.

Eine andere Vorrichtung von meiner Erfindung ersieht man aus Fig. 54, wo eine

gewöhnliche Vorspinnspule v abgebildet ist, die ich

jedoch auf andere Weise in dem Haspel aufziehe. Ich bringe nämlich an den Enden der

Spulenspindel bei u einen Einschnitt an, und befestige

an der Haspellatte einen spizen Zapfen w, auf dem sich

die Spule dreht, anstatt daß ich der gewöhnlichen Methode gemäß das spize Ende der

Spulenspindel in einer in der Haspellatte befindlichen Pfanne laufen lasse. Bei

dieser Einrichtung werden die Spindelenden im Falle eines Herabfallens geschüzt und

die Lager erhalten, anstatt gebrochen, wie dieß bei der älteren Einrichtung häufig

vorzukommen pflegt.

Die zweite Methode, deren ich mich bediene, um die Wikler cylindrisch aufzuwinden,

ist eine Modification der ersteren. Anstatt nämlich die Wikler in Spiralen auf eine

horizontale Spindel aufzuwinden, winde ich sie hier in aufgerollten Windungen auf

eine geradestehende Spindel. Fig. 55 zeigt im Aufrisse

zwei stehende Spindeln a, a, welche den Spulen der

zuerst beschriebenen Maschine entsprechen. Von den beiden an dem Ende dieser

Spindeln befindlichen Scheiben ist die eine b fixirt,

die andere c dagegen lose, so daß sie in dem Maaße, als

sich Wikler aus ihr ansammelt, nach aufwärts geschoben werden kann. Anstatt die

Wikler bei deren Aufwindung auf einer Reibungswalze umlaufen zu lassen, bringe ich

hier die Reibungswalze d auf den aufgewundenen Wiklern

an. Die beiden Reibungswalzen d, d sind nämlich an einer

verschiebbaren horizontalen Welle e, e befestigt, und

diese Welle kann sich in Armen, welche aus dem Gestelle f, f,

f entspringen, so hin und her bewegen, daß die Walzen d von dem Mittelpunkte an den Umfang der Scheiben b, c gelangen können und umgekehrt. Das Gestell f ist selbst wieder einer Schiebebewegung theilhaftig,

jedoch nicht in waagerechter, sondern in senkrechter Richtung, und zwar an den

Pfosten g, g. Diese Bewegung ist erforderlich, damit

sich die Walzen der Höhe oder Dike der cylindrisch aufgewundenen Masse anpassen

können. Die Triebkraft, durch welche die Maschine in Bewegung gesezt wird, kann auf

irgend eine sachdienliche Weise auf die horizontale Welle e,

e wirken, wie z.B. mittelst eines Treibriemens und einer Rolle h, oder mittelst eines mit der Kardir- oder

Vorspinnmaschine in Verbindung gebrachten Räderwerkes. Wenn die Welle e auf solche Weise in Uebereinstimmung mit der

Geschwindigkeit, mit der die Abgabe des Wiklers geschieht, umgetrieben wirb, so

werden auch die Walzen d, d mit derselben

Geschwindigkeit umlaufen; zugleich werden die von der Kardirmaschine durch die

trompetenförmigen Führer i, i herbeigelangenden Wikler

durch eine in der oberen Scheibe c, c befindliche Spalte unter die Walze d, d gelangen, und sich um die Flächen der unteren

Scheiben b schlingen.

Die oberen Scheiben c, c können sich wie gesagt an den

Spindeln a, a schieben; dagegen verhüten die Arme k, k, durch welche sie mit dem Gestelle f verbunden sind, das Umlaufen derselben mit den

Spindeln und unteren Scheiben b, b. Der Umfang einer

jeden der Rollen d spielt in dem Ausschnitte der oberen

Scheibe, so daß er also mit der oberen Fläche der unteren Scheibe oder mit dem auf

diese aufgewundenen Wikler in Berührung kommen kann. Wenn demnach die Walzen d umlaufen, so bringt die an ihrer Oberfläche

stattfindende Reibung die unteren Scheiben und deren Spindeln zum Umlaufen, woraus

denn folgt, daß die Wikler, wie sie aus den trompetenförmigen Führern austreten,

flach auf die Oberfläche der unteren Scheiben gelegt werden. An dem unteren Theile

der einen der Spindeln a befindet sich ein Getrieb l, und dieses greift in ein Rad m ein, welches am Grunde der Maschine an einem Zapfen aufgezogen ist.

Dieses Rad führt ein Excentricum oder einen herzförmigen Däumling n, dessen Umfang auf zwei Reibungsrollen oder Zapfen o, o wirkt, welche an dem unteren Theile der

horizontalen Schiebstange p, p angebracht sind. An

diesem Stabe ist ein senkrechter gabelförmiger Stab q

befestigt, der mit seiner Gabel eine an der verschiebbaren Welle e befindliche Rolle r

umfaßt. So wie sich also die Spindel a dreht, führt das

Rad m das Excentricum n

herum, wo dann, indem dieses auf die Rollen o, o wirkt,

die Stange p und mit ihr auch der gabelförmige Stab q hin und her geschoben wird. Es wird mithin die

langsame Hin- und Herbewegung auch an die verschiebbare Welle e so wie an den trompetenförmigen Führer fortgepflanzt,

wodurch die Walzen d, d und die Wikler von dem Rande der

Scheiben b gegen deren Mittelpunkt hin und umgekehrt

bewegt werden. Die Wikler werden somit in aufgerollten Curven auf die Scheiben b, b, gelegt, und diese Aufwikelungen werden so lange

fortwähren, bis die cylindrische Masse derselben die gewünschte Dike oder Höhe

erlangt hat. Dabei werden die verschiebbaren Scheiben c,

c durch die zwischen den beiden Scheiben angesammelte Masse an den Spindeln

emporgehoben.

Bemerken muß ich, daß ich es zur Verhütung eines zu schweren Aufdrükens des Gestelles

f und der Welle i auf

die auf der Scheibe b, b befindlichen Wikler für

zwekmäßig erachte, ein Gegengewicht für den Wagen f

anzubringen. Es kann dieß auf irgend eine der gewöhnlich üblichen Methoden

geschehen.

Tafeln