| Titel: | Beiträge zum chemischen Theil der Bleichkunst; von Professor Zenneck in Stuttgart. |

| Autor: | Ludwig Heinrich Zenneck [GND] |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. CV., S. 433 |

| Download: | XML |

CV.

Beitraͤge zum chemischen Theil der

Bleichkunst; von Professor Zenneck in Stuttgart.

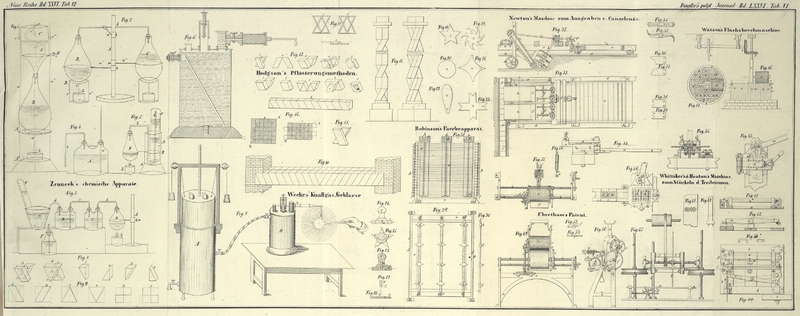

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

(Fortsezung und Beschluß von H. 5, S.

391.)

Zenneck's Beitraͤge zur Bleichkunst.

II. Versuche mit Hanf.

Der im Wasser geröstete Hanf sieht bekanntlich

weißlichgelb aus, während der Wiesen- oder Tauhanf eine schmuzigere bräunlich

graue Farbe hat. Woher kömmt dieser Unterschied und warum ist jener seiner schon

gegebenen hellern Farbe ungeachtet schwerer zu bleichen als lezterer? Kömmt dieses

und jenes von einer dabei eintretenden verschiedenen Modification der fetten und

harzigen Farbtheile her, oder von einer verschiedenen Wirkung der verschiedenen

Röstungsart (eine gleichförmige mit Oxyden und Salzen begabte Wassermasse, oder

reines stets wechselndesEs ist bekannt, daß Wasser in Verbindung mit Luft die leicht oxydirbaren

Metalle mehr angreift als bloßes Wasser, es könnte daher jenes auch bei der

Taubleiche die Farbstoffe eher zersezen. Wasser) auf die erdigen Theile des Hanfes? – Um hierüber einige

Aufklärung zu erhalten, wurden folgende vergleichende Versuche angestellt mit

a) Wasserhanf und Tauhanf.

1) 150 Gr. Wasserhanf (= A.) und eben so 150 Gr. Tauhanf

(= B.) wurden mit einer Aezlauge, die aus 10 Gr. reinem Aezkali und 5 Kubikz. Wasser bestund,

zusammengebracht, auf den warmen Ofen gestellt, öfters geschüttelt und nach ein paar

Tagen mit reinem Wasser ausgewaschen, bis alle kalische Reaction aufgehört

hatte.

Die Erfolge davon waren:

α) Die Auflösung der

Wasserhanftheile (von A.) sah stark gelb aus, die der

Tauhanftheile von (B.) aber bräunlichgelb. Als nun zu

den beiden Auflösungen verdünnte Schwefelsäure gesezt und die Niederschläge filtrirt

wurden, so war zwar die Farbe der beiden filtrirten Flüssigkeiten gleichmäßig

gelblich, aber die von A. ging schneller durchs Filter,

als die von B., der Niederschlag aus A. enthielt also weniger zähe

Theile, als der von B.

β) Der Niederschlag aus A. sah troken bräunlichgelb aus und betrug 3 Gr., der von B. hingegen war braun und wog 4,5 Gr. also mehr, wie schon nach 1) zu vermuthen war. Beide

Niederschläge verhielten sich aber beim Verbrennen in einer Glasröhre auf gleiche Art: ihr Rauch

roch nach verbranntem Fett und brachte keine Färbung bei feuchtem Curcumapapier

hervor; die kalischen Auszüge enthielten daher keinen Stikstoff, welcher beim Verbrennen Ammoniak

hätte erzeugen können.

γ) Der in Aezlauge behandelte HanfA. hatte dadurch seine gelbliche Farbe nur wenig

verändert, indem er kaum etwas weißlicher geworden, der Hanf

B. hingegen sah nach derselben Behandlung mehr aschgrau

als gelblichgrau und deutlich weißlicher aus, und hatte

also durch die Lauge mehr von seinem Farbstoffe verloren, in Uebereinstimmung mit

dem größern Gewicht seines Auszugs.

Eine Veränderung der beiden Hanfsorten in der Stärke ihrer

Faser, theils in Bezug auf ihren ursprünglichen Zustand, theils in

Vergleichung mit einander nach dieser Behandlung konnte nicht wahrgenommen

werden.

2) 150 Gr. Wasserhanf (A.) und eben so 150 Gr. Tauhanf

(B.) wurden mit 5 Kubikz. Weingeist von 30° Beck digerirt und

diese Digestion nach Abgießung der gefärbten Flüssigkeit mit weiterem Weingeist ein

paarmal wiederholt, bis die Färbung aufgehört hatte. Die Erscheinungen dabei waren

folgende:

α) Die geistige Auflösung aus I. sah deutlich gelb aus, doch weniger stark als die

kalische und sezte beim Erkalten weisliche Floken ab; die

Auflösung aus b. hingegen sezte zwar auch solche Floken

ab, sah aber weit weniger gefärbt aus.

β) Der abgedampfte trokene Auszug von A. wog 3,5 Gr. und hatte

eine bräunlichgelbe Farbe, der von B. aber 2 Gr. und

zeigte neben feiner bräunlichen Farbe noch eine grünliche. Beide Auszüge schmolzen

bei der Erhizung, und rochen beim Verbrennen nach Verbranntem Fett und etwas aromatisch, ohne Curcumapapier zu bräunen. Dieser

Behandlung zufolge enthielt also A. mehr harzige oder fettartige Theile

als B. und lezterer, wie es scheint, ein grünliches Harz, keiner von

beiden aber (wie schon die kalischen Auszüge gezeigt hatten) Stikstoff.

γ) Die beiden rükständigen Hanfsorten hatten sich

bei dieser Behandlung weder in ihrer Farbe, noch in der Stärke merklich verändert,

selbst nicht der Hanf B.Dieser hatte dadurch eher noch eine dunklere Farbe angenommen., der doch bei der kalischen Behandlung weislicher geworden war. Was daher

dem Hanf B. die bräunlichgraue Farbe ertheilt, muß ein

leichter in Aezkali als in Weingeist auflöslicher, und also ein Ulmin- oder

humusartiger Stoff seyn, und da A. zwar mit Weingeist mehr Extract als B. geliefert hatte, jedoch bei bloßer Digestion damit

nicht merklich weißer geworden war, so scheint seine gelbliche Färbung von einem harz- und fettartigen

Farbstoff herzurühren, der nur durch anhaltendes Kochen entfernt werden

kann.

3) Von den nach 1) mit Aezlauge behandelten rükständigen

zwei Hanfsorten wurden je 120 Gr. mit wässeriger Schwefelsäure, die aus 1/10 Kubikz.

concentrirter Schwefelsäure und 9/10 Kubikz. Wasser bestund, also von spec. Gew. =

1,141 war, zusammengebracht und nach einigen Tagen mit heißem Wasser

ausgewaschen.

α) Die erhaltenen sauren Flüssigkeiten waren fast nicht gefärbt, jedoch bei B. etwas grauer als bei A.

β) Die mit kohlensaurem Kali bewirkten Niederschläge waren bei beiden sehr unbedeutend, nicht

gefärbt, sondern weißlicht, und enthielten erdige Oxyde.

γ) Die rükständigen Hanfsorten sahen aber nach

dem Troknen beiderseits röthlich aus und hatten an Stärke entschieden verloren.

Die Farblosigkeit der schwefelsauren Lösungen und der Niederschläge zeigt an, daß die

Farben der beiden Hanfsorten nicht von einem gewissen Eisenoxydgehalt herrühren, und, da die Schwefelsäure bekanntlich die

organischen Stoffe mehr oder weniger röchet, so rührte die entstandene röthliche

Farbe der damit behandelten Haufe von dieser Säure her.

4) Bei ähnlicher Behandlung der (nach 2) mit Weingeist

vorher untersuchten Hanfsorten mit wässeriger

Schwefelsäure zeigten sich keine andern Erfolge.

b) Da die gelbliche Farbe, welche bei dem Wasserhanf durch die gewöhnlichen Bleichmittel so schwer

zu entfernen ist, nach den vorgehenden Versuchen (a. 1

u. 2) von einem harz- und fettartigen Stoff herzurühren schien, der sich in

Aezlauge und bloß erwärmtem Weingeist nur schwer auflöste; so wurden 100 Gr. von

noch unverändertem Wasserhanf

1) mit Schwefeläther digerirt – dieser lieferte

einen gelblichen Extract, der nach Fett roch, leicht schmolz und mit gelblichter

Flamme verbrannte. Er wog = 1 Gr. und löste sich in kochendem Alkohol und bestand in

einem Gemenge von Fett und Harz. Der zurükgebliebene Hanf hatte seine gebliche Farbe noch nicht

merklich verloren.

2) Alkohol von 30° B., womit der rükständige Hanf hierauf gekocht wurde,

färbte sich etwas gelblich, sezte einige weiße Floken ab (ohne Zweifel dieselbe

fettwachsartige Substanz, welche beim Kochen von Tauflachs mit Alkohol erhalten

wurde), und hinterließ beim Abdestilliren einen bräunlichen Extract = 3 Gr., der

sich mit heißem Wasser in eine graue harzartige und eine braune, bittere und

extractartige Substanz

trennte. Nach dieser Behandlung hatte der Hanf schon merklicher von seiner

gelblichen Farbe verloren.

3) Als der von seinem Alkohol befreite Hanf nun mit reinem Wasser geschüttelt und

eine halbe Stunde damit stehen gelassen wurde, so erschien dieses sehr trübe. Es

wurde daher dasselbe abgesondert, filtrirt und nach abermaligem Wasserzuguß diese

Behandlung so lange wiederholt, bis die Trübung des Wassers aufgehört hatte. Das im

Filter Zurükgebliebene sah schmuziggrau aus, war sehr schleimig, zähe und schien

eiweißartig zu seyn, getroknet = 1 Gr. und von grauer Farbe, färbte aber beim

Verbrennen Curcumapapier nicht braun und war also nur Pflanzenschleim. Das filtrirte Wasser (etwa zwei Schoppen) hinterließ beim

Abdunsten einen gelblichbraunen bittern Extract = 1 Gr. und der rükständige

ausgepreßte und an der Sonne getroknete Hanf hatte jezt seine gelbliche Farbe in

eine graulichweiße verwandelt.

4) Von diesem graulichweißen Hanf wurden nun 80 Gr. mit einer Auflösung von 2 Gr. reinem Aezkali in 9 Kubikz. Wasser (wie bei dem

Flachs 100 Gr.) 8 Tage lang verschlossen der Sonne ausgesezt, um ihm seine

graulichweiße Farbe zu nehmen. Das Aezkali hatte aber nur wenig von ihm aufgenommen,

so daß sich der Niederschlag mit Salzsäure kaum auf 1 Gr. belief, und der Hanf

zeigte nach seinem Troknen keine weiße Farbe, sondern eher wieder statt der

graulichen einen Stich ins Röthlichweiße, wie wenn die kalte

Aezlauge den Farbstoff wieder hätte hervortreten lassen.

5) Um dem Wasserhanf aber diese röthliche Farbe zu nehmen, kochte ich ihn mit Alkohol von 30° B.,

wusch ihn nach seiner Herausnahme aus dem Gefäß mit reinem Wasser aus und sammelte

sowohl den weißen fettigen Niederschlag aus dem Alkohol,

als auch den braunen geistig wässerigen Extract, der so

wenig als bei dem Tauhanf einen stikstoffartigen Körper enthielt. Der Hanf hatte

jezt zwar sein röthlichgelbes Aussehen verloren und ein mehr weißgraues erhalten; da

er jedoch noch lange nicht weiß aussah, so behandelte ich ihn noch einmal mit

Aezlauge auf folgende Weise:

6) Der mit Alkohol gekochte und ausgewaschene Hanf = 57 Gr. wurde mit 20 Gr. Aezkali in 4 Portionen je mit 6 Kubikz. Wasser, so daß

jede Auflösung gegen 3/10 Proc. Aezkali enthielt, so lange gekocht, bis seine Bleichung merklicher als früher wurde. Diese ward nun

auch wirklich bedeutender nach dem Auswaschen mit Wasser und die rükständige Lauge

zeigte sich sehr braun gefärbt, und gab auch mit Salzsäure einen hellbraunen

humusartigen Niederschlag.

c) Wasserhanf und eben so Tauhanf (75 Gr. von jedem) wurden mit 6 Kubikz. Alkohol (26° B.) und hierauf noch einmal mit 4 Kubikz. nach der

bei (I. B. Fig. 2) angegebenen Weise

abwechselnd gekocht, bis leine merkliche Färbung, noch ein Niederschlag nach

Abgießung der heißen Auflösung bei ihrer Erkältung mehr eintrat.

Der Wasserhanf lieferte aber alsdann einen dem Volumen

nach geschäzten kleineren Niederschlag als der Tauhanf

und zeigte also weniger Gehalt an weißem fettwachsartigen

Stoff als lezterer. Umgekehrt lieferte aber der Wasserhanf einen größern alkoholigen bräunlichgelben, harzigen Extract = 3 Gr. als der Tauhanf, der = 2 Gr.

dunkelbraun und in Wasser leicht auflöslich war. Es scheint also der fettwachsartige

Stoff mehr bei gleichzeitiger Einwirkung der Luft und des Wassers, als durch

lezteres allein zu entstehen, jedenfalls aber wahrscheinlich aus den harzigen

extractivenDa nach Extractionsversuchen mit ungeröstetem, der

Farbe nach dem Wasserflachs und dem Wasserhanf sehr ähnlich aussehendem Flachs, ein solcher sehr wenig fettwachsartigen

Stoff, aber desto mehr braunes Fett nebst Harz

enthält, so verwandelt sich wahrscheinlich solches Fett bei der

Wasserröstung in Harz, bei der Tauröstung aber in fettwachsartigen

Stoff. Theilen, da sich diese beim Wasserhanf noch in größerm Verhältniß zeigten,

als beim Tauhanf.

Bei dieser Behandlung mit 10 Kubikz. Alkohol hatten die beiden Hanfe übrigens an

Entfärbung nicht gewonnen, vielmehr sahen sie jezt schmuziger aus und zwar der

Wasserhanf röthlichgrauer und der Tauhanf dunkler aschgrau, auch zogen sie an der

Luft nach mehreren Tagen wieder Feuchtigkeit an, weil sich ihr Extractivstoff jezt

wahrscheinlich mehr an die Oberfläche gezogen hatte. Eine ähnliche, wenigstens

scheinbar nachtheilige Wirkung des Alkohol auf den Entfärbungsproceß zeigte sich

auch bei dem Wasserflachs (I. D.), indem dieses Reagens

auch hier den braunen Farbstoff statt ganz auszuziehen, zum Theil an die Oberfläche

zu bringen schien. Daß aber dieser scheinbare Nachtheil bei einem nachfolgenden

Gebrauch von Aezlauge aufgehoben werde, indem diese alsdann um so sicherer entfärbt,

erweist sich aus den Versuchen mit Tauflachs, der nach (I. A.

c.) zuerst mit Alkohol und dann mit Aezlauge gekocht worden war.

III. Versuche mit verschiedenen bei der

Behandlung von leinenen und wollenen Zeugen vorkommenden

Gegenstaͤnden.

a) Versuche, die Theorie der Bleichung mit Chlor betreffend.

Der gewöhnlich angenommenen Theorie der Bleichung mit Chlor zufolge zersezt das Chlor das Wasser, in welchem der

Bleichgegenstand liegt, in Wasserstoff- und

Sauerstoffgas, verbindet sich mit jenem zu Salzsäure und der Sauerstoff verbindet sich mit den

Farbstoffen des Gegenstandes. Wäre diese Theorie richtig, so müßte eine unmittelbare

Herbeiführung des Sauerstoffs zu den Bleichgegenständen vortheilhaft seyn, und

ich stellte daher auch in zwei Fläschchen mit Tauflachs, wovon das eine 10

Kubikzoll atmosphärische Luft mit 2 Kubikz. Wasser und das andere eben so viel

Sauerstoffgas und Wasser enthielt, vergleichende Versuche an. Die Resultate

waren jedoch zu wenig entscheidend, als daß sie ohne Wiederholung in größerem

Maaßstabe für oder gegen diese Theorie etwas beweisen könnten. Ich habe aber

dieser Theorie deßwegen nie sehr beigestimmt, weil bekanntlich diese Verwandlung

des Chlors durch Wasser in Salzsäure sehr langsam vor sich geht, die Bleichung

eines vegetabilischen Stoffes durch Chlor aber einen sehr raschen Gang befolgt.

Um übrigens noch meine Zuhörer von der Langsamkeit dieser

Chlorverwandlung in Salzsäure durch ein bestimmtes Experiment zu

überzeugen, schloß ich in ein Fläschchen von 5 Kubikzoll Inhalt frisch

bereitetes Chlorgas mit einem Kubikzoll Wasser luftdicht ein und stellte das

Gefäß in die Sonne. Nach zwei Wochen war aber die grünlichgelbe Farbe des Gases

noch darin sichtbar, und verschwand erst vollkommen nach ein paar Monaten.

Alsdann wurde das Fläschchen unter Wasser geöffnet; hiebei trat nun zwar über

die Hälfte des Gefäßinhalts Wasser ein und lezteres färbte alsbald Lakmuspapier

roth, aber das Fläschchen selbst roch noch sehr nach Chlor und das eingetretene

Wasser bleichte solches Papier noch augenbliklich vollkommen; es war also von

den 4–5 Kubikz. Chlorgas nur ein Theil in Salzsäure verwandelt, der

übrige Theil aber von dem eingeschlossenen Wasser absorbirt, jedoch nicht

verändert worden. Nun geht die Bleichung mit Chlor oder mit irgend einer

chlorhaltigen Flüssigkeit sonst immer weit rascher vor sich, als die auf irgend

eine andere Weise bewirkte. Es dürfte daher nicht unwahrscheinlich seyn, daß das

Chlor entweder unmittelbar

den Wasserstoff der Pflanzenfarben an sich

reißt, und dadurch die Bleichung hervorbringt, oder, daß es sich als Chlor oder als Salzsäure mit den Farbstoffen zu

leichten auflöslichen Körpern verbindet, besonders da

man weiß, daß Chlor den Schleim in Citronensäure und das Fett in Chlorwachs

verwandelt, das Stärkmehl sauer macht, und daß salzsaures Gas mit Terpenthinöhl

eine Art Kampher hervorbringt. Nur fragt es sich hier namentlich, was aus dem

gewöhnlich braunen Extract wird, den man bei

Behandlung des ungebleichten Flachses und Hanfes mit Alkohol und Lauge erhält?

In dieser Hinsicht wurden folgende Experimente angestellt.

1) Der dunkelbraune Extract einer Behandlung des

Flachses mit Alkohol und nachherigem Wasser, wurde im Wasser wieder bis auf eine

geringe unlösliche Portion aufgelöst und einem langsam sich entbindenden Strom von

Chlorgas ausgesezt. (Siehe Fig. 3). Nach ein paar

Stunden wurde der Extract hellbraun, dann

gelblichbraun und zulezt hell schwefelgelb. Beim

Abdampfen des herausgenommenen Gemenges von Flüssigem und Festem hörte die

Verflüchtigung von Chlor und Salzsäure bald auf, und auf dem Boden der Schale

erschienen bräunliche pulverartige Theile, während die Flüssigkeit dunkler gelb

wurde. Nach dem Filtriren zeigte der zurükgebliebene

Extrat keine saure Reaction, war nicht ganz in Wasser auflöslich und noch

weniger in Alkohol, hatte auch beim Eintroknen über Wasserdämpfen eine etwas

hellere Farbe angenommen als der ursprüngliche Extract; das Filtrat aber, das beim weitern Abdampfen dunklergelb

geworden und bei stärkerer Erhizung salzsaure Dämpfe ausstieß, auch mit

kohlensaurem Kali stark aufbrauste, hörte bei Wasserzusaz und abermaligem

Abdampfen auf, saure Dämpfe auszustoßen und wurde zulezt schmuzigweiß und im

Wasser, wie in Alkohol sehr wenig auflöslich. Sobald aber Schwefelsäure darauf

gegossen wurde, erschienen wieder saure Dämpfe, die mit ammoniakhaltigem Papier

weißlicht wurden und daher Salzsäure waren. Allen diesen Erscheinungen zufolge

hatte sich also der Extract mit dem Chlor oder der daraus entstandenen Salzsäure

verbunden und dadurch seine dunkle Farbe verloren; und da wenigstens der größere

Theil des Extracts seine Auflöslichkeit im Wasser und Alkohol verloren hatte, so

wurde er wahrscheinlich seiner Bestandtheile nach verändert.

2) Eine Auflösung der Häute von schwarzen Trauben in

Wasser, die dunkelrothbläulich aussah, wurde mit den noch schwarz aussehenden

Häuten einem langsamen Chlorgasstrom bei einer Vorrichtung (siehe Fig. 3)

ausgesezt, wobei das überflüssige Chlorgas in Ammoniak zersezt und ein anderes

zugleich etwa sich bildendes kohlenstoffhaltiges Gas entweder von dem Ammoniak

aufgenommen oder in einem mit Salzwasser angefüllten Meßcylinder aufgefaßt

werden konnte. Nach mehreren Stunden, während welchen das Ammoniak einiges

Chlorgas aufgenommen und statt dessen sein entsprechendes Stikgas in den

Meßcylinder hatte übergehen lassen, wurde die dunkelrothe Auflösung röthlichgelb und selbst ein großer Theil der Häute hatte

eine gelbliche Farbe angenommen.

a) Die röthlichgelbe

Auflösung reagirte während des Abdampfens, so lange sie noch viel

Wasser enthielt, zwar als Dampf nicht saurer; sobald sie aber dichter und

zugleich dunkler rothgelb, zulezt bis ins Schwarzbraune geworden war, fing sie

an Salzsäure zu entwikeln und zeigte diese ebenfalls

bei Aufguß von concentrirter Schwefelsäure durch weiße Dämpfe an, als ein

Stöpsel mit Ammoniak darüber gehalten wurde. Als nun zu einer Portion der

dunkelbraunen Flüssigkeit Ammoniak gegossen wurde, so gab sie zwar wieder weißlichte Dämpfe

(Salmiakdämpfe), aber die frühere dunkelrothe Farbe kehrte nicht wieder,

vielmehr wurde die Mischung nur hellbraun.

b) Bei den mehr oder weniger gelblich gewordenen Häuten war weder bei dem Eintroknen, noch bei Zuguß

von Schwefelsäure viel Salzsäuregehalt wahrzunehmen; als aber Ammoniak oder

Pottasche mit ihnen gemischt wurde, so nahmen sie alsbald ihre ursprünglich röthlichschwarze Farbe wieder an. Der Farbstoff war bei ihnen also nicht, wie bei dem durch

Wasser erhaltenen Auszug durch das Chlor vertilgt.

c) Ein kohlehaltiges Gas, als z.B. Kohlensäure oder

Kohlenwasserstoffgas, konnte weder in dem Ammoniakgefäß, noch in dem Meßcylinder

neben dem Stikgas aufgefunden werden.

Was daher der erste Versuch mit dem in dem Flachs vorkommenden braunen Farbstoff schon gelehrt hatte, daß nämlich sich

dieser jedenfalls mit dem Chlorgas (als Salzsäure) in

eine innige Verbindung sezt und durch diese Verbindung für das Auge mehr oder weniger

verschwindet, das zeigte auch hier der zweite Versuch, welcher mit einem

ausgezeichneten andern Farbstoff angestellt worden ist.

Ist aber diese Folgerung aus den angestellten Versuchen richtig, so ist weder die

(um mich kurz auszudrüken) Sauerstofftheorie (der Chlorwirkung durch den

Sauerstoff des Wassers auf die Farbstoffe), noch die Wasserstofftheorie, nach

der das Chlor den Wasserstoff der leztern an sich risse und sie dadurch

zerstörte, anzunehmen, sondern eher die Theorie einer unmittelbaren Verbindung

Eine solche unmittelbare Verbindung des Chlors mit einem Bleichgegenstand

will auch R. Kane durch Versuche gefunden

haben. (Siehe Buchner's Repert. d. Pharm. XIX. S. 108.)

mit dem Ganzen, oder vielleicht auch zum Theil veränderten Farbstoffe; und da diese

salzsaure Verbindung in Wasser nicht sehr löslich ist, so folgt daraus, daß

dieses nicht hinreicht, die Wirkungen dieser Verbindung, die dem

Bleichgegenstand bei längerem Aufenthalt schädlich seyn müssen, aufzuheben, und

daß zu ihrer Herausschaffung kräftigere Mittel, wie namentlich starke Lauge,

angewandt werden müssen.

b) Vergleichende Versuche mit verduͤnnter Schwefel- und

Salzsaͤure.

Um die erdigen Salze, besonders die Kalksalze aus der Leinwand bei der Bleichung

abzutrennen, hat man neuerdings Salzsäure

vorgeschlagen, statt

verdünnter Schwefelsäure, weil der salzsaure Kalk ungleich löslicher in Wasser

ist, als der Gyps, der bei solchem sauren Bad entstehen kann. Es fragt sich

aber, ob die Salzsäure die Leinwand nicht mehr als

die SchwefelsäureH. Kurrer (S. 26 und 156) empfiehlt zu 1000

Th. Wasser 10–12 Th. Schwefelsäure von 71° B. (die 65

Proc. reine Säure enthält) zu sezen. Die Stärke seiner Säure ist also =

1°,7 B. angreift und sie vielleicht nicht bei einem niederen Grad ihrer Stärke

weniger schädliche Folgen hat? – Die in der Hinsicht angestellten

Versuche mit schlesischer Leinwand waren folgende: je 5–6 Quadratzoll

davon wurden in 5 Kubikzoll sehr verdünnter Schwefelsäure und eben so von

Salzsäure zwei Tage lang eingetaucht erhalten. Die mit Beck's Säurearäometer gemessene Stärke der

Säure war bei

Nr. 1 = 1°

( = 10° des Essigaräometers.)

Nr. 2 = 1,5°

( =

15°

– )

Nr. 3 = 3,0°

( =

30°

– )

Die Leinwandstüke wurden vor dem sauren Bad mit heißem

Wasser ausgewaschen und eben so wiederum nach

demselben, so daß sich bei Auflegung von Lakmuspapier kaum noch eine Spur von

Säure bei ihm gezeigt hatte. Nach ihrer Troknung ergab sich bei der Prüfung des

Einflusses der angewandten Säuren Folgendes: das Bad von Nr. 1, sowohl das

salzsaure als das schwefelsaure, hatte die Faser nicht angegriffen, aber das von

Nr. 2 jedoch nur das salzsaure und kaum das schwefelsaure; stärker und

sichtlicher hingegen Nr. 3 von beiden Arten Säure. Aus diesen Versuchen folgt

also, daß zwar ein salzsaures Bad bei einem höhern

Grad der Stärke als 1° B. die Faser mehr

angreift, als ein schwefelsaures derselben Stärke, bei jenem Grad (1° B.) hingegen, und um so

weniger bei niedrigerem (nach dem Essigaräometer) der Faser nicht schädlich ist.

c) Untersuchung geschwefelter

Tuͤcher.

Nach Grotthuß (siehe Berzel. Lehrb. der Chem. I. S. 470) verbindet sich bei dem Schwefeln der Tücher die schwefliche Säure mit den

Farbstoffen zu weißlichter Materie; nach Andern aber bedekt nur der Schwefel die

Oberfläche der Tücher und diese Bleichweise ist jedenfalls so wenig dauerhaft,

daß wohl eine solidere zu wünschen wäre. Um darüber in beiderlei Hinsicht durch

eigene Versuche belehrt zu werden, kochte ich 1) ein Stük geschwefelten Flanells

mit Alkohol (25° B.); der geringe Rükstand des Auszugs = 1 Gr. roch aber

bei dem Verbrennen nicht schweflichsauer, und es war demnach kein Schwefel vom

Alkohol aufgelöst worden. 2) Ein anderes Stük von solchem Flanell, das mit Aezlauge kalt behandelt worden war, lieferte a) beim Ausdrüken eine trübe Lösung, die

eingetroknet mit Schwefelsäure zwar einen weißlichten Niederschlag, aber keinen

Geruch nach schweflicher Säure, noch nach Schwefelwasserstoff gab, und b) eine helle Lösung, die beim Aufgießen von

Schwefelsäure einen dem Schwefelwasserstoff ähnlichen widrigen Geruch erregte,

so daß die Aezlauge wenigstens keine schwefliche Säure aufgenommen zu haben

scheint. 3) Ein drittes größeres Stük desselben geschwefelten Flanells, gegen 10

Quadratzoll groß, wurde in einer Retorte mit reinem

Wasser (gegen 8 Kubikz) mehrere Stunden lang gekocht und die Vorlage

immer kalt erhalten; das übergegangene Wasser färbte nun Lakmuspapier roth und

roch auch nach Schwefelwasserstoffgas, während das zurükgebliebene Wasser der

Retorte keine Reaction zeigte; schwefliche Säure war also wohl schwerlich in dem

geschwefelten Flanell, sondern entweder Schwefelwasserstoffsäure oder Schwefel, der

das kochende Wasser zersezt und jene Säure erst gebildet hatte.

Diesen Versuchen zufolge scheint mir daher bei der Schwefelung der wollenen Zeuge

nicht sowohl eine Verbindung mit schweflicher Säure (wenigstens nicht als eine

bleibende Verbindung), sondern eher eine Bedekung mit

Schwefel Statt zu finden, der sich durch Zersezung der innern oder

äußern Feuchtigkeit mehr oder weniger in Schwefelwasserstoff verwandelt und

durch diesen die bekannte Schwärzung benachbarter Silberstoffe hervorbringt.

– Was aber die versuchte Herausschaffung des braunen Farbstoffs des

Flanells durch Alkohol oder kalte Aezlauge betrifft, so führte sie durchaus

nicht zum Ziel, da die auf diese Art behandelten Stüke insgesammt nach dem

Troknen schmuziger aussahen, als so lange sie der Schwefel noch bedekt

hatte.

d) Untersuchung der Weizenstarke in Vergleichung mit

Kartoffelstaͤrke.

Die Stärke des Weizenmehls

wird bekanntlich bei dem Stärken der Zeuge der des Kartoffelmehls vorgezogen, weil sie bei feuchter Luft nach ihrer

Anwendung mehr Haltbarkeit zeigt als leztere, und die Weber schreiben ihr daher,

im Gegensaz zu der Kartoffelstärke, mehr Leim zu. Es ist also nicht bloß

wichtig, ein sicheres Unterscheidungszeichen dieser

beiden Stärkearten zu haben, sondern es fragt sich auch, ob die Weizenstärke

wirklich einen gewissen leimartigen Stoff enthalte,

der sie bei ihrem Gebrauch gegen Erweichung der Zeuge durch die Feuchtigkeit der

Luft schüzt.

1) Zur Unterscheidung der Kartoffelstärke von der Weizenstärke hat nun vor

einigen Jahren Marozeau (Erdmann's Journ. der techn. Chemie XVI. H. 2)

angegeben, daß man 1 Quentchen der Stärke mit 1/2 Kubikz. concentrirter

Schwefelsäure mischen und dann noch 1/4 Kubikz. Wasser darauf gießen soll und

daß man alsdann bei der Kartoffelstärke einen ameisensäureähnlichen Geruch empfinden werde, während

er bei der Weizenstärke ausbleibe. Dieses Kennzeichen ist nach den von mir

angestellten mehrfachen ProbenHiebei zeigte sich die Mischung der Kartoffelstärke als durchscheinend

wasserhell, die der Weizenstärke aber als weißliche trübe. richtig; nur ist der bei der Kartoffelstärke eintretende Geruch nicht

sowohl ein ameisenartiger, sondern vielmehr ein faulichter Geruch, der

vielleicht von dem Fuselöhl der Kartoffeln herrühren konnte, und wenn Marozeau behauptet, daß man mit diesem Mittel selbst

noch 1/50 Kartoffelstärke, die mit Weizenstärke gemengt wäre, darin erkennen

könnte, so dürfte hier einige Uebertreibung Statt finden. Uebrigens ist der

Stoff, welcher der Kartoffelstärke diesen Geruch ertheilt, von der Art, daß man

ihn bei einer Destillation von verdünnter Salzsäure mit solcher Stärke in der

Vorlage erhält, und daß das erhaltene Destillat nicht sobald seinen Geruch

verliert.

2) Um zu finden, ob die Weizenstärke wirklich einen

gewissen leimartigen Stoff enthalte, kochte ich 1/2

Loth davon mit Alkohol von 0,85 spec. Gewicht über eine Stunde lang und

filtrirte das Gekochte noch siedend heiß; die filtrirte Flüssigkeit sah schmuzig gelblich aus und ließ bei dem Abdestilliren

einen honiggelben klebrigen Stoff zurük, der bei dem Verbrennen in einer

Glasröhre Curkumapapier durch seinen Rauch bräunte, wie der Pflanzenleim des

Klebers. Kartoffelstärke hingegen, die auf gleiche

Weise mit Alkohol gekocht ward, lieferte kein gelbliches

Filtrat, sondern nur ein weißlichtrübes, das, ohne beim Verbrennen

Curcuma zu bräunen, nur durch eine geringe Menge aufgelöster Stärke seine Farbe

erhalten hatte. Die bessere Beschaffenheit der Weizenstärke kömmt also

wahrscheinlich von dem Pflanzenleim her, als einem Klebertheil, welcher bei dem

Abschlämmen des Weizenmehls mit kaltem Wasser sich nicht ganz vollkommen

abtrennt.

Anhang:betreffend den Gebrauch des Gasometers (Fig. 5) bei

Pruͤfungen von fluͤssigen Chlorverbindungen

und aufgeloͤster Pottasche.

In Buchner's Repertorium XLV.

H. 2 (alte Folge) findet sich zwar eine Beschreibung meines pneumatischen

Chlorometers und Anleitungen zu seinem Gebrauch bei Prüfungen von Chlorkalk, von Säuren (als Acidometer),

von Salzen, die Kohlensäure enthalten (als Antracometer) etc. – Es ist aber

weder hier, noch in andern Journalen, wo dieses Instrument erklärt wird, das

Verfahren angegeben, nach welchem 1) ein bereits in Wasser aufgelöster Chlorkalk,

oder bloßes Chlorwasser, mit einem Wort: eine liquide

Chlorverbindung – 2) unter den kohlensauren Salzen, namentlich das

basisch kohlensaure Natron (Soda), sey es im festen oder aufgelösten liquiden

Zustand gegeben, geprüft werden kann. Nun kommt es aber nicht selten vor, daß man

wissen will, wie stark ein bereits gebrauchtes Chlorwasser noch ist, um zur

Bleichung eines weitern Gegenstandes gebraucht werden zu können, und eben so, wie

stark eine schon angewandte Lauge ist, um etwa noch zu weiteren Zweken zu dienen.

Ich will daher für diese beiden Fälle angeben, wie man dabei den Gasometer

gebrauchen kann:

1) Pruͤfungsart bei einer

liquiden Chlorverbindung.

Wenn eine in Wasser aufgelöste Chlorverbindung, wie z.B. flüssiger Chlorkalk in

der tubulirten Flasche des Gasometers (Fig. 5

B.) mit aufgelöstem, also gleichfalls flüssigem

phosphorsaurem Ammoniak zusammen käme, so würde die Zersezung des Ammoniaks

durch das Chlor so schnell vor sich gehen, daß dabei während des nach offenen

Zustandes der Flasche leicht von dem entwikelten Stikgas verloren gehen kann. Um

daher einen solchen Verlust zu vermeiden, muß das phosphorsaure Ammoniak in fester Gestalt als grobes Pulver auf die

flüssige Chlorverbindung der Flasche geschüttet und diese hierauf schnell

geschlossen werden. Bei 1 Kubikz. eines auch starken in Wasser aufgelösten

Chlorkalks (30 Gr. bei etwa 20 Proc. Chlorgehalts) sind 10 Gr. von

phosphorsaurem Ammoniak mehr als hinreichend, da eine solche Auflösung 6 Gr.

Chlor enthält und 6 Gr. Chlor 9 Gr. phosphorsaures Ammoniak fordern. Gesezt also

z.B., man habe in die Prüfungsflasche 4 Kubikz. Chlorkalkwasser gebracht, 40 Gr.

von dem pulverisirten SalzeZur sichern und schnellen Einbringung kann, man das Salz in Filtrirpapier

einpaken. eingeschüttet und nach gehöriger Erwärmung und darauf geschehener

Abkühlung bei 12–15° R. 6,4 Kubikz. Stikgas erhalten, so

enthielten die 4 Kubikz. Flüssigkeit 6,4/0,4 Gr. Chlor. Nun gehen beinahe 26

rhein. Kubikz. auf einen würtembergischen Schoppen und 104 Kubikz. auf ein Maaß,

man kann daher aus jenem gefundenen Verhältniß von 4 Gr. Chlor in 1 Kubikz.

Chlorwasser leicht finden, wie viel Loth oder Pfund Chlor in einer großen Masse von

gegebenem Chlorkalkwasser vorhanden seyn muß. Weiß man, wie viel Chlorkalk zu

einem andern Chlorkalkwasser gebraucht worden ist, und wie viel Chlor der hiezu

gebrauchte Chlorkalk enthielt, so läßt sich die Stärke (der Chlorgehalt) beider

Chlorkalkwasser mit einander vergleichen.

2) Pruͤfungsart von

Pottasche.

Nach Berand

Nach Berz. enthalten 100 Gr. dieses Salzes

31,82 Gr. Kohlensäure. enthalten 100 Gr. des halbkohlensauren Kali's (reiner Pottasche) 29,79

Gr. Kohlensäure = 55,2 rhein. Kubikz.; aus 10 Gr. dieses Salzes entwikelt sich

daher bei Einwirkung einer stärkeren Säure 5,5 Kubikz. Kohlensäure, die zur

Verhütung ihrer Einsaugung eine gesättigte Auflösung von Bittersalz fordert.

a) Ist nun die Pottasche

(rein oder unrein) in fester Gestalt zu prüfen, so

bringt man eine Mischung von 4 Vol. Wasser mit 1 Vol. concentrirter Salzsäure

zusammen und gießt davon 1 rhn. Kubikzoll in die Entwiklungsflasche des

Gasometers (was hinreicht, um damit aus mehr als 100 Gr. reiner PottascheDenn 100 Gr. reine Pottasche fordern nur 58 Gr. concentr. Salzsäure, und

1/5 jener Mischung enthält 80 Gr. concentr. Salzsäure; man kann demnach

in dieselbe Salzsäure wenigstens 100 Gr. Pottasche nach einander

werfen. alle Kohlensäure auszutreiben); dann wirft man 10 Gr. oder mehr von der

zu prüfenden Pottasche, in etwas Filtrirpapier eingepakt, in die saure

Flüssigkeit, schließt sogleich die Flasche, erwärmt diese, und sieht, wenn keine

Gasblasen mehr erscheinen, nach eingetretener Abkühlung auf die Grade des

Gasometers. Haben z.B. 10 Gr. eines solchen Salzes 4 Kubikz. kohlensaures Gas

entwikelt, so enthielt es nach der Proportion: 5,5 Kubikz. Kohlensäure: 10 Gr.

reine Pottasche = 4 Kubikzoll Gas : X = 7,25 Gr.

reine Pottasche, und das Uebrige bestand aus andern Salzen.

b) Ist aber die Pottasche

in Wasser aufgelöst und in diesem Zustand zu prüfen,

so muß zur Austreibung ihrer Kohlensäure eine feste

Säure gewonnen werben, damit jene sich nicht zu schnell entwikele und

etwas von ihr verloren gehe. Zu diesem Zwek läßt sich Weinsteinsäure, Kleesäure,

Boraxsäure etc. anwenden. Um nun bei 100 Gr. von reiner Pottasche alle

Kohlensäure auszutreiben, braucht man von der Weinsteinsäure 141 Gr., von der

Kleesäure 250 Gr., von der Boraxsäure 130 Gr., u.s.f., und 1 rhein. Kubikz.

einer gesättigten Auflösung von einer durch Wiederkrystallisiren gereinigter

(nicht chemisch reiner) Pottasche enthält bei einem Gewicht von 333,3 Gr. von

dieser PottascheDa eine solche gereinigte Pottasche nicht lauter chemisch reine Pottasche

ist, so enthält ein Kubikzoll von jener noch weniger als 83,3 Gr. reine

Pottasche. 83,3 Gr., so daß ein rhein. Kubikzoll dieser Flüssigkeit gegen 100 Gr.

Weinsteinsäure fordern würde. Da aber eine unreine Pottasche-Auflösung

bei gleichem spec. Gewicht, das bei jener 1,153 ist, 1/3 – 1/2 reine

Pottasche enthalten mag, so kann man nach Eingießung von 1 rhein. Kubikz. unreiner Pottaschenlösung in die Entwiklungsflasche,

wenn sie gesättigt ist, mit 40 bis 50 Gr. Weinsteinsäure ausreichen, nach

Eingießung von 1/2 Kubikz. aber und Verdünnung mit 1/2 Kubikz. Wasser, mit

20–25 Gr., die man in Filtrirpapier gepakt, hineinwirft; ja, in vielen

Fällen genügen schon 10–15 Gr., um 1/2 Kubikz. einer solchen Auflösung zu

zersezen. Zur Versicherung jedoch, daß alles zersezt sey, ist es übrigens gut,

nach geschehener Beobachtung der Grade an dem Meßcylinder die restirende

Flüssigkeit zu untersuchen, ob sie Lakmuspapier noch bläut oder röthet, da in

jenem Fall eine größere Menge von Säure zu derselben Menge von

Pottascheflüssigkeit eingetragen werden müßte. Wenn aber bei solchem Papier

Röthung eingetreten ist, so ist Wiederholung des Versuchs mit mehr

Weinsteinsäure überflüssig und man hat, um aus den beobachteten Kubikzollen von

Kohlensäure die Gewichtsmenge von reiner Pottasche in der geprüften

Pottaschelösung zu berechnen, nur die obige Proportion: (siehe a.) 5,5 Kubikz. verhalten sich zu 10 Gr. reiner

Pottasche, wie die beobachtete Kohlensäuremenge zu der gesuchten reinen

Pottasche in der unreinen, anzuwenden.

Erklaͤrung der

Apparate.

Fig. 1. Einfaches Digerir- (oder auch Koch-) Gestell mit seinem Kuͤhltrichter.

A Sturzscheibe, als Boden für die Phiole B, angelöthet an die

a, a', a'' drei Drahtstangen, an welche unten

gleichfalls angelöthet ist ein

A' Sturzboden für die Lampe L.

B Phiole oder Glaskolben, der auf einem eisernen Reif

b ruht, oder auch in einem Kreisausschnitt von A' sizen kann.

C Blechtrichter, in welchem ein zinnernes Schlangenrohr

zur Abkühlung der Dämpfe eingelöthet ist. Er läuft in den drei Stangen vermittelst

seiner drei Oehrchen c, c' und c''.

Bei Erhizung des Alkohols, der Lauge etc. mit dem Flachs in B fallen die Dämpfe vom Schlangenrohr S des

mit kaltem Wasser gefüllten Trichters wieder zurük und man hat nur jenes von Zeit zu

Zeit (durch einen Heber, oder einen Hahn H) abzulassen,

und es mit kaltem zu ersezen.

Fig. 2. Abwechselnder Digerir- (oder Koch-) Apparat ohne Kühltrichter.

A Retortengestell mit seinen

a, a', a'' drei durch Schrauben (oder durchbohrte Korke)

beweglichen Stangen.

B, C Glaskolben, die durch ein doppeltwinkliches

Glasrohr b mit einander luftdicht in Verbindung stehen,

so daß die heißen Dämpfe des einen Kolbens in den anderen übergehen.

R Ein Metallring mit seinen Füßen r, r' und r'' , als Stellvertreter der Ringe

und Stangen eines Retortengestells. (In Ermanglung des leztern wird das Glasrohr an

irgend eine Stange festgebunden.) Sobald die meisten Dämpfe vom Kolben B z.B. in den Kolben C

übergegangen sind, wird die Lampe L von B hinweg unter C

gestellt.

Fig. 3. Apparat zur Untersuchung der Chlorwirkungen auf

Farbstoffe.

A Träger mit seiner Stange, Ring und Schraube a.

B Glaskolben, der Salzsäure mit Braunstein enthält,

durch b verbunden mit

C tubulirte Flasche, die den zu entfärbenden Körper

enthält, durch c verbunden mit

D tubulirte Flasche mit Ammoniakwasser, so daß das

überschüssige Chlor hier zersezt wird und statt seiner Stikstoff nebst dem Gas, das

etwa in C aus dem Farbstoff entsteht, übergeht durch d in die

E Schüssel, wo es aufgenommen wird von einem

G graduirten Glascylinder, der mit dem Salzwasser der

Schüssel gefüllt ist.

F Einfache Flasche mit Kalkmilch, die man an die Stelle

von D und E sezen kann, wenn

man bloß Chlor nach C auf eine Art leiten will, bei

welcher das überschüssige Gas absorbirt wird.

Das Salzwasser der Schüssel E und des Cylinders G ist am besten Bittersalzlösung; um nun zu finden, ob

der Cylinder G einen Kohlenwasserstoff erhalten hat, so

wird er mit einer Glasscheibe bedekt umgekehrt und im Augenblik des Wegschiebens von

dieser eine brennende Kerze in ihr eingetaucht. Sollte in C Kohlensäure entstanden seyn, so zeigt sie sich theils im Ammoniak von

D (durch Aufbrausen mit einer Säure), theils in G (durch Absorption beim Einbringen von Aezkali unter

der Sperrflüssigkeit).

Fig. 4. Einrichtung zur Untersuchung der Wirkung von bloßem mit der

Atmosphäre in Verbindung stehendem Wasser auf einen Bleichgegenstand.

A Tubulirte Flasche, durch welche einerseits eine

Glasröhre a bis gegen ihren Boden hin luftdicht geht und

von der andrerseits eine

gekrümmte Glasröhre b entweder in eine Schüssel (Fig. 3

E) unter einen Cylinder G,

oder in einen Gasometer (Fig. 5) läuft.

Entstehen bei der gleichzeitigen Einwirkung des Wassers und der Atmosphäre (durch die

Röhre a) Gase, so gehen sie entweder für sich in den

Gasrecipienten über, oder sie lassen sich aus dem Wasser durch Erwärmung von A oder durch Salzsäure, die durch die Röhre a eingegossen wird, austreiben und alsdann (wie bei dem

Apparat von Fig.

3) untersuchen.

Fig. 5. Gasometer zu Chlorkalk- und zu

Pottascheprüfungen.

A Glascylinder mit Fuß zur Aufnahme des

C Meßcylinders, in welchen die von dem

B Glaskolben luftdicht ausgehende Glasröhre b bis nach Oben übergeht,

R Ring von Eisenblech, der den Glaskolben hält. An der

Stelle des lezten einfachen Kolbens dient als bequemer ein tubulirter Kolben mit

oder Hahn, ähnlich den Flaschen von Fig. 3

C u. D, jedoch muß er wegen

der Erhizung durch die Lampe L unten kugelförmig

seyn.

Der Gebrauch dieses Gasometers sowohl zu Chlorkalk- als zu Pottascheprüfungen

ist ausführlich beschrieben in Buchner's Repert. (alte Folge) XLV. H. 2.

Tafeln