| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Erzeugung von Dampf, zum Verbrennen des Rauches und zum Heizen von Zimmern, worauf sich Richard Prosser, Civilingenieur in Birmingham, am 19. Februar 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. III., S. 9 |

| Download: | XML |

III.

Verbesserungen an den Apparaten zur Erzeugung von

Dampf, zum Verbrennen des Rauches und zum Heizen von Zimmern, worauf sich Richard Prosser, Civilingenieur in

Birmingham, am 19. Februar 1839 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Jan. 1840, S.

271.

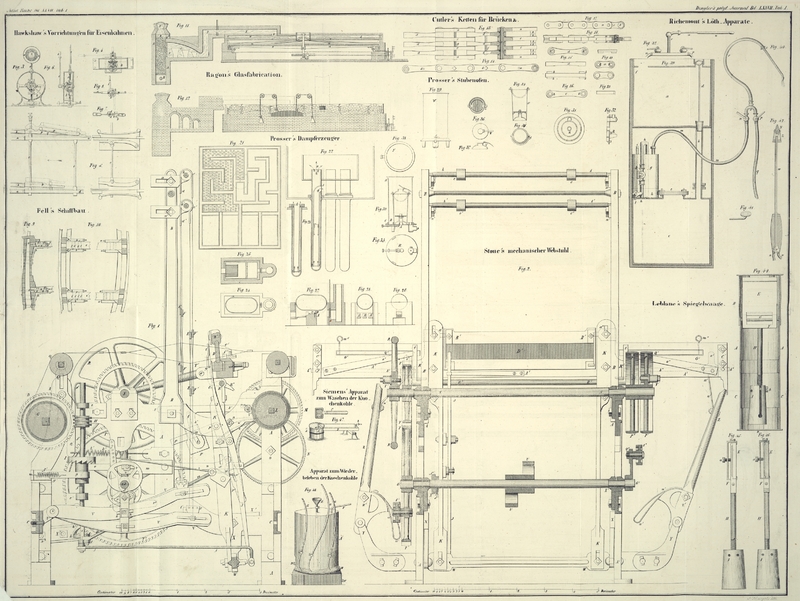

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Prosser's Dampfkessel.

Meine Verbesserungen an den zur Dampferzeugung bestimmten Apparaten beruhen auf der

Anwendung stehender Röhren an dem Boden gewöhnlicher Dampfkessel. Fig. 21 ist ein Grundriß,

eines für ein Dampfschiff bestimmten Kesselpaares, woran man den einen dieser Kessel

mit meinen Röhren ausgestattet sieht, während der andere auf die gewöhnliche Weise

gebaut ist. In Fig.

22 sieht man drei dieser über den Boden des Kessels emporsteigenden

Röhren, und zwar zwei in einem Aufrisse, die dritte dagegen in einem

Durchschnitte.

Aus dem in Fig.

23 gegebenen Längendurchschnitte erhellt, daß die Röhre, deren äußere

Oberfläche der Hize des Feuers ausgesezt ist, eine zweite Röhre von ungefähr halb so

großem Flächenraume enthält. Beide Röhren sind cylindrisch; die innere, welche an

beiden Enden offen ist, ist oben gebogen, und sezt mit dieser Biegung durch die

äußere Röhre, an der zu diesem Behufe an der einen Seite eine Oeffnung angebracht

ist. Die gebogene Röhre bildet den Canal, in dem das Wasser in der durch Pfeile

angedeuteten Richtung von dem Boden des Kessels her an den Boden der äußeren Röhre

gelangt, um sodann in dem zwischen den beiden Röhren bestehenden ringförmigen Raume

emporzusteigen und als Wasser und Dampf bei dem Scheitel der Röhre auszutreten. Alle

in dem Wasser schwebenden Unreinigkeiten steigen in der Röhre empor, fallen über

deren Seitenwände in den über dem Kesselboden befindlichen Behälter, und verbleiben

daselbst, bis sie durch das sogenannte Ausblasen weggeschafft werden. Die Folge

hievon ist, daß auf dem Kesselboden keine Ansammlungen dieser Unreinigkeiten und

mithin auch keine Incrustationen entstehen, indem die in der äußeren Röhre

stattfindende Strömung des Wassers und Dampfes Kraft genug zur Ausstoßung aller in

dem Wasser schwebenden Uneinigkeiten besizt.

Der Vorschlag, Röhren an den Kesseln anzubringen, ward schon mehrfach gemacht. Graf

Rumford namentlich gab einen nach diesem Principe

gebauten Kessel an, den man in der ersten Ausgabe von Tredgold's Werk über die Dampfmaschine auf S. 135 beschrieben findet. Perkins empfahl gleichfalls die Anwendung von Röhren, und

zwar nach der in Fig. 23 angedeuteten Methode. Man sieht hier die Röhre an dem Boden des

Kessels angebracht, und zwar an ihrem unteren Ende geschlossen, an dem oberen

dagegen offen. In dieser Röhre befindet sich eine zweite, welche an beiden Enden

offen ist. Das Feuer wirkt auf die äußere Oberfläche der äußeren Röhre und sezt

dadurch das Wasser in der durch Pfeile angedeuteten Richtung in Bewegung. Wenn

jedoch eine derlei Röhre einer intensiven Hize ausgesezt wird, so treten Wasser und

Dampf bei der Mündung der Röhre A mit solcher Heftigkeit

aus, daß das Wasser nicht in die innere Röhre eintreten kann. Da das Wasser demnach

ausgetrieben oder in Dampf verwandelt wird, so kommt die Röhre durch die Einwirkung

des Feuers zum Rothglühen, wodurch sie Schaden leidet und frühzeitig zu Grunde

gerichtet wird. Ich schüze meine Röhren gegen dieses Uebel, indem ich den

Wasserzufluß zu denselben auf die aus Fig. 22 ersichtliche

Weise sicher stelle. Wie man sieht, tritt das Wasser bei A in die innere Röhre ein, indem daselbst zur Aufnahme des Endes der

inneren Röhre ein Loch in der äußeren Röhre angebracht ist. Nachdem das Wasser in

der inneren Röhre hinab, und an ihrem unteren offenen Ende ausgeflossen ist, steigt

es in dem zwischen den beiden Röhren befindlichen concentrischen Raume empor, wobei

es zum Theil in Dampf verwandelt wird, so daß es als ein Gemisch aus Wasser und

Dampf bei der Mündung der äußeren Röhre B austritt.

Ich nehme keineswegs die Anwendung von Röhren bei dem Baue der Dampfkessel im

Allgemeinen als meine Erfindung in Anspruch, sondern ich beschränke meine Ansprüche

auf die hier beschriebene Art von Röhren. Die Röhren bleiben hiebei vor Zerstörung

geschüzt, so lange sich die Mündung A der inneren Röhre

unter Wasser befindet; denn wie rasch auch das Wasser mit Dampf gemischt bei der

Röhre B austreten mag, so wird das Wasser doch bei der

Oeffnung A, die sich so nahe am Boden des Kessels, als

man es für zwekmäßig hält, befinden kann, mit einer entsprechenden Geschwindigkeit

einströmen.

Meine auf die Verzehrung des Rauches bezüglichen Erfindungen sind aus Fig. 24 bis 28 zu ersehen.

Fig. 24

ist nämlich ein Grundriß eines zur Erzeugung von Dampf bestimmten Kessels. Fig. 25 ist

ein Durchschnitt; Fig. 26 ein Fronteaufriß; Fig. 27 ein

Längendurchschnitt, und

Fig. 28

ein vom Rüken her genommener Aufriß. A, A, A sind die

Feuerzüge oder die Oeffnungen, durch welche die Producte der Verbrennung dem

Schornsteine zuströmen. Man wird bemerken, daß ich den Steg nicht an der

gewöhnlichen, in Fig. 27 durch Punktirte Linien angedeuteten Stelle anbringe, sondern in

einiger Entfernung von dem Ende der Roststangen und hart am Boden des Kessels. Die

bei der Verbrennung sich entwikelnden Gase werden durch den Steg B verhindert, längs des Bodens des Kessels hinzuziehen;

sie müssen sich vielmehr, wie durch Pfeile angedeutet ist, unter dem Stege

wegbegeben, um dann durch die Feuerzüge oder Oeffnungen A in den Schornstein zu gelangen. Der zwischen dem Ende der Roststangen

und dem Stege B befindliche Raum besteht aus feuerfesten

Baksteinen, und bildet eine Schrägfläche, auf der die rothglühende Kohle beim

Schüren entweder absichtlich oder zufällig fortgestoßen wird. Da die Baksteine

hiebei in solchem Grade erhizt werden, daß sie die mit ihnen in Berührung kommenden

brennbaren Gase entzünden oder verbrennen, so wird die hiemit beschriebene

Einrichtung wesentlich zur Verzehrung oder Verbrennung des Rauches beitragen.

Meine Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Heizen von Zimmern betreffen einen

eigenen Ofen, dem ich zum Unterschiede von anderen Oefen den Namen Chunk Patent Stove beilege. Dieser Ofen besteht im

Wesentlichen aus drei Theilen: aus der Basis oder Unterlage, aus dem tragbaren

Feuerbehälter, und aus dem Mantel oder Gehäuse. Man sieht ihn in Fig. 29 in einem Aufrisse

von Außen gesehen, und in Fig. 30 in einem durch

dessen Länge geführten Durchschnitt. Als Basis dient eine auf drei Füßen stehende,

kreisrunde, gußeiserne Platte R, auf deren oberen Seite drei concentrische Ringe

angebracht sind, und welche man in Fig. 31, 32 und 33 von verschiedenen

Seiten abgebildet sieht. In der Mitte dieser Platte befindet sich eine Oeffnung,

welche zum Behufe der Regulirung des Zuflusses der äußeren atmosphärischen Luft mit

einem Ventile, und zur Ableitung der bei der Verbrennung sich entwikelnden Gase mit

einer Röhre oder einem Zuge ausgestattet ist. Der tragbare Feuerbehälter, welchen

man in Fig.

34, 35 und 36 sieht, besteht aus einem kegelförmigen Gehäuse x aus Eisenblech, welches man mit einem Dekel versehen kann oder auch

nicht. Ungefähr auf dem sechsten Theil der Höhe dieses Gehäuses ruht auf drei

Leisten, die beiläufig einen halben Zoll weit an der inneren Wand desselben

hervorragen, ein eiserner Rost z, unter dem sich der zur

Aufnahme der Asche bestimmte Raum befindet. In der Mitte dieser Aschengrube ist eine

Röhre oder ein Rauchfang angebracht, und dieser ist an seinem oberen Ende mit einem

Dekel versehen, der das Hineinfallen von Asche hindert, dagegen aber allerwärts durchbohrt ist,

damit die äußere atmosphärische Luft mit dem Brennstoffe in Berührung kommen kann.

Von der Mitte des Dekels läuft ein kurzes Röhrenstük aus, welches gleichsam eine

Fortsezung des Rauchfanges bildet. Gedekt ist dieses Röhrenstük, wie Fig. 37 und 38 zeigen,

durch ein Ventil V, welches sich vermöge seiner eigenen

Schwere schließt, und mit einem Hebel W durch einen

gegen den Mantel des Ofens ausgeübten Druk geöffnet werden kann, wenn man sich des

Ofens zu bedienen beabsichtigt. Der Mantel besteht aus einem Cylinder aus

Eisenblech, der oben gut schließt, am Grunde dagegen auf den zwischen den beiden

äußeren Ringen der Bodenplatte befindlichen Raum gesezt ist.

Wenn man sich meines verbesserten Ofens zu bedienen beabsichtigt, hat man die Röhre,

in der die bei der Verbrennung sich entwikelnden Gase entweichen, in einen

gewöhnlichen Rauchfang zu leiten, oder auf irgend andere sachdienliche Weise mit der

atmosphärischen Luft in Communication zu sezen, um einen hinreichenden Luftzug durch

den Ofen zu erzeugen. Ferner soll man zwischen die auf der oberen Fläche der

Bodenplatte befindlichen Ringe so viel Sand streuen, daß weder Rauch noch Dunst

entweichen kann. Nachdem diese Vorkehrungen getroffen worden, soll man Brennmaterial

in den Feuerbehälter geben, diesen auf die in der Bodenplatte befindliche Oeffnung

sezen, und endlich den Mantel darüber stürzen.

Es erhellt hienach, daß, wenn man mit meinem Ofen heizt, die äußere zur Unterhaltung

der Verbrennung dienende Luft bei der in der Bodenplatte befindlichen Oeffnung A eintritt, durch die von dieser auslaufenden Röhre in

das Aschenloch, und aus diesem durch das auf dem Roste ruhende Brennmaterial

emporsteigt. Die bei der Verbrennung sich entwikelnden Gase steigen in der an dem

Dekel des Feuerbehälters befindlichen Röhre empor, und sodann zwischen der äußeren

Wand des Feuerbehälters und der inneren Wand des Mantels in die mit der äußeren Luft

communicirende Röhre D herab. Wäre keine solche Röhre

vorhanden, so könnten die Gase auch auf mechanische Weise ausgesogen und an irgend

einer geeigneten Stelle in die Luft entleert werden.

In Fig. 30, wo

mein Ofen zum Dienste bereit abgebildet ist, sieht man, daß das in dem Dekel des

Feuerbehälters befindliche Ventil zum Behufe der Unterhaltung des Feuers dadurch

offen erhalten wird, daß der Hebel gegen die innere Wand des Ofenmantels drükt. Der

in der Mitte der Bodenplatte befindliche Ring hat das Durchfallen des Sandes durch

das Loch A zu verhindern. Der zweite Ring B dient zur Aufnahme des Feuerbehälters. Der dritte Ring

C dient zur Aufnahme des Randes des Mantels. Der

untere Rand des

Feuerbehälters sowohl als jener des Mantels muß, wie bereits oben erwähnt, auf der

Bodenplatte in Sand gesezt werden, damit weder Luft noch Rauch in dieser Richtung

entweichen kann. Bevor man den Feuerbehälter auf die Bodenplatte sezt, soll ein

Theil des Brennmateriales angezündet werden, worauf man dann den Ofen gänzlich mit

kalter Kohle füllen kann. Uebrigens kann man die Entzündung auch dann vornehmen,

wenn der Ofen bereits an Ort und Stelle gebracht worden; nur muß man in diesem Falle

den beim Anzünden sich entwikelnden Rauch und Dunst in einen entsprechenden Canal

ableiten. Als Brennmaterial gebe ich den Kohks den Vorzug. Soll der Ofen neu gefüllt

werden, so muß man den Mantel abnehmen, wo dann das am Scheitel des Ofens

befindliche Ventil vermöge seines eigenen Gewichtes herabfallen wird, so daß weder

Rauch noch Staub entweichen kann., Ferner schafft man den Ofen, indem man ihn bei

seinen Henkeln erfaßt, an einen zur Ausleerung der Asche geeigneten Ort. Dieses

Ausleeren selbst geschieht durch Umstürzung des Ofens, denn dabei fällt der Rost

sammt der Asche heraus. Hat man den Rost wieder eingelegt, so kann der Ofen

neuerdings wieder mit Brennmaterial gefüllt und zur Heizung verwendet werden. Das

Feuer brennt langsam, und läßt sich auslöschen, indem man die Oeffnung A mittelst des ihr angehörigen Ventiles schließt.

Mein hiemit beschriebener Ofen gewährt nicht nur eine große Ersparniß an

Brennmaterial, sondern er ist auch sehr reinlich. Da er keine Thüren hat, so bin ich

im Stande nur so viel atmosphärische Luft in ihn eintreten zu lassen, als zur

gehörigen Unterhaltung des Feuers erforderlich ist, und mithin die Verbreitung von

schädlichen Dünsten oder Gasen in den zu heizenden Gemächern zu verhüten. Anstatt

des Sandes kann man zwischen den Ringen der Bodenplatte zur Verhütung des

Entweichens von Gasen und Dünsten auch eine leichtflüssige Metalllegirung benüzen;

doch bemerke ich, daß ich Sand stets vollkommen genügend und dabei viel wohlfeiler

fand.

Meinen Ofen kann der Vorwurf, den man allen gewöhnlichen geschlossenen Oefen macht,

und der darin liegt, daß sie zu heiß werden, indem sie mit dem entzündeten

Brennstoffe in Berührung stehen, nicht treffen. Kein Theil seines Mantels berührt

nämlich den Brennstoff, und jede Ueberhizung des Mantels, so wie die daraus folgende

Verunreinigung der Luft ist also unmöglich.

Sollte man den Mantel theils der Zierde, theils der größeren Dauerhaftigkeit wegen

aus Gußeisen oder einem anderen derlei schweren Metalle verfertigen lassen wollen,

so würde die Entfernung desselben beim Füllen des Feuerbehälters schwerfallen. Man

könnte, also in diesem Falle, um diesem Einwurfe zu begegnen, nur den Dekel des Mantels zum Abnehmen

einrichten; wobei übrigens der obere Theil des Mantels luftdicht in den unteren

cylindrischen Theil eingerieben oder mittelst Sand oder eines leichtflüssigen

Metalles luftdicht schließend gemacht seyn müßte. Nach Abnahme dieses Dekels könnte

der Feuerbehälter zum Behufe seiner Ausleerung und Wiederanfüllung beliebig aus dem

Mantel genommen werben. Ist der Mantel aus einem sehr leichten Materiale construirt,

so soll man ihn, zum einem zufälligen Abweichen desselben von der Bodenplatte zu

begegnen, und um einem hieraus folgenden Entweichen von Dünsten vorzubeugen, mit

Federn an der Bodenplatte befestigen.

Ich unterließ es anzugeben, auf wie vielerlei Art sich an dem Ventile meines Ofens

ein Regulator anbringen läßt, theils weil diese Methoden ohnedieß zur Genüge bekannt

sind, theils weil ich es für viel einfacher und zwekmäßiger halte, das Ventil mit

der Hand so zu bewegen, wie es den Umständen entspricht. Es bleibt übrigens

Jedermann überlassen, einen beliebigen Regulator an dem Ofen anzubringen.

Tafeln