| Titel: | Auszug aus dem Berichte von Josua Heilmann über Stone's mechanischen Webestuhl, Namens des Comité für Mechanik der Société industrielle in Mülhausen erstattet. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. VII., S. 22 |

| Download: | XML |

VII.

Auszug aus dem Berichte von Josua Heilmann uͤber

Stone's mechanischen

Webestuhl, Namens des Comité fuͤr Mechanik der Société industrielle in Muͤlhausen erstattet.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, No. 62.

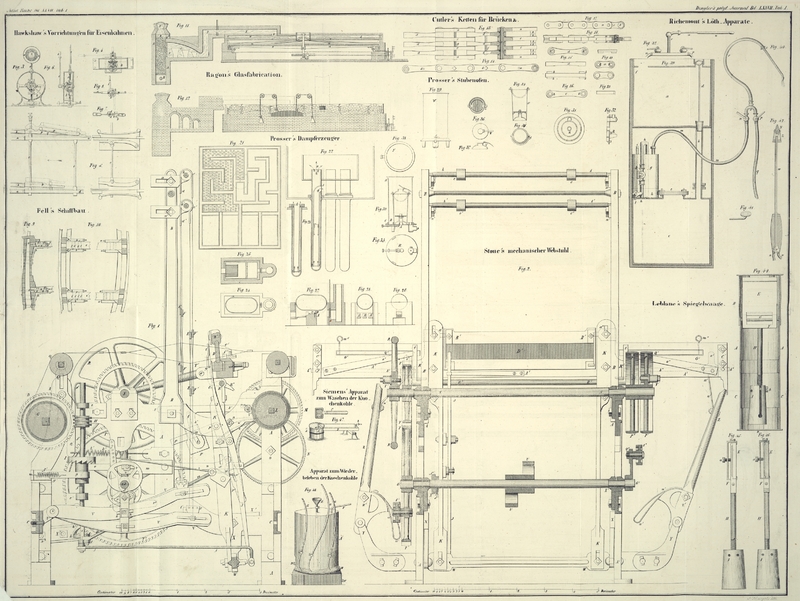

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Heilmann, uͤber Stone's mechanischen Webestuhl.

Das Comité dankt den HHrn. André Köchlin und

Comp., es in Stand gesezt zu haben, den vor geraumer Zeit in den Journalen und näher

noch in Umlaufschreiben an die Fabrikanten angekündigten mechanischen Webestuhl von

der Erfindung Stone's zu untersuchen.Wir haben 1836 im Bd. LX. S. 178

unseres Journals die Beschreibung und Abbildung von Stone's patentirtem Webestuhle gegeben. Aus vorliegendem Berichte

und den beigegebenen Zeichnungen geht jedoch hervor, daß die Maschine in der

Zwischenzeit wesentliche Aenderungen erfahren hat, und für die mechanische

Weberei noch interessanter geworden ist, weßwegen wir hier alles zur

Verständigung Erforderliche vollständig mittheilen. A. d. R. Weil es jedoch den Webestuhl nicht arbeiten lassen konnte, so wird bedauert,

daß die Ansichten über die verschiedenen, als große Vervollkommnungen bezeichneten

Theile nicht entscheidend seyn können.

Der Untersuchung des Comité unterlegene Webestuhl ist für 20–21 Zoll

breite Stoffe gebaut, und folglich sehr geeignet für das Weben der weißen

Seidenstoffe.

Wie der Webestuhl von Roberts

Roberts' und Jourdain's Webestuhl ist im polytechnischen Journal Bd. XLII. S. 186 beschrieben. A. d.

R. ist auch dieser mit 2 Hauptwellen ausgestattet, wovon die eine die

Uebertragungsscheiben der Triebkraft und ein Schwungrad trägt, und die Lade

schwingt, während die andere die Gelese und das Schiffchen in Bewegung sezt.

Die ersten ist jedoch keine Kurbelwelle, sondern es sind die Zugstangen wie am

Webestuhle von Jourdain an den beiden Enden angebracht;

obgleich diese Methode mehr Raum im Innern des Stuhles läßt, ist das Comité

doch der Ansicht, daß eine gut gearbeitete Kurbelwelle im Allgemeinen vorzuziehen

ist.

Unter den zu erwähnenden Neuigkeiten zeichnet sich in erster Stelle die Beweglichkeit

des Rietblattes und der Zwek der hiemit erlangt werden soll, aus. Bei jedem Schlage

des Rietblattes gegen den Stoff weicht jenes vermöge einer ähnlichen Einrichtung wie

beim Weben der Musseline etwas zurük, und dieß soll das Vorwärtsschreiten der Kette

veranlassen oder hindern, je nachdem während der Arbeit der Einschuß sich zwischen

der Kette anlegt oder ausbleibt. Eine Feder hält das Rietblatt mit dem Rahmen, in

den es eingerahmt ist, an seiner Stelle, und diese Feder gibt einem Druke nach,

welcher nach Willkühr geregelt werden kann. Der Kettenbaum ist mit einem Rade mit

schiefen Zähnen ausgestattet, welche in den Gang einer Schneke (endlosen Schraube)

eingreifen. Eine stehende Welle trägt diese Schneke, und überträgt durch sie an den

Kettenbaum die Bewegung, welche sie selbst vermittelst eines auf ihr filzenden

(durch die Lade und ein Hebelwerk getriebenen kronförmigen) Sperrrades empfängt.

Dieses Gesperre ist so vorgerichtet, daß es nur dann arbeiten kann, wenn es durch

das Rietblatt den erforderlichen Impuls erhalten hat, denn in diesem Falle ist der

Sperrkegel weit genug zurükgeführt, um einen neuen Zahn zu ergreifen und durch einen

anderen Theil des Gesperres fortgeschoben zu werden, was nicht der Fall seyn kann,

wenn der Impuls zu gering gewesen wäre.

Man muß hiebei bedenken, daß das Rietblatt bei jedem Schlage weit genug zurük und

wieder vorwärts geht, damit diese Bewegung der Verzahnung eines Rades entsprechen

kann, so wie sie wirklich mittelst eines Hebels, über dessen Leichtigkeit man

erstaunen könnte, übertragen wird. Ueberdieß ist zu berüksichtigen, daß in dem

Raume, welchen auf solche Weise das Rietblatt beschreibt und den wir z.B. zu 5

Millimeter annehmen können, ein Eintragfaden mitbegriffen ist, so daß wenn dieser

fehlen würde, die Bewegung geringer als 5 Millimeter (2 1/5 Linien) wäre, und das

Ergreifen eines neuen Zahnes verhindern würde.

Immerhin hat man zugeben müssen, daß ein hinreichend großes und regelmäßiges

Nachgeben des Rietblattes nur bei stark geschlagenen Stoffen, wie Calicos, leichtem

Gros de Naple, Florence erhalten werden kann; es läßt sich selbst annehmen, daß Stone's Webestuhl bei lezterem Stoffe, der, wie man sagt,

Griff (de la carte) verlangt, durch die längere

Berührung des Rietblattes mit dem Stoffe Vortheile darbietet. Allein bei leichten und zarten

Geweben dürfte dieses Mittel wohl nicht genau genug seyn, ja es muß da unanwendbar

werden, wo die Einschußfäden anstatt festgeschlagen zu werden, in gewissen

regelmäßigen Abständen von einander, wie bei Gaze, Musseline etc., eingetragen

werden sollen.Man sehe Stone's Bemerkungen über das Wehen

leichter Stoffe im polytechn. Journal Bd.

LX. S. 182. A. b. R.

Eine andere neue Einrichtung bei der mechanischen Weberei, welche von dem

vorbeschriebenen Mechanismus abhängig ist, hat zum Zwek, auch den Werkbaum

aufzuhalten, wenn der Einschuß ausbleibt. Zu diesem Ende sezt Stone der Hebung des Gesperrgewichts (am Werkbaumne) ein Hinderniß

entgegen, und zwar auf folgende Weise: sobald die Welle mit der Schneke sich nicht

mehr umdreht, so Hort sie auch auf, bei jedem Schlage der Lade einen an der Seite

des Webestuhles angebrachten, in der Nähe des Gesperres mit einer Kerbe

ausgerüsteten horizontalen Hebel durch ein hiezu bestimmtes Kronrad emporzuheben,

und hält so das Gesperr zurük, während dieses nicht geschehen kann, so lange die

Welle sich dreht.

Das Comité findet auch dieses Mittel sehr sinnreich, doch scheint es ihm für

eine gewöhnliche Werkstätte von zu zarter Natur zu seyn. Gleichwohl wäre es gerade

hier, wo eine ähnliche wohl angebrachte Vorrichtung größere Dienste leisten würde

als in Stone's Webestuhl, denn sobald in diesem der

Kettenbaum stille steht, so muß es auch der Werkbaum, weil er durch die Kette selbst

zurükgehalten wird, und das Gewicht am Gesperre bei weitem zu gering ist, um die

Fäden zu zerreißen.

Bei den Calicos-Webestühlen hört dagegen die Kette nicht auf vorwärts zu

rüken, obgleich das Gewebe nur durch das Rietblatt getrieben wird und folglich

augenbliklich stille stehen sollte, wenn der Eintrag bricht; es rührt dieses davon

her, daß das Auf- und Absteigen des Geschirres ein abwechselndes Spannen und

Nachgeben der Kette veranlaßt, was der Sperrkegel benuzt, um das Gewebe vorwärts zu

treiben, und hiedurch entstehen immer Lüken, wenn die Arbeiterin nicht Sorge trägt,

das Gewebe zurükzuführen, ehe sie wieder anfängt.

Eine dritte Neuerung besteht in einem Mittel das Gewicht des Gesperres auf dem

Hebelarm, auf dem es gleiten kann, von dem Stüzpunkte des leztern in einem

Verhältnisse zu entfernen, das genau der Zunahme des Durchmessers des Werkbaumes

entspricht. Zu diesem Ende drükt eine kleine Walze gegen das schon aufgerollte

Gewebe. Allein sie tritt in dem Maaße zurük, als dieses anwächst, und führt hiebei eine Art Lineal

mit Fenster, welches an der Seite des Webestuhls angebracht ist, mit sich; dieses

Lineal dient dem Gewichte des Gesperres als Führer.

An den Calicos-Webestühlen ist dieses Gewicht auch so vorgerichtet, daß es

versezt werden kann, allein hier soll es der Aufseher nach Erforderniß vorwärts

schieben und mit einer Stellschraube befestigen. Es ist indessen selten, daß seine

Stellung verändert wird. Der Einfluß, den es auf die Qualität des Tuches ausübt, ist

übrigens bei dieser Art Webestühlen wenig sichtlich.

Das System der Batterie des Hrn. Stone ist ebenfalls nach

einem neuen Principe zusammengesezt; es ist mit zwei Knechthebeln wie bei den

neueren mechanischen Webestühlen ausgestattet, nur mit dem Unterschiede, daß sie

sich mit der Lade, auf deren Achse sie angebracht sind, bewegen. Sie bewirken

hiedurch einen regelmäßigeren Zug auf die Treiber (Vögel), als dieses in den anderen

Webestühlen geschieht. Ueberdieß gehen die Schnüre, welche den Knechthebel mit den

Treibern verbinden, durch Spalten, die in der Lade angebracht sind, und haben nur

2–3 Zoll Länge.

Wenn übrigens Hr. Stone durch obige Vorrichtung einen

regelmäßigeren Zug auf die Treiber erzweken wollte, so hat er dagegen an

regelmäßiger Thätigkeit in den unteren Theilen des Mechanismus, der auf die

Knechthebel wirkt, verloren, und wir können Stone's

Batterie nur ein untergeordnetes Verdienst zuerkennen.

Eine andere Verbesserung, die sich vortheilhafter in unseren Webereien anwenden läßt,

hat zum Zwek, die zahlreichen Fleken, womit das Schiffchen die Gewebe verunreinigt,

zu vermeiden. Sie besteht in der Versezung der Stangen, auf welchen die Treiber

gleiten. Anstatt daß sie über dem Raume, der das Schiffchen aufnimmt, angebracht

sind, hat sie Hr. Stone unter denselben und gerade in die

Spalten gesezt, durch welche die Schnüre gehen, so daß in seinem Stuhle die Treiber,

die in anderen Stühlen nach Unten gekehrten Theile, in die Höhe reken. Es ist dieses

eine glükliche Idee, nicht allein in Beziehung auf Reinlichkeit, sondern auch auf

den Bau und den Gang des Webestuhls.

Bei Geweben mit schweren geschlossenen Ketten, wie z.B. bei Gros de Naples oder einem

schweren Atlas, erleidet das Kreuzen der Fäden einen bedeutenden Widerstand, und

veranlaßt eine Reibung, welche die Maschen der Gelese abnüzt. Um diesen Uebelstand

zu vermeiden, ist jedes der vier Gelese mit einem eigenen Schemmel verbunden,

obgleich das Geschirr nur für ein einfaches Gewebe vorgerichtet ist. Diese vier

Schemmel theilen sich in zwei Paare, und die zwei, welche ein Paar bilden, folgen

sich bei ihrem Marsche in kurzen Zwischenräumen, anstatt sich miteinander zu bewegen. Auf diese Weise kreuzt

sich nicht die ganze Kette zu gleicher Zeit, und zwar wird dieses auf folgende Weise

erzwekt: jede der beiden excentrischen Scheiben ist breit genug, um auf zwei

Schemmel zu wirken, allein die Rolle des einen Schemmels ist ein wenig vor, die des

anderen ein wenig hinter deren Mittelpunkt gesezt, so daß die Bewegung der beiden

Schemmel, obwohl sie zumal geschieht, nicht vollkommen gleichzeitig ist. Diese

Methode ist jedoch nicht neu, sondern schon vor 15 Jahren in unserm Departement

angewendet worden, und wird auch in einer Weberei bei Grenoble benuzt.

Noch bleibt die Beweglichkeit der Walze zu erwähnen, über welche die Kette weggeht,

nachdem sie den Kettenbaum verlassen hat. Die Träger der beiden Anwellen, in welchen

sich die Zapfen dieser Walze drehen, sind um eine Achse beweglich, und werden durch

gewundene Drahtfedern, welche im Falle eines stärkeren Zuges nachgeben, an Ort und

Stelle gehalten.

Da der Kettenbaum unabhängig von der Schneke, welche ihn führt, nicht die mindeste

Bewegung machen kann, so erscheint das Nachgeben jener Walze bei diesem Webestuhle

nothwendiger als bei einem anderen. Es kann daher nicht als eine Verbesserung,

sondern nur als eine nothwendige Folge des Systems betrachtet werden.

Unter denjenigen Theilen, aus welchen ein mechanischer Webestuhl zusammengesezt ist,

und die das Nachdenken der Mechaniker in Beziehung auf die Verbesserungen, deren sie

fähig sind, verdienen, befindet sich der Gang des Kettenbaumes: das will sagen,

nicht allein seine nach Maaßgabe der Verminderung seines Durchmessers beschleunigte

Bewegung, sondern auch die entsprechende Verminderung des Spannungsgewichts der

Kette. In unseren mechanischen Webereien ist es gerade dieser Punkt, welcher über

die Stärke und die Gleichförmigkeit eines Stükes in seiner ganzen Länge entscheidet,

und das Gelingen hängt gegenwärtig an der größeren oder geringeren Aufmerksamkeit

des Aufsehers, die die Spannung der Kette bewirkenden Gewichte nach und nach zu

vermindern.

Hat Hr. Stone diesen Punkt vernachlässigt oder geht die

Lösung desselben aus seinem Systeme hervor, d.h. wird die Bewegung der Kette

dadurch, daß er sie der vorbeschriebenen Wirkung des Rietblattes untergeordnet hat,

gleichförmig, und bleibt die Spannung der Kette durch seine Belastungsweise des

Gesperres sich gleich?

Wir enthalten uns eines Urtheiles und begnügen uns zu bemerken, daß der Kettenbaum im

Stone'schen Webestuhle sich gleichschnell zu drehen

scheint, ob derselbe voll oder leer sey.

Beschreibung der

Abbildungen.

Da in vorstehendem Berichte alles Neue an Stone's

Webestuhl hervorgehoben ist, so wird eine einfache Bezeichnung der Theile zur

Verständigung genügen.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt durch die Mitte des Stuhles. Fig. 2 ein Querschnitt von

der Rükseite gesehen.

Gleiche Buchstaben bezeichnen gleiche Theile in beiden Figuren.

A, A, A, A, A das gußeiserne Gestell aus zwei gleichen

Seiten, und zwei Querriegeln C, C bestehend.

B, B verticale, an die Seitenwände des Gestells gebolzte

Pfosten.

a, a' kleine, mit Bolzen und Schrauben an die Obertheile

dieser Pfosten befestigte Anwellenträger.

bb, b'b' die Geschirrwellen, jede mit zwei

Rollen cc, c'c', über welche die Riemen d, d gehen, an denen die Gelese EE, E'E', FF, F'F' schweben.

G der Kettenbaum.

D ein an diesem aufgezogenes Rad mit 48 schiefen

Zähnen.

H die auf der Welle f

festsitzende, in das Rad D eingreifende Schneke.

e, e' die an eine der Seitenwände gebolzten Anwellen der

Welle f.

I ein auf die Welle f

befestigtes Kronrad mit einem Schaft, der lang genug ist, um einen Riemen g aufzunehmen.

g ein mit einem Ende bei g'

festgemachter Riemen, der um obigen Schaft geschlungen und am anderen Ende durch

eine Drahtfeder f' gespannt ist. Er dient der Schneke

als Zaum.

h ein zweites, ebenfalls auf der Welle f sizendes Kronrad.

h' der in dieses Rad eingreifende Sperrkegel.

i der bewegliche Träger des Sperrkegels h'.

j, j eiserne Stange, welche die von dem Rietblatt

empfangene differirende (von dem Fortgange des Eintrags abhängige) Bewegung an das

Sperrwerk i überträgt.

J, J eiserner, an einem der Schwerte K der Lade angebrachter Hebel.

KK, KK die

gußeisernen Schwerte der Lade.

l ein kleiner Hebel, der sich um das untere Ende der

Welle f drehen kann.

m, m eine eiserne Stange, welche die von der Lade

entnommene stets gleiche Bewegung dem Sperrkegel h

mittheilt.

L der Werkbaum; er ruht mit seiner Achse in den an den

Seitenwänden angebrachten Anwellen, und trägt außerhalb des Gestelles das Rad M mit 100 Zähnen, welches in ein anderes mit 18 Zähnen eingreift, das sich

auf der Achse des Sperrrades N befindet.

O ein an das Gestell zur Aufnahme des Rades N befestigter Zapfen.

n, n' zwei auf ihre am Gestell feststehende Achse q lose aufgeschobene Sperrkegel.

o ein dritter Sperrkegel, der auf einem der Arme des

Kniehebels p, p', p'' mittelst Zapfen und Auge

angebracht ist. Diese drei Sperrkegel greifen in das Rad N ein.

P das am Arme p, p' aufgehangene Spannungsgewicht.

q' ein kleiner Cylinder von Holz in der Nähe des

Tuchbaumes L; ein Ende seiner Achse geht in ein Loch der

beweglichen Schiene s, s', s''. Die Stellung dieser

Walze hängt von der Menge des Gewebes ab, das auf dem Tuchbaume ist.

s','' bogenförmiger Arm der

Schiene s.

t, t bogenförmiger Einschnitt (Schliz) in diesem.

u ein am Haupte des Spanngewichtes P angebrachter Zapfen, der in den Einschnitt t, t gebracht wird. Man verbindet auf diese Weise die

Stellung des Gewichtes P auf dem Hebel p, p', p'' mit derjenigen, welche die Walze q' einnimmt.

v, v ein Hebel, der durch das Kronrad J bewegt wird;

v' der durch ein Auge dieses Hebels gehende

Gelenkzapfen;

w der Träger dieses Zapfens.

x, y das auf dem Hebel v, v

angebrachte zangenförmige Sperrwerk, welches den an dem Arme p', p'' des Hebels p, p', p'' filzenden

vierekigen Pflok x' abwechselnd ergreift und wieder

losläßt, je nachdem sich das Ende des Hebels, das in das Kronrad J eingreift, am Grunde oder auf der Höhe eines Zahnes

befindet. In Fig.

1 ist diese leztere Stellung dargestellt.

r, r', r'' ein Kniehebel, der sich an einem Zapfen

bewegt, welcher das Stük X' mit dem Gestelle verbindet;

der horizontale Arm r', r'' ist schwerer als der andere

r, r', um diesen zu nöthigen, sich fortwährend an

das doppelte Muschelrad f', f' auf der Welle G', G'

anzulegen.

z, z ein Stük Eisendraht, welches den Pflok x' mit dem Hebelarme r, r'

verbindet; da das Muschelrädchen f', f' symmetrisch ist,

so stößt es bei jeder Umdrehung der Welle G' den Hebel

r, r', r'' zweimal zurük, der dann auch den Hebel

p, p', p'' mit sich führt; der Sperrkegel o geht hiedurch um einen oder mehrere Zähne des

Sperrrades N zurük, und wenn die Bewegung der Hebel

wieder umkehrt, so treibt er das Rad N vorwärts.

Q eine Walze, über welche die Kette weggeht, nachdem sie

ihren Baum verlassen hat;

Q', Q' die an Zapfen beweglichen Träger dieser Walze;

die unteren Ende derselben stehen mit Drahtfedern K', K'

in Verbindung, um eine zu starke Spannung in den Kettenfäden zu verhindern.

R ein gußeisernes Schwungrad auf der Welle S, S.

P', P'' Riemenscheiben auf derselben Welle; die erste

hievon ist mit einem Keil festgemacht, die zweite dreht sich auf der Achse.

T ein gezahntes Rad auf der Welle S, S, welches in das Rad T' eingreift; der

Durchmesser von T' ist doppelt so groß als der von T.

U, U eine doppelte excentrische, in einem Stük gegossene

Scheibe.

V, V, V, V die durch die excentrische Scheibe U bewegten Schemmel.

V' die Stüze der Schemmelachse. Sie ist auf dem Riegel

C befestigt.

i' die Schemmelachse.

j', j' Rollen, welche auf den Schemmeln angebracht sind,

um die Wirkung der excentrischen Scheibe U zu empfangen.

Sie sind nicht in eine Linie gestellt, sondern versezt, um das Kreuzen der Kette

entsprechend zu regeln.

k, k längliche Einschnitte, um die Rollen in die

erforderliche Entfernung von dem Mittelpunkte der Bewegung stellen zu können.

l', l', l', l' kleine Blechstüke mit Oehren, um die

Schnüre, welche die Schemmel und die Gelese verbinden, aufzunehmen.

W gußeiserne Achse, auf der sich die Lade schwingt;

X, X die an das Gestell gebolzten Träger dieser

Achse.

Y, Y gußeiserne Stüke, welche auf beiden Enden der

Ladenachse sizen; in ihnen befinden sich die Zapfen m',

m', an welchen sich die Knechthebel Z, Z

bewegen.

n', n' die an die Knechthebel und die Treiber (Vögel)

o', o' befestigten Schnüre.

q'' ein eiserner, auf der Welle G' außerhalb des Gestelles sizender Hebel;

t'' eine am oberen Theile dieses Hebels angebrachte

Rolle. Eine gleiche Rolle t'' sizt an einem Arme des

Rades T' in derselben Entfernung von der Achse der Welle

G'; beide Stellen wirken auf Muscheln, welche an die

auf beiden Seiten des Webestuhls befindliche Hebel X',

X' gebolzt sind; da nun das eine Ende dieser Hebel bei x'' gestüzt ist und das andere dagegen durch die an die

gußeisernen Stüke Z', Z' geschraubten Schlaufen u', u' geht, so werfen die so bewegten Knechthebel

regelmäßig abwechselnd das Schiffchen, vorausgesezt, daß die beiden Rollen t'', t'' in gerade entgegengesezte Stellung gebracht sind.

A', A' der an die Schwerter KK, KK gebolzte Rahmen der Lade.

K', K' Tazen der Schwerter, die sich nach den

Außenseiten des Gestelles verlängern und in Gelenke g'',

g'' auslaufen.

B', B' das an zwei Zapfen a'',

a'' aufgehangene Obertheil des Rietblattrahmens, an welchen Zapfen dieser

mit dem Rietblatte schwingen kann.

D' das Rietblatt.

b''b'', b''b'' kleine, den Treibern f''f'' als Führer dienende eiserne Stängchen.

C' gußeiserne Platte, welche die Hintere Wand des

Schüzenkästchens bildet.

m'', m'' kleine, in die Hinteren Wände O', O' gestekte Nägel, um die sich die in den Wänden O', O' selbst angebrachten Zäume Q', Q' drehen. Jeder dieser Zäume rekt einen Vorsprung an seinem Ende in

das Innere des Behälters des Schiffchens hinab, so daß dieses nicht eintreten kann,

ohne sie zurükzustoßen.

o'', o'' Federn, welche auf das bewegliche Ende der

Zäume Q', Q' drüken.

R' eiserne Aufhaltstange, die von einem der

Schüzenbehälter zum anderen läuft und von den Schwerten K,

K getragen wird.

t, t' von der Stange R'

auslaufende Arme, die unter die Federn o'', o'' reichen,

um sich gegen das bewegliche Ende des Zaumes Q', Q' zu

stemmen.

R'' ein weiterer, mit der Stange R' verbundener Arm, welcher der Lade als Aufhälter dient.

Y', Y' Zugstangen, die sich außerhalb des Gestelles

befinden, und dazu dienen, von der Hauptwelle S, S die

Bewegung an die Lade zu übertragen.

i'', i'' Gelenkzapfen für die Zugstangen Y', Y'. Sie sind in gleicher Entfernung von der Welle

S, S, der eine an einem Arme des Rades T, der andere an einem solchen der Riemenscheibe P befestigt.

x'x' Gelenkzapfen der Zugstangen an der Lade.

Tafeln