| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Glas und anderen zu architektonischen Zweken verwendbaren verglasten Gegenständen, worauf sich Adolph Heinrich Ernst Ragon, Professor zu Middlesex, am 5. November 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. X., S. 44 |

| Download: | XML |

X.

Verbesserungen in der Fabrication von Glas und

anderen zu architektonischen Zweken verwendbaren verglasten Gegenstaͤnden, worauf

sich Adolph Heinrich Ernst

Ragon, Professor zu Middlesex, am 5.

November 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1840,

S. 237.

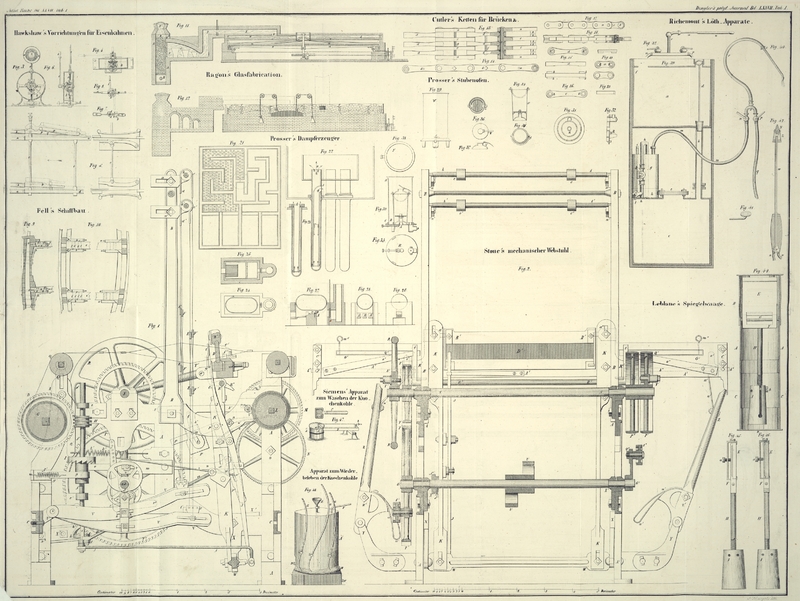

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ragon's Verbesserungen in der Fabrication von Glas.

Meine Erfindung betrifft: 1) ein Verfahren, nach welchem der Sand oder die sonstigen

zur Glasfabrication dienenden kieseligen Substanzen gereinigt werden sollen, bevor

man sie zum Glassaze verwendet, um auf diese Weise, wenn auch die übrigen zur

Glasfabrication gehörigen Stoffe gehörig gereinigt worden, der Erzielung eines

vollkommen reinen und farblosen Glases sicher zu seyn, und keines Mittels zu

bedürfen, welches die sonst zum Vorscheine kommenden Farben wieder aufhebt.

Sie betrifft 2) eine Methode, nach der man direct aus dem Schmelztiegel Glasplatten

gießen oder auf sonstige Weise formen kann, welche glätter und ebener ausfallen, als

nach den dermalen gebräuchlichen Methoden.

3) eine Modification des bei der Glasfabrication gebräuchlichen Ofens, wodurch die in

den Häfen befindliche Masse während der Schmelzung besser gegen zufällige

Verunreinigungen geschüzt, und zugleich auch die Hize besser regulirt wird.

4) eine Verbesserung des Kühlprocesses, der gemäß die Wärme des Schmelzofens zum

Kühlen des Glases verwendet werden soll.

5) endlich die Verwendung der Schlake der Schmelzöfen oder der Glasgalle zu

verschiedenen architektonischen Zweken.

Was den ersten Theil, nämlich die Reinigung der kieselerdehaltigen Substanz betrifft,

so beruht dieser darauf, daß ich diese Substanz auflöse, um dann das in ihr

enthaltene Eisen oder die sonstigen Unreinigkeiten so wegschaffen zu können, daß zum

Behufe der Vermengung mit dem Alkali und den übrigen Bestandtheilen des Glassazes

beinahe reine Kieselerde zurükbleibt. Die Kieselerde kann auf verschiedene Weise

aufgelöst werden; am passendsten scheint mir jedoch folgendes Verfahren. Man

vermenge Schwefelsäure, Flußspath und Kieselerde zu beinahe gleichen Theilen, und

erwärme dieses Gemisch in einer Retorte, die am besten aus Blei besteht, bis auf

einen Grad, welcher dem Blei keinen Schaden bringt. Es entwikelt sich hiebei

kieselflußsaures Gas, welches, wenn man es in Wasser leitet, reine Kieselerde

absezt, die dann durch Filtration, oder auf irgend eine andere Weise gewonnen werden

kann. Die rükständige Flüssigkeit, welche Kieselfluorwasserstoffsäure ist, gibt,

wenn man sie auf 41 Theile mit ungefähr 60 Theilen Kochsalzauflösung versezt und zur

Trokenheit eindampft, kieselflußsaures Natron, welches als Material zur

Glasbereitung dienen kann. Man kann übrigens auch einen Theil Quarzsand oder eine

andere kieselige Substanz mit drei Theilen Alkali oder gewöhnlicher Soda in einem

Tiegel bei einer mäßigen Rothglühhize calciniren, die geschmolzene Masse in Wasser

auflösen, und die klare, durch Filtration oder Abgießen von den aufgelöst

gebliebenen Unreinigkeiten abgeschiedene Flüssigkeit bis zur Trokenheit eindampfen,

um auf diese Weise kieselsaures Natron zu erlangen. Oder man kann, um reine

Kieselerde zu erhalten, diese mit Kalk oder Kalkwasser aus der Auflösung

niederschlagen. Beide Methoden mit einander in Verbindung gebracht, gaben ein

wohlfeiles Material.

Dem zweiten Theile meiner Erfindung gemäß gieße ich die flüssige Glasmasse, so wie es

gewöhnlich zu geschehen pflegt, auf eine polirte Metallplatte; anstatt jedoch das

ausgegossene Glas mit einer Walze auszubreiten, bringe ich eine Metallplatte darauf,

mit welcher die Glasmasse zu einer Platte von gewünschter Dike und Größe ausgepreßt

wird. Die Dike und die Dimensionen werden durch Streifen, welche man auf der unteren

Platte anbringt, und durch welche einem zu weiten Herabsinken der oberen Platte

vorgebeugt wird, hervorgebracht. Die Glasplatten fallen, wenn man die obere

Metallplatte bis zum Abkühlen derselben auf ihnen beläßt, viel ebener und glätter

aus, als sie durch das Walzen erzielt werden können; sie verursachen daher auch beim

Schleifen viel weniger Arbeit. Wäre die flüssige Glasmasse zu groß, als daß sie

durch das Gewicht oder den Druk der oberen Platte gehörig bezwungen werden könnte,

so müßte sich leztere in Falzen, welche in den Seitentheilen der unteren Platte angebracht sind, bewegen,

und unmittelbar hinter der dermalen gebräuchlichen Walze her folgen, damit sie das

Glas bis zu dessen Erstarrung comprimire und somit verhindere, daß sich die

Glasplatte werfe, was nur zu oft geschieht, wenn sie zu rasch der Einwirkung der

atmosphärischen Luft ausgesezt wird. Alle die hiezu erforderlichen mechanischen

Vorrichtungen sind zu bekannt, als daß ich auf eine weitere Beschreibung derselben

einzugehen für nöthig fände.

Die von mir an den Schmelzöfen angebrachte Verbesserung beruht darauf, daß ich die

Häfen so stelle, daß sie dem schwefelhaltigen Staube und anderen in dem

Brennmateriale enthaltenen Unreinigkeiten weniger ausgesezt sind, und daß die Hize

besser regulirt werden kann. Die Zeichnung wird deutlich machen, auf welche Weise

ich dieß bewerkstellige.

Fig. 11 ist

nämlich ein Längendurchschnitt, und Fig. 12 ein Aufriß meines

verbesserten Ofens, an welch lezterer Figur ein Theil des Schornsteines weggelassen

ist.

A ist der Ofen, welcher luftdicht seyn muß. B das geschlossene Aschenloch, in welches Gebläseluft

von solchem Druke eingetrieben wird, daß dadurch der erforderliche Hizgrad erreicht

wird. C ist die Kammer, in welche die Häfen oder Tiegel

eingesezt werden. D bezeichnet die Höhe, bis zu welcher

das Brennmaterial hinaufreicht. E ist ein geschlossener

Speisungstrichter; F ein Feuerzug, durch den die heiße

Luft in das Gewölbe des Kühlofens geleitet wird.

Die Verbesserungen, welche ich an dem Kühlofen anbrachte, ergeben sich gleichfalls

aus den Zeichnungen. a ist eine sich drehende Tafel aus

polirten feuerfesten Baksteinen, aus Stourbridge-Thon, oder aus irgend einem

anderen geeigneten, auf einer gußeisernen Unterlage befestigten Materiale. Diese

Tafel ruht auf Rädern, welche in einer im Kreise geführten Bahn oder Vertiefung

laufen; sie dreht sich dabei um eine Achse oder Welle b.

Ueber dieser Tafel nun ist das aus feuerfesten Baksteinen gebaute Gewölbe c unbeweglich angebracht. Dem von dem Ofen herlaufenden

Feuerzuge F entspricht ein zur Aufnahme der heißen Luft

bestimmter Canal d. Die Röhre e dagegen läßt die abgekühlte Luft entweichen. Der nach Abwärts gebogene

Rand der beweglichen Tafel, auf welche das Glas gelegt wird, tritt in eine

ausgetiefte mit Sand gefüllte Rinne, so daß sich die Tafel in dieser bewegen kann,

ohne die heiße Luft entweichen zu lassen. Wenn das Glas z.B. 15 Tage im Kühlofen zu

verbleiben hat, so muß die Tafel alle 24 Stunden um den fünfzehnten Theil ihres

Umfanges umgedreht werden, damit das Glas, welches zuerst in den heißesten Theil des

Kühlofens unmittelbar unter die Oeffnung oder den Feuerzug d gebracht wird, nach 15 Tagen an der kühlsten Stelle herausgenommen werden

kann. Dieser fünfzehnte oder irgend ein anderer der Zahl der Abkühltage

entsprechender Theil wird sodann unter den Feuerzug d

vorwärts bewegt, um daselbst zur Aufnahme von frischem Glase hinreichend erhizt zu

werden. Es läßt sich durch diese Einrichtung eine große Ersparniß an Brennmaterial

erzielen; denn es wird alle aus dem Schmelzofen entweichende Wärme zum Kühlen oder

Anlassen des Glases verwendet. Das Gewölbe des Kühlofens muß so dünn als möglich

gebaut und mit Sand bedekt seyn, damit man, je nachdem man die Sandschichte diker

oder dünner macht, an jedem Theile des Feuerzuges oder der Kühlstellen die

Wärmeausstrahlung je nach Erforderniß verhindern oder hervorbringen kann.

Was endlich die Verwendung der glasigen Schlaken der zum Schmelzen von Erzen

bestimmten Oefen zu architektonischen Zweken anbelangt, so beruht meine Erfindung

darauf, daß ich die flüssige Schlake aus den Oefen in Mödel von verschiedener Form

und Größe laufen lasse. Man kann entweder auf dem Boden oder auf dem Dekel dieser

Model, oder auf beiden zugleich verschiedene Dessins oder Figuren, die man in den

gegossenen Schlaken zum Vorscheine kommen lassen will, anbringen. Die Schlakenmasse

der Schmelzöfen, die bisher mit Kostenaufwand weggeschafft werden mußte, und

höchstens als Straßenbaumaterial verwendet wurde, erhält auf diese Weise eine sehr

mannichfache Nuzanwendung.

Tafeln