| Titel: | Verbesserte Methode aus Eisen mit anderen Metallen eine Legirung zu erzeugen, welche eine größere Stärke und Zähigkeit besizt, und welche sich hauptsächlich zur Fabrication von Ketten eignet, und Verbesserungen an den zur Verfertigung der Ketten dienenden Maschinerien, worauf sich John Wright, am Park-place bei Glasgow, am 18. Jun. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. XXV., S. 99 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserte Methode aus Eisen mit anderen

Metallen eine Legirung zu erzeugen, welche eine groͤßere Staͤrke und

Zaͤhigkeit besizt, und welche sich hauptsaͤchlich zur Fabrication von

Ketten eignet, und Verbesserungen an den zur Verfertigung der Ketten dienenden

Maschinerien, worauf sich John

Wright, am Park-place bei Glasgow, am 18. Jun. 1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1840, S.

121.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wright's Fabrication von Ketten.

Meine Erfindung beruht 1) darauf, daß ich Bündel oder Büschel Eisenstäbe, Eisendrähte

oder Eisenstreifen mit flüssigem Kupfer oder einem anderen reinen strengflüssigen

Metalle in der Art verbinde, daß das flüssige Metall in die zwischen den Eisenstäben

oder Eisendrähten befindlichen Zwischenräume eindringt, und mit ihnen eine massive

compacte Metallplatte bildet, welche eine weit größere Stärke und Zähigkeit besizt,

als jedes der einzelnen dazu verwendeten Metalle.

2) auf der Benuzung der auf solche Weise erzeugten Metallmasse zu sehr mannichfachen

Zweken, namentlich zu Kolbenstangen, zu Bolzen, zu Achsen und Wellen, zu

Maschinengestellen, zu Bauten, zu Brüken und Viaducten, zu Schienen für Eisenbahnen,

zu Cylindern und Röhren, zu den Cylindern der Dampfmaschinen, zu Flintenläufen, zu

verschiedenen Gefäßen, zu Radbüchsen und besonders zu den Gliedern und Ringen der

Ketten.

3) endlich auf einer eigenen Maschinerie, in der aus Drähten nach einander

zusammenhängende Kettenglieder gewunden werden können.

Was den ersten Theil anbelangt, so verbinde ich eine entsprechende Anzahl gehörig

großer Eisendrähte, Eisenstäbe oder Eisenstreifen entweder der Länge nach oder in

Spiralwindungen zu sogenannten Bündeln oder Stöken. Dieß geschieht, indem ich die

Drähte oder Stäbe in einen Model, dessen Gestalt dem zu erzeugenden Gegenstande

entspricht, reihe, oder indem ich sie auch auf einen solchen Model bringe, und sie

sodann, um sie in ihrer Stellung zu erhalten, mit anderen Drähten umwikle. Soll eine Röhre erzeugt

werden, so muß die Oberfläche des Models zuerst mit Eisenblech überzogen werden.

Sind die Eisendrähte durch die Bindungsdrähte festgehalten, so schaffe ich die Model

wieder weg, was leicht geschehen kann, wenn dieselben in der Art gebaut sind, daß

man sie in mehrere Theile zerlegen kann.

Nachdem nun diese Drahtbündel dem zu erzeugenden Gegenstande gemäß hergerichtet

worden, bringe ich eine entsprechende Quantität Kupfer in Fluß. Ist das Kupfer

vollkommen geschmolzen, so schäume ich es ab und trage dann so viel gestoßenes Glas

in dasselbe ein als erforderlich ist, um die Schlaken zu einer Masse zu vereinigen,

welche abgenommen werden kann. Wenn sodann noch eine geringe Quantität Borax als

Flußmittel eingetragen worden, so tauche ich die Drahtbündel so lange in das

geschmolzene Kupfer ein, bis dieses in alle zwischen den einzelnen Eisendrähten oder

Eisenstäben befindlichen Zwischenräume eingedrungen ist. Die hiezu erforderliche

Zeit hängt von der Dike der Drahtbündel oder Drahtstöße ab. Bei geringer Dike

derselben reicht z.B. eine halbe Minute währende Eintauchung hin; bei größerem

Umfange derselben sind 1 bis 1 1/2 Minuten erforderlich; bei noch größeren sogar 5

bis 6 Minuten; stets muß jedoch, wenn man den Bündel oder den Gegenstand aus dem

geschmolzenen Kupfer herausnimmt, dieses sich in der Art mit dem Eisen verbunden

haben, daß das Ganze eine compacte Masse bildet, obwohl es aus zwei Metallen

besteht. Viele kleinere Gegenstände brauchen nur in das geschmolzene Kupfer getaucht

und schnell wieder zurükgezogen zu werden; für andere dagegen, und zwar namentlich

für Kettenglieder, ist es besser, wenn man sie langsam durch das flüssige Metall

laufen läßt, wobei übrigens zu bemerken ist, daß ihr Aufenthalt in diesem kein

längerer zu seyn braucht, als es nöthig ist, damit das flüssige Metall sie

durchdringe, und sich mit dem Eisen zu einer compacten Masse verbinde.

Wenn man die auf solche Art erzeugten Gegenstände nach dem Erkalten untersucht, so

wird man finden, daß sie die große im Eingange erwähnte Stärke besizen. Sie sind

dann entweder schon zum Gebrauche fertig, in welchem Falle man nur die Bindedrähte

von ihnen abzunehmen braucht; oder ihre äußere Oberfläche muß, je nachdem es die

Umstände erfordern, noch abgedreht und polirt werden.

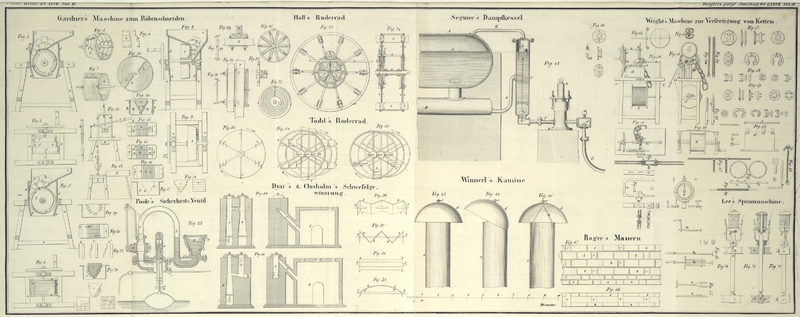

Der dritte Theil meiner Erfindung erhellt aus den beigefügten Zeichnungen, zu deren

Beschreibung ich nunmehr übergehen will. Es ist nämlich Fig. 48 eine von Oben

genommene Ansicht der Maschine; Fig. 49 eine Ansicht

derselben von Unten; Fig. 50 ein seitlicher

Aufriß und Fig.

51 ein Endaufriß; die übrigen Figuren stellen einzelne Theile der Maschine vor. Damit

der Bau und die Einrichtung der Maschine jedoch deutlicher erhelle, will ich

vorläufig die Vorrichtungen angeben, welche sie zu vollbringen hat.

Es wird nämlich ein Eisendraht von einem in dem unteren Theile der Maschine

angebrachten Haspel nach Aufwärts durch einen Führer an eine Rolle geführt, und mit

seinem Ende an dieser befestigt. Durch das Umlaufen dieser Rolle wird der Draht fest

auf den Umfang derselben aufgewunden, wobei er mit Hülfe eines eigenen Führers

vollkommen eben auf die Rolle gelegt wird. Ist eine hinlängliche Drahtmenge

aufgewunden, so wird der Draht durch Bindedrähte, welche an mehreren Stellen um ihn

geschlungen werden, in seiner Stellung erhalten, so zwar, daß wenn man die Rolle

sodann aus der Maschine nimmt und zerlegt, die Drähte einen Ring oder ein

Kettenglied bilden. Dieser Ring wird sodann auf die später anzugebende Weise durch

die in der Rolle befindliche Oeffnung gestekt, und an die Rolle gebunden. Nachdem

dieß geschehen, wird die Rolle abermals in die Maschine gebracht, und neuerdings mit

Draht umwunden, worauf man dann, wenn die Rolle wieder aus der Maschine genommen und

zerlegt wird, die beiden Ringe mit einander verbunden findet.

In Fig. 52

sieht man einzeln für sich den Nahmen A, der, wenn er an

der hölzernen Tafel befestigt worden, den hohlen Zapfen E, um den die Aufwindrolle B umläuft, trägt.

Diese leztere Rolle sieht man in Fig. 57 in verschiedenen

Stellungen betrachtet. Derselbe Rahmen trägt, auch die Welle I), an der, wie man aus

Fig. 48,

50 und

51 sieht,

ein Zahnrad C angebracht ist, welches in die an der

inneren Seite der Rolle B befindliche Verzahnung

eingreift. Hieraus ergibt sich, daß wenn die Kurbel und die Welle D umgetrieben wird, das Rad C die Rolle B umtreibt, woraus dann folgt, daß

sich der Draht von dem Haspel X abwindet, durch den

Führer geführt wird, in der Kehle der Rolle herumgewunden und zu einem Kettengliede

oder Ringe geformt wird.

Fig. 58 zeigt

den hohlen Zapfen, um den die Aufwindrolle läuft, in verschiedenen Stellungen.

Fig. 59 gibt

mehrere Ansichten einer anderen Aufwindrolle, die eine kreisrunde Gestalt hat,

während die in Fig.

57 abgebildete die Form eines Ovales hat. An diesen beiden Arten von

Rollen bemerkt man an dem einen Rande die Verzahnung, mittelst welcher sie durch das

Zahnrad C umgetrieben werden. Wie man sieht, trennen

sich beide Rollen in der Mitte ihrer Kehle; auch öffnen sie sich an einem Gewinde.

Die erstere dieser Einrichtungen ist getroffen, damit man den auf die Rolle

aufgewundenen Drahtring davon abstreifen kann; die zweite hingegen, damit man die eine Seite des

Ringes in das Innere der Rolle hineinschaffen kann, wenn ein zweiter Drahtring an

den ersteren gewunden werden soll.

Die bisherige Beschreibung bezieht sich auf die Verfertigung runder Ketten, wie man

sie z.B. als Ankertaue gebraucht. Zur Leitung des Drahtes während des Auswindens

desselben auf die Rolle dient in diesem Falle ein Handapparat, den man in Fig. 55 und

56 in

verschiedenen Stellungen und in Fig. 51 bei G und H in Thätigkeit sieht.

Handelt es sich dagegen um die Erzeugung flacher Ketten für Gruben und Bergwerke, so

muß die Kehle der Rolle vierekig seyn, wie man sie in Fig. 60 sieht. Auch

geschieht die Leitung des Drahtes in diesem Falle nicht mit der Hand, sondern mit

einem verschiebbaren Führer und einer Stange, welche man in Fig. 54 einzeln für sich

und in Fig.

50 in Thätigkeit sieht. Die Stange J bewegt

sich in Oehren, welche an dem oberen Rande des geradestehenden Brettes für sie

angebracht sind, und an ihr ist der Führer I, durch den

der Draht geht, befestigt. Das Ende der Stange J ruht

mit einer kleinen Reibungsrolle auf dem unebenen Rande des in Fig. 53 in verschiedenen

Stellungen abgebildeten Muschelrades F, und wird durch

eine Spiralfeder gegen dieses leztere angedrükt. Dieses Muschelrad befindet sich an

der Fläche eines Sperrrades K, Fig. 53, welches an einem

in dem Rahmen A fixirten Zapfen umläuft. An der Welle

D befindet sich ein kleiner Sperrkegel L, der, wenn die Welle umläuft, bei jedem halben Umgange

das Sperrrad um einen Zahn weiter bewegt. Hiedurch werden die verschiedenen an dem

Muschelrade befindlichen Erhabenheiten mit dem Ende der Schiebestange in Berührung

gebracht, woraus dann folgt, daß der Führer den Draht in der Aufwindrolle von einer

Seite der Kehle zur anderen hin und her führt, und daß mithin der Draht in

Spiralwindungen aufgewunden wird. Die an der Vorderseite des Sperrrades angebrachten

Zahlen deuten die Zahl der von der Aufwindrolle vollbrachten Umläufe an. Der Zeiger

M ist unbeweglich.

In Fig. 61

sieht man den gegliederten Arm O, mit dessen Hülfe der

Zapfen und die Aufwindrolle an Ort und Stelle erhalten werden, wie man in Fig. 48 und

50

sieht.

Wenn eines der Kettenglieder bricht, öffne ich die Rolle und bringe die beiden nicht

mit einander verbundenen Ringe oder Glieder in das Innere derselben, wie man aus

Fig. 62

sieht. Damit sich der eine der Ringe seitwärts legen kann, ist in dem Zapfen h, wie in Fig. 58 zu ersehen, ein

Ausschnitt angebracht, der es möglich macht, daß die Kette in die in Fig. 50 angedeutete

Stellung gelangen kann. Wenn nun die Rolle unter diesen Umständen auf die früher angedeutete Weise

umgetrieben wird, so wird an die beiden getrennten Kettenglieder ein Ring

geschlungen, der die beiden Glieder mit einander verbindet.

Zum Behufe der Erzeugung von langen Kettengliedern, wie man sie zu Kettenbrüken und

anderen Zweken braucht, bediene ich mich statt der früher beschriebenen Aufwindrolle

der in Fig.

63 abgebildeten kreisrunden Platte, an der ich in Entfernungen, welche der

gewünschten Länge der Glieder entsprechen, zwei kleine Rollen befestige, welche die

Augen der Kettenglieder zu bilden haben. Wenn diese Platte anstatt des Rades C an der Welle D befestigt

worden, so wird der Draht beim Umlaufen der Platte von dem Haspel X abgewunden und in Gestalt der in Fig. 64 angedeuteten

Schlingen aufgewunden. Man hat dann nur mehr, nachdem Augen in die Enden eingesezt

worden, diese Schlingen mit Drähten so zusammen zu binden, daß sie die in Fig. 65

ersichtliche Gestalt bekommen.

Die Verwendung und Verbindung der auf diese Weise gearbeiteten Kettenglieder erhellt

aus Fig. 66,

67 und

68. In

lezterer Figur sieht man um die Augen herum noch eigene Drahtstüke angebracht, um

diesen Theilen dadurch größere Stärke zu geben.

Fig. 69 zeigt

eine nach dem hier beschriebenen Verfahren aus einem Bündel eiserner Drähte oder

Stäbe zusammengesezte und in einer Drehbank abgedrehte Wagenachse.

Ich habe schließlich, um Irrungen zu vermeiden, nur noch zu bemerken, daß in den

meisten der hier beschriebenen Figuren die dazu gehörigen Theile von verschiedenen

Seiten dargestellt sind.

Tafeln