| Titel: | Beschreibung der tragbaren Hochdrukdampfmaschine des Hrn. A. Rouffet, Mechanikers in Paris (rue de l'Orme, 12, place de la Bastille). |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. XXXVIII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Beschreibung der tragbaren Hochdrukdampfmaschine

des Hrn. A. Rouffet,

Mechanikers in Paris (rue de l'Orme, 12, place de la Bastille).

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Maͤrz 1840, S. 85.

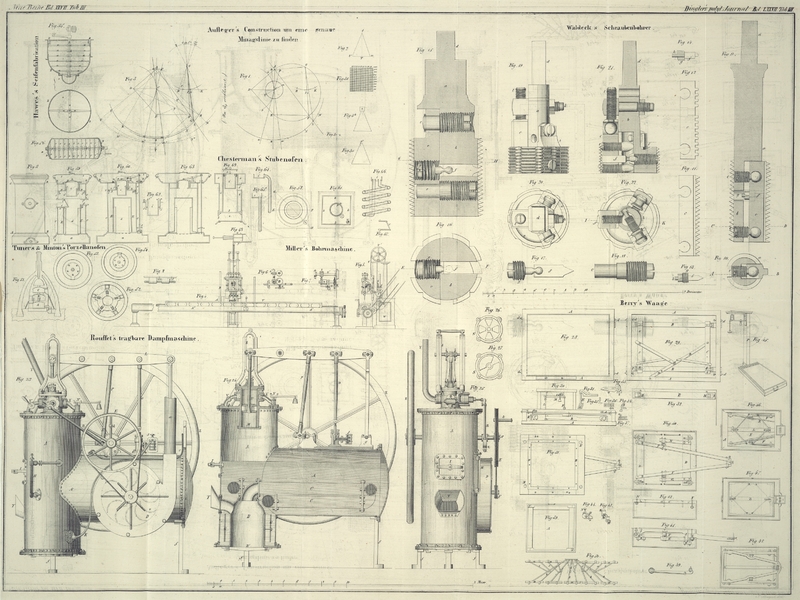

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rouffet's tragbare Hochdrukdampfmaschine.

Wir haben bereits über Rouffet's kleine Dampfmaschine (im

polytechnischen Journal Bd. LXXV. S. 487)

einen sehr günstigen Bericht mitgetheilt und auf die Vortheile, welche sie gewährt,

aufmerksam gemacht. Zur Ergänzung desselben geben wir im Folgenden eine genaue

Beschreibung dieser Maschine, welche wenig Plaz einnimmt und leicht transportirt

werden kann.

Fig. 23 ist

ein Längenaufriß der Maschine, die auf vier Füßen steht, welche man durch Schrauben

mit Muttern auf einem gehörig zugerichteten Boden gut befestigt. Fig. 24 ist ein

senkrechter und Längendurchschnitt derselben; Fig. 25 ein Aufriß von

der Vorderseite; Fig. 26 und 27 zeigen die

Schiebventile, in größerem Maaßstab gezeichnet.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände in allen Figuren.

A, A ist der Dampfkessel, bestehend aus einem

horizontalen Cylinder, der mit einem verticalen verbunden ist, welcher den

Feuerraum, den Kolben mit seinem Stiefel etc. enthält.

B ist der Feuerraum, aus einer gußeisernen Gloke

bestehend, an deren Boden sich der Rost B' befindet;

diese Gloke mündet in die gekrümmten Röhren C, C, in

welchen die vom Ventilator angezogene Flamme circulirt. Diese Röhren sind beständig

in Wasser getaucht und theilen ihm die zum Sieden erforderliche Wärme mit.

D ist ein Ventilator nach dem System von Combes (welches im polytechn. Journal Bd. LXIX. S. 128 und 279 beschrieben ist). Dieser am Ende der

gekrümmten Röhre C angebrachte Apparat stüzt sich gegen

eine der Wände des Kessels und bewirkt den Zug des Ofens, indem er beständig die

Flamme anzieht und ihre Circulation begünstigt. E ist

eine auf der Achse des Schwungrades aufgesezte Scheibe, welche die Bewegung dem

Ventilator mittelst eines über die Rolle F geschlungenen

endlosen Seils mittheilt.

G, G sind kreisförmige Wände aus Eisenblech, welche den

Feuerraum umgeben und bestimmt sind, die Erneuerung des erhizten Wassers durch

kaltes Wasser zu bewirken, indem sie eine beständige Circulation unterhalten.

H ist der Wasserstandszeiger des Kessels; I das Mannsloch.

J ist eine Speisungspumpe, welche das Wasser aus einem

unter dem Kessel befindlichen, 500 Liter enthaltenden Bottich aufsaugt und es durch

die Röhre K in den Kessel treibt.

L ist der Balancier, welcher seinen Stüzpunkt in g hat.

G ist ein oben auf dem Dampfkessel befestigter Cylinder,

welcher beiläufig mit der Hälfte seiner Länge in den Kessel hineinreicht. N das Sicherheitsventil; O

die Kolbenstange der Speisungspumpe; P eine Lenkstange,

welche einerseits am Balancier und andererseits an der auf der Achse des

Schwungrades angebrachten Kurbel angehängt ist.

Q ist ein Excentricum, welches die Bewegung von der

Treibwelle den Schiebventilen mittheilt und zwar mittelst der Zugstangen.

S ist ein gegen die Wand des Cylinders M befestigtes Schiebventil, welches die Oeffnungen der

Scheibe Fig.

26 abwechselnd zudekt und entblößt.

T ist die Oeffnung, durch welche der Ofen gespeist wird;

man verschließt sie mit einem Bakstein oder auf andere Art, sobald die Maschine im

Gang ist.

U, der Kolben, dessen Stange am Balancier angehängt ist

und durch zwei Rollen, die in der Führung b gehen, ihre

verticale Bewegung erhält.

V, Eintrittsröhre des Dampfs in den Cylinder; X, Verbindungsröhren des Sicherheitsventils; Y, Austrittsröhre des Dampfs; Z, Schwungrad, welches sechzig Umgänge in der Minute macht.

a ist die Abzugsröhre, durch welche die Producte der

Verbrennung entweichen, nachdem sie das Wasser erhizt haben; diese Röhre kann in

einen Schornstein gerichtet oder aus dem Gebäude geleitet werden. b, Führung der Kolbenstange; c ein Manometer, welcher an einer Scala d, die

sich senkrecht über dem Kessel befindet, angebracht ist. e, Hahn der Röhre V; f, f, Füße, welche den

Apparat tragen; g, Stüzpunkt des Balanciers M: h, Kurbel auf der Achse i

des Schwungrades; k Griff an der Scheibe E.

Der Ofen wird bloß mit Kohks gespeist, welche leinen Ruß

geben und das Innere der Röhren C, C rein genug

erhalten. Man kann kein anderes Brennmaterial anwenden, weil die Röhren wegen ihrer

Biegungen schwer zu reinigen sind. Zuerst gibt man auf den Rost etwas brennendes

Holz, dann beschikt man den Ofen bis zur Hälfte seiner Höhe, verschließt die Oeffnung T und bewegt den Ventilator mittelst des Griffs k von der Hand; hiezu nimmt man die Schließe x weg, welche die Scheibe E

auf der Schwungradachse befestigt, so daß sie sich frei um diese Achse drehen kann;

es wird dann sogleich ein kräftiges Aufsaugen von Luft durch den Rost beginnen, die

Kohks entzünden sich und die Wärme verbreitet sich in den Röhren; nach 25 Minuten

kommt das Wasser ins Kochen und der Dampf fangt an zu wirken; alsdann bringt man die

Schließe wieder an ihre Stelle und läßt den Griff los, denn die Maschine theilt nun

ihre Bewegung dem Ventilator mit, welcher 240 Umdrehungen in der Minute macht.

Man speist den Ofen dreimal stündlich; die Maschine verbraucht täglich 100 Kilogr.

Kohks und 500 Liter Wasser. Der innere Druk ist gleich 4 Atmosphären oder (!)

anderthalb Pferdekräften; man könnte ihn auf 6 Atmosphären steigern.

Die Maschine wiegt mit allem Zugehör nur 400 Kilogr., läßt sich leicht ausstellen und

auseinandernehmen und kostet 2000 Franken. Man braucht für sie keinen besonderen

Schornstein; eine einfache Ofenröhre, welche durch ein Fenster geht, reicht aus.

Da der Dampf, welcher in die Luft entweicht, rein verloren ist und doch noch eine

sehr hohe Temperatur hat, so schlägt Hr. Rouffet vor, ihn

auf die Art zu benuzen, daß man ihn entweder in der Werkstätte circuliren läßt, um

diese zu wärmen, oder ihn in den Bottich zurükführt, um das Speisungswasser zu

erhizen.

Tafeln