| Titel: | Verbesserungen an den Stubenöfen, worauf sich William Chesterman, Civilingenieur in Barford in der Grafschaft Oxford, am 12. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. LVII., S. 231 |

| Download: | XML |

LVII.

Verbesserungen an den Stubenoͤfen, worauf

sich William Chesterman,

Civilingenieur in Barford in der Grafschaft Oxford, am 12. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jul. 1840,

S. 4.

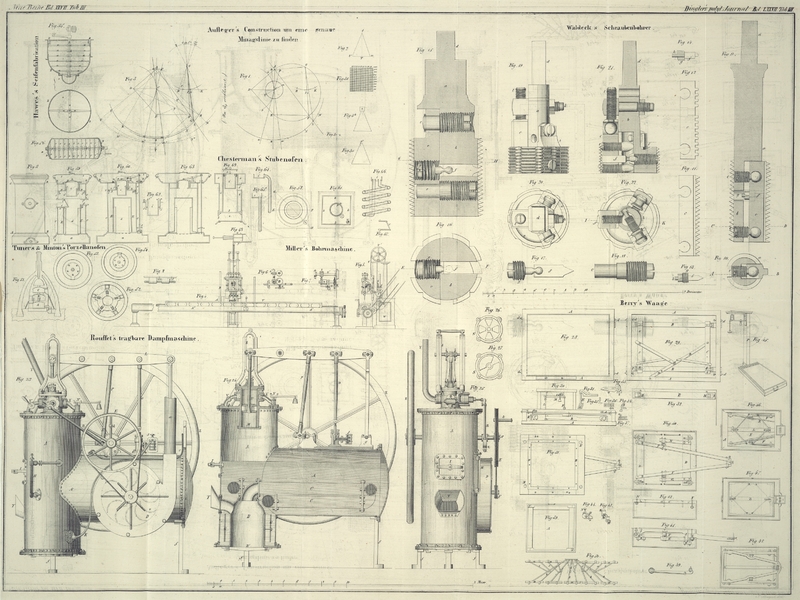

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Chesterman's Verbesserungen an den Stubenoͤfen.

Die von mir an den Stubenöfen angebrachten Verbesserungen ergeben sich aus folgender

Beschreibung der beigefügten Zeichnung.

Es ist nämlich Fig.

57 ein Aufriß eines meiner Erfindung gemäß gebauten cylindrischen Ofens

mit vierekigem Boden und Scheitel.

Fig. 58 ein

horizontaler Durchschnitt desselben Ofens nach der in Fig. 57 angedeuteten

Linie A, B.

Fig. 59 ein

senkrechter Durchschnitt nach der in Fig. 58 angedeuteten

Linie E, F.

Fig. 60 ein

senkrechter Durchschnitt nach der in Fig. 58 ersichtlichen

Linie G, H.

Fig. 61 ein

horizontaler Durchschnitt nach der in Fig. 57 ersichtlichen

Linie C, D.

An allen diesen Figuren ist a die Basis oder Aschengrube

des Ofens, welche bei b mit einem Thürchen versehen ist.

Auf diese Basis a ist in gewöhnlicher Weise mit einem

Sandgefüge das cylindrische Gehäuse c aufgesezt. d ist die Feuerkammer, die innen mit feuerfesten

Baksteinen oder auch auf andere Weise ausgefüttert ist, und in der sich ein Rost

befindet, dessen Stangen entweder nach herkömmlicher Art, oder auch, je nachdem man

es für zwekmäßiger erachtet, beweglich eingesezt sind. Hart an dem oberen Theile der

Feuerkammer d, und zwar an den gegenüber liegenden

Seiten derselben sind beim Gusse oder auf sonstige Weise luftdicht die beiden Hülsen

L, M angebracht, wovon die eine zur Aufnahme der

Mündung e, die andere dagegen zur Aufnahme des

Feuerzuges f bestimmt ist. Die Feuerkammer d ist nicht nur an ihrem oberen Ende, sondern auch an

ihren Seitenwänden, mit Ausnahme der Stellen, an denen die erwähnten Hülsen in sie

einmünden, gehörig verschlossen; ihr unteres Ende dagegen ist auf dem Scheitel der

Basis a aufgesezt, wobei dieses Gefüge durch Sand oder

Cement luftdicht schließend gemacht ist. e, e ist die

Mündung, bei der das Brennmaterial in die Feuerkammer d

gebracht wird, und deren äußere Thüre auf gewöhnliche Weise verschlossen ist. Diese

Mündung paßt genau in die Seitenwand des Cylinders c und

in eine der angegebenermaßen an der Feuerkammer d

angebrachten Hülsen. In Fig. 67 sieht man diesen

Theil einzeln für sich abgebildet. f, f ist der

Feuerzug, welcher an der entgegengesezten Seite genau in den Cylinder o und in die Hülfe M

eingepaßt ist. An der inneren Wand des Cylinders c

bemerkt man einen vorspringenden Kranz g, in den eine

Platte h einfällt, welche leztere ungefähr 1/10 Zoll

hoch mit Sand bedekt wird, i ist ein cylindrisches

Wassergefäß, welches durch die Platte h sezt, und mit

einem Kranze j in die auf dieser Platte befindliche

Sandschichte eingesezt wird. k ist ein zweites Gefäß von

vierekiger Gestalt, welches mit dem Gefäße i aus einem

Stüke gegossen oder wenigstens wasserdicht an dasselbe gepaßt ist, und welches auf

dem oberen Rande des Cylinders c aufruht. Der Dekel l dieses Gefäßes k ist

mittelst eines Wassergefüges eingepaßt, und dieses Gefüge wird durch Verdichtung des

aus dem Gefäße k aufsteigenden Dampfes mit Wasser

versehen. In diesem Dekel l befindet sich ein Ventilator

m, durch den man, wenn es nöthig ist, Dampf in das

Zimmer entweichen lassen kann. Von dem Boden des Gefäßes k ragt unmittelbar über dem Gefäße i und

diesem entsprechend ein Ring n empor, in welchem sich,

wie Fig. 60

zeigt, bei o ein kleines Loch von ungefähr 1/8 Zoll im

Durchmesser befindet, damit zum Ersaze des durch die Verdampfung verloren gehenden

Wassers aus dem Gefäße k in das Gefäß i Wasser übergehen kann. p

ist eine umgekehrte Schale, die sich in dem Gefäße i

nach Art eines Gasometers oder Gashälters bewegt. Der Hebel q bewegt sich frei um seinen Drehpunkt, der sich an dem in dem Gefäße k befestigten Träger r

befindet. Das eine Ende dieses Hebels q ist an dem

Mittelpunkte des convexen Scheitels der Schale p

befestigt, das andere Ende dagegen ist an dem Draht s

festgemacht, der an eine horizontale Scheibe t läuft.

Diese leztere befindet

sich auf der Oeffnung u, durch welche die zur

Unterhallung des Feuers nöthige Luft in den Theil a

Zutritt erhält. Der Draht s läuft frei durch ein in dem

Ende des Hebels q befindliches Loch, ist aber durch eine

an seinem Ende angebrachte und auf der oberen Seite des Hebels q aufliegende Mutter verhindert, sich aus lezterem

auszuziehen. Von dem Boden des Gefäßes k ragt bis zu

gleicher Höhe mit dem Kranze n eine Röhre empor, welche

dem Drahte s einen freien Durchgang durch den Boden von

k gestattet, und zwar ohne daß Wasser aus dem Gefäße

k ausfließen kann, wie dieß der Fall wäre, wenn der

Draht bloß durch ein einfaches Loch liefe. In der aus der Zeichnung ersichtlichen

Stellung des Apparates ist die umgekehrte Schale p,

indem diese schwerer ist als der Draht und die an ihm befestigte Scheibe, in dem

Gefäße i niedergesunken, und die Scheibe t bis zu ihrer größten Höhe von der Mündung u aufgehoben. Wenn das Gefäß K und das Gefäß l beinahe bis zur Höhe des

Kranzes n mit Wasser gefüllt worden, wie in der

Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet ist, und wenn in d ein Feuer aufgezündet worden, so wird das Wasser in i erhizt werden, und der aus ihm emporsteigende Dampf in

die Schale treten, wo dann diese sich nach Aufwärts bewegen wird, während der an dem

anderen Ende des Hebels q befindliche Draht s sich nach Abwärts bewegt, und dadurch den Zug durch

u verhindert. Wenn das Wasser eine Temperatur von

80° R. erlangt hat, so wird die Mündung u

gänzlich geschlossen seyn und der Apparat die in Fig. 60 durch punktirte

Linien angedeutete Stellung erlangt haben. In dem Scheitel der Schale P muß sich ein kleines Loch befinden, damit die in ihr

enthaltene Luft entweichen, sie selbst aber niedersinken und sich mit dem in dem

Gefäße i befindlichen Wasser füllen kann. So wie die

Temperatur des Ofens und des Wassers wegen verminderter Speisung des Feuers mit Luft

sinkt, wird die Schale p herabsinken, und durch ihre

Rükwirkung auf den Hebel q die Scheibe t empor heben, bis der Luftzufluß so groß geworden, daß

der Ofen gleichmäßig auf der gewünschten Temperatur erhalten wird.

Fig. 62 zeigt

eine andere Einrichtung des Wassergefäßes 1. Dasselbe hat nämlich hier einen zweiten

Ring n², und die Schale p taucht in das zwischen den beiden Ringen n

und n² enthaltene Wasser, welches durch das Loch

o von dem Gefäße R her

zufließt. Bei dieser Einrichtung ist in dem Wassergefäße i eine geringere Wassermenge erforderlich, was in gewissen Fällen

wünschenswerth seyn kann.

Fig. 63 zeigt

eine andere Form des Apparates, an der die Feuerkammer d

überall, ausgenommen am Grunde und da, wo die Mündungen sich befinden und die Feuerzugröhre eingesezt

ist, mit Wasser umgeben ist. Alle unter die Wasserlinie fallenden Gefüge müssen

daher hier wasserdicht seyn. Um das Wasser dem Feuer näher zu bringen und hiedurch

dem Spiele von p eine größere Empfindlichkeit zu geben,

kann man in das Wassergefäß i eine aus Fig. 64 zu ersehende

gebogene Röhre einsezen, deren senkrechter Theil zwischen der Feuerkammer und dem

äußeren Cylinder herabsteigt. Einer anderen Modifikation dieses Theiles gemäß kann

man in den Boden von i, wie Fig. 65 zeigt, eine

gerade Röhre einsezen, und das Gefäß i so weit aus dem

Mittelpunkte bringen, daß die erwähnte Röhre in den zwischen der Feuerkammer und dem

Cylinder befindlichen leeren Raum fällt.

Eine andere Einrichtung, die, wie mir scheint, dem fraglichen Zweke noch vollkommener

entspricht, erhellt aus Fig. 66. Dieselbe besteht

nämlich aus einer um die Feuerkammer gewundenen Röhre, deren beide Enden in das

Gefäß i einmünden. Diese Röhre kann auch von dem Ofen

aus in einem Zimmer herum geführt werden, bevor sie in den Behälter i zurükkehrt. Das in ihr circulirende Wasser wird die

Heizkraft des Ofens bedeutend erhöhen.

Fig. 67 zeigt

die Mündung e aus der Feuerkammer genommen einzeln für

sich und in einem Durchschnitte. Man sieht daran nach Oeffnung des vorderen

Thürchens eine cylindrische Röhre, deren inneres Ende schräg abfällt, und mit einer

Platte v, die sich an ihrem oberen Ende in Angeln bewegt

und sich vermöge ihrer eigenen Schwere schließt, versperrt ist.

Damit das Brennmaterial eingetragen werden kann und diese Röhre dennoch geschlossen

bleibt, soll man sich zu diesem Behufe der aus Fig. 68 ersichtlichen

Schaufel bedienen. Mit dieser wird das Brennmaterial nämlich in die Mündung

eingeschoben, bis der Vorsprung i an die vordere Seite

derselben anschließt, wo man dann mittelst des durch den Griff laufenden Stabes das

Brennmaterial von der Schaufel herab in die Feuerkammer d treibt. Die Platte oder das Ventil v gibt

hiebei nach, schließt sich aber jedesmal wieder, so oft der Stab zurükgezogen

wird.

Fig. 69 zeigt

einen Durchschnitt eines modificirten zum Kochen eingerichteten Ofens von meiner

Erfindung. Hier ist 1 die Aschengrube, deren Thürchen sich bei 2 befindet; 3 der

Rost; 4 ein Kessel oder Wasserbehälter, dessen innerer cylindrischer Raum mit Thon

ausgefüttert ist und die Feuerkammer bildet. Wenn man es zu gewissen Zweken für

geeignet findet, kann man diesem Kessel an seinem oberen Theile größere Dimensionen

geben, als an dem unteren Theile, der den Ofen bildet. Oben auf diesem Kessel und an

dessen Seiten können die

verschiedenen zum Kochen bestimmten Gefäße angebracht werden; 5 ist der Feuerzug; 6

das Wassergefäß, welches an seinem oberen Rande einen Vorsprung oder Kranz hat und

mit diesem in das Sandgefüge 8 einpaßt. Lezteres ist an der inneren Wand der

cylindrischen Oeffnung des Kessels und zwar in der Nähe ihres oberen Endes

angebracht. Der Dekel 9 paßt genau auf dieses Wassergefäß; er kann jedoch

abgenommen, und wenn man des Wassergefäßes nicht bedarf, durch einen Dekel 10 ersezt

werden, welcher jedoch gleichfalls in das Sandgefüge 8 eingesezt werden muß. Das

Brennmaterial wird bei der oben erwähnten cylindrischen Oeffnung eingetragen, wobei

jedoch entweder das Wassergefäß 6 oder der Dekel 10 abgenommen werden muß.

Ich binde mich durchaus an keine bestimmte Methode, die Bewegung der Schale zum

Behufe der Absperrung oder Eröffnung des Canales, in welchem die Luft dem Feuer

zuströmt, weiter fortzupflanzen. Eben so wenig binde ich mich an irgend eine

bestimmte Stellung des Wasserbehälters in Bezug auf das Feuer, vorausgesezt, daß die

Wärme auf gehörig wirksame Weise auf ihn einwirken kann. Endlich binde ich mich auch

an keine bestimmte Art von Ofen, in so lange als sie zur Aufnahme meines Apparates

geeignet ist. Mein Apparat erheischt durchaus keine bestimmte Form; doch dürfte sich

für den Behälter i und die Schale p die Cylinderform am besten eignen. Bemerken muß ich, daß die Schale p eben so gut der Einwirkung des Dampfes unterliegen

würde, wenn sie sich in einem glatten Gefäße ohne Leiste oder Kranz x bewegen würde; doch halte ich einen solchen Kranz für

zwekmäßig, um der Bewegung der Schale mehr Stätigkeit zu geben. Weder das Gefäß k, noch der Kranz n sind

eigentlich zum Spiel des Apparates wesentlich erforderlich; doch halte ich beide für

sehr nüzlich, indem sie einen Condensator oder einen Behälter für den aus i aufsteigenden Dampf, und zugleich auch einen Behälter

bilden, von dem aus dieses Gefäß mit Wasser gespeist werden kann.

Tafeln