| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Verhütung der Explosionen der Dampfkessel, worauf sich Charles Pierre Devaux in Fenchurch Street in der City of London, in Folge der von einem Ausländer erhaltenen Mittheilungen, am 23. Mai 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. LIX., S. 242 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen an den Apparaten zur

Verhuͤtung der Explosionen der Dampfkessel, worauf sich Charles Pierre Devaux in Fenchurch

Street in der City of London, in Folge der von einem Auslaͤnder erhaltenen

Mittheilungen, am 23. Mai 1837 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Jun. 1840, S.

185.

Mit Abbildungen aus Tab.

IV.

Devaux's Verbesserungen an den Apparaten zur Verhuͤtung der

Explosionen der Dampfkessel.

Die Explosionen der Dampfkessel und Dampfgeneratoren werden zuweilen dadurch

veranlaßt, daß sich der Dampf in ihnen allmählich bis zur Erreichung einer

Spannkraft, welche größer ist als der Widerstand, den das Metall derselben zu

leisten vermag, ansammelt. Weit häufiger sind sie aber die Folge eines Sinkens des

Widerstandes im Kessel oder Generator, bei welchem die Wände des Kessels einen hohen

Hizgrad erlangen können. Kommt nämlich unter diesen lezteren Umständen plözlich

frisch zuströmendes Wasser mit den überhizten Kesselwänden in Berührung, so wird

augenbliklich eine überaus große Menge Dampf erzeugt. Die Ueberhizung der

Kesselwände tritt aber auf den Dampfbooten bisweilen auch dadurch ein, daß das Boot

längere Zeit über auf der einen Seite liegt, wo dann natürlich die gegenüberliegende

Seite des Kessels nicht hinreichend durch Wasser gegen Ueberhizung geschüzt ist.

Bisweilen sind die Explosionen ferner Folge des plözlichen Eröffnens. des Ventiles

oder einer anderen Oeffnung des Kessels; denn bei der hieraus erwachsenden

plözlichen Verminderung des auf die Oberfläche des Wassers wirkenden Drukes tritt

ein plözliches Aufsprudeln des Wassers ein, wodurch dieses nicht nur in dem ganzen

von dem Dampfe eingenommenen Raume versprizt, sondern auch gegen die Wände und den

Scheitel des Kessels geschleudert wird, so daß abermals eine plözliche Entwikelung

einer großen Menge Dampfes eintreten muß. Ferner werden die Explosionen bisweilen

veranlaßt durch die salzigen oder erdigen Incrustationen, welche sich auf den Böden

der Kessel ansezen, und welche, indem sie schlechte Wärmeleiter sind, eine

unmittelbare und regelmäßige Uebertragung der Wärme von dem Kesselboden an das

Wasser verhindern, und somit eine Ueberhizung der Kesselböden zur Folge haben.

Werden nun diese Incrustationen bei weiterer Zunahme der Hize oder aus irgend einer

anderen Veranlassung lose, so kommt das Wasser gleichfalls mit überhiztem Metalle in Berührung, wodurch

abermals plözlich eine große Menge Dampf erzeugt wird. Es geschieht endlich

bisweilen, daß der Wärmestoff das Wasser nicht regelmäßig in Dampf Verwandelt,

sondern sich in dem in dem Kessel enthaltenen Wasser ansammelt, wo dann, wenn sich

dieser Wärmestoff aus irgend einer Veranlassung plözlich entbindet, augenbliklich

eine ungeheure Menge Dampfes erzeugt wird. Alle diese Ursachen der Explosionen

sollen nun durch die neuen Apparate unwirksam gemacht werden.

Der erste dieser Apparate, welcher zur Verhütung der aus der einfachen allmählichen

Dampfansammlung im Kessel erwachsenden Gefahr dienen soll, ist ein zusammengeseztes

Sicherheitsventil. Dieses besteht aus einem gewöhnlichen Sicherheitsventile, welches

mit einem an einem Hebel aufgehängten Gewichte belastet und mit einem belasteten

Kolben in Verbindung gebracht ist. Dieser leztere spielt in einem mit Oehl oder

einer anderen Flüssigkeit gefüllten Cylinder, in welchen von dem Kessel her Dampf

eingelassen wird, so daß dieser auf die Oberfläche des Oehls oder der Flüssigkeit

drükt, und den Kolben emportreibt, wenn das gewöhnliche Sicherheitsventil nicht frei

und richtig spielen sollte. Dabei kann aber dieses leztere von dem Kolben ganz

unabhängig sein Spiel vollbringen, in so lange es sich in guter Ordnung

befindet.

Ein zweiter Theil der Erfindung ist zur Verhütung der Gefahr bestimmt, welche durch

das Vorhandenseyn von zu hoch gespanntem Dampfe im Dampfraume des Kessels bedingt

ist – derselbe mag sich durch allmähliche Ansammlung oder in Folge irgend

einer Plözlichen Dampfentwikelung gebildet haben – oder welche aus der

Ueberhizung der Kesselböden in Folge von Incrustationen erwächst. Der hierauf

bezügliche Theil des Apparates besteht aus Röhren, Dampfbüchsen, Hähnen und anderen

Theilen, so wie dazu auch ein Stük eines leichtflüssigen, bei einer gewissen

Temperatur in Fluß gerathenden Metalles gehört. Dieses leichtflüssige Metall muß

entweder der Einwirkung des in dem oberen Theile des Kessels befindlichen Dampfes,

oder der Einwirkung der von dem Kesselboden ausgehenden Hize ausgesezt seyn, je

nachdem der Apparat die durch plözliche Entwikelung zu hoch gespannten Dampfes im

Dampfraume bedingten Gefahren, oder die Ueberhizung des Kesselbodens verhüten soll.

Durch das Schmelzen des Metallstükes soll nämlich dem in dem Kessel enthaltenen

Dampfe ein Ausweg eröffnet werden, der sich nach Belieben auch wieder aufheben läßt,

indem, wie weiter unten ausführlich angegeben werden soll, das geschmolzene

Metallstük sehr leicht und ohne Unterbrechung des Ganges der Maschine durch ein anderes

ersezt werden kann.

Ein weiterer Theil der Erfindung besteht ferner in einer verbesserten

Schwimmervorrichtung, durch welche nicht bloß die Höhe des Wasserstandes im Kessel

angedeutet, sondern im Falle eines zu tiefen Sinkens des Wassers auch dem Dampfe

Austritt gestattet werden kann.

Endlich umfaßt die Erfindung auch noch eine verbesserte, besonders an den Kesseln der

Dampfboote anwendbare Vorrichtung, welche aus Dämpfern oder Registern besteht, die

vermöge ihrer eigenen Schwere oder mittelst eigener, an ihnen angebrachter Gewichte

arbeiten, und die, wenn das Boot längere Zeit auf der einen oder anderen Seite

liegt, den Zug in den Feuerzügen und im Schornsteine ganz oder zum Theil

absperren.

Der Dampf, der in Folge der Thätigkeit irgend eines der genannten Apparate aus dem

Dampfkessel oder Generator entweicht, wird entweder in die den Kessel oder Generator

umgebenden Feuerzüge geleitet, und zwar in einer Richtung, welche dem Zuge des Ofens

entgegen ist, damit die heiße Luft und die Flammen gegen den Ofen zurükgetrieben und

also das Feuer in diesem zum Theil oder gänzlich ausgelöscht wird; oder man kann ihn

auch direct in oder unter den Ofen leiten, damit er daselbst das Feuer zum Theil

oder gänzlich auslösche; oder man kann ihn noch zu anderen Zweken verwenden, die

weiter unten ausführlich angegeben werden sollen; oder endlich man kann ihn auch in

die Luft entweichen lassen. Auch muß hier vorläufig noch bemerkt werden, daß man

alle diese Apparate gemeinschaftlich oder auch nur einzeln, je nachdem es die

Umstände räthlich machen, an den Kesseln anwenden kann.

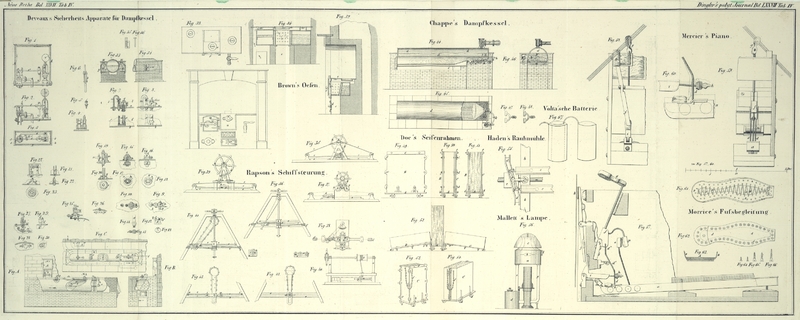

Fig. A, B, C geben Ansichten eines Kessels, an welchem

die meisten der hier erwähnten Erfindungen angebracht sind. Die übrigen Figuren

dienen zur Versinnlichung der Details der verschiedenen Apparate, und zwar Fig. 1 bis 6 zur

Versinnlichung des zusammengesezten Sicherheitsventiles. Fig. 1 zeigt nämlich

dasselbe von der Seite betrachtet, und in ein Gehäuse, in welchem es versperrt

werden kann, eingesezt. Fig. 2 ist ein senkrecht

durch dasselbe geführter Durchschnitt, und zwar nach der in dem Grundrisse Fig. 3 durch

die Linie 3,4 angedeuteten Richtung. Fig. 4 ist ein

Querdurchschnitt eines Theiles dieses Ventiles. Fig. 5 und 6 endlich zeigen einzelne

Theile desselben für sich allein. In Fig. 1 und 2 sind die mit a bis h bezeichneten Theile

solche, welche den an dem gewöhnlichen beschwerten Sicherheitsventile gebräuchlichen

ähnlich und entsprechend sind. Es ist nämlich a eine mit

dem Inneren des Kessels communicirende cylindrische Röhre, an deren oberem Ende sich der Siz für

das Ventil b befindet. Der Stiel dieses lezteren geht

frei durch ein in dem oberen Theile der Ventilbüchse d

enthaltenes Schälchen. Beschwert ist das Ventil durch das in der Nähe des Endes des

langen Hebels f angebrachte Gewicht e; wird das äußere Ende des Hebels f niedergedrükt, so wird das Ventil b auf seinen Siz herabgedrükt; wird der Hebel dagegen

emporgehoben, so steigt auch das Ventil von seinem Size empor. Zur Führung des

Hebels bei seiner Bewegung dient das mit einem Ausschnitte oder Tender versehene

Band i. Das äußerste Ende des Hebels ist gabelförmig gebildet, und mit einer Stange

l verbunden, deren unteres Ende in eine genau an

dasselbe passende Röhre aus hartem Holze oder Glas eingesezt ist. Dieses untere Ende

bildet somit einen Kolben, welcher durch einen ledernen Ring hindurch in einem

Cylinder m spielt, und wenn der Apparat im Zustande der

Ruhe ist, durch ein Gewicht v auf den Boden des.

Cylinders herabgedrükt wird. Der Cylinder m communicirt,

wie in Fig. 3

und 4 zu

sehen, durch einen horizontalen Canal mit einem kleineren Cylinder n, der selbst wieder durch eine Röhre o mit der unter dem Ventile b befindlichen, in Fig. 2 ersichtlichen Röhre

communicirt. Beide Cylinder sind mit Oehl oder einer anderen Flüssigkeit

gefüllt.

Wenn nun der Dampf im Kessel einen höheren Druk erlangt, als das Ventil auszuhalten

vermag, so hebt er das Ventil b auf, wo er dann unter

den Rändern des Ventiles hinweg in die Ventilbüchse d,

und aus dieser durch die Röhre g in die Luft oder in die

Feuerzüge, oder in den Ofen entweicht. Sollte jedoch, wie es an den

Sicherheitsventilen öfter vorzukommen Pflegt, das Ventil b entweder in Folge der Oxydirung seines Metalles, oder in Folge des

Drukes der äußeren Luft, oder aus irgend einer anderen Ursache in seinem Size steken

bleiben, und sich nicht schnell emporheben, so wird der Dampf, indem er sich im

Kessel anzusammeln fortfährt, die Röhre o erfüllen, mit

der Oberfläche des in dem Cylinder n enthaltenen Oehls

in Berührung kommen, seinen Druk darauf ausüben und dadurch ein Emporsteigen des

Kolbens l bewirken. Ist dieser leztere eine kleine

Streke weit emporgestiegen, so werden die Böden der Fenster oder Ausschnitte der

Glieder k auf die Zinken der an dem Ende des Hebels f befindlichen Gabel treffen, mithin das Ende dieses

Hebels emporheben, und hiemit auch das Ventil b von

seinem Size aufheben. Dabei kommt zu bemerken, daß der Kolben l mit einer größeren Kraft, als sie durch den steigenden Druk des Dampfes

allein bedingt ist, das Ventil b emporheben wird, und

zwar indem er mittelst eines sehr langen Hebels auf dasselbe wirkt. Das Ventil b

wird somit gezwungen

werden sich zu erheben, bevor noch der Dampf einen gefährlichen Grad von Spannkraft

erlangt hat. Sobald das Ventil seinen Siz verläßt, wird Dampf unter dessen Rändern

entweichen. Die Folge hievon wird seyn, daß der auf die Oberfläche des in dem

Cylinder n enthaltenen Oehles wirkende Druk unmittelbar

abzunehmen beginnt, und daß diese Abnahme des den Kolben l empordrängenden Drukes in dem Maaße fortschreiten wird, als mehr und

mehr Dampf an dem Ventile b entwichen ist; der Kolben

wird demnach allmählich herabsinken und auf das Ventil b

zu wirken aufhören.

Man wirb hieraus leicht abnehmen, daß diese Vorrichtung nicht bloß den Zwek hat, das

Ventil b gewaltsam zu erheben, im Falle es dem directen

Druke des Dampfes nicht nachgeben sollte, sondern daß sie auch zur Regulirung seiner

Bewegung und zur Verhütung des an den gewöhnlichen Sicherheitsventilen so häufig

vorkommenden plözlichen Emporspringens und Niederfallens des Ventiles dient. Denn

das Ventil b kann nicht eher bedeutend aufsteigen, als

bis der Dampf so viele Kraft erlangt hat, daß er auf den Kolben l wirkt; und die Bewegung dieses Kolbens nimmt nicht

augenbliklich ab, sondern erfordert immer einige Zeit, so daß also die in der

Bewegung des Ventiles b vorgehenden Veränderungen immer

nur allmählich eintreten können. Der ganze Apparat ist, wie bereits erwähnt, in

einem Gehäuse A enthalten, welches mit einem gehörigen

Thürchen und Schlosse versehen seyn und stets verschlossen bleiben soll. Den

Schlüssel dazu soll nur der Maschinenaufseher führen, damit sich keiner der Arbeiter

beigehen lassen kann, an der Belastung des ersten Ventiles oder des Kolbens l irgend eine Veränderung vorzunehmen. Dieses Gehäuse

sammt dem Apparate läßt sich an irgend einem geeigneten Theile des Kessels

anbringen, wie in Fig. A und B bei A angedeutet ist.

Was nun jenen Apparat betrifft, dessen Wirkung von der Schmelzung eines Stükes

leichtflüssigen Metalles abhängt, so kann dieses entweder an dem Boden des Kessels

oder in dessen Nähe angebracht werden, damit es der Wärme der heißen Wassermasse

sowohl, als der Wärme des Metalles des Kesselbodens, als auch dem allenfalls mit ihm

in Berührung kommenden Dampfe ausgesezt ist; oder es läßt sich auch an dem oberen

Theile des Kessels anbringen, damit bloß die Wärme des Dampfes allein auf dasselbe

wirken kann; oder es läßt sich endlich in der Art anbringen, daß die Wärme nur durch

Wärmeconductoren, die später beschrieben werden sollen, darauf einwirken kann. In

allen diesen Fällen wird das leichtflüssige Metall Dampf austreten lassen, wenn das

Wasser bis in die Nähe des Kesselbodens gesunken ist, oder wenn der Kesselboden eine

zu hohe Temperatur erlangt hat.

In Fig. 7 bis

14 sieht

man die erste dieser Anwendungsweisen des leichtflüssigen Metalles, in Fig. 15 bis

18 die

zweite, und in Fig.

19 bis 24 die dritte erläutert.

Fig. 7 ist ein

senkrechter Durchschnitt; Fig. 8 eine seitliche

Ansicht; Fig.

9 ein Grundriß; Fig. 10 ein horizontaler

Durchschnitt nach der in Fig. 7 ersichtlichen Linie

1,2; Fig. 11

ein senkrechter Durchschnitt nach der in Fig. 8 ersichtlichen Linie

3,4; Fig. 13

ein horizontaler Durchschnitt nach der in Fig. 7 angedeuteten Linie

5,6; Fig. 14

ein Grundriß des Dekels p.

An allen diesen Figuren sind a, a und b, b die Scheitel- und Bodenplatten eines

Kessels, an dessen Boden ein Gehäuse c gehörig fixirt

ist. Von diesem Gehäuse aus steigen zwei Röhren d, e,

die sowohl in das Gehäuse c als in die Scheitelplatte

des Kessels dampfdicht eingefügt sind, empor, wie in Fig. 7 und 8 zu sehen. In den oberen

Theil der Röhre d ist mit einem Schraubengewinde eine

zweite Röhre f eingesezt, deren oberes Ende mit einer

Dampfbüchse g frei communicirt. Diese leztere, von der

aus, wie in den oben angeführten Figuren A, B und C zu ersehen ist, eine Röhre in den Feuerzug des Ofens führt, ist

mit einem dampfdicht passenden Dekel p verschlossen.

Ferner laufen von der Dampfbüchse g aus, wie Fig. 12 zeigt,

die beiden Pfosten g, und durch diese sowohl als durch

das vierekige, am Scheitel des Dekels befindliche Stük sezt ein Stab r, an dessen einem Ende ein Vorhängschloß s angebracht ist. Ist dieses Schloß abgesperrt, so kann

der Stab r nicht ausgezogen und mithin auch der Dekel

p nicht abgenommen werden. Die Röhre e communicirt durch eine kleine Röhre i, in die bei l ein

Sperrhahn eingesezt ist, mit der gebogenen Röhre m,

welche sich durch die Dekelplatte des Kessels zurükbiegt, und an ihrem Ende mit

einem Dekel n, in den kleine Löcher gebohrt sind,

versehen ist. Wenn der Apparat arbeiten soll, so wird der Sperrhahn, wie in Fig. 7 zu

sehen, offen gehalten, damit Dampf aus dem Kessel in die Röhre e gelangen kann. Das untere Ende der Röhre f ist etwas konisch gebildet, und in diesen konischen

Theil ist ein kleiner, aus einem leichtflüssigen Metalle bestehender Pfropf

eingesezt. Auf das untere Ende der Röhre f ist ein

kleiner Dekel oder eine kleine Büchse geschraubt, und in der Mitte dieser Büchse

befindet sich ein Schaft, der als Träger des leichtflüssigen Metallpfropfes dient.

Am Rande herum sind jedoch kleine Löcher in diese Büchse gebohrt, damit der Dampf

aus der Röhre e in sie hinein und mit dem Pfropfe in

Berührung gerathen kann.

Dieser Apparat arbeitet nun folgendermaßen. Wenn der Kessel in Thätigkeit ist, so

wird die auf seinem Boden angebrachte und von dem Wasser umspülte Büchse c allmählich die Temperatur des Wassers annehmen, und

diese Temperatur gradweise dem leichtflüssigen Metallpfropfe mittheilen. Während die

Dampferzeugung von Statten geht, wird ein Theil des Dampfes durch den Dekel n in die Röhre m eintreten,

und durch diese Röhre sowohl als durch die Röhre e in

die Büchse c gelangen. Da dieser Dampf nicht entweichen

kann und also unbewegt bleibt, so wird sich seine Temperatur auf jene der ihn

umschließenden Metalloberflächen steigern, welche leztere selbst die Temperatur des

sie umspülenden Wassers und des Kesselbodens haben. Der untere Theil des

leichtflüssigen Pfropfes kommt auf solche Weise mit dem Dampfe in Berührung, wo dann

sowohl die Wärme dieses Dampfes als auch jene der unteren Platten der Büchse c und der Röhren d, f zu

seiner Schmelzung beitragen wird. So lange sich die Temperatur des Dampfes innerhalb

der bestimmten Gränzen erhält, oder so lange die Wassermasse keine Temperatur

erreicht, die den Schmelzpunkt des leichtflüssigen Pfropfes übersteigt, wird alles

im Stande der Ruhe verbleiben. So wie aber durch Incrustationen oder durch irgend

eine andere Ursache ein höherer Hizgrad hervorgebracht wird, wird der Boden und ein

Theil der Seitenwände des Pfropfes in Fluß gerathen, wo dann der Pfropf nicht länger

mehr fest in seinen Siz paßt, sondern von dem Dampfe durch die Röhre f empor in die Dampfkammer g

getrieben werden wird. Der durch die genannte Röhre in die Dampfkammer emporfahrende

Dampf gelangt sodann in der Röhre h in den den Kessel

umgebenden Feuerzug, und zwar in einer Richtung, welche jener des von dem Ofen

herführenden Zuges entgegengesezt ist. Es folgt hieraus eine Dämpfung des Feuers,

und zwar in einem Grade, der mit der Dauer des Entweichens des Dampfes im

Verhältnisse steht; der Kessel wird somit, anstatt eine größere Erhizung zu

erleiden, im Gegentheil in seinem ganzen Umfange allmählich abgekühlt werden.

Nachdem der leichtflüssige Pfropf in Fluß gerathen, läßt sich das Entweichen des

Dampfes, sobald man es für nöthig erachtet, wieder aufheben.

Fig. 15, 16, 17 und 18 zeigen

einen Apparat, an dem der leichtflüssige Metallpfropf an dem oberen Theile des

Kessels angebracht, und also nur der Einwirkung der Wärme des Dampfes ausgesezt ist.

Fig. 15

ist ein Querdurchschnitt; Fig. 16 eine seitliche

Ansicht; Fig.

17 ein horizontaler Durchschnitt nach der Linie A in Fig.

15 geführt. Fig. 18 ein Grundriß von

Fig.

16.

a, a ist die oben Kesselplatte; b eine kurze, fest an den Kessel gebolzte Röhre, deren unterer Theil sich innerhalb des

Kessels befindet und einem Hahne als Siz dient, während ihr oberes Ende einen

größeren Durchmesser hat und eine Dampfkammer bildet. Der konische, in seinen Siz

eingeriebene Zapfen c ist an seinem unteren Ende diker,

damit er durch den Druk des Dampfes fester in seinen Siz eingetrieben wird. Der

Canal des Hahnes öffnet sich horizontal in eine Büchse d, in welche Löcher gebohrt sind. In den Zapfen des Hahnes selbst ist in

senkrechter Richtung ein cylindrisches Loch gebohrt, in welches die kurze gerade

stehende Röhre f, die der Röhre f des oben beschriebenen Apparates entspricht, eingesezt ist. In dem

unteren Ende dieser Röhre ist der leichtflüssige Metallpfropf fixirt. Ueber der

Kammer b ist ein Dekel p

angebracht und gut schließend darauf festgemacht.

Das Spiel dieses Apparates geht nun folgendermaßen von Statten. Wenn die Masse des in

dem Kessel enthaltenen Dampfes eine Temperatur und einen Druk erreicht, der jenen,

für den der Kessel berechnet ist, übersteigt, so werden die verschiedenen

Metalloberflächen des innerhalb des Kessels befindlichen Apparates allmählich

derselben Temperatur theilhaftig werden. Durch die Hize dieser Metalloberflächen

sowohl als durch die Hize des Dampfes, der durch die Löcher y eindringt, und dadurch mit dem leichtflüssigen Metallpfropfe in

Berührung kommt, wird dieser allmählich an der unteren Seite und an den Rändern in

Fluß gerathen, wo dann der Dampf den Pfropf durch die Röhre f in die Dampfkammer b emportreiben wirb, so

daß auf diese Weise für den Dampf ein freier Weg eröffnet ist. Der Dampf strömt

somit durch die Röhre f über der durchlöcherten Platte

in die Dampfkammer ein, tritt dann durch die Löcher dieser Platte in die Dampfkammer

b herab, um aus dieser durch die Möhre h in die atmosphärische Luft oder in den Kessel

umgebenden Feuerzug zu entweichen, und dadurch auf die bereits oben angegebene Weise

den Zug des Ofens zu ermäßigen oder zu unterdrüken.

Fig. 19 und

20 zeigen

einen mit einem leichtflüssigen Metallpfropfe versehenen Apparat, welcher Dampf

entweichen läßt und die Wirkung des Feuers ermäßigt oder auch wohl ganz aufhebt, so

oft das Wasser bis in die Nähe des Bodens des Kessels sinkt. Apparate dieser Art

eignen sich besonders für Kessel, an denen auf dem Feuer ausgesezten Theile des

Kesselbodens nur eine sehr dünne Wasserschichte ausgebreitet ist. e ist die Bodenplatte eines Dampfkessels oder

Dampferzeugers, und f das untere Ende einer Röhre, die

in einen umgestürzten Napf g eingeschraubt ist. Lezterer

ist mit Schrauben oder Nieten fest und wasserdicht auf der Bodenplatte des Kessels,

durch die auch das

untere Ende der erwähnten Röhre sezt, befestigt. Unmittelbar über dem verengten

Theile der Röhre f und in einem zu diesem Behufe

dienlichen konischen Size ist der leichtflüssige Metallpfropf befestigt. Das obere

Ende der Röhre f ist durch ein Schraubengefüge mit einer

Röhre h verbunden, die durch die obere Kesselplatte

hindurch von einer Büchse herabsteigt, von der ein Canal i ausläuft, der anfänglich in horizontaler Richtung verläuft, sodann aber

bei l in den Kessel zurükkehrt. An dem Canale l ist ein Hahn m angebracht,

womit sich die Communication zwischen den Canälen h, i

und l beliebig eröffnen und absperren läßt. Zur Bewegung

dieses Hahnes dient der Griff n, der, wie Fig. 19 zeigt,

wenn der Hahn m geöffnet worden, durch einen Bolzen o in seiner Stellung erhalten wird. Dieser Bolzen sezt

nämlich in solcher Art durch die Arme eines Pfostens p,

daß er nicht ausgezogen werden kann, wenn nicht vorher das Vorhängeschloß q aufgesperrt wird. Das obere Ende der Röhre h ist mit einem Schraubenzapfen r verschlossen, und da, wie Fig. 19 bei x zeigt, das obere Ende dieses Zapfens von einer an dem

Hebel n angebrachten Klaue erfaßt ist, so kann auch

dieser Zapfen ohne vorläufige Eröffnung des Vorhängeschlosses nicht geöffnet

werden.In Fig.

19, auf welche hier verwiesen wird, fehlen jedoch mehrere dieser

Theile. A. d. R.

Wenn die in dem Kessel enthaltene Wassermasse eine zu intensive Hize erlangt, oder

wenn das Wasser unter das Niveau des oberen Randes der Schale g sinkt, so wird sich in ersterem Falle die Temperatur des Wassers rasch

an die um den leichtflüssigen Metallpfropf herum befindlichen Metalloberflächen

mittheilen, während sich im zweiten Falle die Hize des Ofens rasch und direct an das

untere Ende der Röhre f fortpflanzen wird. In dem einen

wie in dem anderen Falle wird somit der leichtflüssige Metallpfropf in Fluß gerathen

und in den Ofen herabfallen, so daß durch die Röhre f

ein freier Weg eröffnet ist, und der von dem Kessel aufsteigende Dampf in den Ofen

entweichen und daselbst das Feuer dämpfen oder auch wohl ganz auslöschen wird.

In Fig. 21

sieht man die Röhre in dem Boden des Kessels so befestigt, daß sie durch ihn

emporragt. Die Hize wird daher hier auf den leichtflüssigen Metallpfropf wirken und

ihn in Fluß bringen, bevor noch der Boden des Kessels oder die Wassermasse selbst

die hiezu erforderliche Temperatur erlangten.

Fig. 22, 23 und 24 zeigen eine

andere zur Verhütung der Explosionen bestimmte Anwendungsweise des leichtflüssigen

Metalles. Hier ist nämlich t die Röhre, welche das

leichtflüssige Metall enthält, und deren unteres erweitertes Ende zum Behufe der Bildung

eines Wärmeconductors in die Büchse g hinabragt. Auf dem

leichtflüssigen Metalle ruht ein Stab h auf, und um das

obere Ende dieses Stabes ist eine an dem Kopfe des Stabes befestigte Spiralfeder i gewunden. Das untere Ende dieser Feder ruht auf der

Mutter, mit der die Röhre f an die Kesselplatte

geschraubt ist. Mir dem Kopfe des Stabes ist durch ein Zapfengefüge ein

geradestehender, an seinem oberen Ende schräg geschnittener Schaft l verbunden, gegen den sich das entsprechende,

gleichfalls schräg geschnittene Ende des horizontalen Hebels m, der an einem in den Pfosten o eingelassenen

Zapfen n aufgezogen ist, anlegt. Das Gewicht p hält das Ende des Hebels m

auf das Ende des geradestehenden Schaftes l nieder, und

sucht demnach die Feder i zusammen zu drüken.

Wenn nun der Conductor oder die Büchse g oder beide

zugleich eine Temperatur erlangt haben, bei der das leichtflüssige Metall in Fluß

geräth, so wird der Stab h, indem er nicht länger mehr

getragen wird, dem Druke des Gewichtes p nachgeben und

herabsinken, wo dann das eine Ende des Hebels m das Ende

des Schaftes l vor sich her treibt, in einem Kreisbogen

herabfällt und das Ende des Schaftes l verläßt. Die

Folge hievon wird seyn, daß das entgegengesezte Ende des Hebels m emporsteigt und einen Hahn oder ein Ventil eröffnet,

durch welches Dampf aus dem Kessel entweichen kann. Während das Ende des Hebels m Hinter dem Ende des Schaftes l herabsinkt, wird sich die Feder i, indem sie

nicht länger mehr von dem Gewichte p nieder gedrükt

wird, empor schnellen, und somit das untere Ende des Stabes h aus dem leichtflüssigen Metalle ausziehen, bevor es noch Zeit hatte

darin zu erstarren. In Fig. 24 sieht man das

leichtflüssige Metall in einer Röhre f angebracht,

welche zu dem oben bei Fig. 21 angegebenen Zweke

durch den Boden des Kessels hindurch nach Abwärts geführt ist.

In Fig. 25 bis

30 sieht

man zweierlei Modificationen des von mir erfundenen Schwimmerapparates. In Fig. 25 ist

d eine aus Gußeisen oder Stükmetall gearbeitete, an

dem Scheitel des Kessels befestigte Büchse, in deren unterem Theile sich eine

konische Aushöhlung befindet, während der Kessel an dieser Stelle eine Oeffnung hat,

die, wie in Fig.

25 zu sehen, der Basis des Kessels an Größe gleichkommt. Die eben erwähnte

konische Aushöhlung communicirt an ihrem oberen Ende durch eine kleine Oeffnung mit

der Kammer g, die durch eine Röhre h und eine zweite zur Leitung dienende Röhre, welche in

der Zeichnung nicht zu sehen ist, mit den den Kessel umgebenden Feuerzügen

communicirt. i ist ein senkrechter, ans Stükmetall

gearbeiteter, an seinem oberen Ende halbkugelförmig gebildeter Stab, der mit seiner Spize genau

in die Spize der konischen Aushöhlung einpaßt, so daß, so lange als dieser Stab i mit der Spize dieser Aushöhlung in Berührung erhalten

wird, kein Dampf aus dem Kessel in die Kammer g

entweichen kann. An dem unteren Theile des Stabes i

befindet sich eine Schulter, unter der ein Schraubengewinde angebracht ist, damit

die Schraubenmutter l angeschraubt werden kann. Die

Stange l ist vorhandenAuch diese Stange, so wie einige andere hier angeführte Theile fehlen in der

Zeichnung des Originals. A. d. R., damit sich der Heizer überzeugen kann, ob der Schwimmer gehörig arbeitet

oder nicht; denn wenn der obere Theil der Stange l

niedergedrükt wird, so wirkt er auf den Stab i, so daß

dieser, indem er sich herabsenkt, Dampf entweichen läßt. Der Hebel J, der in Fig. A

zu sehen, trägt an dem einen Ende einen hohlen kugelförmigen Schwimmer L, während er an seinem anderen Ende in den Lagern KK, ruht. Das durch diesen Hebel gebohrte und zur

Aufnahme des Stabes i bestimmte Loch ist so weit, daß es

dem Hebel einen hinreichenden Spielraum an seinem Gefüge gestattet. Damit er jedoch

nicht bis unter eine bestimmte Stelle herabsinken kann, ist ein Aufhälter r an dieser Stelle angebracht.

Wenn der Kessel bis zur gewöhnlichen Höhe mit Wasser gefüllt wirb, wird der an dem

Ende des Hebels J angebrachte Schwimmer von dem Wasser

in dem Maaße als sein Niveau steigt, emporgehoben. Durch dieses Emporsteigen des

Schwimmers wird der Stab i in der Art gegen die im Boden

der Dampfkammer g befindliche Oeffnung angedrükt, daß

dieselbe hiedurch verschlossen wird. Wenn durch die Speisungsröhre weniger Wasser in

den Kessel gelangte als in demselben in Dampf verwandelt wird, so würde der

Wasserstand allmählich bis zur Höhe des oberen Theiles der Feuerzüge fallen, so daß

die Seitenwand des Kessels ungeschüzt der Hize der Flammen und der in den Feuerzügen

enthaltenen heißen Luft ausgesezt wäre. Dem wird jedoch durch das Spiel des

Schwimmers vorgebeugt; denn indem dieser zugleich mit dem Wasser sinkt, zieht er den

Stab i herab, woraus folgt, daß durch die kleine, in der

konischen Kammer befindliche Oeffnung Dampf aus dem Kessel in die Kammer g entweicht, um sodann aus dieser durch die Röhre h in die Feuerzüge oder in den Ofen oder in die freie

Luft auszutreten und dadurch die Thätigkeit des Feuers zu hemmen.

In Fig. 27,

28, 29 und 30 sieht man

die zweite Art meines verbesserten Schwimmers. a ist der

obere Theil eines Kessels, durch den eine Röhre b

geschraubt ist. Leztere bildet an ihrem oberen Theile eine Dampfkammer c, die mit einem Dekel e

verschlossen ist, und von der eine horizontale Rohre h

ausläuft. Von der Röhre b, welche unten in ein

halbkugelförmiges Ende ausläuft, geht unter der Dampfkammer c eine kleine horizontale Röhre f aus. Im

Grunde der Kammer c befindet sich ein konischer Siz, in

den ein Ventil eingerieben ist. Lezteres besteht aus einer kleinen Röhre g, und in dieser ist eine Spiralfeder angebracht, die

durch einen aus dem Dekel e hervorragenden Zapfen

niedergedrükt wird. Der Hebel J unterscheidet sich von

dem in dem vorhergehenden Apparate beschriebenen bloß dadurch, daß er ein aus Blei

oder Zinn gearbeitetes halbkugelförmiges Ventil x hat,

welches sich gegen die Mündung der Röhre b anlegt.

Dieses Ventil ist in den Kopf eines mittelst einer Mutter befestigten

Schraubenbolzens y gelöthet, wie in Fig. 27 zu sehen. Es

bildet mit der Mündung der Röhre b, gegen die es sich

anlegt, eine sich selbst adjustirende Vorrichtung; denn die Kraft, mit welcher der

Schwimmer L in Folge seiner Schwimmkraft emporgehoben

wird, wird bewirken, daß die scharfen Ränder der Röhre b

sich in das weiche Metall des Ventiles eindrüken, womit eine vollkommene

gegenseitige Berührung hergestellt ist. Wie man in Fig. 27 und in Fig. A

sieht, ist an den Schwimmer L eine Röhre m gelöthet, die an ihrem oberen Ende offen ist, an dem

anderen Ende aber mit dem Schwimmer L communicirt, so

daß sowohl der Dampf als die Luft frei durch die Röhre m

in den Schwimmer gelangen kann: eine Einrichtung, welche nöthig ist, damit die Wände

des Schwimmers weder durch den von Außen auf sie wirkenden Druk des Dampfes

eingedrükt, noch auch durch die Expansion der in ihm enthaltenen Luft zersprengt

werden können.

In Fig. 33

bis 36 sieht

man eine Einrichtung jenes Apparates, den ich in den Feuerzügen der Dampfkessel als

Dämpfer oder Register anbringe, und der durch jene Bewegung der Dampfboote, durch

welche der Kessel eine Neigung auf die eine oder die andere Seite erhält, in

Thätigkeit gesezt wird. Fig. 33 ist ein

Querdurchschnitt eines Kessels und Ofens, an dem diese Dämpfer angebracht sind. Fig. 34 zeigt

das eine Ende derselben von der Seite betrachtet. Fig. 35 zeigt sie von

der Kante gesehen und in dem Gehäuse, in dem sie sich zu bewegen haben. Fig. 36

endlich zeigt einen einzelnen derlei Dämpfer von der Kante gesehen. An allen diesen

Figuren sind C, C die seitlichen Feuerzüge. E ist ein gußeisernes Gehäuse, dergleichen in jede der

Seiten des Feuerzuges eines eingelassen ist, und welche zur Aufnahme von einem der

Dämpfer bestimmt sind. Zur Verschließung dieser Gehäuse dient das Thürchen F. Die Dämpfer G, G selbst

hängen von den in die Gehäuse E eingelassenen Zapfen H frei herab. So lange das Boot waagerecht bleibt, behalten die

Dämpfer vermöge ihrer Schwere ihre senkrechte Stellung bei; so wie sich dasselbe

hingegen auf die eine oder die andere Seite neigt, legt sich auch einer der Dämpfer

gegen die eine Seite des Kessels, so daß diese nicht mehr durch das Feuer überhizt

werden kann.

Wie bereits oben bemerkt worden, lassen sich alle die hier beschriebenen Apparate

entweder sämmtlich zugleich oder auch nur einzeln anwenden; es muß daher dem mit der

Ausrüstung eines Dampfschiffes vertrauten Ingenieur überlassen bleiben, wann er sich

des einen oder des anderen zu bedienen hat. Die zulezt beschriebene Vorrichtung

findet, wie bereits gesagt, lediglich auf den Dampfschiffen ihre Anwendung, da nur

die Kessel dieser jener Gefahr ausgesezt sind, welche aus einer längeren Seitenlage

erwächst. Die Vorrichtung, auf welche sich Fig. 7 bis 14 beziehen, wird

hauptsächlich da erforderlich seyn, wo das Wasser gern Incrustationen und

Niederschläge auf dem Boden der Kessel bildet. Für stehende und unter günstigen

Verhältnissen arbeitende Kessel endlich wird sich hauptsächlich das zusammengesezte

Sicherheitsventil, die Schwimmervorrichtung, und der in Fig. 15 bis 18 abgebildete

Apparat eignen. Was die Dimensionen und sonstigen Verhältnisse, so wie auch die Wahl

des Materiales, aus dem die einzelnen Theile verfertigt werden, betrifft, so muß

dieß dem Gutdünken des mit der Ausführung des Ganzen betrauten Ingenieurs überlassen

bleiben. Doch muß ich bemerken, daß an sämmtlichen Vorrichtungen, an denen das

leichtflüssige Metall in Anwendung kommen soll, die Mündungen, durch welche der

Dampf entweicht, von solcher Größe seyn müssen, daß der Dampf nicht plözlich in

großen Quantitäten auf einmal aus ihnen austreten kann.

Was nun den ersten Theil der dahier beschriebenen Apparate betrifft, so erkläre ich

als meine Erfindung die Verbindung des gewöhnlichen Sicherheitsventiles mit einem

Kolben, der sich in einem mit Oehl oder einer anderen Flüssigkeit gefüllten und der

Einwirkung des Dampfes ausgesezten Cylinder bewegt. Die Verbindung ist hiebei in der

Art getroffen, daß sich das gewöhnliche Sicherheitsventil, wenn es in gehöriger

Ordnung ist, bis auf eine gewisse Höhe von dem Kolben unabhängig bewegen kann; daß

aber, wenn dasselbe aus irgend einer Ursache in seinem Size steten geblieben oder zu

heftig emporgerissen wurde, der Kolben in Thätigkeit kommt, und in ersterem Falle

die Aufhebung des Ventiles durch den Druk des Dampfes auf die den Kolben

emporhebende Flüssigkeit unterstüzt, im lezteren dagegen dessen Bewegung auf die

oben beschriebene Weise regulirt.

Jene Apparate, an denen ein leichtflüssiges Metall in Anwendung kommen soll,

anbelangend, so nehme ich keineswegs die Anwendung eines solchen der Einwirkung der

Kesselwärme ausgesezten Metalles im Allgemeinen als meine Erfindung in Anspruch;

sondern lediglich die beschriebenen Verbindungen von Röhren, Hähnen, Dampfbüchsen,

Kammern und anderen Theilen, vermöge welcher entweder die Hize des Dampfes allein,

oder jene des Dampfes, des Wassers, und der in der Nähe des leichtflüssigen Metalles

befindlichen heißen Oberflächen auf dasselbe einwirken kann, um durch seine

Schmelzung dem überschüssigen Dampfe Ausgang zu verschaffen. Dabei ist die

Einrichtung von der Art, daß die Theile, nachdem sie ihre Dienste geleistet,

abermals in diensttauglichen Zustand versezt werden können, ohne daß man deßhalb den

Gang der Maschine zu unterbrechen brauchte.

Den verbesserten Schwimmer betreffend, so erstreken sich meine Ansprüche lediglich

auf die Verbindung der in Fig. 25 bis 30

beschriebenen Theile.

Endlich erkläre ich noch als meine Erfindung eine Vorrichtung, die aus Dämpfern

besteht, welche vermöge ihrer eigenen Schwere oder ihnen angehängter schwerer Körper

aufgehängt erhalten werden, und die, wenn sich das Schiff auf die eine oder die

andere Seite legt, vermöge dieser Bewegung die Feuerzüge gänzlich oder zum Theil

schließen.

Tafeln