| Titel: | Verbesserte Maschine zum Formen der Ziegel, Baksteine und anderer Dinge, worauf sich James White, Ingenieur in Lambeth in der Grafschaft Surrey, ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. LXXIX., S. 323 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Verbesserte Maschine zum Formen der Ziegel,

Baksteine und anderer Dinge, worauf sich James White, Ingenieur in Lambeth in der Grafschaft

Surrey, ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Civil Engineer and Architects Journal. Jun. 1840,

S. 185.

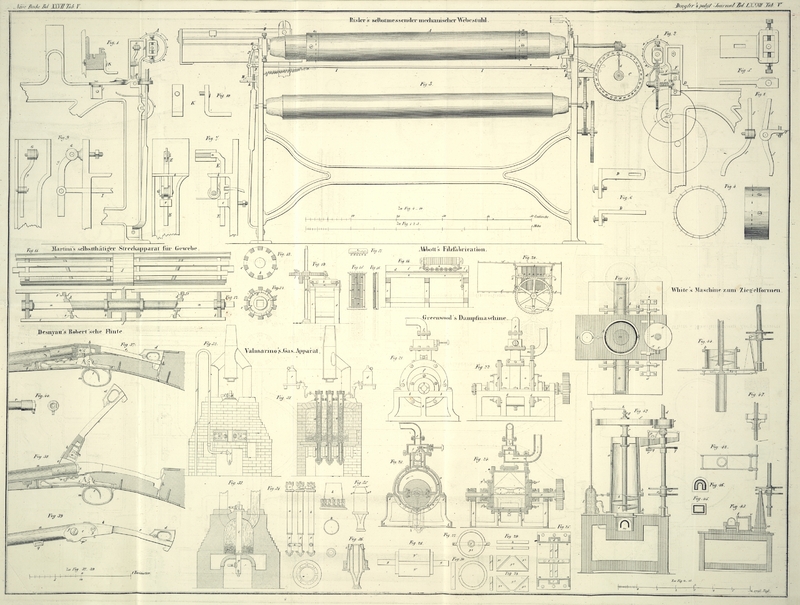

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

White's Maschine zum Formen der Ziegel etc.

Meine Erfindung besteht 1) darin, daß ich den Thon mittelst des Drukes schräger

Oberflächen durch Oeffnungen, die zum Formen desselben dienen, treibe; 2) in einer

hydrostatischen Befeuchtung zur Erleichterung der Bewegung des Thones während des

Formens und Pressens desselben; 3) in einer Methode den Torf zu formen und zu

pressen; 4) endlich in einer Methode das Wasser aus dem Torfmoose durch den

atmosphärischen Druk auszutreiben.

Fig. 41 ist

ein Grundriß einer meiner Erfindung gemäß gebauten und zum Formen von Ziegeln und

Baksteinen aus Thon bestimmten Maschine, an der jedoch einige Theile weggelassen

sind. Fig. 42

ist ein Aufriß der Maschine, an dem, um die innere Einrichtung der Maschine

deutlicher werden zu lassen, mehrere Theile im Durchschnitt dargestellt sind. Fig. 43 ist

eine Endansicht des Apparates, womit der geformte Thon in Stute von gehöriger Länge

geschnitten wird. Solcher Apparate befinden sich an der vorderen Seite der Maschine

zwei, nämlich zur Linken und zur Rechten einer, wie Fig. 41 zeigt.

Zur vorläufigen Zubereitung des Thones bediene ich mich, wenn derselbe gequetscht

werden muß, vorzugsweise geriefter und gerippter Walzen, wobei ich die Rippen der

einen Walze in die Furchen der anderen eingreifen lasse. Der Thon erhält hiedurch

eine viel vollkommnere Zubereitung, als wenn man ihn bloß zwischen glatten

cylindrischen Walzen durchlaufen läßt. Hat der Thon die gehörige Zubereitung

erlangt, so wird er auf einem endlosen Tuche oder mit einer Schaufel bei der in Fig. 42

ersichtlichen Oeffnung a in die Maschine gebracht. Diese

Oeffnung kann sich übrigens auch weiter unten der an der hohlen Welle c befindlichen Schraube b

gegenüber befinden, und der Thon kann direct durch die Kraft der

Vorbereitungs- oder Quetschwalzen in sie eingetrieben werden. In lezterem

Falle kann man die Schraube horizontal stellen und die Oeffnung a über ihr anbringen. Die Kraft, womit die Maschine

getrieben werden soll, wirkt auf die senkrecht stehende Welle d, von der aus

dann durch das in das Rad f eingreifende Getrieb e die Welle c sammt ihrer

Schraube b in Bewegung gesezt wird. Diese Welle wird

durch eine an ihrem oberen Ende angebrachte Anwelle in ihrer Stellung erhalten, und

die Schraube ist dem Cylinder, in dessen Grund sie umläuft, angepaßt. Am oberen Ende

der hohlen Welle c befindet sich eine Stopfbüchse g, in welche das Ende einer Rohre h, die dem hohlen inneren Raume der Welle Wasser zuführt, eingesezt ist.

Wenn die Maschine zur Erzeugung von Baksteinen und Ziegeln verwendet werden soll, so

schraubt man an das untere Ende der Welle c eine

Messingplatte i, welche das Entweichen des in der Welle

enthaltenen Wassers in dieser Richtung verhütet. Diese Platte muß jedoch abgenommen

werden, wenn die Maschine zur Erzeugung kreisrunder Röhren bestimmt ist, in welchem

Falle statt der Platte ein aus Fig. 44 ersichtlicher

Dorn oder Zapfen j, der dem inneren Durchmesser der zu

erzeugenden Röhre entspricht, angewendet werden muß, und in welchem Falle auch dem

Wasser gestattet ist in dieser Richtung auszusikern. Der Thon wird von der

spiralförmigen Oberfläche der Schraube b feucht und

schlüpfrig erhalten, und zwar indem von dem hohlen Raume der Welle c aus, in welche für den Austritt des Wassers zahlreiche

Löcher gebohrt sind, radienartig ein Canal ausläuft. Solche zur Befeuchtung dienende

Canäle befinden sich auch in den Randkränzen des oberen und unteren Theiles des

Cylinders, in dem sich die Schraube b dreht; sie sind in

den verschiedenen Figuren mit k, k bezeichnet. Ferner

befinden sich ähnliche Canäle an den Formmündungen, aus denen der Thon durch die

Wirkung der Schraube ausgetrieben wird. Man kann übrigens diesen lediglich zur

Befeuchtung und Schlüpfrigmachung dienenden Canälen sehr verschiedene Einrichtungen

geben, so lange man das Princip, nämlich die Lieferung der Flüssigkeit durch einen

hydrostatischen Druk, beibehält. In Fig. 42 ist l der Durchschnitt eines Gefäßes, in welchem Wasser

enthalten ist, und von dem aus mehrere mit messingenen Hähnen versehene Röhren das

Wasser an die erwähnten Canäle des Cylinders sowohl, als in den hohlen Raum der

Welle c und auch an die Kammer m, aus welcher der Thon austritt, leiten. Der Thon, der bei der Mündung

a in die Maschine gelangt, wird beim Umlaufen der

Schraube b durch diese gezogen und in die Kammer m getrieben, aus der er, wie man in Fig. 41 bei n, n sieht, in entgegengesezten Richtungen austritt. Um

dem Thone verschiedene Formen zu geben, braucht man nur Kammern m anzubringen, welche diesen Formen entsprechen.

Fig. 45 zeigt

die Mündung einer zum Formen gewöhnlicher Baksteine bestimmten Kammer; Fig. 46 zeigt

die Mündung einer Kammer, mit welcher gewöhnlich Dachrinnen erzeugt werden. An beiden Figuren sind die um

die Mündung geführten, zur Befeuchtung dienenden Canäle durch stärkere schwarze

Striche angedeutet.

Damit der geformte aus der Maschine austretende Thon in Stüke von der gewünschten

Länge geschnitten werden kann, hält die Schraube b einen

Augenblik in ihrer Bewegung an. Das Getrieb e ist zu

diesem Zweke lose an der Welle angebracht, und ruht auf einem Halsringe, wie man aus

Fig. 47

sieht, wo das Getrieb und die zu dessen Bewegung dienende Klauenbüchse o, o im Durchschnitte abgebildet ist. Wird die

Klauenbüchse von dem Getriebe abgezogen, so kann die Welle d umlaufen, während das Getrieb e mit den dazu

gehörigen Theilen so lange stehen bleibt, bis die Klauenbüchse durch die Feder p wieder in ihre frühere Stellung gebracht wird. Dieses

Zurükziehen der Klauenbüchse von dem Getriebe erfolgt bei jedem Umlaufe der Welle

d zweimal, und zwar indem die beiden Schrägflächen

q, q die Walze r

niederdrüken, während sie abwechselnd über sie hinlaufen. Diese Schrägflächen lassen

sich durch Erhöhung ihrer Zahl oder durch Verlängerung ihrer Oberfläche in der Art

reguliren, daß der geformte Thon in jeder durch eine Umdrehung der Welle d bedingten Länge abgeschnitten wird. Abgesehen hievon

kann man aber auch noch die horizontale Welle s, s des

Schneidapparates, welche man in Fig. 41 sieht,

verlängern, und an derselben in bestimmten Entfernungen von einander mehrere

Schneidgeräthe t, t, welche sämmtlich in einem und

demselben Zeitmomente ihre Wirkung vollbringen, befestigen. Die Hebel u, u dienen zur Bewegung des Schiebers v, an welchem sich die Schneidgeräthe t befinden, wie in Fig. 43 zu sehen ist, und

zwar in dem Augenblike, wo die Klauenbüchse o durch die

beiden an zwei kreisrunden Platten der Welle d

befindlichen Quadranten oder Schrägflächen x, x von dem

Getriebe e abgezogen ist. Die punktirten Linien deuten

die Schwingung an, welche die Hebel vollbringen; es geht daraus hervor, daß der Thon

während der Hin- und Herbewegung derselben zweimal durchgeschnitten wird.

Fig. 48 ist

ein Grundriß des zum Durchschneiden der runden Röhren bestimmten Schiebers, welcher

dadurch in Thätigkeit gesezt wird, daß die horizontale Welle s, s durch Oeffnungen, welche sich in der Dekelplatte der Maschine

befinden, auf die aus Fig. 41 ersichtliche

Weise zwei Hebel in Bewegung sezt. Bei der Herstellung von Hauptcanälen (principal drains) mit solchen Röhren gebe ich diesen an

den Gefügen kurze runde Sohlen als Unterlage. Diese Sohlen können nach der oben für

die gewöhnlichen Rinnenziegel beschriebenen Methode geformt, und, nachdem der Thon

die zum Brennen erforderliche Härte erlangt hat, mit einer Kreissäge in Stüke von

entsprechender Länge

geschnitten werden. Die nach diesem Verfahren gebauten Haupteanäle fallen bei einem

geringeren Aufwande an Kosten und an Material stärker aus als andere Canäle von

gleicher Weite; auch gestatten sie dem Wasser einen weit leichteren Abfluß als die

ebenen Oberflächen.

Wenn man sich der unter Fig. 41 und 42

beschriebenen Maschine zur Zubereitung des Torfes bedienen will, so müssen sowohl an

der Schraubenwelle, als auch im inneren Umfange des Cylinders, in welchem sich die

Welle dreht, Messer angebracht werden, damit die Torfmasse, bevor sie an die

Schraube gelangt, und durch diese durch die Oeffnungen, welche ihr die Form geben,

ausgetrieben wird, gehörig zerkleinert und gemischt wird. Der in rectangulären

Prismen aus dem Model austretende Torf wird mittelst des oben beschriebenen

Apparates in Ziegel von der gehörigen Länge geschnitten.

Ein weiterer Theil meiner Erfindung beruht auf dem Pressen des Torfes durch den auf

ihn wirkenden Druk der Luft. Ich nehme zu diesem Zwek ein großes, aus irgend einem

geeigneten Materiale bestehendes, hinlänglich luftdicht schließendes Gefäß, und

bringe in diesem einige Zolle über seinem wahren bleibenden Boden einen falschen

durchlöcherten Boden an. Auf diesem lezteren breite ich ein grobes Tuch aus, auf

welches ich sodann in einer ungefähr 10 Zoll hohen Schichte den auszupressenden Thon

lege. Die Länge des Gefäßes kommt nicht in Betracht, vorausgesezt, daß es gehörig

luftdicht schließt. Ein Behälter von 200 Fuß Länge auf 6 Fuß Weite wird genügen, um

ungefähr 40 Tonnen Torf auf einmal pressen zu können. Nach geschehener Füllung des

Behälters lasse ich den Thon gut und auf ähnliche Weise abarbeiten, wie es zu

geschehen pflegt, wenn man den Boden eines Canales mit Thon wasserdicht zu machen

gedenkt. Vorzüglich lasse ich ihn hiebei an den Rändern des Behälters gut eindrüken,

damit hiedurch das Durchdringen der Luft nach Abwärts so viel als möglich verhindert

werde. Nachdem hierauf die Oberfläche des Torfes nach Möglichkeit gegen den Zutritt

der Luft geschüzt worden, lasse ich mittelst einer Pumpe die Luft aus dem zwischen

den beiden Böden befindlichen Raume auspumpen, damit unter dem Torfe ein

luftverdünnter Raum entstehe, und damit also das in ihm enthaltene Wasser mit

Leichtigkeit abfließe. Der Druk, den die Luft auf die Oberfläche des Torfes ausübt,

wird Mit dem Grade der Luftverdünnung im Verhältnisse stehen. Die Luftpumpe entfernt

das aus dem Torfe abfließende Wasser auf dieselbe Weise, auf welche die Luftpumpe

einer condensirenden Dampfmaschine dasselbe Geschäft vollbringt. Nachdem die

Torfschichte bis auf ungefähr den dritten Theil ihrer ursprünglichen Dike

eingesunken, lasse ich die Masse herausschaffen, um sie dann nach einer der

üblichen Methoden zu troknen. Sie kann hiebei leicht in regelmäßige Stüke

geschnitten werden, denn man braucht zu diesem Zwek nur einen Wagen, von dem aus

sich Messer nach Abwärts erstreken, über sie laufen zu lassen. Längenschnitte in

Entfernungen von 4 Zoll und Querschnitte in Entfernungen von 8 Zoll scheinen zum

Behufe des Trokenprocesses ganz passend.

Alle die einzelnen Theile der hier beschriebenen Maschine sind hinlänglich bekannt,

und werden daher von mir nicht als meine Erfindung in Anspruch genommen; dagegen

erkläre ich als solche die bereits im Eingange aufgeführten vier Punkte.

Tafeln