| Titel: | Verfahren Leuchtgas durch Zersezung von Wasser und öhligen oder fettigen Substanzen zu fabriciren, nebst einem verbesserten Gasbrenner, worauf John Philip de Val Marino in Margaret Street, Grafschaft Middlesex, am 22. Jun. 1839 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. LXXXIV., S. 841 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Verfahren Leuchtgas durch Zersezung von Wasser

und oͤhligen oder fettigen Substanzen zu fabriciren, nebst einem verbesserten

Gasbrenner, worauf John Philip de Val Marino in Margaret

Street, Grafschaft Middlesex, am 22. Jun. 1839

ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1840,

S. 65.

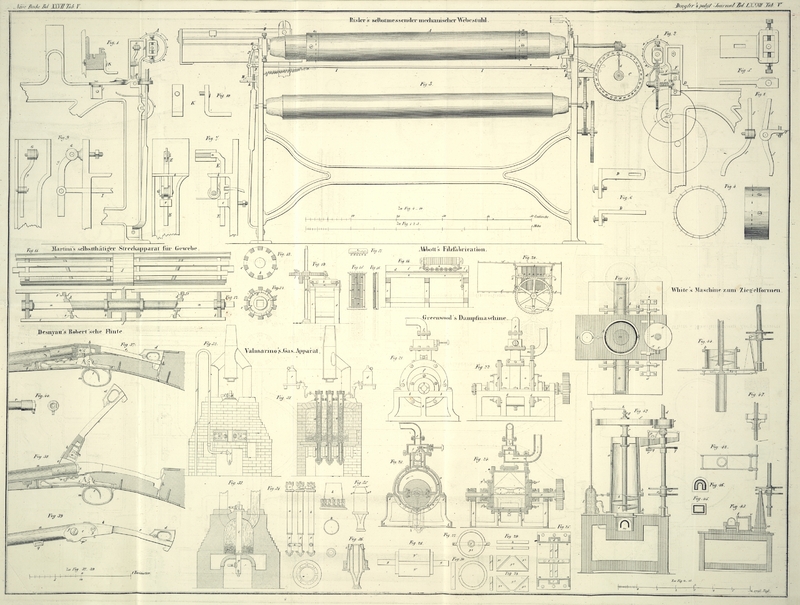

Mir Abbildungen auf Tab.

V.

Val Marino's Leuchtgasbereitung.

Bekanntlich bleibt bei der Zersezung des Theeres, so wie der öhligen und fettigen

Substanzen behufs der Leuchtgasgewinnung, viel Kohlenstoff zurük, welcher aus Mangel an Wasserstoff und

Sauerstoff nicht in Gas verwandelt wird. Um Lezteres zu bewirken, nahm man zur

Zersezung des Wassers seine Zuflucht, war jedoch in dieser Hinsicht bei dem hiezu

eingeschlagenen Verfahren und angewandten Apparat meines Wissens nicht

glüklich.Der Patentträger spielt hier auf Selligue's

Leuchtgasbereitung an, die sich aber in der neuesten Zeit ganz bewährte und

womit feine Methode im Wesentlichen auch übereinstimmt. A. d. R.

Bei meinem Verfahren werden der Theer, die öhligen und fettigen Substanzen in

Cylindern (Retorten) über stark erhizten Kohks oder Holzkohlen vollkommen zersezt,

und auf gleiche Art wird auch das Wasser zersezt. Die gasförmigen Bestandtheile des

zersezten Wassers leite ich in eine stark erhizte Retorte, welche mit Kohks oder

Holzkohlen gefüllt ist und worin die Zersezung des Theers, der öhligen oder fettigen

Substanzen vorgeht; die Gasarten wirken dann so auf einander, daß der in den öhligen

Substanzen enthaltene Kohlenstoff vollkommen gesättigt, d.h. in Leuchtgas verwandelt

wird. Die verschiedenen Theere, öhligen und fettigen Substanzen enthalten

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff in abweichendem Verhältnisse und erheischen

folglich bald mehr, bald weniger Wasser zur Auflösung oder Sättigung des

überschüssigen Kohlenstoffs; man muß daher nach den Resultaten der chemischen

Analyse dieser Körper die erforderliche Quantität Wasser berechnen.

Fig. 31 bis

34 ist

die Abbildung meines Gasapparats, Fig. 32 eine

Vorderansicht und Fig. 33 ein Querdurchschnitt desselben; er besteht aus drei senkrechten

Retorten, die in dem eigens construirten Ofen gehörig erhizt und auf einer

gleichförmigen Temperatur erhalten werden können; a, b

und c sind die drei Retorten, wovon die eine zur

Zersezung des Theers oder der öhligen und fettigen Substanzen, welche man benuzen

will, eine andere zur Zersezung des Wassers und die dritte dazu dient, die Zersezung

des Wassers weiter zu treiben. Alle drei Retorten haben gleiche Einrichtung; in dem

abgebildeten Apparate ist a diejenige, worin das Wasser

zersezt wird, b die zur Zersezung der öhligen Substanzen

dienende, und c diejenige, in welche die Gasarten aus

der Retorte a gelangen und weiter zersezt werden; der

Zwek ist nämlich, das Wasser vollkommen zu zersezen, ehe die

Producte desselben in die Retorte b kommen, um

sich mit den Producten der anderen Retorte zu verbinden. d ist ein Gefäß, welches Theer, Oehl oder Fett enthält. e ein Gefäß mit Wasser. f, f

sind zwei Heberröhren, welche in den oberen Theil der Retorten a und b einmünden; die

Gefäße d und e sind übrigens

mit Hähnen versehen, um den Zufluß der Flüssigkeiten reguliren zu können. Von jeder

der gußeisernen Retorten steht eine Röhre g heraus, die

mit deren unterem Ende verbunden ist und innerhalb welcher gewöhnliche Roststangen

hinauf- und herabgelassen werden können; die Kohks oder Holzkohlen in den

Retorten ruhen auf diesen Roststangen, welche eine kleine Menge Asche oder Staub von

den Kohks durchlassen. Die PfeileSie fehlen in der Originalzeichnung. deuten die Richtung der Gasarten in und von den respectiven Retorten an und

die Röhren h, i verbinden die Netorten a und c, so wie b und c.

Bei der Benuzung dieses Apparates füllt man die drei Retorten zuerst mit Kohks oder

Holzkohlen, verschließt dann ihre Enden und richtet Alles so vor, wie es in der

Zeichnung angedeutet ist; es ist übrigens nicht unumgänglich nöthig, daß die Retorte

c mit Kohlenstüken gefüllt wird. Die Retorten werden

alle 24 Stunden mit frischen Kohks gefüllt und stets auf guter Weißglühhize

erhalten; die öhligen Substanzen und das Wasser, lezteres im geeigneten

Verhältnisse, läßt man langsam hineinlaufen. Da es schwer ist, das gehörige

Verhältniß mit Genauigkeit herzustellen und die Heberröhren auch von Zeit zu Zeit

sich verstopfen könnten, so fand ich es sehr zwekmäßig, wenn man, um den

Wasserzufluß im Verhältnisse zur angewandten öhligen Substanz sicher dirigiren zu

können, in der Nähe der Retorte einen angezündeten Gasbrenner hat, womit der

Arbeiter die Beschaffenheit des Products beobachtet; sieht er, daß die Flamme

gefärbter ist als sie seyn sollte, so zeigt dieß an, daß zu wenig Wasser zufloß, und

er kann sich also bei einiger Uebung leicht in jedem Falle helfen. j ist die zum Gasometer führende Gasröhre, in welchen

dieses Leuchtgas, da es keiner Reinigung bedarf, unmittelbar vom Ofen geleitet wird.

Kohlentheer ist unter allen Substanzen, welche man als Material anwenden kann, die

wohlfeilste.

Fig. 35 zeigt

meinen verbesserten Gasbrenner in einer äußeren Ansicht und Fig. 36 im Durchschnitt.

Die äußere Fläche des oberen Theiles meines Brenners a

ist von a¹ nach a² kegelförmig, sonst aber wie gewöhnlich construirt, und b ist ein äußerer Kegel mit der Galerie für den

gläsernen Rauchfang. Die Luft strömt daher zwischen dem Brenner a und dem Kegel b den

äußeren Theilen der Flamme zu und ist dabei genöthigt durch die Flamme zu dringen,

so daß die Gasarten vollständiger verbrannt werben als bei den gewöhnlichen

Brennern.

Tafeln