| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, Dampfkesseln und Condensatoren, worauf Henrik Zander in North Street, Grafschaft Middlesex, am 17. Jun. 1839 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 77, Jahrgang 1840, Nr. XCIX., S. 401 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen,

Dampfkesseln und Condensatoren, worauf Henrik Zander in North

Street, Grafschaft Middlesex, am 17. Jun. 1839

ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Aug. 1840,

S. 71.

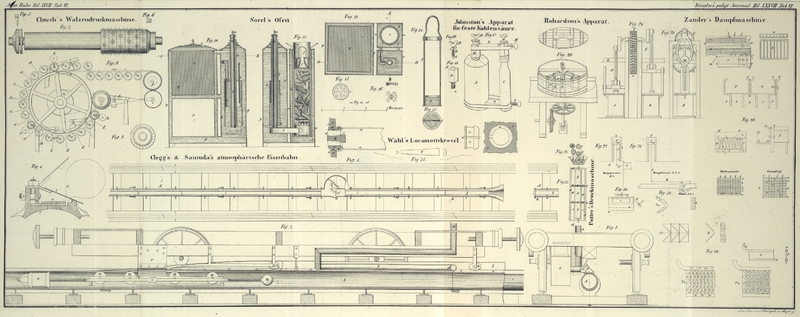

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Zander's Verbesserungen an den Dampfmaschinen, Dampfkesseln und

Condensatoren.

Verbesserungen an Dampfmaschinen. Es versteht sich, daß

bei einer gewissen Anzahl von Umdrehungen, welche das Ruderrad eines Dampfbootes in

einer Minute macht, die Reaction des Wassers, worin sich das Ruderrad bewegt, nach

der Geschwindigkeit, welche das Fahrzeug erlangen soll, am vortheilhaftesten ist.

Bei großen Fahrzeugen wird diese Anzahl der Umgänge daher so vermindert, daß die

Geschwindigkeit der Dampfmaschine unter die gehörige für sie passende Gränze

herabkommt. Ich schlage nun vor, bei großen Dampfbooten den in Fig. 24 und 25

abgebildeten Apparat zu benuzen.

Fig. 24 ist

ein Seitenaufriß der Dampfmaschine mit der doppelten Bewegung, und Fig. 25 ein

Vorderaufriß.

A und B sind die zwei

Cylinder, welche durch Verbindungsstangen D und E auf eine gewöhnliche Kurbelachse C wirken. Auf der Achse C

ist ein Kammrad F, welches in ein Kammrad G an der Ruderradwelle H

eingreift und lezteres also in Bewegung versezt; da der Cylinder aber senkrecht

unter der Achse H angebracht ist, so müssen die

Verbindungsstangen D und E

die aus Fig.

25 bei E ersichtliche Form haben und zweimal

so lang wie der Kolbenhub seyn. Die Stärke der Zähne bei den Rädern hängt von deren

Größe ab, und sie müßten daher für ein großes Dampfboot ungemein breit werden,

welche Form jedoch immer mit großer Reibung verbunden ist; deßwegen theile ich die

Breite des Kranzes der Räder F und G in 2, 3 oder 4 Theile ab und gebe jedem Zahn in jedem

Theil eine solche Größe, wie sie die von der Maschine aus durch das Rad übertragene

Kraft erheischt. Jeder Zahn ist in dieser Abtheilung so fixirt, daß, wenn z.B. die

Kranzbreite in 4 Theile abgetheilt ist, jeder Zahn der nächsten Abtheilung um 1/4

der Theilung über den Zahn der ersten Abtheilung vorgerükt ist, und wenn die

Kranzbreite in zwei Theile getheilt ist, jeder Zahn der zweiten Abtheilung zwischen zwei Zähnen der

ersten Abtheilung steht, und die Räder wirken dann wie 2, 3 oder 4 verbundene (aber

an ihrer Peripherie um 1/2, 1/3, 1/4 ihrer Theilung verdrehte) Räder.Man erlangt dadurch den Vortheil, daß immer mehrere Zähne zugleich in

Eingriff sind und der Widerstand auf mehrere vertheilt ist; die Zähne

brauchen deßhalb nicht so lange mit einander in Eingriff zu seyn, und können

daher eine geringe Höhe erhalten, wodurch sie aber zugleich geeigneter sind,

einen größeren Druk auszuhalten. Uebrigens ist diese Anordnung nichts Neues,

sondern es wurden durch den Oberbergrath Jos. v. Baader in München derartige Räder schon vor vielen Jahren bei

mehreren Maschinen in Anwendung gebracht; man scheint aber solche Räder

wenig angewendet zu haben, weil sie große Schwierigkeiten beim Formen

darbieten; vor einigen Jahren lieferte die königl. bayerische Gießerei in

Bergen zwei derartige Räder zur Industrieausstellung nach München. A. d.

R. Das Rad G ist um so viel größer als das Rad F, als es die erforderliche größere Geschwindigkeit der

Dampfmaschine im Verhältnisse zum Ruderrad erheischt.

Als meine Erfindung betrachte ich die Art, wie die doppelte Bewegung an der

Dampfmaschine angebracht ist, nämlich 1) die doppelte Verbindungsstange, welche man

in Fig. 25

bei E sieht; 2) die zwei Räder F und G, Fig. 24 und 25, deren

Peripherien parallel mit ihren Kränzen in 2, 3 oder 4 Theile abgetheilt sind und an

welchen jeder Theil längs der Peripherie mit Zähnen versehen ist, deren Stärke sich

nach der Kraft richtet, welche durch das Rad übertragen werden muß, und welche so

angebracht sind, daß ein Zahn in jedem Rade immer auf jeden anderen zu gleicher Zeit

wirkt, so daß man also den Zähnen keine so große Höhe wie gewöhnlich zu geben

braucht.

Verbesserter Dampfkessel. Fig. 26. A ist der Längendurchschnitt des Kessels; in seinem Ofen

B streicht das Feuer zwischen einer Reihe von dünnen

gußeisernen Kammern C hindurch, die beiläufig 1 bis 18

Zoll breit und 4 bis 10 Fuß lang sind, was von der Größe des Kessels und davon

abhängt, ob er aus zwei oder vier Stüken besteht; in dem Kessel selbst ist ein Raum

von beiläufig 1 Zoll Weite zum Hindurchstreichen des Feuers gelassen. Bei dieser

Einrichtung wird der Feuerstrom in dünne Schichten oder Lagen zertheilt, so daß er

vor dem Entweichen in den Schornstein seine Hize leichter dem Wasser in den

Kesselkammern mittheilt. Um aber die Wirkung des Feuers auf das Wasser dadurch zu

erleichtern, daß die Seiten der Kammern an dem Feuerstrome möglichst dünn sind und

leztere doch so stark zu haben, daß sie dem Druk des in ihnen eingeschlossenen

Dampfes gehörig widerstehen, sind sie mit Abtheilungswänden gegossen, die senkrecht

so stehen, daß jede Kammer als eine Reihe senkrechter, an den oberen und unteren

Enden offener Röhren betrachtet werden kann; man sieht dieß deutlicher bei D in horizontalem Durchschnitt nach der Mitte der Röhren

und bei E in senkrechtem Durchschnitt nach der Mitte der

Röhren. Jede dieser aufrechtstehenden Röhren wird folglich beiläufig 1 Zoll im

Durchmesser haben, wenn sie innen rund, oder beiläufig einen Quadratzoll, wenn sie

vierekig gegossen sind. Die Verbindung der Kammern mit einander ist dadurch

hergestellt, daß ihre oberen und unteren Enden so gestaltet sind, wie F und G zeigen; diese

Figuren zeigen die Enden zweier Kammern im Durchschnitt, welche sich dicht an

einander befinden, da sie eine Reihe für den in ihnen zu erzeugenden Dampf bilden

müssen. 1, 2 und 3 sind die Feuercanäle und 4 und 5 die entsprechenden

Wasserkammern. Nachdem die Seiten a, b, c und a, e, d verfertigt sind, muß man sie, ehe man sie

gegeneinanderstellt, vorher in der Leitung d, e, b, c

verzinnen, und zwar mit Zinn allein, wenn der Kessel für niederen Druk bestimmt ist;

soll er aber für hohen Druk gebraucht werden, so muß man beim Löthen das Zinn, wenn

es in Fluß ist, mit einer kleinen Menge geschmolzenen Kupfers oder Eisens vermischen, wodurch es

strengflüssiger und stärker wird.

Wenn eine Reihe Kammern von der zu einer bestimmten Verdampfung erforderlichen Größe

auf die beschriebene Art oben und unten mit einander verbunden worden ist, stellt

man sie so in den Kessel, wie es im senkrechten Querdurchschnitt bei H gezeigt ist.

An den Seiten werden die Kammern so am Kessel befestigt, daß ein beiläufig 5 Zoll

weiter Raum (f und g)

zwischen den Seiten und Kammern bleibt, und zwar nach der ganzen Länge des Kessels

zu jeder Seite; der obere und untere Rand dieser Seiten ist so, wie man es in G bei h, i, k sieht,

geformt, und die so gebildete Leitung wird gerade so, wie es oben bei der Leitung

d, e, b, c beschrieben wurde, zusammengelöthet. An

den Enden der Kammerreihe wird der Kessel eben so befestigt, wie es an den Seiten

geschah und wie es I noch besonders zeigt: l ist die Seite des Kessels an seinem vordersten Ende,

oder bei 6 A, Fig. 26; sie ist gegen

das Ende der Kammer aufgebogen, wie l, m, n, o zeigt, wo

die Leitung o, n, p auf oben erwähnte Art gelöthet ist.

An dem anderen Ende des Kessels, oder bei 7 A, Fig. 26, sind

die Kammern eben so fixirt, aber der Rand des Kessels ist dann so geformt, wie es

q, l, m, n, o, bei I,

zeigen. Es versteht sich, daß man das Kammersystem auf dieselbe Art auch an den

unteren Seiten 8 und 9 A, Fig. 26, fixirt. Wenn der

untere Boden r des Kessels H

auf die erwähnte Art befestigt worden ist, bleibt ein beiläufig 6 Zoll hoher Raum

zwischen dem Kammersystem und dem Boden. Dieser Raum nebst demjenigen g und f macht eben die

Construction des Kessels wegen der guten Circulation des Wassers sehr vortheilhaft. Man kann die

Wasserkammern aus Gußeisen und den Kessel aus Schmiedeisen verfertigen; da diese

Materialien aber schwer zusammenzulöthen und überdieß nicht die besten Wärmeleiter

sind, so ziehe ich es vor, den Kessel aus Kupfer oder Schmiedeeisen, die

Wasserkammern aber aus einem Metall zu verfertigen, welches aus ungefähr 1 Th. Zinn

und 10 Theilen Kupfer besteht; für kleine Kessel läßt sich auch Messing

anwenden.

Das Wasser steht in meinen Kesseln über den Feuercanälen oder Kammern 12 bis 18 Zoll

hoch. Damit aber bei einem Dampfboote auch während eines starken Aufwallens der See

das Wasser über den ganzen Kessel vertheilt bleibt, ist eine Platte in der Länge und

eine andere in der Mitte über den ganzen Wasserraum des Kessels vom Boden bis zur

Wasserstandslinie gelöthet.

Damit die Seiten der Kessel dem Dampfdruke gehörig widerstehen können, sind sie auf

gewöhnliche Weise mit Stangen oder Stegen in allen drei Richtungen versehen, und um

den Wasserkammern größere Stärke zu geben, kann man sie hie und da an den äußeren

Rändern vernieten, wie man es z.B. bei 8 G, Fig. 26,

sieht.

Um dem Speisungswasser die gehörige Hize zu geben, ungeachtet der geringeren Hize des

von dem Ofen kommenden Luftstromes (welcher durch eine Röhre 10 A, Fig. 26, in den Kessel

geführt wird), streicht es über die Leitungsplatten 11, 12, 13 auf und nieder,

welche senkrecht durch den Kessel und den oberen Theil 14 befestigt sind. Wenn das

Wasser an dem mit 15 bezeichneten Theil des Kessels anlangt, wird es gehörig erwärmt

seyn. Da die Construction meiner Dampfmaschine auf die expansive Benuzung des

Dampfes berechnet, es also von Wichtigkeit ist, auch bei ungleichmäßiger Feuerung

Dampf von gleichem Druk erzeugen zu können, so habe ich einen besonderen Apparat

dafür construirt, welchen ich ein Dampfreservoir nennen

will.

Um diesen Apparat verständlicher zu machen, nehme ich an, Fig. 30 sey ein

Dampfkessel, der in kochendem Zustande 9 Kubikfuß Dampf faßt. a ist der Ofen, b die Wasserlinie im Kessel;

c ist eine offene Büchse, die mit 5 Kubikfuß Wasser

gefüllt und so am oberen Theile des Kessels befestigt ist, daß der Dampf vom Kessel

das Wasser auf allen Seiten der Büchse umgibt. Lezteres muß also auf dieselbe

Temperatur wie der Dampf im Kessel kommen, worauf es durch die Röhre d in die Atmosphäre Dampf ausläßt. Wenn man nun den Hahn

e abschließt, nimmt der Dampf an Druk zu, jedoch in

unbedeutendem Grade, weil das in der Büchse c stehende

Wasser den Dampf und

seine Hize so lange aufnimmt, bis es dieselbe Temperatur wie der umgebende Dampf

erlangt hat, worauf der Druk des Dampfes im Kessel zwar zunimmt, aber immer in

gleichem Verhältniß mit der Zunahme der Temperatur des Wassers in der Büchse. Wir

wollen annehmen, der Sicherheitsventilator f werde mit 5

Pfd. auf den Quadratzoll seiner Durchschnittsfläche belastet. Wenn nun der Dampf im

Kessel und das Wasser in der Büchse c auf 226° F.

(86° R.) gekommen sind, fängt der Ventilator an zu steigen und der Dampf zu

entweichen; und ich habe gefunden, daß 114 Kubikfuß Dampf vom Wasser in dem Kessel

erforderlich sind, um dem Wasser in der Büchse c gleiche

Temperatur und Druk zu geben; nach Beseitigung dieser Büchse sind aber nur 3

Kubikfuß Dampf vom Wasser in dem Kessel erforderlich, um 5 Pfd. Ueberdruk oder eine

Temperatur von 226° F. zu erzeugen. Ich habe folglich 22 4/5 Mal mehr Dampf

in dem Wasser der Büchse c aufgespeichert, als ich ohne

diesen Apparat in demselben Hohlraum hätte ansammeln können; öffnet man nun aber den

Hahn e, so ist klar, daß der Dampf im Kessel k in die Luft entweicht. Das Wasser in der Büchse c hat anfangs eine Temperatur von 226° F. und

sein Dampf 5 Pfd. Druk über den atmosphärischen; es verdampft daher und der Dampf

entweicht so lange durch die Röhre g, bis es die

Temperatur von 212° F. (80° R.) und gleichen Druk mit der Atmosphäre

oder dem Dampf im Kessel erlangt hat, wobei es so ziemlich die 114 Kubikfuß

aufgenommenen Dampfes ausgeben muß. Das einzige Hinderniß, welches sich bei der

Ausführung dieses Systems darbietet, ist, daß die Hize des Dampfes eine gewisse Zeit

erfordert, um in die Wassermasse in der Büchse c

überzugehen und auch um bei vermindertem Druke daraus verdunsten zu können

(abgesehen davon, daß viel Hize unbenuzt aus den Seiten der Büchse entweicht);

dasselbe läßt sich aber dadurch ganz beseitigen, daß man anstatt eine einzige Büchse

anzuwenden, dieselbe abtheilt und in den verschiedenen Abtheilungen dieselbe

Wasserhöhe beibehält. Wenn man z.B. zehn Abtheilungen macht, so muß die Hize des

Kesseldampfes so ziemlich zehnmal schneller in die Wassermasse der Büchse

übergehen.

Das Dampfreservoir soll also aus recht vielen kleinen Theilen bestehen, um ihm eine

möglichst große Oberfläche zu geben. Ich fand für alle Dampfmaschinen die Form der

Wasserkammern, welche L in Fig. 31 zeigt, am

zwekmäßigsten. a, a sind enge Leitungen, Rinnen oder

Canäle, beiläufig 1/4 Zoll hoch und 1/4 bis 1/2 Zoll weit, welche man am besten aus

Kupfer verfertigt. Sie sind quer unter einer anderen Schichte ähnlicher metallener

Leitungen b

angebracht, und

überhaupt müssen so viele Reihen davon auf einander gelegt werden, als die Höhe des

verlangten Reservoirs erheischt. Wünscht man ein sehr großes Reservoir, so kann man

die Leitungen in ihrer Länge abtheilen, und damit das Wasser bei starkem Aufwallen

der See nicht von einer Abtheilung in die andere übergehen kann, Wände aus Platten

zwischen den Abtheilungen anbringen. Diese Leitungen werden durch Messingdraht mit

einander zu einem System verbunden. Das Leitungssystem wird dann für einen Kessel in

dem Raum oder der Kammer x an dem oberen Ende des

Kessels A, Fig. 25, ungefähr 3 Zoll

von der Dekelplatte und auf der Metalllage y, 8 oder 12

Zoll vom Wasser angebracht; für ein Dampfreservoir aber so, wie N, Fig. 26, zeigt. Das in

den Kessel geführte Wasser fällt in eine durchlöcherte Leitung, welche über dem

ganzen System angebracht ist, und geht durch die in demselben gemachten Löcher. Der

Dampf, welcher nun von dem Wasser in den Kessel kommt (oder wenn das Reservoir

besonders und von dem Kessel getrennt ist, aus einer Röhre unter dem

Leitungssystem), steigt zwischen den Leitungen auf, worin sich vierekige senkrechte

Canäle c, L, Fig. 31, befinden, und

theilt seine Hize dem in den Leitungen stehenden Wasser mit, wenn die Ventilatoren

geschlossen sind; sind sie aber geöffnet, so bildet sich Dampf auf der Wasserfläche

in den Leitungen und tritt in das obere Ende des Kessels oder Dampfreservoirs hinauf

zu den Ventilatoren der Cylinder.

Durch die von mir erfundene Methode den Wasserdampf in einer ausgedehnten

Wasserleitung zurükzuhalten, erlangt man nicht nur den Vortheil mit einem Kessel von

kleinerem Rauminhalt und also auch mit weniger Wasser auszureichen, sondern auch

eine größere Sicherheit gegen Explosionen, wenn eine plözliche Dampferzeugung

erfolgt. Der größte Vortheil dieses Apparates besteht aber darin, daß man den Dampf

in viel ausgedehnterem Zustande als bisher anwenden kann, da es bei den gewöhnlichen

Dampfkammern (Kesseln) sehr schwierig ist viel Dampf anzusammeln, was die Anwendung

der Dampfmaschinen mit Expansion (die erwiesenermaßen den anderen vorzuziehen sind)

beschränkt.

Um obigen Zwek zu erreichen, benuze ich einen Cylinder, in welchen ich von einem

Kessel mit Dampfreservoir (z.B. dem Kessel A, Fig. 25) her

Hochdrukdampf von vier Atmosphären leite; angenommen nun, dieser Hochdrukdampf werde

am vierten Theile der Hublänge abgesperrt, wirke dann mit seiner Verdünnung bis zum

Ende des Hubes, wo er eine Atmosphäre Druk hat, und werde hierauf in ein

Dampfreservoir N, Fig. 26, geleitet, worin

sich ein System von Leitungen befindet, die erhiztes Wasser enthalten, welches auf

irgend eine Art eingefüllt wurde, so wird der Dampf dann in dem Wasser des Reservoirs

eingeschlossen und von da durch Oeffnen des Entweichungs-Ventilators in einen

anderen Niederdruk-Cylinder fortgeführt, in Quantität und Qualität geradeso,

als wenn er in einem Kessel erzeugt worden wäre, welcher auf 1 Pfd. Druk nur

beiläufig ein Viertelpfund weniger gehabt hätte. Es wäre übrigens ein großer

Verlust, wenn man denselben Dampf sich nicht auch in dem Niederdruk-Cylinder

wenigstens viermal ausdehnen ließe, ehe er in den Verdichter entweicht. Durch das so

eben beschriebene Verfahren kann ich den Dampf sich wenigstens auf das 16fache

seines anfänglichen Volumens ausdehnen lassen. Das Dampfreservoir, welches den Dampf

vom Hochdrukcylinder aufnimmt, wird bei Dampfbooten am besten über dem Kessel

angebracht, wie A und N,

Fig. 26,

zeigen und von dem Reservoir aus führt ihn dann eine Röhre in den

Niederdruk-Cylinder. Mein Dampf-Aufspeicherungssystem läßt sich mit

Vortheil bei allen Arten von Hoch- oder Niederdruk-Kesseln oder

Dampfkammern anwenden, um den Dampf zu reguliren, und ich erlange dadurch 1) einen

stätigeren Dampf; 2) größere Sicherheit gegen Explosionen; 3) reiche ich mit

kleineren Kesseln und weniger Wasser aus, und 4) was die Hauptsache ist, kann ich

dadurch den Dampf sich bei weitem mehr expandiren lassen. Bei großen Maschinen soll

der Dampf aus dem Reservoir nicht eher in den Niederdruk-Cylinder kommen, als

nachdem er wenigstens 1–2 Pfd. Druk über den atmosphärischen hat, auch ist

darauf zu sehen, daß er nie weniger als 1/2 bis 3/4 Pfd. Druk über den

atmosphärischen behält. Dieß bewirke ich durch zwei Apparate, welche N, Fig. 26, bei b und c zeigt. In Fig. 31 ist

I derselbe wie b. In

Fig. 26

ist a ein cylindrisches, oben verschlossenes Gefäß,

dessen unteres Ende in Queksilber taucht, welches in einer kreisförmigen Kerbe oder

Höhlung zwischen zwei concentrischen Cylindern b

enthalten ist. Diese Cylinder stehen auf der Dekelplatte des Reservoirs N, Fig. 31, und communiciren

damit durch die Oeffnung c. Der Cylinder a wird mit einem Gewichte d,

nämlich 1 1/2 Pfd. auf den Quadratzoll der oberen Durchschnittsfläche des Cylinders,

belastet. E ist ein Zulassungsventil, dessen Stiel f mit der am oberen Ende des Cylinders a angebrachten Stange g

verbunden ist. Wenn der Dampfdruk im Reservoir N auf 1

1/2 Pfd. über den atmosphärischen steigt, steigt der Cylinder a und öffnet das Zulassungsventil E; wird der

Dampfdruk aber noch größer, so stoßt das Gewicht d am

Cylinder gegen den Rahmen h, welcher am Cylinder b angebracht ist, und das Zulassungsventil E wird offen erhalten, um Dampf in den

Niederdruk-Cylinder einzulassen. Einen anderen Apparat bringe ich bei c, N, Fig. 26, an; man sieht ihn vergrößert in

2, Fig. 31,

und er ist gerade so wie I construirt; an dem oberen

Ende des Cylinders a 2 ist aber eine Stange b angebracht, die durch den Hebel B auf dem Ventile c aufliegt, welches im Boden

eines Cylinders d befestigt ist, der durch die gebogene

Röhre c mit dem Reservoir N

und dem Kessel A communicirt. Das Gewicht f am oberen Ende des Cylinders a ist so regulirt, oder der Durchmesser des Cylinders a steht zum Durchmesser des Ventils c in solchem Verhältnisse, daß wenn der Dampf im

Reservoir weniger als 3/4 Pfd. Druk über den atmosphärischen hat, das Gewicht f durch die Stangen b und

B auf dem Ventile c

aufliegen und dasselbe offen erhalten wird, bis der Dampf vom Kessel A durch das Ventil c in das

Reservoir N geht; behält der Dampf dort über 3/4 Pfd.

Druk, so wird der Cylinder a zum Rahmen g aufsteigen und das Ventil c geschlossen halten. Ehe man die Maschine in Gang sezt, öffnet man einen

kleinen Hahn d am Reservoir N, Fig.

26, damit die Luft im Reservoir durch ihn entweicht, und läßt ihn so lange

offen, bis das Wasser im Reservoir durch Dampf vom Ventile c aus, Fig. 31, gehörig erhizt ist.

Da meine zwei, in Fig. 31, bei 27 und 28 abgebildeten Apparate bei keiner anderen

Dampfmaschine existiren, wo Dampf von einem arbeitenden Cylinder in ein Gefäß oder

Kessel geleitet wird und dann wieder in einen anderen arbeitenden Cylinder, um seine

Kraft neuerdings zu benuzen; da dieses ferner ohne die zwei beschriebenen Apparate

nicht mit Vortheil geschehen kann, so erkläre ich es als mein ausschließliches

Patentrecht, bei allen Dampfkesseln Dampfleitungen oder Röhren in zwei arbeitende

Cylinder leiten zu dürfen, um den Dampf zweimal benuzen zu können, wie dieses vorher

beschrieben und durch Fig. 31, bei 27 und 28

erläutert wurde. Das Wasser, welches sich am Boden des Dampfreservoirs N, Fig. 26, ansammelt, kann

durch eine Pumpe weggezogen und in das Dampfreservoir x

im Kessel A hinab, auch über die Leitung Nr. 16 hinauf

geführt werden. N, Fig. 26, sind Röhren,

welche die Sicherheitsventile für den ersten Kessel A in

der geeigneten Anzahl und Größe enthalten; der Dampf entweicht in das Dampfreservoir

N und mittelst der Sicherheitsventile von dort in

die Luft.

Verbesserungen an den Abkühlungs- oder

Verdichtungsapparaten. Wenn ein solcher Apparat zwekmäßig seyn soll, so muß

der benuzte oder Eductionsdampf, wenn er in den Verdichter übergeht, fast

augenbliklich in Wasser verwandelt werden, was bei dem von mir erfundenen Verdichter

auch der Fall ist.

O, Fig. 29, ist der

Seitenaufriß und P der Vorderaufriß eines Refrigerators,

welcher in einem mit Wasser gefüllten Gefäße steht; der von einem arbeitenden

Cylinder entweichende Dampf gelangt in die Röhre a, und

wenn er dort zu Wasser verdichtet worden ist, tritt er durch die Röhre b zur Luftpumpe aus. Die Seiten der Refrigeratoren

werden aus Kupferplatten und aus Messing verfertigt, sind nur ungefähr einen halben

Zoll von einander entfernt, und um sie in dieser Entfernung zu erhalten, bringe ich

einen halben Zoll breite Kupferbleche an der Seite und umgebogen zwischen den

Platten an; als Patentrecht erkläre ich aber, bei den Refrigeratoren nur meine

Methode, innerhalb der Seiten dieser Platten oder Metallbleche in Form eines

Aufhälters eine ausgedehnte Wasserschichte anzubringen, worin der benuzte Dampf

aufgenommen wird und also seine Hize wieder den äußeren Seiten mittheilt, während

der Hub vollbracht wird. Zu diesem Ende sind die oben erwähnten Metallbleche so

befestigt, daß ihre Oberflächen das verdichtete Wasser bei seinem Hinablaufen

möglichst lang zurükhalten können. Dieß geschieht am besten dadurch, daß man die

Bleche nur auf die in Q angedeutete Art mit Löchern

versieht, oder sie an mehreren Stellen faltet, wie R

zeigt. Das Condensationswasser wird dann nur langsam über diese Platten hinablaufen

und auf beiden Seiten derselben eine Wasserfläche mit vielen Erhöhungen und

Vertiefungen bilden. Um diese Wasserfläche noch mehr zurükzuhalten, sind zwischen

jeder Plattenreihe gewundene Kupfer- oder Messingdrähte, wie s, a und s, b bei c zeigen, befestigt; dadurch wird eine solche

Zertheilung und Circulation des Wassers bewirkt, daß der Eductionsdampf vollkommen

verdichtet wird, wenn die Ventile geöffnet sind, und zwar ehe der Kolben weit

gelaufen ist; ferner wird die Hize auch leicht den äußeren Platten mitgetheilt,

während der Kolben den Rest des Hubes vollbringt. Diese Methode ist gleichsam eine

Verbindung des Verfahrens durch eingespriztes Wasser zu condensiren, mit der Methode

gegen Metallflächen zu condensiren, weil die auf den Platten, ihren Abtheilungen

Streifen und Drähten gebildete Wasserfläche Zeit hat, ihre Wärme den Wänden während

des ganzen Kolbenhubes mitzutheilen; bei allen anderen Verdichtungsapparaten muß

hingegen der größte Theil des Dampfes abgekühlt seyn, bevor der Kolben einen kleinen

Theil seines Hubes vollbracht hat, wenn ein gutes Vacuum erzielt werden soll.

T, a zeigt die innere Einrichtung eines Theiles des

Refrigerators, welcher nach dem beschriebenen Verfahren mit Löchern auf den

Blechstreifen versehen ist; T, b aber einen solchen mit

gefalteten Platten im senkrechten Durchschnitte. Blechstreifen und Drähte in T, b sind zu einem Systeme verbunden und zwischen

Platten in dem Verdichter eingeführt, ohne an denselben anzuschließen; um sie in der

gehörigen Lage zu

erhalten, haben sie daher senkrechte Enden a, a, a,

welche doppelt und gewunden und so lang sind, daß sie über die Streifen hinaus zu

den Verdichtern reichen, wie man bei a, a, a sieht.

Bei großen Dampfmaschinen muß man mehrere Refrigeratoren neben einander in einer

Wassercisterne anbringen und mit gemeinschaftlichen Ein- und

Ausführungsröhren versehen; an jedem muß auch eine Röhre mit einem Hahne angebracht

seyn, welche zwischen dem Verdichter und der Luftpumpe steht; diese Röhre füllt sich

mit Dampf vom Kessel oder Refrigerator, ehe die Maschine in Gang gebracht wird, und

heißt das Ausblaserohr. Sie dient dazu, ein theilweises Vacuum hervorzubringen, ehe

man die Maschine in Gang sezt, indem man den Einführungsdampfhahn absperrt und den

anderen Hahn gegen den Verdichter öffnet, worauf die Luft vor dem Dampfe durch die

Luftpumpe getrieben wird; diese Röhre ist daher auch immer offen.

Tafeln