| Titel: | Beschreibung eines Metallkolbens für Cylindergebläse; von Th. Schultz, Civil- und Hütteningenieur. |

| Autor: | Th. Schultz |

| Fundstelle: | Band 78, Jahrgang 1840, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung eines Metallkolbens fuͤr

Cylindergeblaͤse; von Th.

Schultz, Civil- und Huͤtteningenieur.

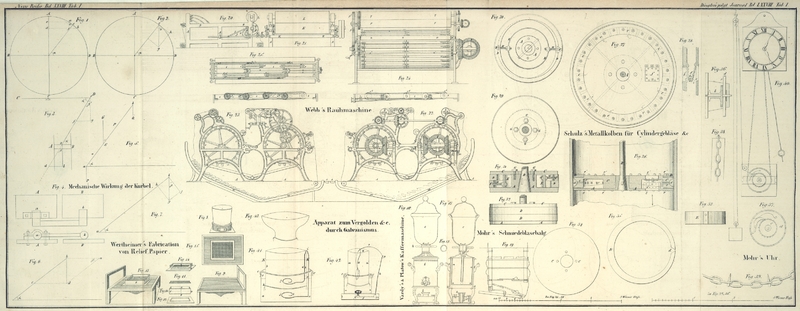

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Schultz's Metallkolben fuͤr

Cylindergeblaͤse.

Gerade zu der Zeit, als mir das zweite Märzheft des Dingler'schen polytechnischen Journals mit der Beschreibung des von Hrn.

Horton verbesserten Metallkolbens für Dampfmaschinen

(Bd. LXXV. S. 420) in die Hand kam, war

ich mit der Construction eines ähnlichen Kolbens für ein Cylindergebläse

beschäftigt, und nachdem ich mich von dessen Zwekmäßigkeit überzeugt zu haben

glaube, will ich die nähere Bauart meines Kolbens, der sich auch, außer seiner

besondern Eigenschaft durch die gepreßte Luft geliedert zu werden, sowohl durch

seine Leichtigkeit, als auch durch seine Wohlfeilheit, vor manchem andern derartigen

Kolben auszeichnen möchte, veröffentlichen.

Der Cylinder des Gebläses hatte beiläufig 40 Wiener Zoll im Durchmesser. Die

Kolbengeschwindigkeit betrug 110 Fuß und die Pressung des Windes 3 Fuß Wassersäule.

In dem Durchschnitte Fig. 26, 27 und 28 ist A, A der Körper des Kolbens, der von Gußeisen an der

Kolbenstange B wie gewöhnlich befestigt ist. C, C ist ein Kranz von Lindenholz, der an der Peripherie

zur Aufnahme der Liederung und in der Mitte ringsherum zur Aufnahme der Ventile und

der nöthigen Luft, wie die Zeichnung zeigt, ausgedreht ist. D, D ist ein Ring von Gußeisen, der in das Holz eingelassen, sowohl zur

Befestigung des Leders, als auch den den Kolben zusammenhaltenden Schraubenmuttern

e', e' als Unterlage dient. Der Raum d, d ist mit lokerer Kammwolle gefüllt, und das die

ganze Peripherie umgebende Leder überspannt diesen Raum und ist mit der Bodenplatte

des Kolbens, dem Kranze C, C und dem Ringe D, D durch die Schrauben e,

e luftdicht verbunden und befestigt. f, f sind

die beiden Ventile, welche sich beide nach Innen öffnen, doch durch ein Charnier a und eine Spreize b so

verbunden sind, daß beim Spiel des Gebläses stets eines von beiden geöffnet seyn

muß, während das andere geschlossen ist. Die Figur stellt den Kolben beim

Niedergange dar; die Luft, die unter dem Kolben comprimirt wird, drükt das untere

Ventil auf, tritt in den hohlen Raum des Kolbens und durch die in der oberen Ansicht

sichtbaren Löcher c, c, welche radial in die Liederung

führen, durch die lokere

Wolle unmittelbar an die innere Seite des Leders, welches sie stets proportional der

Pressung des Windes an die Cylinderwand andrükt. Ich bemerke noch, daß das

Juchtenleder, welches ich anwendete, ohne in Model gepreßt worden zu seyn, in

Schweinefett eingeweicht, nachdem es auf den Kanten gekerbt war, willig sich über

den Kolben spannen ließ, und die Liederung die angenehme Elasticität, welche ihr die

Wolle gab, bei Besichtigung nach längerem Gebrauch durchaus nicht verloren hatte.

Vielleicht könnten zwei oder mehrere Paare solcher Ventile, durch welche das Gewicht

des Kolbens noch erleichtert würde, noch zweckdienlicher seyn.

Ob übrigens ein Kolben der Art, wie der Horton'sche, bei

Dampfmaschinen, namentlich bei Hochdrukmaschinen anwendbar ist, steht fast zu

bezweifeln; sollte durch den großen Druk, mit welchem hochgespannte Dämpfe,

allerdings auch proportional, die Liederung an die Cylinderwand andrüken würden, der

Nuzeffect der Maschine nicht vermindert werden?

Sehr häufig findet man unzweckmäßig und nicht dauerhaft construirte Dampfkolben, die

entweder den Effect der Maschine verringern, indem sie nicht dampfdicht schließen,

oder in kurzer Zeit durch zu schnelles Abnuzen unbrauchbar werden, woher ich mich

bei dieser Gelegenheit veranlaßt fühle, die Construction und Verfertigungsart eines

Kolbens, wie ich ihn seither anfertige, näher zu beschreiben, weil ich, da derselbe

sich als billig und dauerhaft bewährt hat, wohl vermuthen darf, daß diese

Mittheilung manchem Praktiker nicht uninteressant seyn dürfte.

In Fig. 29,

30, 31 und 32 ist A, A der Körper des Kolbens aus Gußeisen, der an der

Kolbenstange B durch einen Keil befestigt ist. C, C ist der Dekel, der in Fig. 30 weggenommen und

in Fig. 34

besonders dargestellt ist und auf dem oberen Theil des Körpers durch vier Schrauben

G, G, G, G befestigt wird. D,

D, Fig.

30, 31 und 32 sind zwei excentrische Ringe von Gußeisen, wie Fig. 35 besonders zeigt,

und die so aufeinander gelegt sind, daß ihre Excentricitäten sich gerade

gegenüberstehen. E, E ist ein schmiedeiserner Ring, der

kalt gehämmert so viel Elasticität erhält, daß er durch die angespannten Schrauben

X, X die beiden gußeisernen Prismen F, F stets kräftig in die prismatischen Einschnitte d, d der Ringe D, D

hineindrükt. Die Verfertigungsart wird dieß deutlicher machen.

Nachdem ich den Körper A, A auf die Planscheibe der

Drehbank gebracht und das konische Loch zur Aufnahme der Kolbenstange ausgedreht, so

wie die innere Fläche des Kolbens, wo die Ringe D zu

liegen kommen und die Peripherie, die ich etwa 1/4 kleiner als den Cylinderdurchmesser mache,

abgedreht worden, lasse ich den Dekel C, C ebenfalls von

der inneren Seite abdrehen und auf den Ansaz des Körpers genau aufpassen; ist dieß

geschehen und dadurch der Raum für die Ringe D, D

zwischen Boden und Dekelplatte genau bestimmt, so gehe ich an die Anfertigung

dieser. Zu diesem Behuf lasse ich einen concentrischen Ring von weichem Eisen

gießen, der vielleicht noch einmal so lang ist als beide Ringe D, D hoch sind, um selbige bequem bearbeiten zu können

und der von Außen, wie von Innen überall noch etwas stärker ist, als der dikste

Theil der fertigen excentrischen Ringe D, und spanne

solchen mittelst vier Kloben auf die Planscheibe, sodann drehe ich so viel von

diesem Ringe auf der Peripherie ab, als zu beiden Ringen D,

D nöthig ist, lasse jedoch den abgedrehten Theil um 1/48 stärker im

Durchmesser als den Dampfcylinder und gebe ihm durch Lüften und Nachziehen zweier

correspondirenden Schrauben der Kloben, ohne ihn von der Planscheibe zu nehmen, die

nöthige Excentrität. Den Ringen D, D gebe ich auf ihrer

diksten Stelle bei kleinen Maschinen etwa 1/10, bei größeren 1/12 bis 1/15 des

Cylinderdurchmessers, und auf der dünnsten Stelle die Hälfte dieser Dimensionen. Ist

der Ring nun auf diese Weise durch die Stellschrauben auf der Planscheibe wieder

fixirt, so drehe ich ihn inwendig aus, wodurch er dann die gewünschte Excentricität

erhalten wird und gehe endlich an den Abstich der beiden gleich hohen Ringe D, D, welche nun, nachdem sie abgestochen und der

Abstichrand durch nochmaliges Aufspannen der einzelnen Ringe auf die Planscheibe,

beseitigt worden, dergestalt auf einander und zwischen die Boden- und

Dekelplatte des Kolbens geschliffen werden, daß leztere ihnen, ohne Dampf

durchzulassen, dennoch eine Bewegung zwischen ihnen gestatten. Die soweit gediehenen

Ringe haben nun noch einen um 1/48 größern Durchmesser als der Cylinder, und durch

Meißel und Feile werden sie jezt auf ihrer dünnsten Stelle d prismatisch durchschnitten, wie Fig. 35 deutlich zeigt,

und zwar so weit, bis ihnen dieser Einschnitt gestattet, sich durch die Hand oder

durch Instrumente in den Cylinder hineinpressen zu lassen. Diese Ringe haben eine

sehr starke Elasticität und schließen sich sammetartig und sehr dicht an die

Cylinderwand an. Die ebenfalls ringförmige Feder E, die

in Fig. 33

besonders gezeichnet ist, erhöht nun durch das Hineindrüken der Prismas F theils noch ihre Elasticität, theils gibt sie ihnen

durch die Schrauben X, X, welche in die Prismas F, F eingelassen sind, stets zu einander eine ganz

bestimmte Lage, ohne ihnen jedoch ein gemeinschaftliches Herumdrehen im Kolben und

Cylinder zu verwehren. Zu bemerken ist, daß die Feder E,

die zur Aufnahme der Schrauben zwei correspondirende Verstärkungen erhält, etwas

mehr Spielraum zwischen

Boden und Dekel haben muß, als die Ringe D, D, wie aus

Fig. 31

zu ersehen ist.

Schließlich bemerke ich, daß ein solcher Kolben wie gewöhnlich geschmiert, vollkommen

dampfdicht schließt, wenn das Aufeinanderschleifen der Ringe D, D mit etwas Sorgfalt ausgeführt wird, und nach mehrjährigem Gebrauch

ist weder an ihm, noch an der Cylinderwand eine Abnuzung oder Beschädigung zu

bemerken.

Tafeln