| Titel: | Ueber die Rigen oder russischen Getreide-Trokenhäuser; vom Regierungsrath Albrecht in Wiesbaden. |

| Autor: | Albrecht |

| Fundstelle: | Band 78, Jahrgang 1840, Nr. XIX., S. 93 |

| Download: | XML |

XIX.

Ueber die Rigen oder russischen

Getreide-Trokenhaͤuser; vom Regierungsrath Albrecht in

Wiesbaden.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Albrecht, uͤber die Rigen oder russischen

Getreide-Trokenhaͤuser.

Rigen heißen jene eigenthümlichen Darranstalten, deren man sich in den russischen

Ostseeprovinzen, namentlich in Kurland und Livland, seit den ältesten Zeiten zum

Troknen des Getreides im Stroh bedient. Innerhalb der Gränzen dieser Provinzen sind

sie ganz allgemein verbreitet; der arme Freigelassene, wie der reichste Gutsbesizer

hat seine Rige und glaubt ohne dieselbe sein Getreide nicht dreschen zu können; man

sieht sie daher von äußerst verschiedenem Umfang und von sehr verschiedenen

Materialien aufgeführt. Die wesentliche Bedingung ist nur, daß die Mauern und Deken

dicht sind und die Wärme nicht entweichen lassen.

Die meisten, welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, waren aus unbehauenen Feldsteinen,

nämlich: Granit, Sienit, Gneus und Glimmerschieferblöken von 2–6 Kubikfuß

Umfang, wie sie sich häufig auf den Feldern zerstreut finden und unbehauen mit

vielem Geschik und großer Sorgfalt in die 2 bis 2 1/2 Fuß diken Mauern eingefügt und

durch kleinere Steine und Mörtel festgehalten werden; andere Mauern sind von Stroh

und Lehm aufgeführt – sogenannte Wellerwände, und in der neueren Zeit hat man

auch angefangen, gestampfte Erde, sogenannte Piseemauern, oder auch Ziegeln von

gepreßtem Lehm anzuwenden. An den beiden leztern wird jedoch getadelt, daß sie bei

der großen Wärme zu leicht Risse bekommen und einen Theil der Hize entweichen

lassen.

Die Deke ist gestikt und gewikelt und oberhalb mit einer 2 bis 3 Zoll diken

Lehmschichte bedekt; auch hat man die Deken zwekmäßig gefunden, welche schon Gyllii in seinem Handbuch der ländlichen Baukunst unter

dem Namen gestrekte Windelböden beschrieben hat.

Der Fußboden ist gestampft, wie unsere Dreschtenne und muß beständig rein erhalten

werden, um das beim Aufsteken und Abnehmen in Menge ausfallende Getreide wieder

aufnehmen zu können.

Jede Rige hat auf einer Höhe von 7 bis 8 Fuß drei oder vier Durchzüge, wovon zwei an

den Mauern anliegen (wenn nicht, was zwekmäßiger ist, die Mauer zu diesem Behuf eine

Bank hat), und einer oder zwei sich durch die Mitte des Raumes hinziehen.

Auf diesen Durchzügen liegen bewegliche Hölzer, welche die Breite der Rige zur Länge

und 4 bis 6 Zoll Durchmesser haben. Diese bilden das Gerüste, auf welches das

Getreide, wie weiter unten beschrieben werden soll, zum Troknen aufgelegt oder

aufgestellt wird.

An der nördlichen und an der südlichen Wand sind unmittelbar unter diesen Gerüsten

zwei bis drei Fensteröffnungen angebracht, welche die Bestimmung haben, den Rauch

und den aus dem Getreide sich entwikelnden Qualm abziehen zu lassen.

Das Wesentlichste ist der Ofen, der sich in der einen Eke der Rige einige Fuß tief in

die Erde versenkt befindet und genau die Einrichtung hat, wie man sie aus den

Heizungsanstalten in den russischen Dampfbädern kennt. Der Herd dieses Ofen ist

nämlich mit vier, fünf oder sechs hintereinanderstehenden, aus Baksteinen

aufgeführten Bögen überwölbt, wovon immer der folgende Bogen um einen Stein Dike

höher, als der vor ihm befindliche ist. Diese Bögen sind in einigen Oefen 2 bis 3

Zoll von einander entfernt und bilden einen treppenförmig ansteigenden Rost; in

andern sind sie nicht getrennt, haben aber auf jeder Seite des Herdes zwei bis drei

Oeffnungen und in beiden Fällen ist der lezte Bogen 6 bis 8 Zoll von der hintern Ringmauer des Ofens

entfernt. Der Raum über den Bögen ist gegen 3 Fuß hoch mit Feldsteinen von

verschiedener Größe angefüllt, von denen die größten unten und die kleineren oben

hin zu liegen kommen. Man nimmt am liebsten Granit- und Gneusstüke und findet

nöthig, sie alle zwei oder drei Jahre zu erneuern, weil man bemerkt haben will, daß

Steine, die schon zu oft durchglüht und dadurch rissig geworden sind, die

Eigenschaft, die Wärme zu behalten, nach und nach verlieren. Erfahrene Rigenaufseher

sollen das nach dem Gewicht und Aussehen zu beurtheilen und die noch brauchbaren

Steine auszuwählen verstehen. – Ueber den Steinen befindet sich noch eine

Wölbung, die sich an die vordere Wand des Ofens über dem sehr großen Schürloch

anschließt. Einen Schornstein haben diese Oefen nicht; Rauch und Hize ziehen sich

durch die obenerwähnten Oeffnungen nach dem Steinlager hin und von da durch drei

kleine Oeffnungen, die über dem Schürloch angebracht sind, in den freien Raum der

Rige selbst, der daher zu gewissen Stunden ganz mit Rauch angefüllt ist.

Diese Rigen sind keineswegs abgesonderte Gebäude, sondern machen einen Theil der

Scheune aus, und befinden sich zwischen dem sogenannten Viertel oder Baaren und der

Tenne, damit das Getreide ohne Zeitverlust aus der Scheune in die Rige und aus

dieser zugleich – noch warm – auf die Tenne gebracht werden könne. Auf

größern Gütern ist die sehr große Tenne in der Mitte und hat zu beiden Seiten eine

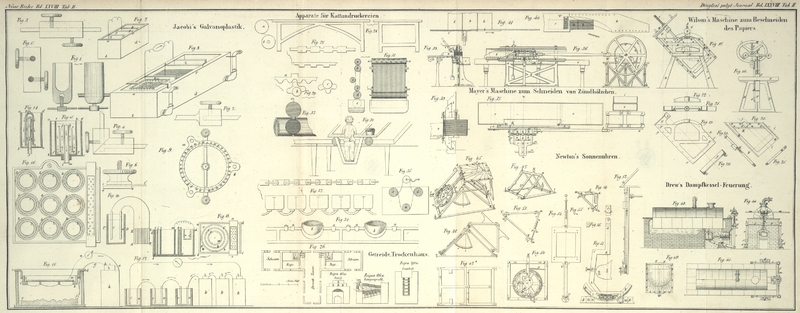

Rige und hinter denselben die Scheune zum Aufbewahren des Getreides. Fig. 26 stellt die

Scheune und Rigen auf dem Gute Alt-Autz des Hrn. Grafen von Medem dar und enthält auch den Grundriß und Aufriß der

dortigen Rigenöfen mit beigefügtem rheinländischem Werkmaaß.

Alles Getreide wird gemäht und bleibt nie auf Schwaden liegen. Das Wintergetreide

wird sogleich mit seinen eigenen nicht gedroschenen Halmen in kleine Garben –

deren drei noch keine der unsrigen ausmachen – gebunden und aufgestellt und

das Sommmergetreide wird nie gebunden, aber gleich nach dem Mähen in kleine Haufen

zusammengerecht, in welchen man die Halmen möglichst lose liegend aufthürmt und sie

so besser gegen den nachtheiligen Einfluß der Nässe geschüzt glaubt, als wenn sie

flach am Boden liegen. Selbst beim öfteren Wenden dieser Haufen soll man doch nur

sehr geringen Körnerverlust zu befürchten haben. Um bei trokenem Erntewetter das

Ausfallen der Körner zu verhüten, wird in diesen Gegenden, sowohl das Sommer-

als Wintergetreide, niemals in der Hize des Tages, sondern immer nur bei Nacht

eingefahren.

Die ganze Operation, die in Kurland und Livland mit dem geernteten Getreide

vorgenommen wird, ist vom Einlegen in die Rige bis zum Reinigen jedesmal in

22–24 Stunden vollendet und zerfällt in folgende Hauptabtheilungen:

a) Einlegen oder Einfielen,

b) Erwärmen,

c) Schwizen,

d) Troknen,

e) Ausnehmen,

f) Dreschen oder Walzen,

g) Absondern des Strohes von den Körnern,

h) Reinigen der Körner,

wobei zu bemerken ist, daß hier die Arbeiten Tag und Nacht

ununterbrochen fortgesezt werden und nur die Arbeiter wechseln.

a. Einlegen

des Getreides in die Rigen.

Zwischen 10 und 12 Uhr in der Nacht wird das Wintergetreide in Garben, das

Sommergetreide aber ungebunden in die Rige gebracht und auf den Gerüsten

aufgestellt. Das Einlegen fängt an dem dem Ofen entgegengesezten Ende an; ein Mann

und vier bis sechs Mädchen stehen auf den früher erwähnten beweglichen Tragehölzern,

empfangen das Getreide, das ihnen mit Garben zugereicht wird und legen es zwischen

den zwei ersten Hölzern, die 18 Zoll von einander entfernt sind, so auf, daß es bis

an die Deke reicht und nicht ganz fest übereinander liegt. Je feuchter das Getreide

ist, desto loser muß es gelegt werden. Feucht eingebrachte Garben des

Wintergetreides werden daher so aufgestellt, daß immer die dritte Garbe auf den

Bändern der zweiten unter ihr stehenden ruht. Ganz troken eingebrachte Garben des

Wintergetreides aber werden so aufgelegt, daß von Schichte zu Schichte wechselnd,

die Aehren der oberen Garben auf das Doppelende der unteren zu liegen kommen. Sobald

das Getreide über einem Paar der Traghölzer aufgestellt ist, wird das nächste Paar

in die gehörige Entfernung herangerükt und die Arbeit beginnt von Neuem, und zwar,

um mehrere Leute gleichzeitig beschäftigen zu können, immer von dem mittleren

Durchzug anfangend, gegen die beiden Ringwände hin, so daß beide Partien in einem

Augenblik fertig werden und auf einen Zuruf alle bereit sind, auf die neu angelegten

Traghölzer überzutreten. So wird fortgefahren, bis alle Traghölzer belegt sind und

man in die Nähe des Ofens kommt, um den man zur Sicherung gegen Feuersgefahr einen

Raum von 6–8 Fuß Breite frei läßt.

b. Erwärmen.

Sobald die Rige angefüllt ist, werden alle Oeffnungen geschlossen und der Ofen wird

geheizt. Man bedient sich dazu Well- und Prügelholzes, nur weniger Scheiten;

meistens Birken, Aspen, Erlen und auch Buchen; man entzündet sogleich ein lebhaftes

Feuer und unterhält es bis gegen 9 oder 10 Uhr Morgens, in welchen Stunden die Hize

den höchsten Grad erreicht hat, die in den unteren Regionen, 2 bis 3 Fuß über dem

Boden, nur 16 bis 20 Grab, auf Manneshöhe 28 Grad, aber auf einer Höhe von 9 bis 10

Fuß, zwischen dem Getreide, 38 Grad Reaumur.

c. Schwizen

des Getreides.

In diesen Stunden fängt das Getreide an zu schwizen. Es wird nicht bloß feucht, nein

vollkommen naß, wie mit Wasser übergossen, und die Luftschichte unmittelbar unter

dem Getreide ist mit Rauch und Qualm so geschwängert, daß man sich schon nach

wenigen Minuten Aufenthalt ganz mit Schweiß bedekt fühlt und um etwas längere Zeit

aushalten zu können, den Arbeitern oder Aufsehern nachahmen muß, die niemals in der

Rige aufrecht stehen, sondern sich niederkauern oder auf die Erde legen.

d. Troknen.

Nun nimmt man an, daß die im Stroh und Korn stekende Feuchtigkeit herausgetreten sey

und möglichst schnell beseitigt werden müsse. Zu diesem Behuf werden Thüren, Fenster

und Zuglöcher geöffnet und nach 1 bis 2 Stunden findet man die Rige von Rauch und

Qualm befreit und Stroh und Korn troknet allmählich bei der gelinden Wärme des

Ofens, in dem jezt nur noch die verglimmenden Kohlen liegen. Den rechten Zeitpunkt

zu treffen, in welchem die Fenster geöffnet werden sollen, ist die wichtigste

Aufgabe des Rigenaufsehers und beruht auf genauen Beobachtungen über den Zustand des

eingebrachten Getreides und den Grad der Feuchtigkeit, den man während und nach

vollendetem Schwizen an ihm wahrnimmt. Geschieht es zu früh, so bleiben noch zu

viele wässerige Theile in dem Getreide zurük, als daß es vollkommen troknen könnte,

und geschieht es zu spät, so ziehen sich die feuchten Dünste in das Getreide und das

Troknen wird ebenfalls verzögert, oder die Körner fangen an zu keimen. Bis gegen 4

Uhr Nachmittags ist das Getreide, wenn es nicht gar zu feucht in die Rige gekommen

und kein Fehler vorgefallen ist, vollkommen troken und das Stroh ist so spröde und

brüchig geworden, daß es mit jedem Griff der Hand leicht zermalmt werden kann.

e. Ausnehmen

der Früchte.

Bis zu dieser Zeit sind auch die Männer mit dem Reinigen des gestern gedörrten und

gedroschenen Getreides fertig geworden und haben die Tenne geräumt; nun beginnt

wieder die Arbeit derer, die in der Nacht bis 11 oder 12 Uhr mit dem Einlegen oder

Aufstellen des Getreides in der Rige beschäftigt waren. Das Getreide, welches zulezt

in die Rige eingestellt wurde, wird nun zuerst herausgenommen. Die Mädchen steigen

zuerst auf das Gebälk und werfen es herab, und die Männer schieben es mit Heugabeln

durch die Thüre auf die Tenne, wo es sogleich in einen großen Kreis zum Dreschen

ausgebreitet wird.Ist die unterste Getreideschichte, in welche sich der Dunst ganz hineinzieht,

nicht ganz troken geworden, so bleibt dieses nach der Beurtheilung des

Rigenaufsehers in einer Eke der Rige liegen und wird noch einmal auf die

Balken aufgestellt. A. d. V.

f. Dreschen.

Das Dreschen ist natürlich durch das Troknen ungemein erleichtert, und kann daher in

viel kürzerer Zeit und auf andere Weise wie bei uns ausgeführt werden. Es werden

nämlich die Früchte entweder mit Schienenwalzen oder mit Zapfenwalzen ausgewalzt

oder von Pferden ausgetreten, oder in kleinen Bauershaltungen (oder vielmehr auf

sogenannten kleinen Dienststellen) auch wohl mit Flegeln ausgedroschen, welche

jedoch äußerst klein sind und an einem 3 Fuß langen Strike hängen. Auf großen

Tennen, wie z.B. zu Alt-Autz, sind zwei, drei oder vier Walzen zugleich in

Bewegung, deren jede von einem der kleinen lithauischen Pferde gezogen und dieses

von einem Mädchen oder Kinde geleitet wird.

g. Absondern

des Strohes von den Körnern.

Während des Walzens wird das Getreide von einigen Männern beständig mit hölzernen

Gabeln gewendet und von Zeit zu Zeit das Stroh, welches eigentlich nur noch aus

Bruchstüken von 1 bis 2 Fuß Länge besteht, mit demselben Werkzeuge auf die Seite

gebracht. Dieses Stroh wird in eine Art Kasten geworfen, der bei 4 Fuß Breite, 8 Fuß

Länge und 18 Zoll hohe Wände hat; sein Boden aber besteht aus glatt geschnitzten

Stäben, die von Mitte zu Mitte gerechnet 1 Zoll von einander entfernt sind. An jeder

Seite dieses auf einem Gestell ruhenden Kastens stehen drei oder vier Mädchen, die

das Stroh mit den Händen aufschütteln und durcharbeiten, und wenn sie glauben, daß

alle Körner und Aehren zwischen den Latten durchgefallen fallen sind, es an der

entgegengesezten Seite des Kastens an einem der Ausgänge der Tenne auf Haufen

werfen, von wo es sogleich weggefahren wird. Der durchgefallene Kaff oder das

Gesitte wird wieder auf die Tenne gebracht, und so oft wie das Stroh abgenommen ist,

dieselbe Operation wiederholt, bis zulezt nur noch Körner und ganz kleine Bruchstüke

von Stroh, Aehren und Grannen auf der Tenne zurükbleiben.

h. Reinigung

der Körner.

In diesem Zustande bleiben die Körner auf großen Haufen bis zum Anbruch des Tages in

der Tenne liegenEs ist nämlich indessen mit der Dunkelheit der Nacht die Zeit herangekommen,

wo wieder neues Getreide in die geleerte Rige eingebracht werden muß; die

Walzen werden auf die Seite geschafft, die Pferde von den Kindern

weggeführt, die Männer und Mädchen sind wieder bis gegen 11 Uhr mit dem

Eintragen und Auflegen des Getreides beschäftigt; die Rigenaufseher und ihre

Gehülfen, die indessen geruht haben, werden gewekt, das Holz wird

herbeigetragen und die Rige aufs Neue geheizt. A. d. V.; sobald der Tag graut, beginnt das Geschäft der Reinigung der Körner. Es

geschieht dieses auf dieselbe Weise, die auch ehemals in Deutschland allgemein

üblich gewesen, nämlich durch Werfen der Körner in einem Halbkreis, welches, wenn

man ganz reine und schwere Frucht zu erhalten wünscht, ein- oder zweimal

wiederholt wird. Die den Arbeitern zunächstliegende leichteste Frucht wird auch noch

auf einem großen Schwungsieb von den Strohstüken und auf unseren gewöhnlichen Sieben

von dem Unkrautsamen gereinigt.

Die so behandelten Getreidekörner sind ungefähr auf zwei Drittel ihres Umfangs

eingeschrumpft, haben aber nicht eben so viel an Gewicht verloren; ihre Farbe ist

etwas dunkler, ihr Aeußeres glänzend geworden; man bemerkt an ihnen einen

eigenthümlichen – dem Ruß ähnlichen Geruch – am Brode aber oder

anderem Bakwerk ist ein besonderer oder gar widerer Geschmak nicht wahrzunehmen.

In der Rige zu Alt-Autz, welche bei 36 Fuß Länge und Breite 15 Fuß Höhe hat,

konnten 400 Garben Wintergetreide oder 20 der kleinen lithauischen Wagen voll nicht

gebundenem Sommergetreide zu gleicher Zeit getroknet werden. Holz ist nach unserem

Maaß etwa ein Drittel Klafter erforderlich. Mit dem Auffielen, Abnehmen, Walzen und

dem ersten rohen Reinigen des Getreides sind von Nachmittag 3 oder 4 bis Nachts 11

oder 12 Uhr drei Männer und sechs bis acht Mädchen, und 3 bis 4 Stunden lang zwei

Pferde und zwei Kinder beschäftigt. Der Rigenaufseher und sein Gehülfe ist von 11

Uhr in der Nacht bis gegen 3 oder 4 Uhr Morgens in Thätigkeit, dann schläft er einige Stunden,

und von 6 oder 7 Uhr an ist er wieder mit einem oder zwei Gehülfen bis Nachmittags 3

oder 4 Uhr mit dem Reinigen des Getreides und abwechselnd mit dem Oeffnen der

Zuglöcher in der Rige beschäftigt.

Dieß ist das Verfahren, wie es in ganz Kurland und Livland – auf den größten

Gütern, wie auf den kleinsten Dienststellen – üblich ist und für ganz

unentbehrlich angesehen wird.

Tafeln