| Titel: | Beschreibung der Vorrichtungen zum Troknen des Torfes auf der königl. würtembergischen Eisenhütte zu Königsbronn; von Friedrich Roscher. |

| Fundstelle: | Band 78, Jahrgang 1840, Nr. LII., S. 257 |

| Download: | XML |

LII.

Beschreibung der Vorrichtungen zum Troknen des

Torfes auf der koͤnigl. wuͤrtembergischen Eisenhuͤtte zu

Koͤnigsbronn; von Friedrich Roscher.

Aus Riecke's Wochenblatt, 1840, Nr. 41 und

42.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Vorrichtungen zum Troknen des Torfes auf der koͤnigl.

wuͤrtembergischen Eisenhuͤtte zu Koͤnigsbronn.

Der auf der Eisenhütte in Königsbronn in Anwendung kommende Torf ist aus den

Niederungen an der Donau und Brenz, wo er durch Stechen in parallelepipedischen

Stüken gewonnen wird. Er läßt sich nach seinen verschiedenen Aggregatszuständen und

der dadurch bedingten Art seiner Verwendung zu hüttenmännischen Zweken in folgende

drei Abtheilungen bringen:

1) Torf von Döttenhausen. Derselbe ist faserig und sehr

loker. Die einzelnen Pflanzentheile, die ihn zusammensezen, lassen sich leicht

unterscheiden. Die Farbe geht von dunkelgelb in braun über. Ein Stük von der gelben

Art, welches lufttroken 55,5 Kubikzoll Größe und 19 Loth Gewicht hat, schwindet beim

Troknen zu 42,29 Kubikz. zusammen und erleidet einen Gewichtsverlust von 2 Loth. Von

der braunen Gattung schwinden 34 Kubikz. im Gewicht von 16 Loth zusammen zu 26 Kubikz., welche

noch 14,5 Loth wiegen. Der Aschengehalt beträgt 3,5–4 Proc.

2) Torf von Günzburg. Derselbe ist erdig und compact, mit

Annäherung an den Preßtorf. Seine Farbe ist dunkelbraun und geht oft ins Schwarze

über. Ein Stük von 23,2 Kubikz. Größe und 23,5 Loth Gewicht verliert durch das

künstliche Troknen 2,5 Kubikz. seiner Größe und 4,5 Loth seines Gewichts. Der

Aschengehalt dieser Gattung kann von 6 auf 7 Proc. steigen. Den Uebergang von Nr. 1

zu Nr. 2 bildet

3) der Torf von Wilhelmsfeld. Seine Farbe ist gewöhnlich

tief dunkelbraun. Nach der Zusammenhäufung der Pflanzenfasern in ihm und der

größeren oder geringeren Verunreinigung mit dem Boden, auf welchem die Pflanzen

entstanden sind, nähert er sich bald Nr. 1, bald Nr. 2, und sein Aggregatzustand

dürfte am besten mit „filzartig“ zu bezeichnen seyn. Ein

lufttrokenes, 19 5/8 Loth schweres Stük von 34,58 Kubikz. schwindet zu 29,9 Kubikz.

zusammen und wiegt noch 17 Loth. Der Aschengehalt schwankt zwischen 5,2 und 6

Proc.

Das Troknen des Torfes an der Luft geschieht auf den

Torfstichen selbst. Das dabei beobachtete Verfahren besteht im Allgemeinen darin,

daß die frisch gestochenen, oft noch von Wasser triefenden Torfziegel auf Hurden

ausgebreitet und von Zeit zu Zeit gewendet werden. Dann werden sie nach etwa 8 oder

10 Tagen aufgebokt, d.h. einzeln in einer gewissen Ordnung über einander gelegt, so

daß zwischen denselben Luft circuliren kann. Dieß dauert etwa 3 Wochen und dann sind

sie, wenn nicht zu viel Regenwetter eingefallen, hinlänglich troken, um an die

Hütten abgegeben werden zu können.

Auf den hiesigen Hüttenwerken sind folgende Trokenvorrichtungen im Gange.

A. Vorrichtungen mit Anwendung von Brennmaterial und

zwar

a) älterer,

b) neuerer Construction;

B. Vorrichtungen mit Anwendung von Feuerung und

gleichzeitiger Benüzung der verlornen Wärme;

C. Vorrichtungen mit alleiniger Benüzung der

leztern.

A. Vorrichtungen mit Anwendung von Brennmaterial.

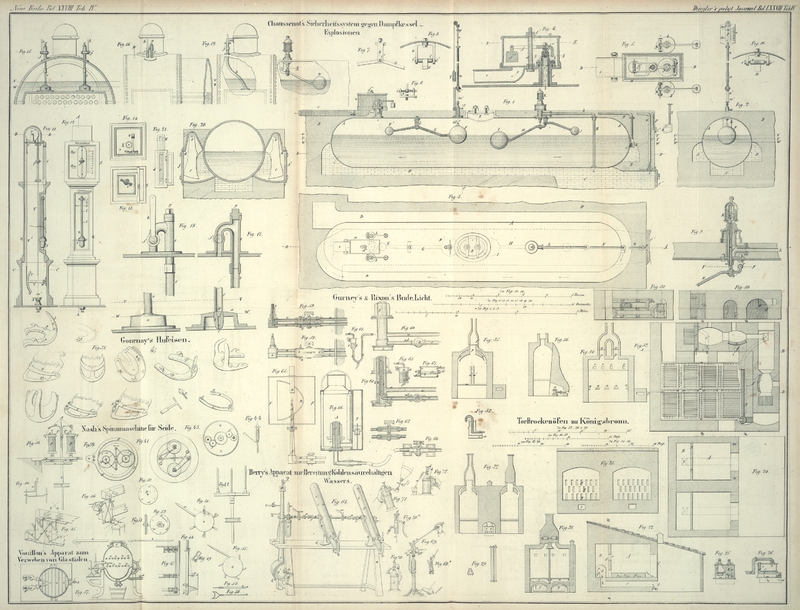

Von dem Apparate A, a soll Fig. 22–24 ein Bild

geben. Der Unterschied zwischen A, b und ihm besteht

zunächst darin, daß jener von Innen, dieser von Außen erwärmt wird. Bei A, a wird die durch den Rost strömende Luft selbst in

den Trokenraum geleitet und bewirkt unmittelbar durch ihre Temperatur die

Verdunstung des im Torfe

befindlichen Wassers, während bei A, b die zum

Verbrennen des Unterzündmaterials verwendete Luft durch Röhren, welche im Trokenraum

liegen, sich fortbewegt, welchen sie Wärme mittheilt, und die von den Abzugsröhren

ausstrahlende Wärme soll dann dem Trokenraum die erforderliche Temperatur geben,

indem sie die umgebende Luft erhizt und dadurch Strömungen in ihr erregt, durch

welche die Wärme in die obern Räume des Ofens fortgeführt wird.

Auf dem Roste a (Fig. 22) liegt das

Brennmaterial, welches gewöhnlich aus Torfklein besteht. Hie und da werden auch

Spähne und sonstige Holzabfälle verwendet. Die Oeffnung b, durch eine blecherne Thüre schließbar, wird nur beim Nachlegen von

frischem Brennmaterial geöffnet; sonst würde das Feuer zu sehr angefacht und auch

durch den stärkeren Luftstrom glühende Asche und Torfkohlen in den Trokenraum

geführt, welche zu einem Brande Veranlassung geben würden. Die verbrannte und

erhizte Luft strömt in den gemauerten Canal c (Fig. 22 und

23) und

von da durch die blecherne, als Fortsezung des Canals dienende Haube d, welche sich bei x

ausmündet, in den Raum D. Diese Haube ist gekrümmt,

damit etwa vom Luftstrom fortgerissene Funken sich daran abstoßen und erstiken.

Die eigentliche Trokenkammer A ist von dem Raum D durch eine Wandung geschieden, welche (Fig. 23) drei über

einander liegende Reihen von Schlizen hat, y, y....,

welche den Eintritt des Rauchs und der erhizten Luft in den Raum A vermitteln. Von diesen Schlizen ist die ganze obere

Reihe mit Baksteinen dergestalt versezt, daß die freie Fläche bei jedem einzelnen

nur noch wenige Quadratlinien beträgt. Dieß geschieht hauptsächlich um der Verhütung

von Bränden willen. Denn treten noch Funken aus der blechernen Haube, so steigen sie

in die Höhe und werden sich im obern Theile des Raums D,

welcher deßwegen auch bis in die Höhe des Trokenraums aufgeführt wurde, an den

Wänden erstiken.

In der mittlern Reihe sind die zwei mittleren und die zwei äußeren Oeffnungen auf

dieselbe Weise versezt, während die untere Reihe immer ganz offen bleibt. Dadurch

wird die warme Luft mehr in die untere Gegend des Trokenraums gedrükt und dadurch

der Nachtheil beseitigt, daß sie schnell, ohne sich viel im Raum A zu verbreiten und mit Wasserdämpfen zu sättigen, durch

die obere Gegend desselben hindurch ins Freie strömt, ohne den unteren Raum gehörig

zu erhizen, wo sich dann die gebildeten Dämpfe niederschlagen und ein weiteres

Troknen unmöglich machen. Aus demselben Grunde schließt sich auch die eiserne Thüre

f (Fig. 22) unten nur bis

auf etwa 1/2'' an, und auch die zwei Ausströmungsöffnungen m,

m (Fig.

24) sind auf der Sohle des Trokenraums A

angebracht, welche ihren Zwek nach den gemachten Erfahrungen noch besser erfüllen

würben, wenn sie mit hinlänglich hohen Essen in Verbindung stünden, indem dadurch

die schädlichen Einflüsse der äußern Luft beseitigt wären, da unter den

Ausströmungsöffnungen m, m die Wasserdämpfe von Außen

her verdichtet werden und die nachströmende innere, erhizte Luft dadurch erkältet

wird, was ihren raschen Wechsel verhindert und das Troknen verzögert.

Auf der Sohle des Trokenraums A liegen einander parallel

vier Bänke von Baksteinen, p, p..., in welchen, um die

Bewegung der heißen Luft auf dem Boden zu begünstigen, Oeffnungen s, s... gebrochen sind. Quer auf diesen Bänken liegen

Latten. Soll nun der zu troknende Torf eingetragen werden, so bedekt man zuerst die

Latten mit einer Schichte regelmäßig auf der schmalen Seite aneinander gelegter

Torfstüke und auf diesem Boden wird der übrige Torf ohne weitere Umstände

aufgeschüttet bis ganz an das Gewölbe hin; nur muß der Arbeiter demselben auf der

der Einsazöffnung zugekehrten Seite eine Böschung geben, damit die einzelnen Stüke

nicht über einander rollen. Dieß geschieht einfach dadurch, daß er eine Mauer aus

Torfziegeln aufführt, welche senkrecht dasteht und sich bis an das Gewölbe erstrekt.

Von der Vorderwand steht sie etwa 1' ab. An den Seitenwänden wird kein Zwischenraum

gelassen. Um der heißen Luft auch den Zugang in das Innere der aufgeschütteten

Torfmasse zu erleichtern, werden in jedem Ofen einige von Latten gefertigte

Schläuche, sogenannte Böke (Fig. 29), der Länge nach

durch den Torf gelegt und zwar in der Art, daß sie mit ihrem hinteren Ende sich in

die Schlize der mittleren Reihe y, y, welche nicht mit

Baksteinen verengert sind, ausmünden. Gegen vorne zu werden sie mit Torfziegeln

möglichst gut verschlossen, damit die Luft ins Innere und nicht bloß durchströme.

Die Zahl dieser Böke beläuft sich auf zwei bis drei.

Jeder der beiden unter Einem Dache stehenden Oefen faßt 6000 Stük = 204 Kubikfuß

Torfmasse, die Größe des einzelnen Torfziegels durchschnittlich zu 34 Kubikz.

gerechnet. Der disponible Trokenraum beträgt circa 440

Kubikfuß, also sind etwa 54 Proc. Zwischenräume vorhanden.

Die Operation des Troknens theilt sich in zwei Hälften, in das Ausdämpfen und das

Gartroknen. Das erstere dauert bei gewöhnlich lufttrokenem Torfe 5–6 Tage,

das zweite noch 4 Tage. Die Temperatur des Trokenraums ist durchschnittlich

36–40° C. Der Aufwand an Brennmaterial wird bei 6000 Stük Einsaz zu

2000 Stük Torf oder zu 33 Proc. berechnet. Dieser hohe

Brennmaterial-Verbrauch ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, daß für den

regelrechten Abzug der

mit Wasserdämpfen gesättigten heißen Luft nicht gesorgt ist. Sollte sich aus irgend

einer Ursache der Torf entzünden, was sich augenbliklich durch den mit stechendem

Geruch sich entwikelnden diken weißen Qualm ankündigt, so ist gar nichts zu thun,

als alle Spalten an der Thüre f und die Oeffnungen b und m, m durch Sand oder

Torfasche luftdicht abzuschließen. In wenigen Tagen ist dann das Feuer erstikt. Eine

Hauptursache von vorkommenden Entzündungen ist, wenn nach dem Ausdampfen durch

Unvorsichtigkeit zu stark geschürt wird. Ein Abgang durch das Troknen findet

gewöhnlich nicht statt.

B. Trokenvorrichtung mit abwechselnder Benüzung der Feuerung und der verlorenen

Wärme.

Fig.

30–36 soll diesen Apparat versinnlichen. Fig. 32 ist der Grundriß.

Rechts ist der Blechglühofen mit seinem Vorwärmofen. An diesen schließt sich unter

gemeinschaftlicher Esse der Schweißofen mit einem Wärmofen an. Parallel mit dem

Blechofen ist die Heizvorrichtung Fig. 31 und 33, welche auf

das Princip der Erwärmung der Trokenkammer von Innen basirt ist. Fig. 34 und 35 geben

Durchschnitte der Trokenkammer nach den Linien C, D und

G, H. Von der Sohle derselben bis zum eigentlichen

Trokenraum ist ein Abstand von 6' 5'' . Dieser ist 12' breit, 17' lang und 11 1/2'

hoch und (Fig.

32, 34 und 35) durch 12 Balken a, a, a...., welche

horizontal liegen, in 8 Abtheilungen gebracht, welche durch senkrecht auf den Balken

stehende Latten a', a' (Fig. 35) begränzt sind.

Sie sind 7 1/2' hoch. Der Boden dieser Abtheilungen wird ebenfalls durch Latten

gebildet, deren Länge mit der Breite jeder einzelnen Abtheilung correspondirt. Oben

schließt sich der Trokenraum mit einem Gewölb (Fig. 34 und 35), in

welches zwei Canäle p, p hinabreichen, welche oben mit

einer eisernen Klappe q (Fig. 34) verschlossen

sind. Durch dasselbe sind weiter unten noch vier gekrümmte Canäle r, r, r, r, (Fig. 34, 35) geführt, welche sich

je zu zwei in den Hauptcanal p ausmünden und

ausschließlich die sich beim Troknen entwikelnden Dämpfe abführen sollen, während

mittelst der Canäle p, p die Oefen auch gefüllt werden,

indem in die Esse eine mit einer gußeisernen Thüre verschließbare Oeffnung s (Fig. 35) gebrochen ist,

durch welche der Torf in die Canäle p, p hinabgeschüttet

wird. Auf diese Weise geschieht das Füllen und Entleeren viel schneller und

leichter, als bei dem unter A, a aufgeführten

Apparat.

Der Torf wird gewöhnlich 1 1/2 – 2' höher, als das Lattengestell reicht,

aufgeschüttet, was seinem Getroknetwerden durchaus nicht nachtheilig ist, indem der Natur

der Sache nach im oberen Theil des Trokenraums stets der größere Hizegrad

herrscht.

Dieser Ofen faßt circa 32000 Stük Torfziegel, also

betrüge das massive Volumen der zu troknenden Torfmasse etwa 1088 Kubikf. Der

Trokenraum hat eine Größe von etwa 1938 Kubikfuß, und es sind demnach 44 Proc.

Zwischenräume vorhanden.

In jedem der acht Fächer oder Abtheilungen wird ein Bok (Fig. 29) senkrecht

aufgestellt und an seinem dem Gewölbe zugekehrten Ende auch möglichst dicht mit

Torfstüken verschlossen, ein Verfahren, welches bei dieser Art von Trokenöfen

unerläßlich ist und wodurch doch nicht verhindert werden kann, daß nicht die in der

Mitte der Fächer liegenden Torfziegel weniger vollkommen getroknet werden. Denn

durch den von Oben stattfindenden Druk wird der Torf, je tiefer er zu liegen kommt,

desto dichter sich aufeinander legen, wodurch die Bewegung der heißen Luft, welche

hier am meisten wirksam seyn sollte, gehemmt ist. Diesem Uebelstand läßt sich nicht

wohl abhelfen, wenn man nicht das Füllen und Entleeren der Trokenkammern durch

eingebrachte Etagen zu sehr erschweren und einen dabei unvermeidlichen großen Abfall

von Torfklein übersehen will.

Das Entleeren geschieht einfach dadurch, daß die Latten, welche den Boden jeder

Abtheilung bilden (Fig. 32), gezogen werden. Die Torfstüke fallen herab in die

untergehaltenen Körbe und können von da unmittelbar in die Hütte geschafft werden,

ohne einen weiteren Abgang durch abermaliges Auf- und Abladen oder

Einmagaziniren zu veranlassen. Es ist noch der weitere Vortheil damit verbunden, daß

man einen größeren oder geringeren Theil der eingesezten Torfmasse, ohne den ganzen

Einsaz zu erschüttern, ausziehen und wieder mit frischem Torfe ersezen kann, was um

so zwekmäßiger erscheint, als gewöhnlich die von den Heizapparaten entfernteren

Abtheilungen längere Zeit zu ihrer vollständigen Abtroknung erfordern, weßwegen sie

auch in etwas kleineren Dimensionen construirt sind.

Die erforderliche Wärme wird dem vorliegenden Trokenapparat auf folgende Weise theils

durch die Heizvorrichtung, theils durch Benuzung der sonst verlornen Wärme

mitgetheilt.

1) Durch die Heizvorrichtung. Diese ist in Fig. 31 in der

Vorderansicht abgebildet. Fig. 33 gibt einen

Durchschnitt des Heizofens. Der Hauptbestandtheil desselben ist ein gewöhnlicher

gußeiserner Ofen, in dessen Boden der Rost liegt. (Fig. 32 und 33.) In dem

Ofen befindet sich ein gekrümmtes gußeisernes Rohr, dessen vorderer Theil mit der

äußern Luft in Berührung steht und zugleich von der vom Rost aufsteigenden

Torfflamme umgeben ist, wodurch erwärmte Luft der Trokenkammer zugeführt wird. Die

durch den Rost strömende

Luft und der Rauch werden durch die mit dem Heizofen in Verbindung stehende

Röhrenleitung, welche in Fig. 31 von Vornen

gezeichnet ist, und von da in die gemeinschaftliche Esse abgeleitet und geben durch

diese blecherne Röhren, in welchen sie sich fortbewegen, an die Luft im Innern des

Trokenraums durch Strahlung und Berührung Wärme ab.

Diese Wärmeerzeugung findet aber nur dann statt, wenn der eine oder der andere der

zwei Flammöfen außer Betrieb ist. Das Brennmaterial ist gewöhnlich Torfklein und der

Aufwand davon dürfte sich auf etwa 4000 Stük Torf oder 12,5 Proc. (der Ofen faßt circa 32000 Stük) belaufen und dazu etwa 17–18

Tage Zeit erforderlich seyn. Doch mangeln hierüber genauere Daten, weil der Betrieb

der beiden Flammöfen gewöhnlich nicht so lange unterbrochen wird, als Zeit nöthig

ist, um einen ganzen Einsaz zu troknen.

2) Durch die verlorne Wärme. Diese rührt theils vom

Schweißofen, theils vom Blechglühofen her.

a) Vom Schweißofen. Die

Herdbrüke c (Fig. 30 und 32) desselben

ist aus zwei gußeisernen Schienen gebildet, welche mit ihren Rändern einen

vierekigen Canal bilden. Diese Schienen werden, wenn der Ofen einige Zeit im Betrieb

ist, oft bis zu einer schwachen Weißglühhize erwärmt und dadurch eine Strömung

erwärmter Luft von Außen vermittelt. Mit diesem Canale steht ein anderer von

Baksteinen c', welcher aber auf der Sohle der

Trokenkammer liegt, in Verbindung. Befindet sich nun, wie hie und da vorkommt, in

den tiefern Räumen derselben eine übersättigte kalte Luft (Folge des zu raschen

Zuges der erwärmten Luft nach Oben), so wird der Canal c

nach Außen abgeschlossen und dadurch ein Luftwechsel hervorgebracht, indem die

leichtere Luft sich von c' nach c bewegt. Der Canal c wird verschlossen, so

wie der Schweißofen kalt steht. Ferner ist die Hinterwand des Anwärmofens aus

gußeisernen über einander liegenden gebogenen Stangen von etwa 5'' Dike (Fig. 30) e, e, e gebildet, welche stark rothwarm erhizt werden

und auf etwa 4 Quadratfuß eine bedeutende Wärme ausstrahlen. Die Oeffnung d steht mit dem Canal d' auf

ähnliche Weise in Verbindung, wie c mit c'.

b) Vom Blechglühofen. Die

Hinterwand des Wärmofens ist ebenfalls aus gußeisernen Bogen e', e' (Fig. 31 und 32) construirt, welche

wie beim Schweißofen Wärme abgeben. Mit dem Gewölbe, durch welches diese Bogen bloß

gelegt sind, steht ein nach Oben zu sich ausmündender Canal in Verbindung, welcher

wie c und c', d und d' eine Bewegung der Luft veranlassen soll.

Die Temperatur, welche dieser Trokenapparat auf die eine oder andere Weise erhält,

ist 40° C., etwa oben bei q (Fig. 34) werden einige Grabe weniger

beobachtet. Die Zeit, in welcher der Inhalt dieses auf 32000 Stük Torf gebauten

Ofens als durch verlorne Wärme vollkommen getroknet erachtet werden kann, beträgt

14–16 Tage. Hievon werden etwa 5–6 Tage für das Ausdämpfen gerechnet.

Sobald sich die Klappe q, welche ganz offen ist, nicht

mehr mit Dämpfen beschlägt, wird sie bis auf wenige Zoll und so bis zum Ende der

Operation geschlossen gehalten, um die warme, jezt viel trokenere Luft nach Unten zu

drüken. Der Abgang beträgt 1,4 Procent.

Ganz nach demselben Princip wurden später zwei weitere Trokenapparate, welche mit den

Puddelöfen in Verbindung stehen, erbaut. Jeder faßt etwa 28000 Stük. Sollen diese

mit verlorner Wärme getroknet werden, so braucht man etwa 16 Tage. Mit Benüzung des

Heizapparats geschieht dieses innerhalb 14 Tagen mit einem Aufwand von 12,5 Proc.

Brennmaterial. Der Abgang beläuft sich auf 1,4 Proc. Diese dem Vorhergehenden nicht

conformen Resultate haben ihren Grund in der Localität der Oefen, in der um der

Entzündungen willen absichtlich gehemmten Wärmeentwiklung der Puddelöfen u.s.w.

An die vorgehend beschriebenen Vorrichtungen schließt sich die oben unter A, b aufgeführte Vorrichtung mit

Anwendung von Brennmaterial nach neuerer Construction an.

Die Construction der Trokenkammern etc. ist ganz dieselbe, wie bei den unter B beschriebenen; bloß die Art der Wärmeentwiklung ist

wegen des dabei angewendeten eigenthümlichen Apparats verschieden. Dieser ist Fig. 25 in der

Vorderansicht dargestellt, in Fig. 26 im Durchschnitt;

Fig. 27

und 28 geben

seine Lage im Trokenraum. Der Trokenofen zerfällt nämlich in drei Abtheilungen, von

denen die mittlere den Heizapparat enthält und die zwei äußern die Trokenkammern

bilden. Ueber dem Heizapparat ist ein Gewölb gesprengt, welches sich durch den

ganzen Ofen der Länge nach erstrekt. Durch die ganze Höhe der Hinterwand ist ein

Kamin x (Fig. 27 und 28)

aufgeführt. Die Seitenwände sind in ihrer Länge durchaus durchbrochen y, y (Fig. 28) und durch diese

Oeffnungen kann die aus dem Heizapparat entwikelte Wärme in die Trokenkammern

gelangen.

Die Construction des Apparates selber wird durch folgende nähere Beschreibung

deutlicher werden. (Fig. 25 und 26.) Ein vierekiger

gußeiserner Kasten ist durch eine gußeiserne Wand p in

zwei Hälften getheilt, deren jede ein Ganzes für sich bildet; m, m sind die Röste, welche im Boden des Kastens selber liegen. Das

Brennmaterial wird durch den Vorstoß s eingetragen. Die

Flamme steigt aufwärts in die Röhrenleitung a, nachdem

sie vorher noch das Rohr b, welches vornen mit der

äußern Luft in Verbindung steht, erwärmen muß. Damit dieß vollständig geschieht und

die Flamme überhaupt sich nicht zu schnell in den oberen Theil des Kastens begeben kann,

ist eine gußeiserne Platte c angebracht, welche sie

zwingt, ganz an der Hinterwand des Kastens aus dem untern Theile desselben in den

obern zu treten. Mit jeder Abtheilung desselben steht ein System gußeiserner Röhren

in Verbindung, in welchem der Rauch abzieht und welches sich der Länge nach durch

den Trokenofen an der durchbrochenen Seite je einer Trokenkammer erstrekt und in den

Kamin x ausmündet. (Fig. 27 und 28.)

Die zwei Trokenkammern fassen zusammen 45–50000 Stük Torf, welche in

12–14 Tagen getroknet werden können. Der Brennmaterialverbrauch wird auf den

Einsaz zu 6200 Stük oder 12,5 Proc. berechnet; der Abgang ist wie bei den

vorhergehenden.

C. Trokenvorrichtung mit alleiniger Benüzung der verlornen Wärme.

Fig. 36

stellt den Querdurchschnitt dar. Die Construction ist so einfach und der unter B und A, b aufgeführten so

ähnlich, daß jede weitere Beschreibung überflüssig wäre. Die einzige Abweichung

findet darin statt, daß die Canäle r, r (Fig. 34 und 35) hier nicht

vorhanden sind, weil bei der geringen Breite dieser Kammern die sich entwikelnden

Dämpfe leicht durch den Canal p abziehen können. Hier

findet also wieder ein Troknen mit intermittirendem Luftwechsel und Erwärmung von

Innen statt. Die erforderliche frische Luft tritt vorn durch die Thüre ein, durch

welche der Hohöfner zur Form gelangt, deßwegen sind keine besondern Oeffnungen zum

Einlassen derselben angebracht.

An dem Formgewölbe (x) auf der linken Seite sind zwei

Trokenkammern angebracht, welche von einander durch eine von Baksteinen aufgeführte

Mauer geschieden sind. Jede derselben ist durch ein schon beschriebenes Lattengerüst

in zwei Fächer getheilt und hat eine eigene Esse. Sie fassen zusammen 25000 Stük. An

das Formgewölbe auf der rechten Seite schließen sich drei, ebenfalls mit eigenen

Kaminen versehene Trokenkammern an, welche nicht weiter in Abtheilungen zerlegt sind

und zusammen etwa 28000 Stük Torf fassen.

Die von den Windstöken und den Formen ausgehende Wärme erzeugt eine Temperatur,

welche, wenn das Ausdämpfen vorüber ist, oft 50° C. und mehr beträgt und das

Troknen zum Theil auch deßwegen so sehr beschleunigt, weil sie nicht so sehr

schwankt, wie bei den andern Apparaten, in welchen gefeuert werden muß. Das Füllen

und Leeren geschieht auf die schon beschriebene Weise. In 7 Tagen können die

Trokenkammern geleert werden. Das Abdampfen endigt sich oft schon am zweiten Tage.

Der Abgang beläuft sich auf 2 Proc., also mehr, als bei den übrigen Vorrichtungen, was daher

rührt, daß das Troknen sehr rasch vor sich geht und dadurch die Torfziegel leicht

Nisse bekommen und zerbrökeln.

Nach dem Vorstehenden ist nun die hiesige Trokenmethode durchaus auf erwärmte Luft

basirt und eine andere Methode wird auch außer der umständlichen, durch unmittelbare

Berührung mit Dampfröhren, nicht ausführbar seyn. Die sonst übliche Eintheilung der

Trokenvorrichtungen in solche, die 1) von Innen mit intermittirender Ventilation, 2)

von Außen erwärmt werden, kann hier nicht wohl angewendet werden, weil bei dem

größern Theile der Trokenöfen auf dem hiesigen Hüttenwerk bald die eine, bald die

andere Erwärmungsart, bald beide zugleich stattfinden. Dagegen zeigen sie einen

wesentlichen und für den Gang der Trokenarbeit wichtigen Unterschied in der

Richtung, in welcher die von Innen oder von Außen erwärmte Luft durch die

Trokenmaterie hindurch geleitet wird.

Bei der ältern Vorrichtung A, a zieht die Luft horizontal

oder vielmehr abwärts durch den Trokenraum, während sie bei allen andern aufwärts

steigen muß, eine Einrichtung, welche wissenschaftlich betrachtet als unstatthaft

erscheint, und doch zeigt ein Vergleich der Resultate, welche die Oefen nach der

ältern und die nach der neuern Construction geliefert haben, daß die leztern

verhältnißmäßig einen weit großem Nuzeffect gewähren, wenn gleich zugegeben werden

muß, daß der in jenen getroknete Torf sich vor allem andern durch seinen

Trokenheitsgrad auszeichnet. Eine Erklärung hievon läßt sich vielleicht auf folgende

Weise geben.

Bei den Oefen mit senkrecht aufsteigendem Luftstrom findet, sobald das Ausdämpfen zum

größten Theile vorüber ist, ein vollständiges Troknen von Oben herab statt, wovon

man sich leicht durch die Beschaffenheit der dort aufgelagerten Torfstüke überzeugen

kann. Denn, wie schon bemerkt wurde, wird nach dem Ausdämpfen die Klappe fast ganz

geschlossen und die oben befindliche Luft, welche eine höhere Temperatur hat, als

die in den unteren Räumen, muß längere Zeit am Gewölbe verweilen, bis sie entweichen

kann, und also an die zwischen den tiefer liegenden Torfschichten befindliche

kältere, vielleicht hie und da stagnirende Luft Wärme abgeben, wodurch auch da ein

Austroknen möglich wird, wo durch den Druk der Masse von Oben die Torfstüke viel

dichter aneinander liegen und der warmen Luft den Zugang von Unten versperren.

Vielleicht bewirkt auch dieser leztere Umstand, das dichtere Aneinanderliegen, daß

die noch etwas feuchten tieferen Schichten durch die von Oben durch unmittelbare

Berührung sich fortpflanzende Wärme, unter Unterstüzung von Capillarkräften, welche

das Wasser in der Torfmasse gleich zu vertheilen suchen, schneller und

vollkommener getroknet werden, als sonst geschehen würde.

Je dichter eine Torfgattung ist, desto mehr muß man sich hüten, in der ersten Periode

des Troknens die Temperatur zu schnell zu steigern, weil sonst die Torfziegel leicht

Risse bekommen, zerbrökeln und zu einem großen Abgang Veranlassung geben.

Bei dem Bau der Trokenöfen ist es von besonderem Werthe, die äußern Umfassungswände

möglichst gut und luftdicht aufzuführen, so daß, wenn der eingesezte Torf sich

entzünden sollte, durch luftdichtes Schließen das entstandene Feuer erstikt werden

kann, wobei also keine Risse und Sprünge in der Mauerung vorkommen dürfen. Eben so

nothwendig ist es, für gute Bedachung der Oefen und für ein trokenes Fundament zu

sorgen, um äußere Abkühlung und Eindringen von Feuchtigkeit zu verhüten.

Der Torf, namentlich der künstlich getroknete, absorbirt Wasserdämpfe, weßwegen es

nothwendig ist, ihn in möglichst trokenen Räumen aufzubewahren. Doch ist die Menge

von Dämpfen, welche er in sich verdichtet, so gering, daß er mehrere Monate und an

manchen Pläzen Jahre lang aufbewahrt werden könnte, ohne für metallurgische Zweke

unbrauchbar zu werden. Die lokere Torfgattung Nr. 1 vermag unter gleichen Umständen

mehr zu verschluken, als die andern dichtern, und im Allgemeinen gilt als Erfahrung,

daß Torf von jeder Gattung, welcher nicht durchaus getroknet wurde, sondern noch

einen feuchten Kern besizt, verhältnißmäßig am leichtesten wieder Feuchtigkeit

anzieht.

Zum Schluß noch eine kurze Darstellung der Verwendungsweisen des getrokneten Torfs

auf der hiesigen Hütte.

1) Zum Umschmelzen des Roheisens. Zwei Flammöfen sind auf

Geschüz-, Walzen- etc. Guß im Betrieb. 30–40 Cntr., die Ladung

Eines Ofens, können, wenn derselbe in der Hize ist, in 4 1/2 – 5 Stunden

abgestochen werden. Der Torfverbrauch per Centner ist

120–130 Stük von der Gattung Nr. 1, welche ausschließlich zu diesem Zwek

verwendet wird. Der Gußabgang = 6 Proc. Darf das Roheisen nach dem Umschmelzen nur

noch einen geringen Kohlengehalt besizen, so kann Nr. 1 auch lufttroken verwendet

werden, in welchem Falle der Torfverbrauch auf 140 Stük steigt und im Verhältniß

auch der Zeitaufwand größer wird.

2) Zum Weißen des Roheisens. In eigenthümlich construirten

Flammöfen wird das noch flüssige Roheisen vermittelst Anwendung der erhizten

Gebläseluft und disponiblen Sauerstoff enthaltender Zuschläge in den Zustand des

lukigen Flusses versezt. – Ein Einsaz von 8–10 Cntr. erfordert 1 3/4

– 2 Stunden Zeit und per Centner 30 Stük künstlich getrokneten Torf von

Nr. 1. Gußabgang = 0. Dieses Weißeisen wird, mit grauem Roheisen zu 4/5 gattirt, mit

einem Aufwand von 86 Pfd. weichen Kohlen und 83 Proc. Ausbringen verfrischt.

3) Zur Erzeugung von Stabeisen im Puddelofen. Das

Erzeugniß eines Puddelofens beläuft sich auf 200 Cntr. wöchentlich. 100 Pfd. fertige

Luppenstüke erfordern circa 200 Stük Torf, welcher aber

sehr troken seyn muß und nicht zu loker seyn darf. Das Ausbringen ist 93 Proc.

Dieses Eisen wird in einem besondern Flammofen abgeschweißt, dessen Betrieb mit Torf

aber bis jezt noch nicht ganz geregelt ist. Bis jezt erfordern 100 Pfd. geschweißtes

Eisen 220 Stük Torf von der dichtesten und bestgetroknetsten Gattung.

4) Zum Betrieb der Glühöfen. Der Blechglühofen erfordert

zu 100 Pfd. fertigen Platinen 175 Stük mit 4,6 Proc. Feuerabgang. Der Glühofen im

Stabeisenwalzwerk liefert 93 Proc. fertiger Waare mit 125 Stük Torf. In beiden Oefen

wird meistens mit bloß lufttrokenem, leichterem Torfe gefeuert.

Tafeln