| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten, um gashaltige Flüssigkeiten (kohlensäurehaltiges Wasser, Sodawasser) zu fabriciren und in Flaschen zu füllen, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Patent office, Chancery Lane, Grafschaft Middlesex, am 6. Decbr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 78, Jahrgang 1840, Nr. LVII., S. 287 |

| Download: | XML |

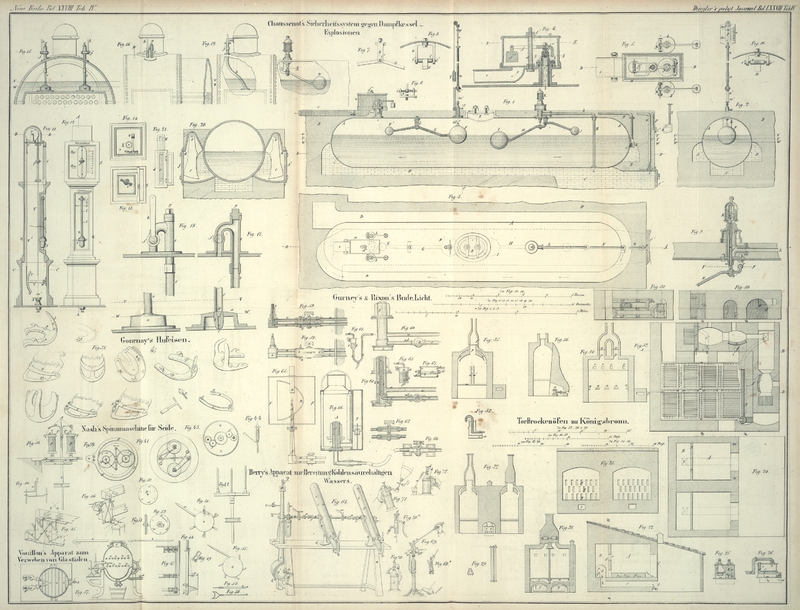

LVII.

Verbesserungen an den Apparaten, um gashaltige

Fluͤssigkeiten (kohlensaͤurehaltiges Wasser, Sodawasser) zu fabriciren und

in Flaschen zu fuͤllen, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Patent office,

Chancery Lane, Grafschaft Middlesex, am 6. Decbr.

1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1840, S.

26.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Berry's Verbesserungen an den Apparaten um gashaltige

Fluͤssigkeiten zu fabriciren etc.

Vorliegende Verbesserungen an den Hülfsmitteln und Apparaten, um gashaltige

Flüssigkeiten zu fabriciren, Flaschen und andere zu deren Aufnahme bestimmte Gefäße

damit zu füllen, den Inhalt darin aufzubewahren und ihn im erforderlichen Falle zu

benuzen, bestehen erstens in einem Apparate, um

kohlensaures Gas zu entbinden und es in diesem Zustande anderen Flüssigkeiten in der

Absicht mitzutheilen, dieselben mit dem Gase zu imprägniren und auf diese Weise

gashaltige Flüssigkeiten zu erzeugen; zweitens in einem

Apparat, durch welchen Flaschen oder andere Behältnisse mit der gashaltenden

Flüssigkeit gefüllt, und damit das Gas nicht entweiche, dicht verkorkt werden

können; drittens in dem eigenthümlichen Bau eines

tragbaren Behälters für die gashaltende Flüssigkeit, aus welchem man beliebige

Portionen derselben zu jeder Zeit zum Behuf der Erfrischung in ein Trinkglas oder

sonstiges Gefäß ablassen kann.

In den beigegebenen Zeichnungen repräsentirt Fig. 68 eine

perspectivische Ansicht des erst erwähnten Apparates, um kohlensaures Gas zu

entwikeln und es der mit demselben zu schwängernden Flüssigkeit mitzutheilen. a, a ist das Gestell, worauf der Apparat ruht; b ein hohler, kugelförmiger, mit Blei ausgefütterter

kupferner Behälter, welcher von zwei aneinander geschraubten Halbkugeln gebildet

wird. An den oberen Theil dieser Kugel ist eine cylindrische oder konische,

kupferne, mit Blei gefütterte Röhre gelöthet oder genietet, oder auf eine sonstige

sichere Weise befestigt. Ungefähr 4/5 des Innern der Kugel b ist mit verdünnter Schwefelsäure im Verhältnisse von beiläufig 5 Theilen

Wasser auf 1 Theil der Säure zu füllen. Die Mischung ist einige Zeit vor ihrer

Benuzung zu bewerkstelligen, damit sie bei ihrer Anwendung bereits abgekühlt sey. In

diese Solution werden zum Behuf der Entwikelung des kohlensauren Gases Patronen oder

kleine Papierhülsen, die mit kohlensaurem Kalk (Kreide) oder anderen passenden

Stoffen gefüllt sind, gebracht; hiebei ist zu bemerken, daß die Quantität des verwendeten kohlensauren

Kalks ungefähr dem Gewichte der Säure gleich seyn muß.

Das obere Ende der Röhre c muß zu Anfang offen seyn,

damit die verdünnte Schwefelsäure und der kohlensaure Kalk eingefüllt werden können.

Bevor jedoch die Operation des Imprägnirens der Flüssigkeit mit dem Gase beginnen

kann, muß die Oeffnung durch einen eisernen, mit einer Lederliederung versehenen

Hahn verschlossen werden. Dieser Hahn läßt sich mit Hülfe einer durch einen eisernen

Steg gehenden Schraube abwärts gegen die erwähnte Röhrenmündung pressen; der eiserne

Steg ist mit einem an der Röhre c sizenden Halsring

verbunden. Nachdem nun die Oeffnung oben an der Röhre c

geschlossen worden ist, muß der Schieber f, welcher die

Patronen in der Röhre zurükhält und das Herabfallen derselben in die gesäuerte

Flüssigkeit verhindert, herausgezogen werden, wodurch eine genügende Zahl von

Patronen in die hohle Kugel gelangt. Die Umdrehungen der Kurbel g sezen einen im kugelförmigen Behälter befindlichen

Rührer in Bewegung, welcher sofort die Papierhülsen zerbricht und nun der gesäuerten

Flüssigkeit gestattet, auf den kohlensauren Kalk zu wirken und kohlensaures Gas zu

entbinden. Man muß wohl darauf sehen, daß der Schieber f

und der Rührer in der Kugel, um dem Einwirken der Säure auf dieselben zu begegnen,

verzinnt seyen; sie müssen ferner genau schließen, damit das Gas aus dem Behälter

nicht entweichen könne. Am unteren Theile der Kugel kann ein Hahn h angebracht seyn, welcher den Inhalt des Behälters

nöthigen Falles abzulassen gestattet.

Das auf die angegebene Weise in der Kugel sich entwikelnde Gas tritt in die Röhre c durch eine seitwärts angebrachte Oeffnung in die

kleine, durch Punktirungen angedeutete Röhre und von da in das Reinigungsgefäß i, welches ungefähr bis zu 3/4 Höhe mit Wasser gefüllt

seyn muß. Das Gas gelangt also in den unteren Theil des Gefäßes i, durchstreicht in Gestalt von Blasen das Wasser und

reinigt sich. Von dem oberen Theile dieses Gefäßes strömt nun das Gas durch eine

horizontale Röhre k in die Sättigungscylinder l, l. Die Röhre k ist mit

einem Hahn m versehen, um das Zuströmen des Gases je

nach Erforderniß zu gestatten oder abzusperren; außerdem steht ein sogenannter

Manometer n mit derselben in Verbindung, welcher im

Verlauf der Procedur den Druk des Gases anzeigt.

Die horizontale Röhre k bildet eine hohle Achse, um

welche die Cylinder l, l oscilliren können. Zur Aufnahme

der Lager dieser Röhrenachse dienen die gabelförmigen Arme des Gestelles o, o. Die verschiedenen Abtheilungen der festen und

beweglichen Stüke dieser horizontalen Röhre stehen durch die dünnen Röhren p, p miteinander in Verbindung. Die Cylinder l müssen beinahe ganz mit reinem Wasser oder einer

anderen mit Gas zu schwängernden Flüssigkeit gefüllt seyn. Das Einfüllen des Wassers

wird bewerkstelligt, indem man das vordere Ende des Cylinders in die Höhe dreht und

den Stöpsel des Hahnes q losschraubt. Nachdem der Hahn

q wieder vollkommen dicht schließend zugeschraubt

worden ist, kann man das Gas in die Cylinder lassen, indem man den Sperrhahn m in der horizontalen Röhre öffnet. In dem

Kupplungsstüke r befindet sich ein nach Innen sich

öffnendes Ventil, welches dem Gase freien Durchgang gestattet, aber das Entweichen

oder Zurüktreten der Flüssigkeit aus den Sättigungsgefäßen verhindert. Nun muß der

Cylinder l in eine rasche schwingende Bewegung versezt

werden, damit sich das Gas aufs innigste mit dem Wasser oder der sonstigen im

Cylinder enthaltenen Flüssigkeit menge. Auf diese Weise wird die Flüssigkeit mit dem

kohlensauren Gase vollkommen imprägnirt, und kann darauf durch den Hahn q in Flaschen oder andere Gefäße für den Gebrauch

abgezogen werden.

Ich ziehe es vor, den Sättigungsbehälter l aus Kupfer zu

verfertigen und inwendig vollständig zu verzinnen; auch dürfte er mit einem Hahn s, aus welchem die Luft entweichen soll, eben so gut wie

mit einem Hahn q versehen seyn, durch welchen die

Flüssigkeit abgelassen wird. In dem Innern des Cylinders ist eine dünne, durch

Punktirungen angedeutete Zinnröhre t eingesezt, welche,

wenn der Cylinder die in der Figur dargestellte Lage hat, einer Portion Gases den

Austritt durch den Hahnen s gestattet. Außerdem befindet

sich in dem Cylinder noch eine andere dünne Röhre u,

welche mit der hohlen Achse in Verbindung steht und nach dem zweiten

Sättigungscylinder l führt. Dieser Theil der hohlen

Achse ist eben so wie der vordere mit einem Sperrhahne m

und einem Ventile r versehen.

Bei der Stellung, worin die Abbildung den ersten Cylinder zeigt, würde das Gas aus

demselben treten und durch den geöffneten Schließhahn in den zweiten Cylinder

gelangen; kehrt man aber die Stellung des ersten Cylinders um, so wird die Mündung

der Röhre u unter Wasser stehen, und der Druk des Gases

wird die Flüssigkeit nöthigen, in den zweiten Cylinder zu treten. Nachdem man nun

den Sperrhahn geschlossen hat, enthält das leztere Gefäß die gesättigte, für den

Gebrauch fertige Flüssigkeit, während der vordere Cylinder neuerdings gefüllt

wird.

Fig. 69 und

Fig. 69*

zeigt die Maschine, um gashaltende Flüssigkeiten in Flaschen zu füllen. Um diese

Maschine in Wirksamkeit zu sezen, muß man sie zuvor mit einem der Sättigungscylinder

in Verbindung bringen;

dieß geschieht mit Hülfe zweier bleierner Röhren, von welchen die eine einerseits an

den Hahn q des Sättigungscylinders, andererseits an den

Hahn v des Füllungsapparates befestigt ist. Die zweite

Röhre sizt auf der einen Seite an dem Hahne s, auf der

anderen Seite an dem Hahne w fest. Soll die Maschine in

Thätigkeit kommen, so wird die Flasche mittelst eines durch den Fuß des Arbeiters in

Bewegung gesezten Hebels gehoben, worauf ihre Mündung gegen ein Polster von

Kautschuk oder Leder gepreßt wird. Der Korkstöpsel wird durch die Oeffnung x gestekt und mit dem Hebel y hinabgeschoben; hierauf öffnet man den Hahn w, um im Innern der Flasche denselben Druk wie in dem Cylinder

herzustellen; darauf den Hahn v, um die Flüssigkeit in

die Flasche laufen zu lassen. In dem Maaße, als sich diese füllt, steigt die Luft

aufwärts, tritt durch die Hähne w und s und nimmt den oberen Theil des Cylinders ein. Ist die

Flasche voll, so wird der Stöpsel mit Hülfe des Hebels y

hineingetrieben, wobei er durch die kupferne Röhre in den Hals der Flasche gelangt,

welche somit zugleich gefüllt und verkorkt wird. Nach beendigter Operation wird der

Korkstöpsel durch einen kreuzweise über denselben gewundenen Draht verwahrt.

Fig. 70,

70*,

71 und

72 zeigt

die Gefäße, in welche alle Arten gashaltender Flüssigkeiten gefüllt und aus welchen

sie nach Belieben abgelassen werden können. Um gashaltende Flüssigkeiten in diese

Gefäße zu füllen, bedarf es keiner Maschine. Da die Mündung derjenigen Röhre, durch

welche die gashaltende Flüssigkeit abgelassen wird, kegelförmig gestaltet ist, so

darf sie nur in eine kegelförmige, mit dem Cylinder communicirende Röhre eingefügt

werden; indem man nun den Hebel des Gefäßes niederdrükt und den Hahn des

Sättigungscylinders öffnet, strömt die gasdurchdrungene Flüssigkeit in das Gefäß.

Die in dem lezteren enthaltene Luft kann durch eine mit einem eisernen Stöpsel

verschließbare Oeffnung entweichen.

Fig. 71 zeigt

das Verfahren, die Gefäße zu füllen; Fig. 72 das Verfahren,

sie ihres Inhalts zu entledigen. Die Flasche ist Fig. 70 in der

Seitenansicht dargestellt; sie mag aus Metall, Glas, Porzellan oder Steingut

bestehen. Durch den Hals wird sie sowohl gefüllt, als auch entleert; indem man auf

den Hebel b drükt, kann die Flüssigkeit einströmen oder

entweichen.

Im Innern besizt dieser Hebel zwei Zähne, analog denen eines Getriebes; diese Zähne

heben einen Kolben, welcher, wie der Durchschnitt Fig. 70* zeigt, durch

eine wurmförmige Feder abwärts gedrükt wird. Dieser Kolben wirkt auf zweierlei

Weise; erstens verschließt er mit seinem unteren Ende die Oeffnung, durch welche die

gashaltende Flüssigkeit aus dem Gefäß entweichen kann; dieser Theil mag aus Metall, Leder, Kork oder

anderem Material bestehen; zweitens tritt der Kolben in eine Stopfbüchse, welche ihm

gestattet, in die Höhe zu gehen, ohne daß die Flüssigkeit entweichen kann. Indem er

nun die Feder zurükdrängt, ist die Flüssigkeit, da sie keinen andern Ausgang hat, in

Folge des innern Drukes genöthigt, durch die Mündung a

zu entweichen.

Im Innern der Flasche befindet sich zum Behuf des Ein- und Ablassens der

Flüssigkeit eine Glasröhre c,

Fig. 70,

deren oberer Theil mit Siegellak an den Flaschenhals befestigt ist; d ist eine Stellschraube, um der Feder, welche den

Kolben in seiner Lage erhält, eine größere oder geringere Spannung zu ertheilen; e ist ein Schraubenhahn, um eine Oeffnung zu

verschließen, welche der in dem Gefäß enthaltenen Luft den Austritt gestattet. Diese

Oeffnung dient auch zum Einfüllen von Syrup und anderen Flüssigkeiten, zum Behuf der

Bereitung erfrischender Getränke.

Tafeln