| Titel: | Sutcliffe's patentirte rotirende Pumpe und allgemeines Hebzeug für Steine. |

| Fundstelle: | Band 78, Jahrgang 1840, Nr. LXXXII., S. 416 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Sutcliffe's patentirte

rotirende Pumpe und allgemeines Hebzeug für Steine.

Aus dem Civil Engineers and Architects Journal. Aug. 1840,

S. 273.

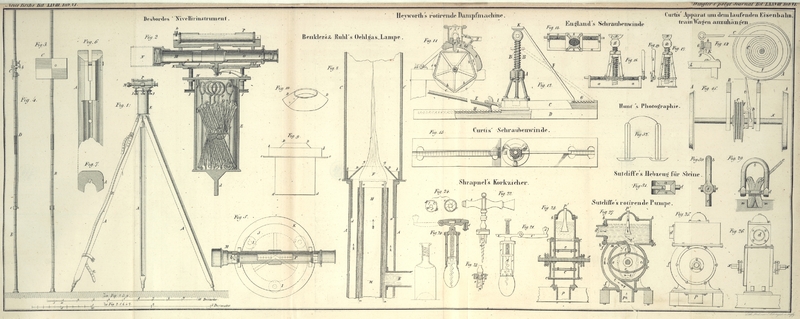

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Sutcliffe's rotirende Pumpe.

Wir geben in Folgendem die Beschreibung von Soutcliffe's

Pumpe mit den Resultaten eines Versuchs über den Nuzeffect einer neuerdings

bei den Arbeiten an den Limerick Docks aufgestellten Pumpe dieser Art. Ihre

Leistungen übertreffen bei weitem die der früher gebräuchlichen Ketten- und

Saugpumpen. In Betracht der Leichtigkeit, womit sie in allen Fällen, wo Pumpen

erforderlich sind, angewendet werden kann, und des Umstandes, daß sie keinen

wesentlichen Reparaturen unterliegt und sich nicht verstopft, steht zu erwarten, daß

sie bald ganz allgemein in Gebrauch kommen werde, und zwar nicht nur bei

hydraulischen Werken, sondern auch in der Marine, so wie auch in solchen Fällen, wo

seither die gemeine Pumpe für Haushaltungszweke angewendet wurde. Der Patentträger

war unter Sir Thomas Deane und Comp. als Oberaufseher

beinahe beständig mit der Ausführung ausgedehnter Werke beschäftigt. Die Häufigkeit

der Reparaturen, welchen die gewöhnlich zum Heben des Wassers aus Gruben und Teichen

verwendeten Pumpen unterliegen, ihre große Friction und der ungleichförmige

Wasserausfluß derselben lenkten seine Aufmerksamkeit auf den vorliegenden

Gegenstand, und so viel wir wissen, hat seine Erfindung den Beifall des Hrn.

Ingenieur Rhodes und des Sir

Thomas Deane, Unternehmers der Limerick Docks,

erhalten.

In dieser Pumpe wird durch die Umdrehung einer elliptischen Scheibe in einem Cylinder

ein luftleerer Raum erzeugt, worauf das in die Höhe steigende Wasser in einem dem

Durchschnitte nach mondförmigen Raume zwischen der Ellipse und dem Kreise rings

herumgeführt wird und dann zum Ausfluß kommt.

In den beigefügten Figuren ist Fig. 25 eine

Seitenansicht, Fig.

26 eine Endansicht, Fig. 27 ein senkrechter

Längendurchschnitt und Fig. 28 ein senkrechter

Querschnitt durch die Breite der Pumpe; dabei beziehen sich gleiche Buchstaben auf

gleiche Theile in jeder Figur. x, x ist die Achse, durch

deren Umdrehung der elliptische Rahmen oder die elliptische Scheibe e, e, e, e in der durch den Pfeil t, Fig.

27, angedeuteten Richtung herumgeführt wird; c, c,

c, c der Cylinder, worin die Scheibe e, e, e, e

spielt, die mit ihm die gemeinschaftliche Achse x, x

hat;

f, f ein Umschlag, welcher mit der Außenseite des

Cylinders einen Canal für das von der Röhre p

aufsteigende Wasser bildet; t und t', Fig.

27, sind die zwei äußersten Lagen einer Zunge, welche verhindert, daß das

von m herbeiströmende Wasser in den mondförmigen Kammern

rings herum gelangen und bei m wieder entweichen kann,

welche ferner die Oberfläche der Ellipse während ihrer Umdrehung beständig berührt.

b, b, b, b ist ein Behältniß, welches das Wasser

aufnimmt und durch die Abflußröhre d ausgießt. Wenn d geschlossen wird, so ist das Wasser in Folge der

Reaction der darüber befindlichen Luft genöthigt, durch die Drukröhre p' zu entweichen. Soll nun die Pumpe in Thätigkeit

kommen, so wird zuvörderst von Oben Wasser hineingegossen, welches sofort zwischen

dem elliptischen Ventil oder der elliptischen Scheibe und dem Cylinder einen

wasserdichten Schluß bewirkt. Nach wenigen Umdrehungen ist die Luft ausgepumpt, das

steigende Wasser gelangt in b, b, b, b und entleert sich

auf die oben beschriebene Weise durch d oder p'. Es ist klar, daß die Ausflußmenge sowohl von der

Geschwindigkeit und der Durchschnittsfläche des aus dem Umschlag f, f in die mondförmigen Kammern tretenden Wassers, als

auch von der Fläche dieser Kammern und der Geschwindigkeit, womit sie umlaufen,

abhängt. Wenn die Geschwindigkeit und Durchschnittsfläche bei m hinreicht, eine Kammer während einer halben Umdrehung zu füllen, so

erreicht der Effect das Maximum, und die Ausflußmenge ist somit gefunden; man darf

nämlich, wenn die Geschwindigkeit bei m hinreichend ist,

die mondförmigen Kammern zu füllen, nur die Geschwindigkeit der leztern mit der

doppelten Fläche einer derselben multipliciren. Die beigegebenen Figuren beziehen

sich auf den Bau einer gegenwärtig im Gang befindlichen Pumpe und sind nach einem

Maaßstab von 5/8 Zoll auf einen Fuß aufgenommen; Kurbeln und Schwungrad sind

indessen nicht angegeben. Vier Männer, von denen je zwei an einer Kurbel arbeiten,

fördern in 30 Secunden 128 Gallonen auf eine mittlere Hubhöhe von 8 Fuß 6 Zoll,

wobei der Durchmesser des Schwungrades 4 Fuß 6 Zoll beträgt. Es darf nicht

übergangen werden, daß die Leichtigkeit, vorliegende Pumpenconstruction mit einem

Schwungrad in Verbindung zu bringen, eine, wenn auch nicht die erste, empfehlende

Eigenschaft in sich schließt. Das Wasser ergießt sich in einem regelmäßigen und

ununterbrochenen Strom durch das Ausgußrohr; Spähne und erdige Theile, welche

dasselbe bei seinem Eintritt in die Pumpe mit sich führt, gehen durch den Apparat,

ohne die Bewegung zu hindern, oder sonst auf den Ausfluß nachtheilig zu wirken.

Von demselben scharfsinnigen Erfinder rührt das in nachfolgenden Skizzen dargestellte

Hebzeug für Steine her, welches gegenwärtig dazu verwendet wird, die schwere

Steinbekleidung der Quais an den oben erwähnten Docks einzusezen. Einige dieser

Steine wiegen 3 1/2 Tonnen. Fig. 29 ist eine

Frontansicht des Apparates, Fig. 30 eine

Seitenansicht, und Fig. 31 ein Grundriß mit Hinweglassung der oberen Ringhälfte. Gleiche

Buchstaben bezeichnen in jeder Figur gleiche Theile. b

ist ein Ring wie bei dem gewöhnlichen Steinhebzeug; a, a

ein um die Achse d, d drehbarer Halsring; c, c sind zwei Stüke, welche, wenn der Hebapparat in

Anwendung kommen soll, in den Halsring und in das in den Stein zu meißelnde Loch m, m eingefügt werden. Wenn nun die Vorrichtung in die

Höhe gezogen wird, so drükt der Halsring a, a gegen die

äußere Seite der schrägen Schenkel c, c und nöthigt

beide Stüke, oben sich zu nähern und unten auseinander zu gehen, und daher gegen die

Seitenwände des Lochs zu drüken. In Folge dieses Seitendruks geht der Stein mit dem

Hebzeug in die Höhe. Die oberen Enden c, c besizen

Löcher, um einen Strik anknüpfen zu können; indem man diesem Strik, nachdem der

Stein niedergelassen worden ist, einen etwas starken Ruk in der Richtung c, e gibt, wird das Stük c

ohne Mühe aus dem Halsring heraus oder wenigstens so weit herausgezogen, daß das

Hebzeug frei wird.

Dieser Apparat zum Heben der Steine hat vor den sonst gebräuchlichen bedeutende

Vortheile, indem er in seiner Construction einfacher und allgemeiner anwendbar ist,

als irgend ein anderer, der uns bis jezt zu Gesicht gekommen; er läßt sich bei jeder

Wassertiefe mit gleicher Leichtigkeit gebrauchen, und wenn der Stein eingesezt ist,

schnell wieder in die Höhe ziehen. Der Halsring a, a, so

wie der Bau der Stüke c und e bildet die unterscheidenden Merkmale zwischen diesem und dem gemeinen

Steinhebzeug. Bringt man das Loch für die Hebklammern über dem Schwerpunkt des

Steins an, so kann dieser in horizontaler Lage schwebend an seine Stelle

niedergelassen werden.

Tafeln