| Titel: | Selbstthätiger Spannstok für Hand- oder Maschinenwebstühle, worauf sich James Smith, Baumwollenspinner im Kirchspiel Kilmadock, Grafschaft Perth, am 10. Okt. 1859 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. XVIII., S. 91 |

| Download: | XML |

XVIII.

Selbstthaͤtiger Spannstok fuͤr

Hand- oder Maschinenwebstuͤhle, worauf sich James Smith, Baumwollenspinner im Kirchspiel

Kilmadock, Grafschaft Perth, am 10. Okt. 1859

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. August

4840, S. 85.

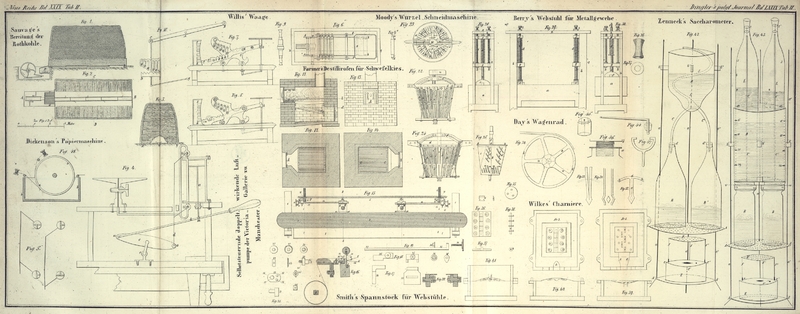

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Smith's selbstthaͤtiger Spannstok fuͤr

Maschinenwebestuͤhle.

Die Einrichtung meines selbsthätigen Spannstoks wird aus den Zeichnungen nach

folgender Beschreibung Jedem klar werden.

Fig. 15 ist

eine obere Ansicht derjenigen Theile eines Webestuhls, welche angegeben werden

müssen, um die Stellung und Anordnung des Spannstoks darzustellen. An jedem Rande

des Gewebes sieht man einen Spannstok in Thätigkeit.

Fig. 16 zeigt

einen Querschnitt der in Fig. 15 sichtbaren Theile

nach der Linie A, B. Gleiche fortlaufende Zahlen

beziehen sich auf die correspondirenden Theile in den entsprechenden Figuren. 1, ein

Theil des Seitengestells des Webestuhls; 2, der Brustbaum mit der Brustschiene; 3,

das untere Querholz der Lade; 4, das obere Querholz der Lade; 5, das Riet; 6, die

Linie der Kettenfäden des zu webenden Stoffs; 7, die Linie des Zeugs oder des

bereits gebildeten Gewebes, welches von dem Riet gegen den Zeugbaum 8 hingeht. 9,

die Sperrruthen oder Spannstöke, rechts und links an den gegenüberliegenden Rändern des

Fabrikats angeordnet; 10, eine Unterlage, mit deren Hülfe der Spannstok an dem Brustbaum befestigt

ist. Lezteres geschieht mittelst eines Bolzens, der durch ein in der Kante der

Brustschiene befindliches Loch geht, und eines horizontalen, in der Unterlage

befindlichen Schlizes, welcher das Richten der Unterlage der Breite des Gewebes nach

gestattet. Da die auf einem und demselben Stuhle zu webenden Fabricate hie und da

von verschiedener Breite sind, so muß in die Brustschiene eine Reihe von

Bolzenlöchern gebohrt seyn, um die Unterlage auf eine größere Streke verschieben zu

können; 11, ein oberes Stük der Unterlage, welches so eingerichtet ist, daß es

horizontal in der Richtung gegen die Lade vor- und zurükgleiten kann. Dieß

geschieht mit Hülfe eines Schlizes, durch welchen der Schraubenbolzen 12 geht und in

ein an dem untern Theil der Unterlage befindliches Schraubenloch tritt. An dem obern

Theil der Unterlage befindet sich eine horizontale Hülse, welche zur Aufnahme des

Spannstokarms dient. Dieser kann gleichfalls adjustirt und nach der Breite des

Gewebes gerichtet werden; er läßt sich zu dem Ende in der Hülse bewegen und in der

geeigneten Stellung mit Hülfe einer Stellschraube fixiren. Die Stange oder der Arm

14 des Spannstoks kann aus Eisen, Stahl, Messing, Holz, Fischbein oder sonst einem

tauglichen Material bestehen, welches bei seiner elastischen Seitenbewegung dennoch

hinreichend steif ist, um dem durch das rukweise Zusammenziehen des Gewebes

veranlaßten Stoß mit Erfolg zu widerstehen. 15 ist das Vorderstük des Spannstoks,

welches an dem äußeren Ende des Arms sizt, dabei aber auf dem Arme sich hin-

und herschieben und durch eine Richtschraube 16 stellen läßt; leztere geht durch ein

in der Oberfläche des Arms befindliches Loch und tritt in ein am Vorderstük des

Spannstoks angebrachtes Schraubenloch. Es ist einleuchtend, daß durch die Bewegung

dieser Schraube die Stellung des Spannstoks aufs genaueste sich reguliren läßt, und

daß, wenn dieses mit der gehörigen Sorgfalt bewerkstelligt worden ist, einer

Verrükung desselben während der Arbeit dadurch vorgebeugt wird, daß man die an der

Richtschraube 16 befindliche Schraubenmutter 17 dicht aufschraubt. 18 ist ein

drehbares Rad, welches eine oder mehrere Reihen spiziger Zaken besizt, die ungefähr

1/16 Zoll von dessen Peripherie in radialer Richtung hervorstehen. Die Zaken stehen

von dem Gewebe nach Außen etwas schräg ab, damit sie von dem Zeuge nicht so leicht

abgleiten können. Dieses Rad nun dreht sich um seine Achse in einem am Vorderstük

des Spannstoks angebrachten Lager oder Zapfenloch und wirb durch einen Halsring,

welcher mit Hülfe eines Stifts oder auf sonstige Weise an dem äußeren Achsenende

befestigt ist, in seiner Lage erhalten. 19 ist ein Leitfinger oder ein Leiter,

welcher vorn in das Vorderstük in einer solchen Stellung eingekeilt oder auf eine andere Weise an

dasselbe befestigt ist, daß er den Rand des Zeugs dem Zakenrade zuführt und zwar an

demjenigen Theile der Peripherie, welcher dem Rietblatt am nächsten liegt. Der

Finger kann von irgend einer passenden Breite seyn, darf aber rüksichtlich seiner

Dike 1/16 Zoll nicht überschreiten; auch sollte er den Spizen des Zakenrades so nahe

wie möglich liegen, jedoch ohne sie berühren zu können. Während der Finger dazu

dient, das Zeug so zu leiten, daß es von den Zaken ergriffen wird, verhindert er

zugleich, daß das Nietblatt unter irgend einer Bedingung mit dem Zakenrade in

Berührung kommen könne. Es ist darauf zu sehen, daß die äußere Begränzung des

Vorderstüks rings um die Peripherie des Zakenrades über die Spizen hervorstehe,

damit das Rad gegen Beschädigungen geschüzt ist, welche da entstehen können, wo die

Zaken möglicher Weise mit irgend einem zugehörigen Theil des Webestuhls, mit dem

Schüzen oder irgend einem andern unbefestigten Werkzeug in Berührung kommen können.

Will man den Spannstok in Wirksamkeit sezen, so ist es nöthig, den Leiter so nahe

als möglich an die Fläche des Riets zu bringen; wenn nun auch zufällig eine leichte

Berührung erfolgen sollte, so wird doch weder für den Spannstok, noch für das

Nietblatt ein Nachtheil daraus entspringen, indem die Stange durch ihre Elasticität

und ihre radiale Bewegung dem Spanner erlaubt, dem Riete nachzugeben, wogegen sie

nach jedem successiven Schlage, sobald die Lade wieder zurüktritt, in ihre vorige

Stellung sich begibt. Die Spanner sollten, wenn sie in Thätigkeit sind, so gerichtet

seyn, daß bei jedem derselben die Kreislinie der Zaken 1/16 bis 1/8 Zoll weit zu

beiden Seiten des Zeugs innerhalb des äußersten Randes der Sahlleisten fällt, so daß

sie in das Zeug oder unmittelbar in die dublirten Fäden eingreifen, welche

gewöhnlich anstatt der Sahlleisten genommen werden. Das Zeug muß unter dem Finger 19

hinweg und über das Rad geführt werden, dessen Zaken die gehörige Spannung bewirken.

Die relativen Stellungen des Rietblattes, der Zeugränder und des Spannrades sind bei

20 deutlich sichtbar. In diesen Stellungen durchdringen die dem unteren Rande des

Fingers unmittelbar gegenüberliegenden Zaken des Spannrades das Zeug, wenn es sich

in Folge der Ladenschläge geschlossen hat, und so wie das Zeug durch das Rietblatt

aufs äußerste ausgespannt wird, halten es die Zaken fest. Da das Rad durch die

progressive Bewegung des Zeugs in Umdrehung gesezt wird, so greifen die Zaken der

Reihe nach in das Zeug ein; die Folge davon ist, daß die Sahlbänder gleichförmig in

einerlei Weite auseinander gehalten werden. Der Zug oder Ruk gegen die Mitte des

Gewebes ist zwar bedeutend, besonders bei schweren oder eng gewobenen Zeugen, da aber

beständig 12 bis 15 Zaken zugleich in das Zeug eingreifen, wie bei 21 ersichtlich

ist, so besizen sie hinreichende Kraft, das Zeug festzuhalten, ohne also einen

einzelnen Theil so viel Stößen auszusezen, daß er reißen müßte. Wenn das Zeug

diejenige Stelle der Radperipherie erreicht, wo es dieselbe in gerader, beinahe

tangirender Linie verläßt, um sich über den Brustbaum zu legen, so machen sich die

Zaken der Reihe nach von dem Zeuge los, wie 32, Fig. 15 zeigt, und das

Gewebe zieht sich sodann ein wenig in der Weite zusammen, wie dieß auch beim

gewöhnlichen Verfahren der Fall ist, wenn die Hand-Sperrruthen weggenommen

werden. Um die verschiedenen Theile deutlicher zu erläutern, habe ich dieselben, was

ich für nöthig erachtete, in den Zeichnungen separat dargestellt. 23, Fig. 17, ist

eine Frontansicht der Unterlage oder des Trägers; 24 eine Seitenansicht desselben.

25, Fig. 18,

ist eine Frontansicht und 26 eine Seitenansicht des obern Theils des Trägers. 27,

Fig. 19,

ist eine Ansicht der Stange oder des Arms; sie zeigt die Fläche, durch welche die

Richtschraube geht; 28 stellt diese Fläche von dem Armende aus betrachtet bar; 29

die Richtschraube; 30 die Seitenansicht; 31 die obere Ansicht der Schraubenmutter.

Fig. 20

enthält horizontale Durchschnitte des Vorderstes der Spannvorrichtung nach der Linie

C, D mit einer oder zwei Zakenreihen; man sieht in

dieser Figur die Radachse, wie sie durch das erwähnte Vorderstük geht, eben so den

Hals mit seinem Stift, welcher der Achse ihre Stellung sichert und dem Ruk des

Gewebes gegen die Mitte hin Widerstand leistet. Der Finger 19 ist gleichfalls zu

sehen mit seinem untern Rande, welcher quer an der Stirne des Rades parallel zu

dessen Achse und beinahe in derselben Ebene hingeht. Fig. 21 enthält zwei

Ansichten des Vorderstüks des Spannstoks vom Apparate getrennt. 32 ist eine Ansicht,

welche das zur Aufnahme der Radachse bestimmte Loch 33 zeigt. 34 ist das Loch, durch

welches der Stiel des Spannstokarms geht, und 35 das zur Aufnahme der Richtschraube

dienende Loch. 36 die Befestigungsstelle des Leitfingers. 37 eine Endansicht des

Vorderstüks mit dem hervorstehenden Finger oder Führer. 38 ein Theil des Rades mit

der Achse in einem Stük. 39 eine Endansicht derselben. 40 eine gezakte Scheibe aus

Stahl, Messing oder einem sonstigen Material, die mit einem Loch versehen ist, um

auf den bei 41 hervorstehenden Theil der Achse gestekt werden zu können, so daß,

wenn dieß geschehen ist, und die Scheibe dicht auf dem an die Achse gearbeiteten

Theil des Rades aufsizt, die Zaken der Scheibe rings um die Achse laufen und so die

Radzaken bilden. 42 und 43 zwei Ansichten einer Scheibe, welche auf das Ende des

hervorstehenden Stüks 41 wirkt und die Zakenscheibe an ihrer Stelle festhält; sie

bildet zugleich den äußeren Theil des Radkörpers. 44 eine Randansicht der Scheibe, welche die

seitwärts gerichtete Abschrägung der Zähne und Zaken zeigt. 45 und 46 Ansichten des

Haisrings, welcher auf das äußere Achsenende bei 47 geschoben wird, um sie an ihrer

Stelle im Vorderstük zu halten. Es Verdient hier bemerkt zu werden, daß wenn der zur

Bildung des Gewebes verwendete Einschlag in feuchtem Zustande verarbeitet wird, das

Zakenrad, der Finger und etwa auch das Vorderstük aus Messing oder einem sonstigen

Stoff bestehen sollte, welcher in Folge der Berührung mit der Feuchtigkeit nicht

rostet.

Nachdem ich somit die verschiedenen Theile meines selbstwirkenden Spannstoks, ihre

Verbindung und ihre Anwendung auf Webestühle, ferner die Art ihrer Wirkung auf eine

Weise beschrieben habe, welche für Personen, die mit dem Webestuhl und seinem

Mechanismus vertraut sind, hinreichend verständlich seyn muß, will ich nun angeben,

worauf ich meine Ansprüche begründe.

Erstens mache ich Anspruch auf die allgemeine Verbindung und Einrichtung der

verschiedenen Theile, wodurch ich ein Werkzeug zu Stande bringe, mit welchem das

Fabricat während des Verlaufs des Webens in einer geeigneten und gleichmäßigen

Breite ausgespannt erhalten wird. Dieses Verfahren beugt dem unstatthaften und

nachtheiligen Druk der Sahlleistenfäden auf das Rietblatt während seiner Bewegung

vor, ersezt die verschiedenen seither gebräuchlichen Hand-Spannstöke

vollkommen, und macht sie entbehrlich, nimmt ferner die Aufmerksamkeit der des

Webestuhls sich bedienenden Person minder stark in Anspruch und erspart viel

Arbeit.

Zweitens mache ich Anspruch auf die Anordnung eines gezakten Rades in verticaler Lage

an den Rändern des Fabrikats und zwar so nahe an den Annäherungsgränzen des Riets,

daß die Radzaken nahe an der vordem Begränzung in das Tych eingreifen, während

dieses durch das Rietblatt aufs äußerste gespannt wird; ferner auf die

eigenthümliche Stellung des Leitfingers, wodurch das Zeug den Spizen des gezakten

Rades zugeführt und dicht an dieselben angedrükt wird, und zwar an demjenigen Theile

der Peripherie, welcher der Vorderfläche des Rietblattes am nächsten liegt, während

die Zaken zugleich gegen die Berührungen der Lade geschüzt sind.

Drittens mache ich Anspruch auf die nachgiebige und elastische Befestigungsweise des

Spannstoks entweder mit Hülfe eines radialen Arms, oder auf sonstige Weise, wodurch

ihm ein freier Spielraum gestattet wird, wenn er durch irgend einen nachtheiligen

Seitendruk afficirt werden sollte, welcher auf einzelne Theile oder auf die

Adjustirung, da wo eine unnachgiebige Befestigung nothwendig war, einen schädlichen

Einfluß haben konnte. Der Apparat nimmt zugleich vermöge seiner Elasticität die ihm

angewiesene Stellung wieder ein, sobald jener unstatthafte Seitendruk beseitigt

worden ist, während er in der Richtung der Contraction des Gewebes hinreichend steif

und widerstandsfähig erhalten wird.

Viertens mache ich Anspruch auf die Anordnung der Richtschraube mit ihrer Mutter,

wodurch die genaueste Adjustirung der relativen Stellung der Zaken gegen den Rand

des Gewebes ganz leicht erzielt und gesichert werden kann.

Fünftens mache ich Anspruch auf die Herstellung einer oder mehrerer Zakenreihen zum

Behuf des Spannens mit Hülfe gezakter Scheiben, deßgleichen auf die eigenthümliche

Lage oder die von der Fläche der Scheibe seitwärts gerichtete Abbiegung der

Zaken.

Tafeln