| Titel: | Mechanismus zum Treiben von Kriegs- und andern Schiffen, Booten etc., wobei die Schaufelräder durch ein den Füßen der Wasservögel analoges System ersezt sind, worauf sich Antonio Movillon, am Dorset-place in London, am 23. April 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. XXXV., S. 167 |

| Download: | XML |

XXXV.

Mechanismus zum Treiben von Kriegs- und

andern Schiffen, Booten etc., wobei die Schaufelraͤder durch ein den

Fuͤßen der Wasservoͤgel analoges System ersezt sind, worauf sich Antonio Movillon, am

Dorset-place in London, am 23. April

1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1840, S.

33.

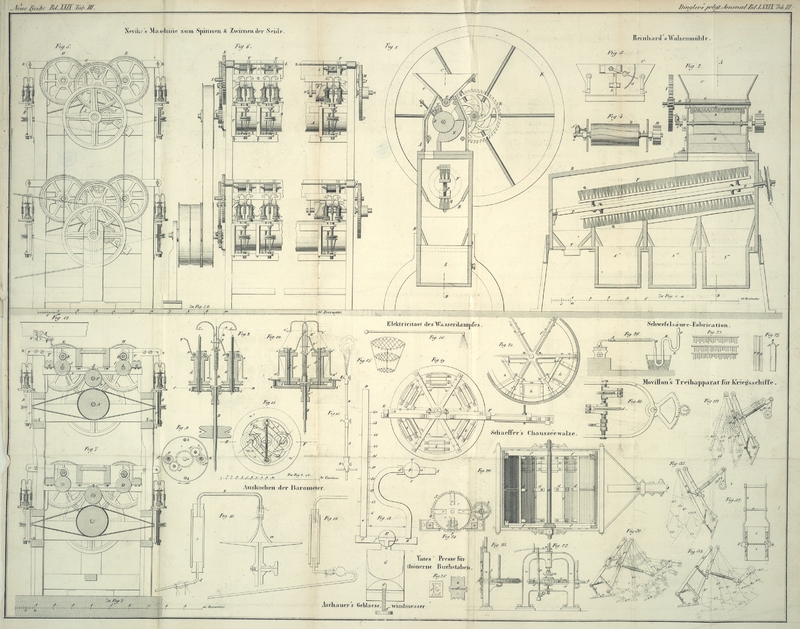

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Movillon, Mechanismus zum Treiben von Kriegs- und andern

Schiffen etc.

Gegenwärtige Verbesserungen im Mechanismus zum Forttreiben der Schiffe, Boote u.s.w.,

deren Zwek darauf hingeht, die Schaufelräder entbehrlich zu machen, bestehen in der

Construction eines neuen mechanischen Apparats mit einem System expansibler

Schaufeln, welche den Füßen einer schwimmenden Ente oder eines andern Wasservogels

analog sich bewegen sollen.

Die Schaufeln sind mit ihrem Bewegungsmechanismus am Hintertheil des Schiffes oder an

dessen Seiten anzubringen; sie können durch Dampf oder eine andere geeignete

Triebkraft in Thätigkeit gesezt und in irgend einer verlangten Dimension ausgeführt werden.

Ein Hauptzwek ist die Anwendung des vorliegenden Treibapparates auf Kriegsschiffe

oder andere Fahrzeuge der größeren Classe anstatt der Schaufelräder, welche neben

andern Inconvenienzen einen beträchtlichen Kraftverlust verursachen.

Die Abbildungen stellen nur die Strekschaufeln und den Mechanismus dar, wodurch sie

in Wirksamkeit gesezt werden; denn in diesem Mechanismus allein besteht die

Verbesserung, welche den Gegenstand gegenwärtiger Erfindung bildet.

Fig. 29 und

30 zeigen

im Aufriß und in verschiedenen Lagen getrennt vom Schiff den Mechanismus, welcher

die Schaufeln, während sie durch das Wasser sich ihren Weg bahnen, ausbreitet und

zusammenlegt. Fig.

31 ist ein Grundriß des Gestells. Dieses trägt die Kurbelwelle mit den

Lenkstangen, durch welche der Apparat in Wirksamkeit gesezt wird. Fig. 32 ist eine

Frontansicht der nach dem Princip des Entenfußes gebauten Schaufel, welche eben sich

ausgebreitet hat, um den treibenden Impuls zu geben. Gleiche Buchstaben bezeichnen

in allen Figuren die gleichen Maschinentheile.

a, a ist die Kurbelwelle; b,

b sind die Kurbeln, an welche die Lenkstangen e,

e befestigt sind, um auf die Strekschaufeln zu wirken, c ist eine andere Kurbel an der Welle a (Fig. 31), mit welcher die

von der Dampfmaschine oder dem ersten Motor überhaupt herkommende Lenkstange a in Verbindung steht. Von dieser Lenkstange empfängt

die genannte Kurbel ihre Umdrehung, f und h sind Schenkel oder lange Hebel, an deren unterem Ende

die Entenfußschaufel befestigt ist. i, i sind die zwei

Klappen oder Bretterflügel, woraus die Schaufel besteht; sie hängen am unteren Ende

des Schenkels f an einem Verbindungsbolzen. Zwei Gelenke

oder Hebel l, l, welche mittelst eines

Verbindungsbolzens m an das untere Ende des andern

Schenkels h befestigt sind, stehen mit der Rükseite der

Platten i, i in articulirender Verbindung. Hieraus

folgt, daß durch das Oeffnen oder Schließen der Schenkel f und h die breiten Schaufelflächen entweder

zusammenklappen, so daß sie das Wasser unter dem möglichst geringen Widerstande

durchschneiden oder sich öffnen und dadurch dem Wasser zum Behuf des Fortstoßens

ihre ganze Breite darbieten.

Die Lenkstange e bildet einen Hebel, welcher, wie Fig. 29 und

30 zeigt,

um einen am Schenkel f befindlichen Stüzpunkt oder

Zapfen n thätig ist. Das Ende des längern Hebelarms

wirkt auf die Kurbel b; der kürzere mit e* bezeichnete Hebelarm enthält eine bogenförmige fest

aufgenagelte Platte g, g. Diese besizt einen krummen

Einschnitt, auf welchen ein am andern Schenkel h

befestigter Zapfen oder

Stift p wirkt. Mit Hülfe dieser mechanischen Verbindung

versezt die durch die Kurbel b in Thätigkeit gesezte

Lenkstange e die Schenkel f

und h in schwingende Bewegung, worauf die Wirkung der

Schaufeln auf folgende Weise erfolgt:

In den Fig. 29

dargestellten Lagen aller Hebel und Kurbeln sind die Entenfußschaufeln ausgebreitet

und somit geeignet, einen nachhaltigen Impuls durch das Wasser zu geben. Der nach

der Richtung der Pfeile erfolgende progressive Uebergang der Kurbel b in die durch Punktirungen b² angedeutete Lage veranlaßt die Schenkel f, h, die Schaufel in ausgebreiteter Gestalt durch das Wasser in die

punktirte Lage i, i², zu bewegen. Die fernere

Notation der Kurbel in die Lage b³ bringt die

Schaufel in die Lage. i, i³ welche dem Ende des

Hubes sich nähert. Die fortgesezte Drehung der Kurbel in die Lage b⁴, Fig. 30, bringt die

Lenkstange e und die Schenkel in die Stellung f⁴ und h⁴, in

welcher begreiflicher Weise die Entenfußschaufel im Zusammenfallen und aus dem

Rükweg durch das Wasser begriffen ist. Dabei haben die Platten i, i⁴ nunmehr eine solche Lage angenommen, daß

sie nur ihre schmale Kante dem Wasser darbieten. Ist die Kurbel in ihre tiefste

Stellung b⁵ gerükt, so nehmen die Hebel und die

Stoßschaufeln die punktirten Lagen f⁵, h⁵ und i, i⁵

an, und das weitere Fortschreiten der Kurbel nach b⁶ versezt alle Theile in die Stellungen f⁶, h⁶ und i, i⁶.

Bei Annäherung der Kurbel in die Lage b⁷ beginnen

die Stoßschaufeln sich zu entfalten, wie i, i⁷

zeigt, nachdem sie auf ihrem Rükwege die Streke von i,

i⁴ bis i, i⁷ durchschnitten haben;

und wenn die Kurbel wieder in die Stellung b, Fig. 29,

angelangt ist, so sind die Schaufeln weit ausgebreitet, um von Neuem den

forttreibenden Impuls durch das Wasser zu geben.

Es versteht sich, daß das Entfalten und Zusammenklappen der Schaufelplatten i, i, während gleichzeitig die Schenkel f, h ihnen die oscillirende Bewegung ertheilen, mit den

verschiedenen Stellungen der Hebel l, l, die selbst von

dem Oeffnen und Schließen der Schenkel f, h abhängig

sind, im Zusammenhang steht. Die Schenkel f, h aber

öffnen oder schließen sich in Folge der Bewegungen der bogenförmigen Platte g, welche sich um den am Schenkel f befindlichen Zapfen n dreht. Der Einschnitt

dieser Platte wirkt auf den am Schenkel h befestigten

Stift p. Ich habe übrigens nicht die Absicht, mich auf

den Gebrauch der bogenförmigen Platte g zu beschränken,

indem ich denselben Erfolg durch die Anbringung eines zusammengesezten Hebelwerks

erreiche. Fig.

33 stellt das leztere Verfahren dar.

Im fraglichen Falle biege ich, anstatt mich der eingeschnittenen bogenförmigen Platte

zu bedienen, den kürzern Arm des Hebels e in die Lage

e* abwärts, und verbinde seine Enden mit einem

andern Hebel oder Gelenk

j, welches mit einem am Schenkel h befestigten Zapfen p

articulirt. In Folge der Kurbeldrehungen ertheilt der Hebel e den Schenkeln f, h die oben erwähnte

oscillirende Bewegung, und diese veranlaßt die Schenkel, vermöge der Wirkung der

Hebel e und j, während ihrer

Schwingung sich zu öffnen und zu schließen. Dadurch entfalten sich die Schaufeln und

fallen auf dieselbe Weise zusammen, wie bei der vorhergehenden Construction. Die

verschiedenen Schaufelstellungen sind in Fig. 33 und 34 durch

punktirte Linien sichtbar gemacht.

Ich bin nicht gesonnen, mich auf irgend eine bestimmte Zahl von Schaufeln, welche

nach meiner verbesserten Methode mit einer Kurbelwelle in Verbindung stehen sollen,

zu beschränken, indem es auf der Hand liegt, daß, je nachdem man es für gut findet,

eine, zwei oder mehrere Schaufeln von einer und derselben Kurbelwelle aus in

Thätigkeit versezt werden können. Ihre Lage, ob sie am Hintertheil oder an den

Seiten des Schiffs vorzuziehen sey, hängt von Umständen ab.

In dem Fig. 31

sichtbaren Grundriß des Apparates habe ich die Kurbelwelle in einen gebogenen Nahmen

oder Träger r, r eingesezt. Dieses Verfahren dürste

wünschenswerth befunden werden, wenn der Treibapparat am Hintertheil des Schiffs

angebracht werden soll, indem nun mit Hülfe eines gezahnten Quadranten s und eines Getriebes t der

Tragrahmen mit dem ganzen Treibapparat um einen solchen Winkel gedreht werden kann,

daß das Schiff im Stande ist, den Wirkungen heftiger Strömungen und Leefluthen zu

trozen.

Tafeln