| Titel: | Calla's Bericht über die Walzenmühle des Hrn. Reinhardt zu Straßburg. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. XXXVII., S. 176 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Calla's Bericht uͤber

die Walzenmuͤhle des Hrn. Reinhardt zu Straßburg.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement, Oktbr. 1840, S. 292.

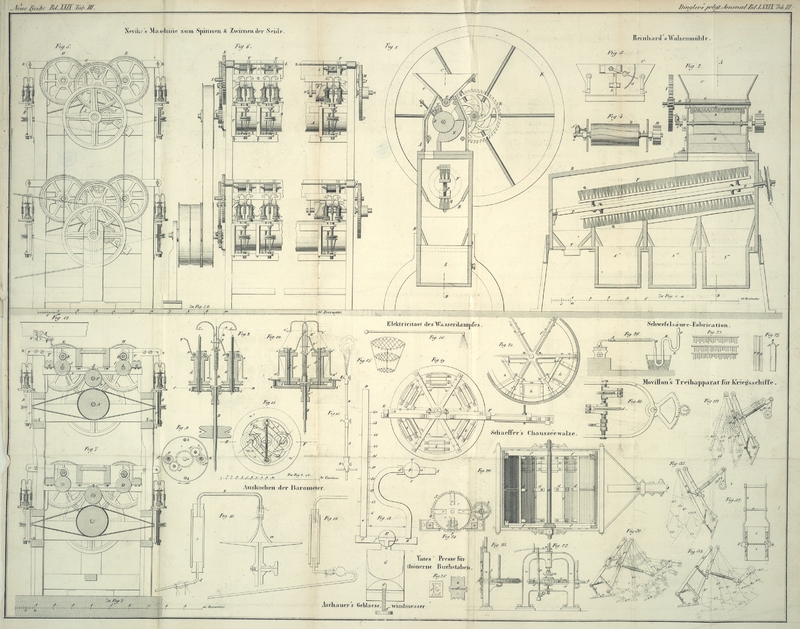

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Calla's Bericht uͤber Reinhardt's

Walzenmuͤhle.

Diese Mühle beruht auf dem Princip derjenigen, welche in dem im 17ten Jahrhunderte

von Boekler herausgegebenen Theatrum machinarum novum beschrieben wurde; ihr Hauptbestandtheil ist ein

Cylinder von Stein, welcher sich mit großer Geschwindigkeit in einem andern Stein

dreht, dessen Oberfläche ausgehöhlt ist, und zwar nach einem Radius, der fast dem

des Cylinders gleich ist.

Diese Idee wurde vor einigen Jahren von Hrn. Maitre aus

Billate bei Chattillon an der Seine, so wie auch von Hrn. Brillantais und Hrn. Nobler in Paris, benuzt.

Bei diesen leztern Maschinen war der Durchmesser des Cylinders 40 bis 60 Centimeter

(1'3'' bis 1'10''), und seine

Geschwindigkeit 2 bis 300 Umdrehungen in der Minute. Diese Dimensionen gaben einen

reichlichen Ertrag, erforderten aber einen kräftigeren Motor als die Kraft eines

Mannes. So eingerichtete Walzenmühlen können nur bei der Anwendung im Großen mit

Vortheil gebraucht werden; ihr Preis beträgt 1200 bis 3000 Franken.

Hr. Reinhardt hat alle diese Dimensionen vermindert und

machte die Mühle hauptsächlich transportabel, aber dennoch vollständig, indem sie ein Mehlsieb mit

Bürsten nach dem englischen System enthält, wie wir es im Jahre 1818 von Hrn. Benoit in St. Denis anwenden sahen; ferner enthält sie

einen Rumpf, welcher mit einem Speisecylinder versehen ist, dessen Geschwindigkeit

beständig in ein passendes Verhältniß mit dem Mahlcylinder durch mehrere Zahnräder

gesezt ist.

Hr. Reinhardt hat an diesen Mühlen ferner eine sehr

wichtige Veränderung dadurch gemacht, daß er dem sich drehenden cylindrischen Steine

auch eine geradlinige Bewegung in der Richtung seiner Achse gab, so, daß die

entgegengesezten Punkte des cylindrischen und des ausgehöhlten oder ruhenden Steines

beständig ihre gegenseitige Stellung verändern. Es folgt daraus, daß das Zerreiben

der Körner beim Mahlen besser bewirkt wird, und daß die Oberflächen der Walze und

des ruhenden Steines sich gleichförmiger abnüzen. Dieß ist eine glükliche Anwendung

eines bekannten Principes. Die Steine, welche ich sah, sind von Lava; Herr Reinhardt bezieht aber auch noch andere Steine, und zwar

aus dem Großherzogthum Baden.

Ich habe diese Maschine in meiner Gegenwart arbeiten lassen, und aus dem Versuche

geschlossen, daß wenn sie auch beim Mahlen des Getreides im Großen nicht mit

Vortheil angewendet werden kann, sie doch häufig zum Mahlen verschiedener Substanzen

in geringerer Menge benuzt werden kann. Uebrigens ist diese Maschine sehr sinnreich

construirt; wir bedauern nur, daß Hr. Reinhardt, um eine

hinreichend große Geschwindigkeit der Walze zu erhalten, Zahnräder zur

Beschleunigung der Bewegung anwenden mußte, welche den Widerstand sehr

vermehren.

Die Maschine des Hrn. Reinhardt empfiehlt sich noch durch einen sehr mäßigen

Preis.

Beschreibung der Mühle.

Diese Mühle mit allen ihren einzelnen Theilen zeigt Fig. 1–4; sie hat

einen einzigen cylindrischen Stein und besteht aus vier Hauptstüken, nämlich: 1) dem

Rumpfe; 2) dem cylindrischen Mühlstein; 3) dem ausgehöhlten feststehenden Stein; und

4) dem Siebwerke. Das Ganze ist in einem hölzernen Gestelle in Form eines genau

schließenden vierekigen Kastens angebracht.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Querschnitt durch den Mahlgang und das Siebwerk, nach der Linie AB

Fig. 2.

Fig. 2 ein

Längendurchschnitt nach der Linie CD

Fig. 1.

Fig. 3 der

Rumpf für sich allein.

Fig. 4 der

cylindrische Stein (Walze) für sich allein.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Stüke in allen Figuren.

A, das Gestell der Mühle.

B, ein Kasten unter dem Mahlgang, in dessen Innerem sich

die Bürstenachse des Mehlsiebes dreht.

C, der Rumpf.

D, der cylindrische Mühlstein.

E, der ausgehöhlte oder ruhende Stein, welcher einen

Theil der Walze umfaßt.

F, das Siebwerk.

Der Rumpf ist dem der gewöhnlichen Mühlen ähnlich, mit dem Unterschied, daß sich in

dem Untertheile ein Speisecylinder von Holz G befindet,

welcher an der untern Seitenwand des Rumpfes anliegt und dessen

Drehungsgeschwindigkeit im Voraus berechnet ist.

a ein kleiner Schieber, welcher auf der geneigten

Seitenwand des Rumpfes gleitet und die Menge des auf die Mühle zu gebenden Getreides

regulirt. b eine Zahnstange, welche mit dem Schieber

verbunden ist und in deren Zähne ein kleiner Trieb eingreift, auf dessen Achse ein

Zeiger c angebracht ist, der auf einen getheilten Bogen

d deutet und durch welchen der Schieber bewegt wird,

um eine kleinere oder größere Austrittsöffnung zu

erhalten.

H, die Achse des hölzernen Cylinders.

I, ein Zahnrad, welches auf dieser Achse festsizt und

durch ein Getriebe auf der Bewegungsachse X in Umdrehung

versezt wird.

K, ein Schwungrad.

Die Walze D ist von Stein oder von Lava und mit Furchen

in der Richtung einer Schraubenlinie versehen; sie ist auf eine Achse L, befestiget, welche an ihrem einen Ende einen Trieb

M trägt, mittelst dessen ihr die Bewegung durch das

auf der Bewegungsachse befindliche Zahnrad Z mitgetheilt

wird. Unabhängig von dieser Kreisbewegung um ihre Achse, nimmt die Walze eine

hin- und hergehende Bewegung in der Richtung ihrer Länge an, welche mittelst

einer geneigten Scheibe e, die auf ihrer Achse festsizt

und in einen Einschnitt des Stükes f eingreift,

hervorgebracht wird.

N, eine Bürste, welche am Ende einer Feder angebracht

ist, und beständig gegen die Walze gehalten wirb, um ihre Verunreinigung zu

verhindern.

O, eine Schraube, durch welche die Walze dem

ausgehöhlten Stein genähert werden kann, um feiner oder gröber zu mahlen. Der

ausgehöhlte Stein (die Muschel) ist fest an dem Gestelle angebracht.

Das Siebwerk F besteht aus einem Wellbaum P, an welchem zwei oder drei mit Bürsten besezte Latten

durch Schrauben und Muttern so befestiget sind, daß sie eine kleine Schraubenwindung

bilden. Dieser Wellbaum dreht sich in einem Troge R, der

mit gröberem oder feinerem Gaze besezt ist, und in welchen das Schrot fällt und

durch die Bürsten herumbewegt wird; durch die verschiedenen Nummern des Gazes erhält

man auch verschiedene Sorten Mehl, welches sich in den Kästen S', S'', S''', sammelt, während die Kleie durch die Oeffnung T fällt, unter welche man ein Gefäß zu ihrer Aufnahme

stellt.

Ueber die aus dem Ende des Wellbaumes P befindliche Rolle

U wird eine Schnur geschlagen, welche über eine

Rolle V auf der Bewegungsachse geht, und durch welche

die Bürstenwelle umgetrieben wird.

Tafeln