| Titel: | Die Wirkung der schwefligen Säure auf die Untersalpetersäure; Krystalle der Bleikammern; Theorie der Schwefelsäure-Fabrication; von F. de la Prevostaye. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. XLV., S. 210 |

| Download: | XML |

XLV.

Die Wirkung der schwefligen Saͤure auf die

Untersalpetersaͤure; Krystalle der Bleikammern; Theorie der

Schwefelsaͤure-Fabrication; von F. de la Prevostaye.

Im Auszuge aus den Annales de Chemie et de Physique.

LXXIII. S. 362.

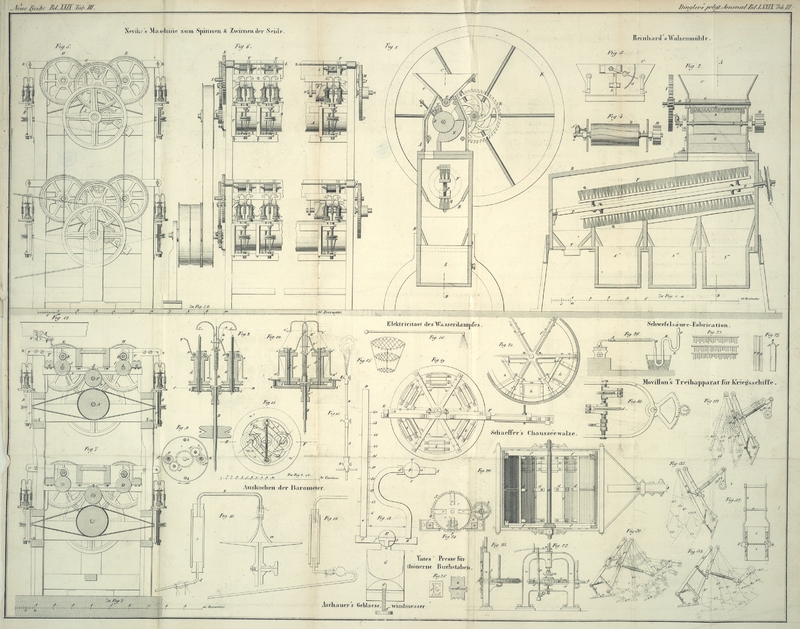

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

de la Prevostaye, uͤber die Krystalle der

Schwefelsaͤurekammern und die Theorie der

Schwefelsaͤure-Bildung.

Es sind schon zahlreiche Untersuchungen zur Aufklärung der Theorie der

Schwefelsäure-Bildung angestellt worden. Selbst jezt sind die Chemiker noch

keineswegs darüber einig. Die Hauptschwierigkeit schien immer in der Kenntniß der

Zwischenproducte zu liegen, deren speciellen Untersuchung sich Clément und Déformes,

Gay-Lussac, Henri, Berzelius, Bussy und Gauthier de Claubry unterzogen. Diese Producte sind es auch, welche den

Gegenstand vorliegender Arbeit ausmachen. Es wird daher nothwendig seyn, hier in

Kürze die Resultate früherer Untersuchungen, das was mit Gewißheit aus denselben

hervorging und was sie noch zu wünschen übrig ließen, anzuführen.

Zur Zeit des Erscheinens der Wandlung von Clément

und

Déformes

Annales de Chymie. Tom. LIX. 1805. waren die Sauerstoffverbindungen des Stikstoffs noch wenig gekannt. Sie

wiesen zwar sehr gut nach, daß diese Verbindungen bei der

Schwefelsäure-Bildung eine sehr wichtige Rolle spielen; allein sie täuschten

sich hinsichtlich der Natur der dabei sich erzeugenden krystallinischen Verbindung,

welche sie als aus Schwefelsäure und Stikstoffoxyd zusammengesezt betrachteten.

Durch eine kleine Menge Wassers in einer Atmosphäre von Kohlensäure zersezt, gibt

dieselbe rothe Dämpfe, was mit dieser Hypothese nicht im Einklang steht. Diesen

wichtigen Versuch verdankt man Gay-Lussac (1816).

Dieser berühmte Chemiker schloß daraus, daß diese Krystalle an salpetrige Säure

gebundene Schwefelsäure enthalten, was er nothwendig folgern mußte, weil damals

keine andere zwischen dem Stikstoffoxyd und der Salpetersäure stehende Verbindung

als jene Säure bekannt war. Ueberdieß hielt man sie für identisch mit den bei der

Destillation des trokenen salpetersauren Bleioxyds entstehenden Dämpfen, welche

Dämpfe in Berührung mit Schwefelsäure bald Krystalle gaben, was man für einen

bestätigenden Beweis ansah. Dulong stellte jedoch bald

darauf einen festen Unterschied auf zwischen der salpetrigen Säure und der

Untersalpetersäure, und von da an mußte man unter diesen beiden wählen und die

Krystalle als die eine oder die andere enthaltend betrachten. Der zulezt angeführte

Versuch veranlaßte allgemein die Annahme, daß sie Untersalpetersäure enthalten.

Später analysirte William Henri

Annales of Philos. Mai 1826. die in einer zur Lufterneuerung der Bleikammern dienenden Röhre gefundenen

Krystalle, und fand in denselben:

wasserfreie Schwefelsäure

68,800

salpetrige Säure

13,073

Wasser

18,927

Die Identität dieser Krystalle und jener der Bleikammern

voraussezend, stellte er für die lezteren die Formel Az² O³, 5SO³ + 5H² O auf. Die angeführten Zahlen würden zwar besser mit 6 Atomen Wasser

übereinstimmen; der Verfasser aber dachte vielleicht, daß bei der Analyse einer

Substanz, welche das Wasser so begierig anzieht, der Fehler sich eher auf das Mehr

hinneigt. Etwas später bestätigten Berzelius in seinem

Lehrbuch der Chemie und Bussy in einer im Journal de Pharmacie (1830) Bd. XVI. enthaltenen

Abhandlung, die Resultate dieser Analyse hinsichtlich der Natur der Bestandtheile,

indem sie einestheils zeigten, daß die Schwefelsäure ein Gemenge von Stikstoffoxyd

und Sauerstoff, wenn sie im gehörigen

Verhältnisse vorhanden sind, um salpetrige Säure zu bilden,

ohne Rükstand absorbire, und nur dann etwas zurüklasse, wenn ein anderes Verhältniß

obwaltete, und anderntheils durch die Beobachtung, daß die flüssige

Untersalpetersäure, wenn man sie in eine mit concentrirter Schwefelsäure gefüllte

Eprouvette bringt, sich in salpetrige Säure, welche absorbirt wird, und in

Salpetersäure, welche weiße, stechende Dämpfe ausstößt, zersezt.

In demselben Jahre analysirte auch Gauthier de Claubry

Polytechn. Journal Bd. XL. S.

192. die aus der Verbindung der Schwefelsäure mit der Untersalpetersäure unter

Einfluß des Wassers hervorgehenden Krystalle, und fand sie zusammengesezt aus:

wasserfreier Schwefelsäure

5

Atomen

salpetriger Säure

2

–

Wasser

4

–

Seine Zahlen geben jedoch nur 3 Atome Wasser.

Dieß sind meines Wissens die einzigen Arbeiten über diesen Gegenstand. Sie scheinen

darin übereinzustimmen, daß die weißen Krystalle Schwefelsäure, salpetrige Säure und

Wasser enthalten; in welchem Verhältniß, bleibt allerdings noch sehr ungewiß, was,

wie wir sehen werden, gar nicht zu verwundern ist.

Diese Ungewißheit hat in Folge der neueren Fortschritte der Wissenschaft sogar noch

zugenommen. Man konnte bis jezt noch keine Verbindung zwischen der trokncn

schwefligen Säure und der troknen Untersalpetersäure zuwege bringen. Ist diese

Verbindung möglich? Man möchte es zu glauben versucht seyn, betrachtet man

die Schwefelsäure

SO² + O

in Regnault's

Chlorverbindung

SO² + Cl²

in der Jodverbindung

SO² + J²

und endlich in Pelouze's Stikstoffschwefelsäure

SO² +

Az² O²

Auch von Dumas wurde diese

Hypothese aufgestellt.

Diese verschiedenen Meinungen sollen nun, auf neue Versuche gestüzt, erörtert

werden.

Daß die trokne schweflige Säure nicht auf die troknen rothen Dämpfe einwirkt, ist

längst bekannt. Aber die Elasticität der Gase tritt ihrer Verbindung als Hinderniß

entgegen; es war daher nothwendig, diese Körper in flüssigem Zustande

zusammenzubringen, was auf folgende Weise geschah. Queksilber und Schwefelsäure

wurden in eine kleine Retorte (Fig. 26) gebracht, deren

Hals in eine Röhre hineinging, welche eine mehr als einen Meter lange Säule frisch

ausgeglühten Chlorcalciums enthielt. Der andere Theil der Röhre war zweimal gekrümmt. Die erste

Krümmung C tauchte in ein Frostgemenge; hier verdichtete

sich die schweflige Säure; die zweite Krümmung E war zur

Aufnahme der flüssigen Untersalpetersäure bestimmt; sie war an ihrem Ende ausgezogen

und endigte sich in einen kleinen Trichter. Die Untersalpetersäure wurde durch

Destillation wohl ausgetrokneten salpetersauren Bleioxyds erhalten. Sie wurde

ebenfalls in einer Uförmigen, in ein Frostgemenge

tauchenden Röhre aufgefangen. Nachdem Alles so vorgerichtet war, wurde die Retorte

M entfernt und Untersalpetersäure in den Trichter

F gegossen, bis die Menge der Flüssigkeit in E ungefähr jener der in C

condensirten schwefligen Säure gleichkam. Hierauf verschloß man mittelst des

Löthrohrs das Ende B und zog F zu einer Spize aus; nachher vermischte man die beiden Flüssigkeiten; die

ausgezogene und offene Spize wurde sogleich in eine mit Queksilber angefüllte

Eprouvette gebracht. Die beiden Flüssigkeiten wirkten nicht merklich aufeinander,

sie gingen wieder in den gasförmigen Zustand über und begaben sich unter die

Glasgloke. Kaum sah man Spuren einer festen, weißlichen Substanz, welche an den

Wänden der Röhre hing. Also auch im flüssigen Zustande vereinigen sich, wenigstens

unter den gewöhnlichen Umständen, die beiden sehr troknen (entwässerten) Körper

nicht. Wenn man aber anfangs die Röhre an der Lampe bei B und F zuschmilzt und dann die beiden

Flüssigkeiten vermischt, so werden sie fast augenbliklich grün und trüben sich. Nach

und nach macht sich ein leichter gelblichweißer Niederschlag bemerkbar, welcher 25

bis 26 Stunden lang immer zunimmt, während welcher Zeit die Temperatur der Röhre

beständig höher ist als die der umgebenden Körper. Dieß erkennt man schon bei dem

bloßen Berühren derselben; ein kleiner Thermometer, welcher die Röhre nur an einigen

Punkten berührt, zeigt einen Unterschied von mehreren Graden an. Ungefähr 9/10 der

Masse werden fest. Ueber dem weißen Absaze bleibt eine grünliche Flüssigkeit, jedoch

nur in sehr geringer Menge, wenn die Untersalpetersäure nicht in Ueberschuß

vorhanden ist. Beim Oeffnen der Röhre verspürt man einen, manchmal sehr heftigen

Stoß. Die grüne Flüssigkeit verschwindet unter Verbreitung rother Dämpfe. Aus

Vorsicht darf man die Röhre erst nach drei Tagen, und nachdem man die Krümmung

einige Zeit in ein Frostgemenge gestekt hat, öffnen. Einmal zersprang bei einer der

ersten Darstellungen dieser Substanz die Röhre im Augenblike, als man sie öffnete,

in tausend Stüke, und die Splitter wurden mit solcher Heftigkeit fortgeschleudert,

daß eine große Scheibe eines nahen Fensters an drei Punkten durchgeschlagen wurde.

Bei zwei anderen Darstellungen harst der Apparat von freien Stüken an der Stelle,

wohin er gebracht worden

war; doch ist es wahrscheinlich, daß die Röhre in diesen beiden Fällen entweder

einen Fehler hatte, oder nicht hermetisch verschlossen war.

Man sieht also, daß diese beiden Körper unter starkem Druk, welcher sie flüssig

erhält, und nach Verlauf einiger Zeit sogar in vollkommen trokenem Zustande auf

einander einwirken können. Was wird aber dabei gebildet? Die Verbindung findet nicht

ohne eine vorausgehende Zersezung eines der beiden auf einander wirkenden Körper

statt, was die Bildung der erwähnten grünlichen Flüssigkeit zu beweisen scheint. Da

es sehr schwer wäre, diese zu sammeln, so muß das feste Product untersucht werden.

Diese Untersuchung bietet aber große Schwierigkeiten dar, welche alle aus seinem

außerordentlichen Bestreben, Wasser anzuziehen, entstehen. Es müssen daher die

sorgfältigen Vorsichtsmaßregeln, welche dabei mit dem besten Erfolge angewandt

wurden, genau angegeben werden.

Um eine reine, immer gleiche Substanz zu erhalten, muß sie zuvörderst geschmolzen

werden. Man öffnet die Röhre durch Abbrechen der Spize, wobei augenbliklich eine

Explosion erfolgt, die aber sehr schwach ist, wenn man die erwähnten

Vorsichtsmaßregeln beobachtet. Man verschließt das Ende F mittelst des Löthrohrs und bringt dann den Apparat in ein Oehlbad,

dessen Temperatur von einem oder zwei Thermometern angezeigt wird. Bei ungefähr

120° C. öffnet man die Röhre von Neuem. Es entweichen einige Augenblike lang

rothe Dämpfe, welche aber nur eingemengt waren, denn die Substanz erleidet nicht die

geringste Veränderung. Man erhizt langsam fort, bis zum Schmelzen der Substanz, was

bei 217° beginnt. Da die obere Schichte des Oehlbades eine minder hohe

Temperatur hat, so erfolgt das Schmelzen des Ganzen erst bei einer Temperatur von

230°; diese Zahlen wurden mehreremal, nachdem die Temperatur erniedrigt und

wieder gesteigert worden war, gleich gefunden. So fand das Festwerden durch Erkalten

auch immer bei 217° statt. Dieser Punkt ist schwieriger zu bestimmen, als der

Schmelzpunkt, weil die im festen Zustande undurchsichtige Substanz im flüssigen

Zustande durchsichtig wird und noch lange nach dem Festwerden, manchmal bis zu

190° durchsichtig bleibt. War der Körper eine Zeit lang der feuchten Luft

ausgesezt worden, so schmilzt er bei niedrigerer Temperatur; doch hierauf kommen wir

später zurük. Fährt man mit dem Erhizen fort, so fängt die Substanz an zu

destilliren, was ungefähr beim Siedepunkt des Queksilbers eintritt, welcher Punkt

aber nicht ganz genau bestimmt werden konnte. In allen Fällen destillirt sie

unverändert und verdichtet sich in geringer Entfernung von dem erhizten Theile

vollkommen weiß und rein.

Ihre Farbe wechselt schnell mit der Temperatur. Beim Ueberdestilliren ist sie roth,

fast wie die flüssige Untersalpetersäure. Gegen 220 oder 230° hin ist die

Flüssigkeit gelb, dem Brennöhl sowohl an Consistenz, als im Ansehen ziemlich

ähnlich. Kurz nach dem Festwerden, wobei sie undurchsichtig wird, nimmt sie eine

hellgelbe, sehr schöne Farbe an, die aber immer blasser wird, bis der Körper bei

einer niedrigen Temperatur in glänzend weißen, seidenartigen Büscheln erscheint. Die

krystallinische Form ist durch das Mikroskop deutlich erkennbar. Im Allgemeinen

erscheinen die Krystalle um so schöner und schärfer, je rascher das Erkalten

erfolgte. Sie scheinen gerade rechtwinklige Prismen mit vier Seitenflächen P zu seyn, deren entgegengesezte Kanten durch ein paar

Flächen T (Fig. 27) abgestumpft

sind. Gewöhnlich ist die Zuspizung dieser flachen und sehr langen Prismen nicht

sichtbar.

Der Verf. schritt zu einer sorgfältigen Analyse dieses Körpers, welche folgendes

Resultat lieferte:

Textabbildung Bd. 79, S. 215

Bestandtheile; Gefunden; Atome;

Berechnet; Schwefel; Stikstoff; Sauerstoff

das der Formel SO² Az² O⁴ + SO² O

entspricht.

Wasser enthält die Substanz nicht. Sie färbt die Haut dunkelroth, oder vielmehr der

berührte Theil erscheint ganz braun und blau. Doch geht diese Färbung schnell ins

Gelbe über und verschwindet bald gänzlich, so daß höchstens noch eine sehr geringe

schwärzliche Nuance sichtbar bleibt. An der Luft zersezt sie sich nach und nach

unter Wasseranziehung und Verbreitung des Geruches nach Untersalpetersäure. In viel

Wasser getaucht entwikelt sich augenbliklich eine beträchtliche Menge reinen

Stikstoffoxyds. Dessenungeachtet gibt die zurükbleibende

Schwefelsäure-Auflösung beständig den Geruch dieses Körpers von sich und hält

folglich noch viel davon zurük, was sich auch durch einen Versuch bestätigte.

Die Basen im Hydratzustand zersezen ebenfalls diese Substanz. Trokener Baryt zersezt

sie zwar nicht bei gewöhnlicher Temperatur, wird aber bei erhöhter plözlich glühend.

In der Luft enthaltenden Röhre erschienen rothe Dämpfe und es blieb schwefelsaurer

Baryt zurük.

Die Einwirkung des trokenen Ammoniakgases wurde nicht hinlänglich erforscht; man

bemerkte bloß, daß sich auf der Oberfläche des Körpers eine weiße, sehr harte, die

Absorption schnell aufhaltende Kruste bildete, welche Substanz eine Art Sulfamid zu seyn

schien; es war keine Spur von Zersezung bemerkbar. – Ließ man einen Strom

Ammoniakgas durch die geschmolzene Masse streichen, so entwikelte sich eine große

Menge Stikstoff. hiebei blieb ein weißer, aus saurem schwefelsaurem Ammoniak

bestehender Körper zurük.

Salpeter-, Oxal- und Essigsäure zersezen diesen Körper. Die Salzsäure

gibt eine Art Königswasser mit demselben. Concentrirte Schwefelsäure wirkt bei

gewöhnlicher Temperatur nicht auf ihn ein, welche Eigenschaft zur Bestimmung seiner

Dichtigkeit benüzt wurde, die man = 2,14 fand. In der Wärme wird er von der

Schwefelsäure ohne Zersezung aufgelöst; die Mischung erfolgt aber nicht sogleich,

und sie sind im specifischen Gewichte so sehr von einander verschieden, daß er

einige Zeit auf dem geschmolzenen Körper schwimmt. Wenn die Vermischung vollkommen

geschehen ist, so hat die Flüssigkeit eine grünlichgelbe Farbe, welche Färbung sogar

sehr charakteristisch ist und Spuren dieses Körpers in der Schwefelsäure erkennen

läßt. Durch die Hize werden sie nicht getrennt, sondern destilliren miteinander

über. Wenn bei gewöhnlicher Temperatur die Schwefelsäure in großem Ueberschusse

vorhanden ist, so ist das Ganze flüssig und farblos; im entgegengesezten Fall ist

die Masse fest, halbdurchsichtig, beinahe farblos und besizt bloß eine geringe gelbe

Nuance, in Grün stechend. Die wasserhaltige oder schon mit Schwefelsäure verbundene

Substanz löst sich selbst in der Kälte in einer frischen Portion dieser Säure auf.

Die Auflösung scheint in allen Verhältnissen zu erfolgen, und wenn sie wieder in den

festen Zustand übergeht, erhält man stets ähnliche Krystalle. Je mehr sie

Schwefelsäure enthält, desto niedriger ist ihr Schmelzpunkt. Die geschmolzene Masse

ist gewöhnlich sehr klebrig, weßwegen sie ohne Zweifel, wenn sie einmal flüssig ist,

so schwierig wieder in den festen Zustand übergeht. Eine solche Auflösung, welche

bei 60° schmolz, blieb bei einer 10° nicht übersteigenden Temperatur

noch flüssig. Wird das Festwerden durch Schütteln bewirkt, so erhöht sich, wie sich

erwarten ließ, die Temperatur bedeutend; es erscheinen an mehreren Stellen in der

Flüssigkeit plözlich kleine mattweiße, undurchsichtige, feste Blättchen, welche an

der Stelle, wo sie sich bildeten, schwebend bleiben. Die Anwesenheit eines einzigen

solchen ruft das rasche Entstehen vieler anderer hervor.

Wird die reine Substanz der Luft ausgesezt, so ziehen alle Punkte ihrer Oberfläche

Feuchtigkeit daraus an. Die Stikstoffverbindung wird auf der obern Schicht

theilweise zersezt, und es bleibt Schwefelsäure zurük; aber die Substanz ist so fest

und wird von der Schwefelsäure so wenig angegriffen, daß diese nur sehr langsam und

erst, wenn die Säure

schon sehr viel Wasser angezogen hat, zunimmt. Beim Erhizen wird die Masse

gleichartig, zu einer der eben erwähnten ganz ähnlichen Auflösung; es scheint, daß

wenigstens innerhalb gewisser Gränzen ein ungefähr gleiches Gewicht Wasser die

Stelle des sich entwikelnden Stikstoffoxyds einnimmt.

Mit Indigo gibt die gehörig concentrirte schwefelsaure Auflösung eine Reihe der

prachtvollsten Farben; in der Kälte nämlich ein Grün, welches beim Erwärmen ins Rosa

und dann durch alle erdenklichen Nuancen in ein mehr oder weniger dunkles Purpur

übergeht.

Nachdem die quantitative Zusammensezung dieser Substanz und ihre Eigenschaften

gehörig bestimmt worden sind, so ist der Vorgang bei ihrer Bildung sehr

einleuchtend. Man kann ihn durch folgende Formel darstellen:

2 (Az²

O⁴ + SO²) =

SO², O

SO² Az² O⁴ + Az² O³

Die salpetrige Säure, ist es, welche beim Oeffnen der Röhre mit solcher

Geschwindigkeit in den gasförmigen Zustand übergeht, daß das Gefäß zerbricht, wenn

man nicht vorsichtig genug verfahren hat. Auch bildet diese in Verbindung mit der

Untersalpetersäure im Ueberschusse die erwähnte grüne Flüssigkeit, welche wirklich

auch alle Eigenschaften der von Dulong entdekten besizt.

(Annales de Chim. etc. t. II. p. 323.)

Die rationelle Formel kann nur seyn:

Az² O³, 2SO³ oder:

SO², Az² O⁴

SO², O.

Wir wollen nun die Gründe, welche für oder gegen diese leztere geltend gemacht werden

können, untersuchen. Gegen sie kann gesagt werden:

1) daß wenn die schweflige Säure theils mit Sauerstoff, theils mit Untersalpetersäure

verbunden ist, nicht wohl einzusehen ist, warum, da doch die beiden

zusammentretenden Flüssigkeiten sich nicht ohne Zersezung verbinden können, sich

dabei wasserfreie Schwefelsäure bildet;

2) man kann Krystalle erhalten, wenn man auf Schwefelsäure Stikstoffoxyd und

Sauerstoff, oder auch ein Gemenge von Untersalpetersäure und Stikstoffoxyd etc. in

den zur Bildung von salpetriger Säure nöthigen Verhältnissen bringt. Diese und alle

andern Verfahrungsarten, welche ich angeben könnte, führen immer darauf zurük, daß

die zusammentretenden Elemente der Schwefelsäure und der salpetrigen Säure, die

Bildung weißer Krystalle zur Folge haben. Wie soll nun aber in einen auf diese Art

entstandenen Körper schweflige Säure kommen? Ist es wahrscheinlich, daß die

salpetrige Säure desoxydirend auf die Schwefelsäure wirkt? Und doch findet eine

vollkommene Identität

zwischen diesen Krystallen und den hier besonders in Rede stehenden statt; denn die

erstern lösen sich in der Kälte in Schwefelsäure ohne Zersezung auf und färben sie

beim Erwärmen gerade so wie die wasserfreie Verbindung. Diese leztere krystallisirt

beim Erkalten, wenn man sie in einem beträchtlichen Gewichte Schwefelsäure auflöst.

Die Krystalle stellen allerlei Figuren vor, doch begegnet man immer der in Fig. 28

abgebildeten Anordnung. Läßt man die Krystalle, welche man nach den verschiedenen

angegebenen Verfahrungsarten bereitet hat, schmelzen, so nehmen sie beim

Krystallisiren genau dieselbe Gestalt an.

Auf den ersten Einwurf kann man erwiedern, daß die hiebei entstehende Verbindung eine

sehr beständige und feste sey. Dieser Körper SO²,

Az² O⁴ , welcher nicht allein und ohne die Anwesenheit von SO², O existiren

kann, erinnert an eine sehr ähnliche von Heinrich Rose

entdekte, nämlich das schwefelsaure Schwefelchlorid, deren Zusammensezung durch die

Formel SCl⁶, 5 SO³ , ausgedrükt wird. Man wird die

Analogie dieser beiden Verbindungen anschaulicher finden, wenn man diese leztere

Formel auf folgende Weise schreibt:

S⁶Cl⁶ O¹⁵, oder S² Cl² O⁵, oder endlich

SO² Cl² SO² O,

was genau entspricht

der Formel:

SO² Az² O⁴SO² O.

Hienach ließ sich vermuthen, daß unter dem Einflusse der wasserfreien Schwefelsäure

die trokene schweflige Säure und Untersalpetersäure sich ohne Zersezung verbinden,

was auf folgende Weise sich auch wirklich nachweisen läßt.

In einer jener zweimal gekrümmten, zur Darstellung der Substanz dienenden Röhren

(Fig.

26), ließ man wasserfreie Schwefelsäure sich verdichten. Hierauf bereitete man

flüssige schweflige Säure und flüssige Untersalpetersäure, beide in sehr trokenem

Zustande, und jede besonders. Zuerst goß man trokene schweflige Säure auf die

wasserfreie Schwefelsäure in der Biegung C; und zulezt

brachte man wie gewöhnlich die Untersalpetersäure in E,

verschloß die Enden an der Lampe und vermischte die Flüssigkeiten. Die Verbindung

ging beinahe auf der Stelle und ohne die geringste sichtbare Zersezung vor sich. Es

bildete sich keine grüne Flüssigkeit mehr. Die auf diese Weise erhaltene Substanz

schmolz bei 215° und besaß alle Eigenschaften des durch die Einwirkung der

trokenen schwefligen Säure und Untersalpetersäure entstandenen Körpers.

Was den zweiten Punkt betrifft, so findet man die Krystalle der reinen wasserfreien

Substanz und jene der wasserfreien Schwefelsäure vollkommen ähnlich, dieselben

länglichen Nadeln, dieselben Gruppirungen. Durch das Mikroskop wäre es, wenn sie sich in einer und

derselben Röhre eingeschlossen befänden, unmöglich, sie zu unterscheiden. Dieser

offenbare Isomorphismus scheint klar darzuthun, daß die neue

Substanz als wasserfreie Schwefelsäure betrachtet werden muß, in welcher ein

Aequivalent Sauerstoff durch ein Aequivalent Untersalpetersäure ersezt

wird.

Es läßt sich durch diese Hypothese die Eigenschaft der Schwefelsäure, diese Substanz

in allen Verhältnissen aufzulösen und innerhalb sehr ausgedehnter Gränzen immer

feste, krystallisirbare Verbindungen zu geben, vollkommen erklären, was bei der

entgegengesezten Hypothese schwer gehen würde.Es ist zu bemerken, daß die Formel der von Henri

untersuchten Krystalle SO², Az²

O⁴ +

H² O + 4 (SO² O, H² O) oder, wenn man 6 Atome Wasser annimmt, SO² Az² O⁴, SO² O + 3 (SO³, 2H² O) geschrieben werden kann. Ich weiß nicht, ob genaue Versuche angestellt worden sind, welche die

Existenz der von einigen Chemikern angenommenen Schwefelsäure mit einem halben Atom

Wasser beweisen. Wenn dieß nicht der Fall ist, so könnte man vermuthen, daß sich die

wasserfreie Schwefelsäure ebenfalls in mehreren Verhältnissen auflöst und mehrere

krystallisirbare Verbindungen mit der Schwefelsäure, welche ein Atom Wasser enthält,

bildet.

Nichts ist nun leichter, als die verschiedenen von ausgezeichneten Chemikern

erhaltenen Resultate zu erklären. Offenbar haben sie verschiedene Substanzen

analysirt, welche aus dem einzigen Grunde, weil sie krystallisirten, für identisch

gehalten wurden. Statt dieses durchaus unzulänglichen Charakters muß ein anderer,

weit genauerer, nämlich der Schmelzpunkt angenommen werden.

Vorstehende Untersuchungen scheinen über das, was in den Bleikammern vorgeht, ein

helles Licht zu werfen und gestatten die Theorie der

Schwefelsäure-Fabrication mit Sicherheit aufzustellen.

1) Neues Verfahren. Man leitet in die Bleikammern

schweflige Säure, Salpetersäure und Wasserdämpfe. Um den Vorgang bei diesem neuen

Verfahren kennen zu lernen, leitete ich einen Strom schwefliger Säure in eine

Salpetersäure enthaltende Flasche. Leztere wurde nacheinander vermittelst einer

gekrümmten Röhre mit einer Schwefelsäure enthaltenden Flasche, einem mit Wasser

befeuchteten Ballon und einem trokenen Ballon in Verbindung gesezt. Die

Salpetersäure wurde gänzlich zersezt. Die erste Flasche enthielt bald nur noch reine Schwefelsäure. Rothe Dämpfe gingen von dem ersten

Gefäße in das zweite über. Schweflige Säure verbreitete sich auch darin, denn sie hatte sich

bei den beiden lezten Versuchen aus den weißen festen Krystallen, wie bei dem ersten

Versuche, gebildet. Bei diesem war alle Schwefelsäure der zweiten Flasche zu einer

krystallisirten, fast farblosen, oder vielmehr grünlichgelben festen Masse erstarrt.

Die Reactionen sind also im Grunde dieselben wie bei dem alten Verfahren.

2) Altes Verfahren. In eine Bleikammer, deren Boden mit

Schwefelsäure bedekt war, und in welche fortwährend Wasserdämpfe eingelassen wurden,

leitete ich schweflige Säure, Stikstoffoxyd und Luft, oder mit andern Worten,

schweflige Säure und im Entstehen begriffene Untersalpetersäure. Man nimmt

gewöhnlich an, daß diese beiden Körper, welche sich im trokenen Zustande nicht

verbinden, sich unter Mitwirkung des Wassers, als Schwefelsäure und salpetrige Säure

verbinden können, und daß ferner die gebildeten Krystalle durch die geringste Menge

überschüssigen Wassers zersezt werden. Es ist doch wenigstens sonderbar, daß das

Wasser auf diese Art zwei einander durchaus entgegengesezte Resultate hervorbringen

kann. Ich kann aber jezt versichern, daß dem nicht so ist, weil, nach meinen

Versuchen, das Wasser, bei Einwirkung auf die wasserfreie Verbindung, sogleich

dieselbe zu zersezen anfängt, was offenbar nicht der Fall wäre, wenn es seine

Elemente vereinigt zu erhalten im Stande wäre. Betrachten wir also die Sache

näher:

Schwefelsäure bildet sich, wenn man Wasser, schweflige Säure und Sauerstoff

zusammenbringt, noch mehr aber beim Zusammenbringen von schwefliger Säure und

Untersalpetersäure; aber auch in diesem Falle geht die Einwirkung keineswegs schnell

vor sich; im Gegentheil reagiren dieselben Körper sehr schnell bei Gegenwart

wasserfreier oder wasserhaltiger Schwefelsäure, um im ersten Falle die Verbindung

SO² O, SO²

Az² O, und im

zweiten Falle die SO² O, 8O² Az² O⁴ nebst wasserhaltiger

Schwefelsäure zu bilden.

Daraus geht nun mit Gewißheit hervor: 1) daß die Krystalle sich nur bei Anwesenheit

von Schwefelsäure und niemals anders bilden; 2) daß das Wasser sie immer in freiem

Zustande zerstört. Wenn bei dem in öffentlichen Vorlesungen gewöhnlich angestellten

Versuche das Wasser zur Bildung der Krystalle unentbehrlich erscheint, so geschieht

dieß nur auf indirecte Weise und unter Bildung von Schwefelsäure. Man würde sie bei

diesem Versuche auch wirklich weit schneller und reichlicher erhalten, wenn man zur

Befeuchtung der Wände des Ballons Schwefelsäure anwendete.

Bei der neuen Darstellungsweise tritt die Salpetersäure einen Theil ihres

Sauerstoffes an die schweflige Säure ab, um sie in Schwefelsäure umzuwandeln.

Nachdem sie nun zu Untersalpetersäure reducirt worden ist, wirkt sie wie die Untersalpetersäure,

welche bei dem alten Verfahren aus dem Stikstoffoxyd und dem Sauerstoff der Luft

entsteht, d.h. sie tritt abwechselnd Sauerstoff an die schweflige Säure ab und

entzieht solchen wieder der Luft. Das Wasser spielt hiebei zwei sehr verschiedene

Rollen: direct wirkt es, indem es die schweflige Säure und die Untersalpetersäure in

innigere Berührung bringt und auf diese Weise die Oxydation der erstern durch den

Sauerstoff der leztern begünstigt. Das ist aber nicht seine wichtigste Function,

weil diese Reaction langsam erfolgt; es wirkt auf eine andere Weise,

gemeinschaftlich mit der Schwefelsäure noch weit energischer. Leztere nämlich

bewirkt eine rasche Bildung weißer Krystalle so wie auch einen diken und schweren

fahlgelben Dampf, welcher davon sehr viel enthält. Das Wasser zersezt sie sogleich

und wandelt sie in wasserhaltige Schwefelsäure und salpetrige Säure oder

Stikstoffoxyd um. Die Reaction dieser leztern beginnt wieder und geht ins

Unbestimmte fort. Dieß ist, wenn ich mich nicht irre, die wahre Theorie der

Schwefelsäure-Fabrication. Folgendes ist in Kürze das Resultat meiner

Versuche:

1) die Bildung einer neuen Verbindung, welche bei Einwirkung der schwefligen Säure

auf die Untersalpetersäure entsteht;

2) die Erklärung der so verschiedenen Resultate, welche die Chemiker bei Untersuchung

der Krystalle der Bleikammern erhielten;

3) eine vollständigere und genauere Theorie der verwikelten Erscheinungen, welche bei

der Schwefelsäure-Fabrication vorkommen.

Tafeln