| Titel: | Verbesserungen an Chronometern, worauf sich Johann Gottlieb Ulrich, Chronometermacher in Red Lion-Street in der Grafschaft Middlesex, am 22. April 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. LIII., S. 250 |

| Download: | XML |

LIII.

Verbesserungen an Chronometern, worauf sich

Johann Gottlieb Ulrich,

Chronometermacher in Red Lion-Street in der Grafschaft Middlesex, am 22. April 1837 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Nov. 1840, S.

121.

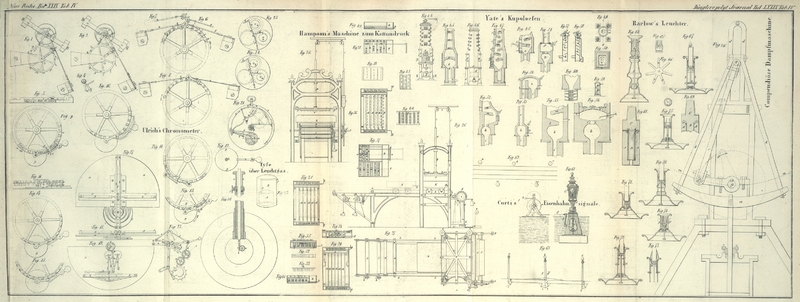

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ulrich's Verbesserungen an Chronometern.

Der Gegenstand meiner Verbesserungen an Chronometern in Anwendung auf verschiedene

Einrichtungen von Instrumenten zur Zeitmessung ist: 1) das Verfahren, einen

continuirlichen Gang der Unruhe eines Chronometers zu erreichen, und zwar mit Hülfe

einer verbesserten Hemmung oder eines Mechanismus, welcher das Stillstehen des Werks

in Folge eines plözlichen Stoßes hindert, oder auch mittelst neu construirter

Einfälle (detents) eine kreisförmige Bewegung des

Instrumentes in der Ebene der Unruhe zu erzielen. 2) Selbstwirkende Regulatoren oder

Compensationsmethoden für die Expansion oder Contraction der Unruhfedern beim

Wechsel der Temperatur, welche zugleich ein Mittel an die Hand geben, zur Unruhe ein Material anzuwenden,

das keinen magnetischen Einflüssen unterliegt; deßgleichen ein Verfahren, die

compensirenden Theile des Pendels einer astronomischen Uhr zu adjustiren. 3) ein

verbesserter Mechanismus, die Zeiger einer Taschenuhr anzuhalten, ohne den Gang zu

unterbrechen. 4) eine neue Methode, die schlagenden Theile solcher Chronometer,

welche die Zeit laut anzeigen, in und außer Wirksamkeit zu sezen. 5) ein

Mechanismus, um das Schlagwerk einer Wekeruhr auszulösen. 6) endlich ein Verfahren,

die Oxydation der Chronometerfedern zu verhüten, indem man sie mit einem dünnen

Ueberzuge von solchem Metall belegt, welches keiner Oxydation fähig ist.

Diese Verbesserungen werden durch folgende Beschreibungen der Details der oben

erwähnten Hauptpunkte deutlich werden. Fig. 1 ist ein Grundriß

oder eine Horizontalansicht einer meiner verbesserten Hemmungen; Fig. 2 eine andere Ansicht

derselben, wobei die Theile in veränderter Stellung sichtbar sind; Fig. 3 eine Seitenansicht

der Hemmung. Das Hemmungsrad a, a, a besizt eine Reihe

aufrechter Zähne 1, 2, 3..., welche auf den Einfallstift (detent pallat) wirken. Die Unruhe b, b sizt

auf der Achse c, an welcher zugleich der Treibstift d, der Auslösestift e und

der kreisrunde Hälter f, f befestigt sind. Die

Unruhfeder ist auf die gewöhnliche Weise mit dem einen Ende an das Schwungpendel,

mit dem anderen an das Gehäuse befestigt.

Die in dem Lager i festsizende Einfallfeder h, h besizt einen Rubinvorsprung, welcher, mit den

Zähnen 1, 2, 3... des Hemmungsrades in Berührung kommend, die Rotation desselben

zwischen jedem Impuls aufhält. Außerdem ist an der Einfallfeder noch ein

Hülfsvorsprung l mittelst eines abgebogenen Armes m befestigt. Wenn der Einfall von dem Auslösestift

losgelassen wird, so stößt der gebogene Arm gegen die Einhaltschraube n, welche an dem Ende eines von dem Lager des

Hemmungsrades hervorspringenden Stüks o befestigt ist.

Das Ende des Einfalls besizt einen rechtwinklig abgebogenen Arm p mit der Spannfeder q;

ferner einen hervorstehenden gekrümmten Arm r, welcher

an seinem äußersten Ende einen kleinen Einhaltstift trägt. Sollte das Instrument

einen plözlichen Stoß erleiden, so schlägt dieser Stift gegen die Peripherie des

kreisrunden Aushälters f, und verhütet auf solche Weise,

daß der einfallende Vorsprung k aus dem Bereich der

Zähne des Hemmungsrades gelangen könne.

Nachdem ich die Construction einer Modification meiner verbesserten Hemmung beschrieben habe, gehe

ich nun auf die nähere Erläuterung ihrer Wirkung über.

Fig. 1 zeigt

die Theile der Hemmung im Zustande der Ruhe; die Spize des Zahnes 5 drükt gegen den

Einfallvorsprung k. Läßt man nun die Unruhe sich ein

klein wenig, etwa um 4 Grade rükwärts bewegen, so wird der Auslösestift e an der Spannfeder q

vorübergehen, und die Unruhfeder g wird dadurch eine

geringe Spannung erleiden. Durch dieses Verfahren kommt die Unruhe jezt in den

Stand, in entgegengesezter Richtung zurükzuschwingen; sie stößt gegen das Ende der

Sperrfeder q und drükt die Einfallfeder vorwärts. Die

Folge hievon ist, daß der Vorsprung k des Einfalls von

dem Zahne 5 sich entfernt, und das Hemmungsrad sich weiter bewegen kann.

Durch diese rükgängige Bewegung der Unruhe gelangt der Treibstift d in den Wirkungskreis der Zähne des Hemmungsrades. Der

Zahn 7 wirkt demzufolge gegen den Treibstift d, gibt,

indem er den Hemmungswinkel (wie die punktirten Linien zeigen) durchläuft, der

Unruhe einen Impuls und versezt dadurch die Unruhfeder in einen Zustand

beträchtlicher Spannung.

So bald nun der Zahn 7 den Treibstift d verläßt, gelangt

in Folge der Bewegung des Hemmungsrades der Zahn 6 in die vorherige Lage des Zahnes

5, lehnt sich gegen den Vorsprung k und verharrt in

dieser Stellung, bis die zurükschwingende Unruhe dasselbe Spiel wiederholt. Auf

diese Weise kommt ein Zahn des Hemmungsrades nach dem anderen in gleichen

Zeitintervallen mit dem besagten Vorsprung in Berührung und regulirt die Bewegungen

des Chronometers.

Sollte der Einfall nicht früh genug zurükkehren, um die Spize des Hemmungszahnes zu

ergreifen, so würde die innere Fläche des Zahnes mit dem an der Einfallfeder

befindlichen Hülfsstift l in Berührung kommen; dadurch

wäre das Hemmungsrad in seinem Fortgange aufgehalten, und der Stift würde durch sein

Fortgleiten längs der auf der Rükseite des Zahnes befindlichen schiefen Fläche den

Einfall in die für den Vorsprung k geeignete Lage

bringen, in welcher dieser das Zahnende auffangen kann.

Um zu verhüten, daß der einfallende Vorsprung k in irgend

einem Moment, ausgenommen, wenn der Treibstift d in

Wirksamkeit ist, aus dem Bereich der Hemmungszähne kommen könne, hat der am Ende des

abgebogenen Armes r befindliche Sicherheitsstift eine

solche Lage, daß er gegen die Peripherie des kreisförmigen Aufhälters schlägt,

welcher mithin den Einfall in den Gränzen der ihm zugewiesenen Stellung

zurükhält.

Fig. 4 ist

eine separate Ansicht der zulezt erwähnten Theile, und zwar in derjenigen Lage,

worin der genannte Sicherheitsstift etwa in Wirksamkeit kommt.

Fig. 5 zeigt

eine Modification der so eben beschriebenen Hemmung, worin zwei Einfallfedern,

welche abwechselnd auf das Hemmungsrad wirken, in Anwendung kommen. Das Hemmungsrad

a, a, a besizt zwei Reihen Zähne; die an der oberen

Fläche des Rades befindlichen Zähne 1, 2, 3..., 30 an der Zahl, sind wie der obere

Theil eines gothischen Bogens gestaltet, seitwärts angebracht, und wirken auf den

Treibstift; die an der unteren Radfläche sizenden, durch Punktirung angedeuteten

Zähne 1*, 2*, 3*... gleichen schiefen Keilen und wirken auf die Einfallstifte.

An der bei b sichtbaren Unruhachse sizen zwei

Auslösestifte c und d, zwei

kreisrunde Aufhälter und der Treibstift f. Die

Einfallfedern g und h sind

in Lagern fest, von denen sich eines auf jeder Seite des Hemmungsrades befindet; sie

spannen sich gegen die Unruhachse und besizen jede einen Einfallstift i und k. Diese Einfallfedern

sind zur bessern Erläuterung des Ganzen in den Figuren 6 und 7 einzeln

getrennt vom Instrument dargestellt.

Man nehme an, der Treibstift f sey im Begriff, sich in

der Richtung des kleinen Pfeiles zu bewegen, der Auslösestift c hebe den Einfall g und bringe den Vorsprung

i aus dem Bereiche der Hemmungszähne. In diesem

Moment beginnt die innere krumme Fläche des Zahnes 6 auf die äußere krumme Fläche

des Treibvorsprunges f zu wirken; er gibt ihm, und

mithin auch der Unruhe, einen kreisförmigen Schwung in der Richtung des kleinen

Pfeils, und spannt auf diese Weise die Unruhfeder. Nachdem der Treibvorsprung den

Zahn 6 verlassen hat, sezt das Hemmungsrad seine Umdrehung fort, bis es durch den

schägen Zahn 3*, welcher mit dem an dem Einfall k

befindlichen Vorsprung k in Berührung kommt, aufgehalten

wird. Der Treibvorsprung f geht sofort durch den Raum

zwischen den Zähnen 2 und 3 hindurch, welche ihm nun entgegenstehen werden.

In Folge der Spannung, welche die Unruhe erlangt hat, schwingt sie zurük, indem sie

den Treibvorsprung in der dem kleinen Pfeil entgegengesezten Richtung durch den Raum

zwischen den Zähnen 2 und 3 führt. Sobald nun der Vorsprung in diesen Zwischenraum

tritt, kommt der Auslösestift d mit der Sperrfeder auf

dem Einfalle h in Berührung und hebt den lezteren so

aus, daß der Vorsprung k von dem Zahne 3* sich

entfernt.

Indem das Hemmungsrad weiter rotirt, trifft die äußere krumme Fläche des Zahnes 7 die

innere Fläche des Treibvorsprunges f und stößt ihn in der dem Pfeile

entgegengesezten Richtung fort; die Unruhe gelangt dadurch wieder in einen Zustand

der Spannung, schwingt sodann mit dem Treibvorsprung in der Richtung des Pfeilchens

zurük und wiederholt sofort das oben erläuterte Spiel.

Fig. 8 stellt

eine kleine Modification des zulezt beschriebenen Mechanismus dar, worin der einzige

Unterschied in der Stellung des Treibvorsprunges liegt.

Eine andere Abänderung meiner verbesserten Hemmung ist in Fig. 9 sichtbar. In diesem

Falle kommt anstatt der beschriebenen und Fig. 5 dargestellten

Einfallfedern zum Behuf der Hemmung ein Einfallstift in Anwendung. Das in Fig. 9

sichtbare Rad a, a, a besizt auf seiner oberen Fläche

eine Reihe von dreißig gothisch gestalteten Zähnen, und auf seiner unteren Fläche

eine gleiche Anzahl nach der Tangente des Rades gerichteter segmentförmiger Zähne,

welche in der Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet sind. In Fig. 10 ist diese untere

Fläche des Hemmungsrades deutlicher sichtbar, und Fig. 11 zeigt eine

Seitenansicht derselben.

Der auf das Auslösestük c geschraubte Einfall b besteht aus zwei Armen, von denen jeder einen

Rubinstift d und e trägt,

die sich gemeinschaftlich um die Achse f drehen. Das

Ende des Auslösearmes c ist gabelförmig und in der

separaten Fig.

12 deutlicher sichtbar; zwei Stifte, welche aus der Oberfläche der an der

Unruhachse h sizenden Scheibe g befestigt sind, wirken auf dieses gabelförmige Ende.

An der Unruhachse sizt ferner der Treibvorsprung i,

welcher durch den oberen Zahnkreis des Hemmungsrades genau der auf Fig. 5 sich beziehenden

Beschreibung gemäß in Thätigkeit gesezt wird.

Gegenwärtige Figuren zeigen die Hemmung im Zustande der Ruhe; beide Einfallstifte d und e stehen von dem

Zahnkreise 1*, 2*, 3*... des Hemmungsrades frei ab und das Hemmungsrad kann deßwegen

nach der Richtung des Pfeils weiter rotiren. Jezt stößt die äußere Fläche des Zahnes

3 gegen die innere Fläche des Treibvorsprungs i und

nöthigt ihn, mit der Unruhe nach der Richtung des Pfeils sich zu drehen, wie die

theilweise obere Ansicht der Hemmung Fig. 13 zeigt. In Folge

dieser Bewegung der Unruhachse stößt einer jener Stifte auf der Scheibe g gegen die Gabel des Armes c und nöthigt dadurch die Einfallspindel, den Vorsprung d hinter den segmentförmigen Zahn zu bringen, und zwar

in eine solche Stellung, welche den herankommenden Zahn 4*, mithin auch den Gang der

Hemmung aufzuhalten im Stande ist. Auf diese Weise wird der Unruhfeder eine Spannung

ertheilt, welche die Unruhe veranlaßt, mit dem Treibvorsprunge i und der Scheibe g nach der

dem Pfeile in Fig. 13

entgegengesezten Richtung zurükzuschwingen. Durch dieses Spiel kommt der Stift auf

der Scheibe g mit dem gabelförmigen Ende des Armes c in Berührung und wendet die Einfallspindel so, daß der

Stift d aus dem Bereiche des Zahnes 4*, der Stift e aber hinter diesen Zahn gelangt, und den

herbeikommenden Zahn 5*, mithin auch den Hemmungsgang aufhalten kann. Dieses Spiel

der Hemmung geht in regelmäßigen Zeitintervallen vor sich.

Die Gränzstifte sezen der Drehungsweite der Einfallspindel ein Ziel; ein kleiner, am

Ende des Armes c angebrachter Stift, welcher in eine an

der Peripherie der Scheibe g befindliche Kerbe fällt,

verhindert, daß der Einfall seine Stellung ändert, ausgenommen in dem Moment, wo die

zwei Stifte an der Scheibe in die Gabel treten.

Fig. 14 zeigt

eine kleine Abänderung der zulezt beschriebenen Hemmung, bei welcher zwei Reihen

kleiner keilförmiger Zähne in schiefer Stellung rings um die Unterfläche des

Hemmungsrades laufen, wie die Punktirungen andeuten.

Um den Stellungen der beiden Zahnreihen zu entsprechen, sind die Einfallvorsprünge

d und e in schiefer Lage

an die Arme des Einfalls befestigt. Fig. 14 zeigt die Hemmung

im Zustande der Ruhe, und die theilweise Ansicht des Hemmungsrades Fig. 15 zeigt dieselbe im

Moment der Bewegung.

Fig. 16 ist

eine weitere Modification des in Fig. 5 dargestellten

Vorschlags, worin die einfallenden Vorsprünge eine von der vorhergehenden

abweichende Lage haben; die übrigen Theile gleichen indessen ganz den oben

beschriebenen.

Indem ich gegenwärtige Beschreibung meiner verbesserten Hemmungen schließe, bedarf es

kaum der Erwähnung, daß die auseinandergesezte Constructionsmethode noch mancher

Abänderungen und Modificationen fähig ist.

Meine erste Compensationsmethode in Betreff der Ausdehnung und Contraction der

Unruhfeder eines Chronometers beim Wechsel der Temperatur ist Fig. 17 in der

horizontalen Ansicht und Fig. 18 im Aufrisse

dargestellt. In diesen Figuren ist a, a eine an die

obere Platte des Instruments zu befestigende Messingplatte;

b, b sind zwei Verlängerungsstangen, Pendelstäbe genannt, welche sich beide

an ihren festen Enden federn. An das entgegengesezte Ende dieser Stäbe ist das

äußerste Ende einer von den zwei Unruhfedern befestigt, deren innere Enden an der

Unruhachse fest sizen.

Eine gerade Platinplatte e, e ist an ein adjustirbares,

auf der Platte a sich verschiebendes Stük f geschraubt. Auf der Platinplatte liegen zwei

messingene Röhren g, g, denn äußere Enden an die Platte selbst, deren

innere Enden dagegen an die Pendelstäbe b, b befestigt

sind.

Wenn aus Veranlassung der Temperaturerhöhung die Spannung der Feder in Folge der

Expansion des Metalls nachläßt, so nöthigen die gleichfalls sich ausdehnenden

Messingröhren g, g die Enden der Pendelstangen einander

sich zu nähern und dadurch die Federn zu spannen. Bei abnehmender Wärme bringen die

sich zusammenziehenden Messingröhren die Pendelstangen auseinander und winden

dadurch die Unruhfedern theilweise ab.

Ein anderes Compensationsverfahren ist in Fig. 19 dargestellt. a, a ist die den Compensationsapparat tragende

Messingplatte. Das eine Ende der bei b sichtbaren

Unruhfeder ist an einen biegsamen Arm c, das andere, wie

gewöhnlich, an die Unruhspindel befestigt.

Auf einer adjustirbaren Bahn ist eine Messingschiene d, d

angebracht, mit welcher zwei in der Mitte gelenkartig vereinigte Stahl- oder

Platinstangen e, e verbunden sind. Von der

Vereinigungsstelle dieser Stangen geht eine Verbindungsstange f nach einem sich federnden Hebel g, und an

das wirksame Ende dieses Hebels sind ein Paar Hebelarme k,

k befestigt, welche die Achsen zweier Rollen i,

i aufnehmen. Federn j, j wirken gegen die

Rükseite dieser Hebelarme, um die Peripherien der Rollen i,

i aneinander zu drüken, oder vielmehr um sie zu nöthigen, den biegsamen Arm

c fest zwischen sich zu fassen.

Wenn nun die Messingschiene d, d sich ausdehnt, so gehen

die Verbindungsstangen e, e, der Federhebel g und die Rollen i, i in die

Höhe, so daß die Peripherien beider Rollen den biegsamen Arm c an einer höheren Stelle fest halten, wodurch die Spannung der Feder

erhöht wird. Zieht sich die Schiene d durch die

Einwirkung der Kälte zusammen, so findet der entgegengesezte Erfolg statt, und die

Spannung der Feder b vermindert sich. Auf der

Messingplatte a, a ist ein kleines Metallstük k befestigt, gegen dessen Rand eine der Rollen wirkt, um

die Stellung des Federarms c in bestimmten Gränzen zu

halten. Die Annahme dieses Compensationssystems in Betreff der Ausdehnung und

Contraction der Unruhfeder erlaubt die Anwendung eines solchen Materials für die

Unruhe, welches keinen magnetischen Einflüssen unterliegt, z.B. Platin, Palladium,

Glas u.s.w.

Mein verbesserter Mechanismus zum Anhalten der Zeiger einer Taschenuhr, ohne den Gang

derselben zu unterbrechen, ist in Fig. 21 dargestellt, a ist das Secundenrad, welches sich lose auf seiner

Achse dreht; b eine Spiralfeder, die mit dem einen Ende

an einen an der Achse des Secundenrades befindlichen Arm c, mit dem anderen Ende an einen Stift befestigt ist, welcher von dem

inneren Theile des

Secundenrades hervorsteht. Der Federarm a besizt an

seinem Ende einen Zahn, welcher zur gelegenen Zeit in die Zähne des Secundenrades

fallen kann, um es einzuhalten. Wenn dieses Einhalten des Secundenrades stattfindet,

so hält der auf dem Zapfen des Rades sizende Secundenzeiger gleichfalls inne; die

Achse aber fährt fort sich zu drehen, wobei sie die Feder aufwindet und spannt. Wenn

sich nun die Achse um eine Minute gedreht hat, so kommt das Ende des Arms c mit einer an dem Ende des Federhebels e befindlichen schiefen Fläche in Berührung, drängt den

Hebel zurük und hebt den Zahn des Ams d aus den schrägen

Zähnen des Secundenrades, wodurch dieses frei wird.

In Folge der Spannung der Feder b fliegt nun das

Secundenrad herum und erlangt wieder die ihm angewiesene Stellung, welche durch die

gegen den Stift f stoßende Spize des Arms c begränzt wird.

Das im Mittelpunkte der Platte befindliche Minutenrad g

ist auf ähnliche Weise wie das Secundenrad vorgerichtet; es ist nämlich eine

Spiralfeder und ein Einfall h angebracht, welcher an

seinem Ende einen Zahn besizt, der in die Sperrzähne des Minutenrades eingreift.

Der Mechanismus, wodurch diese Räder eingehalten werden, um den Secunden- und

Minutenzeiger zu stellen, steht mit dem in der Hülse j

gleitenden Bügel i in Verbindung. Der Bügel wirkt auf

einen langen Krummhebel k, l, dessen Umdrehungszapfen

bei m an die Uhrplatte befestigt ist. Von diesem Hebel

aus erstrekt sich eine gebogene Stange n, welche auf den

längeren Arm o eines auf der Scheibe p befestigten Doppelhebels o,

t wirkt. An dieser Scheibe p sizt der Arm d mit jenem in das Secundenrad greifenden Zahn; dieselbe

Scheibe trägt aber auch einen Arm q mit einer

Richtschraube r, welche für den sich federnden Hebel e die Begränzung bildet. Eine starke Feder s drükt gegen den Arm t des

Doppelhebels, um den längeren Arm o desselben heben und

den Zahn des Ams d außer Eingriff mit dem Secundenrad

bringen zu können.

Wenn nun die Zeiger der Uhr gestellt werden sollen, so schiebt man den Bügel

einwärts, wirkt dadurch auf den Hebel k, l und drükt mit

Hülfe der Stange n den Arm o, mithin auch den Arm d nieder. In Folge dieser

Bewegung fällt der Zahn des Arms d in die schrägen Zähne

des Secundenrades, um auf die oben erwähnte Weise seine Rotation einzuhalten.

Gleichzeitig wirkt auch der Arm l des langen Krummhebels

auf den Arm h, bringt den Zahn dieses Arms mit den

schrägen Sperrzähnen des Minutenrades g in Eingriff und

hemmt seine Umdrehung. So lange daher der Bügel einwärts gedrükt ist, bleibt das

Secunden- und Minutenrad gesperrt, den Moment ausgenommen, wo nach jeder

Minute das Secundenrad frei wird; sobald aber der Druk des Bügels aufhört, bringt

die Spannkraft der Federn s, v und u alle Hebel außer Wirksamkeit.

Wenn die zurükhaltende Kraft auf die beschriebene Weise auf das Secunden- und

Minutenrad wirkt, so muß nothwendig eine dieser zurükhaltenden Kraft äquivalente

Feder in Wirksamkeit gesezt werden. Dieß geschieht mit Hülfe eines doppeltwirkenden

Federhebels w, welcher durch das Niederdrüken des Arms

k gespannt wird, und den Einfall x nöthigt, in die Zähne des Schnekenrades y einzugreifen.

Der Mechanismus zum Absperren und Auslösen der schlagenden Theile derjenigen

Chronometer, welche die Zeit laut angeben, ist in Fig. 22 sichtbar. Das den

Minutenzeiger tragende Rad a greift in ein

entsprechendes Rad b, an welchem sich ein Stift c befindet, welcher bei erfolgender Umdrehung den Hebel

d heben soll. Mit diesem Hebel ist ein doppelarmiger

Hebel e, f verbunden, welcher sich frei um den in der

Uhrplatte befestigten Zapfen g dreht.

Um einen Zapfen i ist ein Einfallhebel h beweglich, dessen äußerstes Ende gegen das Ende des

Arms e drükt; ein am unteren Theile dieses Hebels

befindlicher Zahn greift in den krummen Rechen k,

welcher einen Theil des Hebels l bildet, der sich um

einen in der Platte befestigten Zapfen m dreht. Ein am

lezten Getriebe des Schlagwerks sizender Windflügel x

wird durch das eine Armende des Doppelhebels o, p,

welcher um den Zapfen q sich dreht, aufgehalten; der

andere Arm p dieses Hebels besizt einen Zahn, welcher in

die Kerbe einer Scheibe r greift, die an der Achse des

Schöpfrades sizt. Ein an dem Arme p befindlicher Stift

ruht auf dem Ende des längeren Arms eines Hebels s,

welcher durch seinen auf dem Ende des Rechens k

liegenden Schwanz in die Höhe gehalten wird. Die Stellung dieses Rechens und Hebels

l wird, wie in der Figur zu sehen ist, durch den

unter dem Hebel h befindlichen und vor dem lezten Zahn

des Rechens stehenden Zahn begränzt.

So wie nun das Rad b sich umdreht, hebt der jede Stunde

einmal herumkommende Stift c den Hebel d, und veranlaßt dadurch den Hebel e, den Hebel h auszuheben,

und den Rechen k von dem ihn hemmenden Zahne zu

befreien. Der Rechen k bewegt sich nun durch die Kraft

der Feder t, welche auf das Schwanzstük des Hebels l wirkt, nach der Richtung des Pfeils vorwärts. Zugleich

wird ein nahe am Ende des kürzeren Arms des Hebels l

befindlicher Stift gegen die Peripherie des Schnekenrades v, welches an dem Sternrade u sizt,

angedrükt.

In Folge des Zurükgehens des Rechens kann nun der kürzere Arm des Hebels s durch seine Feder w

niedergedrükt werden, worauf der längere Arm des Hebels s

den Arm p des Doppelhebels o,

p hebt, und seinen Zahn aus der Einkerbung der Scheibe r herauszieht. Gleichzeitig wird auch der andere Arm o dieses Hebels gehoben, so daß der Flügel n umlaufen kann. Der in der Richtung des Pfeils

umlaufende Flügel warnt nun so lange, bis ein nahe an seinem Ende angebrachter Stift

gegen den an dem Ende des nunmehr erhobenen Arms f des

Doppelhebels e, f befindlichen Haken x anschlägt. Dadurch wird er in seiner Umdrehung so

lange aufgehalten, bis der Stift c des Minutenrades b von dem Arme d frei ist,

worauf die Hebel d, e, f und h wieder in ihre vorherige Lagen zurükfallen können. Der nunmehr frei sich

drehende Flügel aber gestattet mit Hülfe des wohlbekannten, in den Figuren nicht

angegebenen Räderwerks der Scheibe r mit dem Schöpfer

y gleichfalls umzulaufen. Bei seinem Umlaufen greift

der Schöpfer y der Reihe nach in die Zähne des Rechens

k, und bringt dadurch den Rechen wieder in seine

frühere Stellung zurük. Hierauf steigt der Haken des Hebels s wieder auf das Ende des Rechens und die Hebel p und o sinken herab, so daß der eine seinen

Zahn in den Einschnitt der Scheibe r legt, der andere

die Umdrehungen des Flügels hemmt.

Der Mechanismus zum Auslösen des Schlagwerks einer Wekeruhr ist in Fig. 23 und 24

dargestellt, a ist eine Scheibe, welche auf der Achse

des Minutengetriebes sizt; b eine ähnliche auf dem Rohre

des Stundenrades stekende Scheibe. Diese Scheiben sizen nicht ganz fest, sondern

sind nur dicht aufgeschoben; c, d ist ein doppelarmiger,

um e drehbarer Hebel, auf welchen die Feder f wirkt. An dem äußeren Ende des Hebels c befindet sich ein Haken mit dem Zwek, die rotirende

Bewegung des Flügels g einzuhalten. Fig. 23 erläutert diesen

verbesserten Mechanismus des Wekers im Zustande der Ruhe; da aber das gewöhnliche

Werk der Taschenuhr fortgeht, gelangen die Scheiben a

und b in solche Lagen, daß die Haken der Hebel c und d in die Einkerbungen

dieser Scheiben fallen können, wie Fig. 24 zeigt. Der Flügel

wird dadurch frei und der Weker kommt alsbald in Thätigkeit. Man richtet den Weker,

indem man die Scheiben umdreht, bis ein an jeder derselben befindlicher Zeiger

derjenigen auf dem Zifferblatte markirten Stunde oder Minute gegenüber zu stehen

kommt, in welcher der Weker ausgelöst werden soll.

Mein praktisches Verfahren die Oxydation des Metalls, woraus die Chronometerfedern

bestehen, zu verhüten, indem ich sie mit einem dünnen Ueberzuge von solchem Metalle

bekleide, welches der Oxydation nicht fähig ist, besteht darin, daß ich das Metall,

nachdem seine Form hergestellt und seine Oberfläche polirt worden ist, in eine

ätherische Auflösung von Gold, Platin oder Palladium tauche, es sogleich wieder herausziehe und

unmittelbar darauf in kaltes Wasser tauche. Die Folge davon ist, daß ein

metallischer Niederschlag auf der Oberfläche der so behandelten Artikel zurükbleibt,

welche sofort vollkommen plattirt und gegen die Einwirkungen der Luft geschüzt

erscheinen.

Tafeln