| Titel: | Verbesserungen im Bau der Kupol- oder Windöfen zum Schmelzen der Metalle, auch anwendbar auf Hohöfen, die Kamine der Locomotiven etc., worauf sich James Yates, Eisengießer in Effingham Works, Rotherham in der Grafschaft York, am 1. Nov. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 79, Jahrgang 1841, Nr. LV., S. 264 |

| Download: | XML |

LV.

Verbesserungen im Bau der Kupol- oder

Windoͤfen zum Schmelzen der Metalle, auch anwendbar auf Hohoͤfen, die

Kamine der Locomotiven etc., worauf sich James Yates, Eisengießer in Effingham Works,

Rotherham in der Grafschaft York, am 1. Nov.

1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Nov. 1840, S.

146.

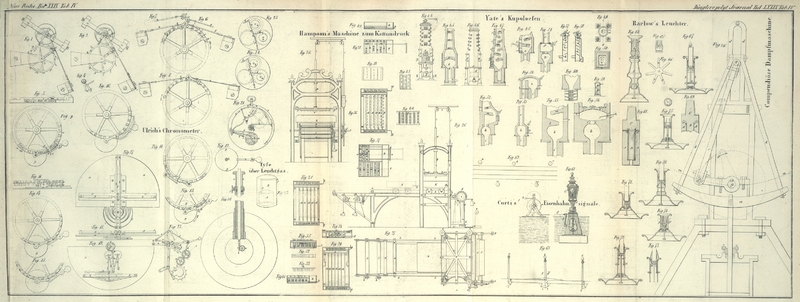

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Yate's verbesserter Bau der Kupol- oder Windoͤfen zum

Schmelzen der Metalle.

Meine auf Kupolöfen anwendbaren Verbesserungen an Oefen bestehen:

Erstens in dem Bau des zur Aufnahme von Brennmaterial bestimmten Theils des Innern.

Die Einrichtung ist nämlich so getroffen, daß durch diese Construction das

Entweichen der Wärme, der nicht consumirten Luft, der Gasarten, Stäubfunken u.s.w.,

welche in gewöhnlichen Kupolöfen wegen ihrer offenen Gicht und Einsazöffnung frei

verstiegen können, verhindert wird. Diese Absicht erreiche ich auf folgendem Wege.

Ich bringe nämlich über dem Gestell und der Rast zum Behuf des Aufhaltens einen

Bogen oder eine Kuppel oder den Theil eines Bogens oder einer Kuppel in geringer

Entfernung von der Stelle an, wo das Brennmaterial und das Metall eingesezt wird.

Ich verschließe das Einsazloch durch eine Thüre oder auf sonstige Weise, und lasse

in dem Bogen oder auf einer oder mehreren seiner Seiten nur eine kleine Oeffnung,

groß genug, um diejenigen Gasarten, welche im Ofen nicht consumirt werden können,

entweichen zu lassen.

Meine Verbesserung besteht zweitens in der Anordnung einer Reihe von Bögen oder

Gesimsen, um das Entweichen der Gase mit noch größerem Erfolge zu verhindern; und

drittens in der Einführung eines Registers oder Dämpfers auf dem obersten Punkte

oder an einer andern Stelle des Kamins, um das Entweichen der Gasarten zu

reguliren.

Die Vortheile, welche ich dem gewöhnlichen Kupolofen mit offenem Kamin und offenem

Einsazloch gegenüber erreiche, beziehen sich auf die Zurükhaltung und Benüzung eines

großen Theils Wärme, welche im gewöhnlichen Kupolofen verfliegen würde. Durch die

Verwendung dieser Wärme unter Abhaltung der kalten atmosphärischen Luft, wird der

Schmelzproceß sehr beschleunigt, während er zugleich weit weniger Brennmaterial

erfordert. Da das Schmelzen weit rascher vor sich geht, und an einer weit höheren

Stelle, oder in einer größeren Entfernung von den Gebläsedüsen stattfindet, so wird viel Zeit erspart.

Außerdem ist der Abgang an Metall durch Oxydation um ein Beträchtliches geringer,

als im alten Kupolofen, wo das Schmelzen näher an der Gebläsemündung stattfindet,

und der Wirkung des Gebläses länger ausgesezt ist.

Zweitens findet auch eine beträchtliche Brennmaterial-Ersparniß während der

Intervallen des Schmelzens statt, wenn der Schmelzraum oder das Gestell des Ofens,

um die Hize zu unterhalten, mit Brennstoff gefüllt werden soll. In diesen Pausen

wurde im früheren Ofen eine Menge Wärmestoff dadurch consumirt, daß man ihn den

Einwirkungen der Atmosphäre aussezte, wogegen in dem verbesserten Ofen alles wohl

verschlossen ist, einen kleinen Theil des Zugloches ausgenommen. Durch ein solches

Verfahren wird die Hize zurükgehalten und nur wenig oder gar kein Brennmaterial

consumirt.

Drittens die Stäubfunken, welche aus dem gewöhnlichen Kupolofen zum großen Schaden

der ganzen Umgebung und zum Nachtheil des Betriebs sich erheben, werden in Folge

dieser Verbesserungen gänzlich consumirt oder durch die Gesimse aufgefangen.

Meine auf Blaseöfen zum Schmelzen der Erze anwendbare Verbesserung besteht erstens

darin, daß man den Bogen, die Kuppel oder den Bogentheil, den Kuppeltheil, über dem

Gestell und der Rast, und zwar nahe an demselben anbringt, um die Hize so viel wie

möglich beisammen zu halten.

Zweitens darin, daß man ein oder mehrere Gesimse am obersten Punkte oder über dem

genannten Bogen anbringt und das Erz darauf schüttet, um es unter Zusaz eines ganz

geringen Quantums an Brennmaterial, oder auch ohne denselben, den Wirkungen der

Hize, welche sonst unbenüzt verstiegen würde, auszusezen.

Dadurch, daß das Erz eine hinreichende Zeit lang der Hize ausgesezt worden ist,

gelangt es in einen Zustand der Vorbereitung fürs Schmelzen, welches nun weit

wirksamer vor sich geht, und wird in diesem Zustand von dem Heizer oder auf eine

sonst geeignete Weise entfernt. Alles Brennmaterial, oder der größere Theil

desselben wird direct in den Schmelzraum gebracht, ohne vorher den Einwirkungen der

Hize längere Zeit ausgesezt gewesen zu seyn.

Drittens in der Einführung eines oder mehrerer Register an der höchsten oder an einer

sonst geeigneten Stelle, um das Entweichen der Gasarten u.s.w. zu reguliren.

Die Vortheile, welche ich dem gewöhnlichen Hohofen gegenüber erreiche, der einen

hohen Schacht mit offener Gicht und ohne Unterbrechungen im Innern besizt, sind:

Erstens die Ersparniß einer großen Menge Brennmaterial, wenn der Ofen einmal in Betrieb ist,

indem er nur nahe an der erwähnten Wölbung gespeist zu werden braucht.

Zweitens die Ersparniß des ganzen oder beinahe des ganzen Brennmaterials, welches in

dem gewöhnlichen Ofen auf seinem Wege von der Gicht nach dem Schmelzraum verzehrt

wird.

Drittens die geringen Kosten und die kurze Zeit, welche erforderlich sind, um den

Ofen zum Behuf der Reparaturen u.s.w. auszublasen und wieder in Betrieb zu

sezen.

Viertens die geringe zur Erzeugung der Gebläseluft, welche nur eine niedrige Pression

zu besizen braucht, erforderliche Kraft, indem der Windstrom nicht durch so schwere

Massen sich Bahn zu brechen hat.

Meine auf Oefen und Kamine von Locomotiven und Schiffsdampfmaschinen u.s.w.

anwendbare Verbesserung besteht in der Anordnung von aufhaltenden Abtheilungen oder

Gesimsen im Innern solcher Kamine, Oefen oder Rauchfänge. Stäubfunken oder sonstige

Substanzen werden in Folge dieser Einrichtung consumirt, oder auf den Gesimsen oder

in eigens dazu vorgerichteten Behältnissen aufgefangen; und wenn man den Dampf in

den Rauchfang strömen läßt, so wird das aus den verdichteten Dämpfen erhaltene

Wasser verhindert, oben aus dem Rauchfang zu entweichen, und durch Canäle nach den

Gesimsen in die hiezu vorgerichteten Behältnisse geleitet. Um einen bessern Zug

herzustellen und zu verhindern, daß Windstöße von Oben in den Rauchfang dringen,

wende ich meine balancirende Schornsteinkappe an. Läßt man den Dampf durch eine

besondere Röhre und nicht durch den Rauchfang entströmen, so richtet man die

Auffanggesimse auf gleiche Weise, wie in dem Rauchfang ein, so nämlich, daß sie das

Entweichen des Wassers aus der oberen Mündung desselben verhindern.

Die Vortheile der obigen Verbesserung leuchten aus dieser Beschreibung ein.

Meine an Stubenöfen anzubringende Verbesserung besteht gleichfalls in der Anordnung

von Scheidewänden oder Gesimsen, welche ich in diesem Falle hohl mache, mit einer

Oeffnung, so daß ein Luftstrom durchziehen kann. Durch dieses Verfahren biete ich

der umgebenden Luft eine große erhizte Oberfläche dar, und die Folge hievon ist, daß

die Luft die Wärme, welche sonst in den Schornstein entweichen würde, mit sich

nimmt.

Meine Verbesserung an Oefen erstrekt sich auch auf die Verfertigungsmethode der

Ziegel, um ihnen die Fähigkeit zu ertheilen, den Einwirkungen einer intensiven Hize zu widerstehen.

Diesen Zwek erreiche ich auf folgende Weise.

Ich nehme den zu Feuerziegeln gebräuchlichen Thon und verarbeite ihn auf die

gewöhnliche Weise. Darauf bilde ich ihn zu dünnen Platten, Cylindern oder andern

Formen, so daß, wenn diese im Brennofen aufgeschichtet werden, die Hize einen

hinreichend freien Spielraum rings um dieselben findet. Diese Platten oder sonst

geformten Stüke dünnen Thons brenne ich in einem sehr hohen Grade und zermalme sie

darauf in Stüke von der Größe einer Erbse oder kleinen Bohne. Diese Stüke schütte

ich in starke Formen von der erforderlichen Gestalt und gieße eine dünne Mischung

aus einer kleinen Portion des besten Feuerthons mit Reiswasser angerührt hinein.

Lezteres bereite ich, indem ich den Reis eine geraume Zeit lang einweiche und ihn

gut koche. Wenn nun die gebrannten Thonstüke mit dem dünnen Brei in den Formen sich

befinden, so presse ich die Masse mit Hülfe einer kräftigen Presse hinein, und

brenne sie darauf bei einer sehr hohen Temperatur im Ofen.

Nachdem ich meine Erfindung hiemit beschrieben habe, gehe ich zur Erläuterung der

Zeichnungen über.

Fig. 44

stellt das Aeußere oder die Fronte des Kupolofens zum Schmelzen von Metallen dar,

von derjenigen Seite nämlich, wo er gespeist wird. f, f

sind gußeiserne Säulen, deren, wie der Grundriß zeigt, vier vorhanden sind; d, d ist der schmied- oder gußeiserne Mantel;

ich ziehe einen schmiedeisernen vor; e eine gußeiserne

auf den Säulen ruhende Platte, mit einem erhabenen Simswerk, welches eine Fuge

bildet, um den obern Theil der Ekplatten g, g zu tragen.

Leztere sind durch sieben Bolzen befestigt, a ist die

gußeiserne Thür, welche das Einsazloch verschließt. Diese Thür hängt entweder in

Angeln, um sie seitwärts zu öffnen, oder sie schwebt an Hebelquadranten, so daß sie

leicht senkrecht erhoben werden kann; von Innen ist sie mit Feuerziegeln bekleidet.

b ist eine zweite Einsazthür, welche benuzt wird,

während der Kupolofen im Gang ist. c, c, c sind kleine

dergestalt angebrachte Thürchen, daß eine Krüke oder Harke durch dieselben gestekt

werden kann, um den Staub an den Gesimsen wegzuschaffen. h ist das Register mit einer, zwei oder mehreren Klappen (ich ziehe vier

vor), an Hebeln balancirend. Diese Hebel stellen geneigte Ebenen dar, nöthigen den

Wind von jeder Seite abzugleiten, und verhindern ihn dadurch, abwärts zu blasen oder

auf das Innere des Kamins zu wirken. Die in der Figur sichtbaren runden Platten mit

Bolzen halten das Mauerwerk zusammen.

Fig. 45

stellt das Innere oder den Durchschnitt von Fig. 44 dar. n ist die Ausstichöffnung; i

das Gestell; k die Rast, in welche das Metall mit dem Brennmaterial

eingeschüttet wird; l der erste Auffangbogen; m, m, m andere ähnliche Bögen oder Gesimse; i*, i* die Formen, durch welche der Gebläsewind in den

Schmelzraum gelangt.

Fig. 46 zeigt

eine andere äußere oder Seitenansicht des Ofens; gleiche Buchstaben beziehen sich

auf die entsprechenden Theile in Fig. 44 und 45; d der Mantel; m das

Einsazloch; f, f die Säulen;

e die Platte, worauf das Mauerwerk ruht; g, g

die Ekplatten.

Fig. 47

stellt einen andern Durchschnitt nach der Linie c, d,

Fig. 49, dar,

wobei die gleichen Buchstaben sich auf dieselben Theile, wie in Fig. 44, 45 und 46 beziehen. i der Schmelzraum oder das Gestell; k die Rast oder der Ofen; I der erste

Auffangbogen; m, m, m, m, m, m andere Auffangbögen oder

Gesimse; a die Thür, welche das erste oder größere

Einsazloch verschließt; b die Thür, welche das zweite

oder kleinere Einsazloch verschließt; c, c, c Thüren zum

Verschließen der Oeffnungen, durch welche die Gesimse gereinigt werden.

Fig. 48 zeigt

das Innere mit einer von Fig. 47 abweichenden

Anordnung. Der Auffangbogen ist nämlich umgekehrt, und das kleinere Einsazloch so

gelegen, daß das Material neben dasselbe geschüttet werden kann, um die entweichende

Wärme aufzunehmen. Auf diese Weise gelangt das Material besser vorbereitet in den

Ofen. Fig. 49

ist ein horizontaler Durchschnitt, quer durch x, x,

Fig. 44; f, f, f, f sind die Säulen; d,

d der Mantel; i das Gestell; n die Ausstichöffnung.

Fig. 50 ist

ein anderer horizontaler Durchschnitt durch y, y,

Fig. 44; i das Gestell; k die Rast;

a die Thür; e, e die auf

den Säulen ruhende Platte, worauf das Mauerwerk steht.

Fig. 51

stellt eine andere Einrichtung des Innern dar; i das

Gestell; k die Rast ohne Einsazthür; l, l der Auffangbogen mit einer kleinen Oeffnung in der

Mitte, durch welche das Material eingeschüttet wird, nachdem es in dem obern

Ofenraum p der Hize ausgesezt worden war.

Fig. 52 eine

weitere Anordnung mit oberhalb dem Schachte befindlichen Ofenräumen.

Fig. 53 zeigt

einen einzigen Auffangbogen, eine Kuppel, oder den Theil eines Bogens mit einer

kleinen Oeffnung in der Mitte und einem engen Kamin r;

lezterer bedarf keiner Auffangbögen oder Gesimse. Diese Construction ist zwar

billiger als die übrigen; aber auch geringer als dieselben.

Fig. 54 zeigt

den Ofen mit einem Auffangbogen und horizontalem, durch

punktirte Linien angedeutetem oder abwärtsgehendem Rauchfang t; jeder dieser Rauchfänge kann in einiger Entfernung nach irgend einem

Schachte hingeleitet werden.

Fig. 55

stellt das Innere eines Ofens mit großen Dimensionen dar, welcher sich insbesondere

zum Schmelzen der Erze eignet. Das Gesimse über dem Aufhaltbogen l ist der Ort, auf welchen das Brennmaterial geschüttet

wird, und das obere Gesimse m – oder so viele

derselben erforderlich seyn mögen – ist zur Aufnahme des Erzes bestimmt,

welches den Wirkungen der ausströmenden Hize ausgesezt werden soll; z ist eine Oeffnung, durch welche der Heizer

manipuliren kann. Dieser Ofen besizt ein Register zur Regulirung des Zugs.

Fig. 56 zeigt

eine andere Ansicht des Innern eines Ofens zum Schmelzen der Erze. Hier befindet

sich unmittelbar über dem ersten Auffangbogen l, l ein

geräumiger Ofen, um das Erz, bevor es in den Hauptschacht k gelangt, zu erhizen und vorzubereiten; v, v

sind Oeffnungen in dem oberen Gewölbe, durch welche das Material von den Gesimsen

her gelangt; diese Oeffnungen, deren Anzahl, je nachdem man es für zwekmäßig findet,

vermehrt werden kann, sind mit Dekeln versehen, um das Entweichen der Hize zu

verhindern. Ueber dem Centrum oder Gestell befindet sich eine Oeffnung w, durch welche das Brennmaterial, oder der größte Theil

desselben direct in den Hauptschacht k geschüttet wird;

u, u sind Oeffnungen für die Schüreisen; diese

Schüreisen gleiten, wie bei u* sichtbar ist, durch

Kugeln, welche in Hülsen sich bewegen; r, r sind Kamine

mit Registern, um das Entweichen der Gasarten zu reguliren. Die Anzahl dieser Kamine

kann erhöht werden.

Fig. 60 zeigt

den unteren Theil eines Ofens zum Schmelzen des Metalls, oder Erzes, oder zu anderen

Zweken, mit einer Reihe von senkrechten, am Boden oder nahe am Boden gegen das

Innere zu schräg abwärts gehenden Oeffnungen. Anstatt eines durch Maschinenkraft

gepreßten Luftstromes dringt die Luft durch diese Oeffnungen vermöge des äußeren

atmosphärischen Druks. Die zuzulassende Menge kann mit Hülfe eines Schiebers

regulirt werden. Die hier beschriebenen, eben so auch die für andere Oefen

dienlichen Oeffnungen dieser Art, verfertige ich in starken Ziegelformen auf die

oben erläuterte Weise.

Ich beschränke mich übrigens nicht auf die im Vorliegenden dargestellten Ofenformen

insbesondere, sondern beziehe mich auf das unten angegebene Princip.

Fig. 57 ist

der Durchschnitt eines Rauchfanges mit balancirender Schornsteinkappe für

Locomotive, Schiffsdampfmaschinen, oder irgend einen andern Rauchfang, in welchem

meine Auffanggesimse b, b, b, b,... angebracht werden,

um den Funkenstaub oder sonstige Substanzen, desgleichen condensirte Dämpfe

aufzuhalten oder aufzufangen, und ihr Entweichen aus dem Rauchfang zu verhindern.

Die Kappe f ruht oben auf einem abgerundeten Hals h und wird durch die Kugel g

in der Balance erhalten.

Der geringste Windstoß preßt die dem Winde entgegenstehende Seite dicht an den

Rauchfang, so daß auf der andern Seite eine Oeffnung entsteht, und der Wind

gehindert ist, in den Rauchfang von Oben einzudringen.

Fig. 58 ist

der Durchschnitt eines Rauchfangs, welcher die Auffanggesimse so angeordnet zeigt,

daß Staub oder Wasser herabgleiten und in dem Behälter d

abgesezt werden kann.

Fig. 59 zeigt

den Durchschnitt eines Stubenofens mit meinen hohlen Auffanggesimsen; e ist die Feuerstelle; b, b, b,

b sind die Auffanggesimse; c das

Abzugsrohr.

Ich erkläre als meine auf Kupolöfen zum Schmelzen der Metalle anwendbare Erfindung,

erstens den Auffangbogen oder das Auffanggewölbe, oder den Theil eines

Auffangbogens, eines Auffanggewölbes. (Dieses kann für sich allein in Anwendung

kommen, ohne irgend eine andere von meinen Verbesserungen.) Zweitens den Verschluß

des Einsazloches durch eine Thür oder auf andere Weise. (Auch dieser Theil kann

allein, ohne irgend eine andere von meinen Verbesserungen angewendet werden.)

Drittens das Einsezen über dem Bogen oder Gewölbe. Viertens die Reihe zurükwerfender

oder auffangender Bögen oder Gesimse. Fünftens das regulirende Register in irgend

einer Form oder Stellung, mit einer, zwei oder mehreren Klappen.

Als meine Erfindung in Anwendung auf Kupolöfen zum Schmelzen der Erze erkläre ich:

erstens den Auffangbogen unmittelbar über oder in geringer Entfernung von der Rast.

Zweitens das Gesimse oder die Gesimse über den genannten Auffangbogen; deßgleichen

die Reihe von Auffangbögen oder Gesimsen.

Als meine auf die Rauchfänge der Locomotiven, Schiffsdampfmaschinen u.s.w. anwendbare

Erfindung erkläre ich die Auffanggesimse mit oder ohne aufstehende Ränder, um das

von verdichteten Dämpfen herrührende Wasser aufzufangen und fortzuleiten und um das

Entweichen der Stäubfunken zu verhindern; ferner die balancirende

Schornsteinkappe.

Ich erkläre als meine auf Stubenöfen anwendbare Erfindung das oder die hohlen

Auffanggesimse.

Ferner die Reihen verticaler nahe am Boden der Schmelzöfen befindlichen Schlize oder

Oeffnungen, welche abwärts gegen das Gestell zulaufen; endlich die Anwendung der auf

die oben beschriebene Weise verfertigten Ziegel, auf die Construction der Oefen.

Tafeln