| Titel: | Verbesserungen an den Dampfkesseln oder Dampferzeugern, worauf sich Angier March Perkins, Civilingenieur in Great Coram Street, Grafschaft Middlesex, am 16. Dec. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an den Dampfkesseln oder

Dampferzeugern, worauf sich Angier

March Perkins, Civilingenieur in Great Coram

Street, Grafschaft Middlesex, am 16.

Dec. 1839 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Dec. 1840,

S. 321.

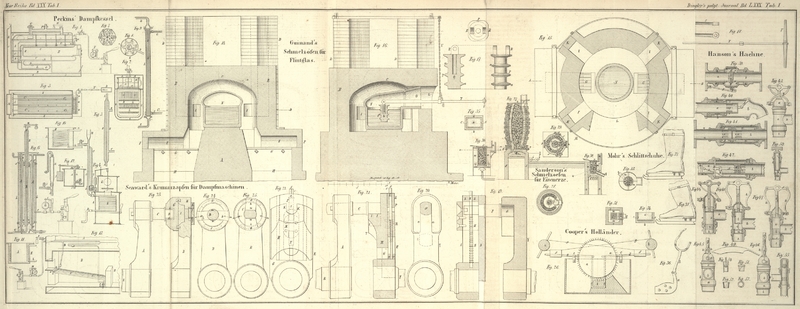

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Perkin's verbesserte Dampfkessel oder Dampferzeuger.

Die Figuren 1,

2 und 3 erläutern die

Anwendung meiner Verbesserungen auf einen Marine-Dampfkessel von

hinreichendem Rauminhalt, um 15 Kubikfuß Wasser in der Stunde zu verdampfen. In

allen diesen Figuren sind die entsprechenden Theile durch gleiche Buchstaben

bezeichnet.

Fig. 1 ist ein

Längendurchschnitt durch die Mitte des Apparates;

Fig. 2 ein

Querschnitt;

Fig. 3 ein

Grundriß nach der Wasserlinie.

A, A ist der Kessel, welcher das zu verdampfende Wasser

enthält. Er liegt horizontal über dem Ofen B. Ein

doppelter Mantel von Eisen, in welchem sich Wasser oder sonst ein schlechter

Wärmeleiter befindet, umgibt die Seiten des Kessels und des Ofens. Diejenigen Theile

des Kessels und des Mantels, welche zunächst an den Ofen und den Rauchfang gränzen,

sind durch eine Bekleidung von feuerfestem Thon oder Ziegeln gegen die Wirkungen des

Feuers geschüzt. Der Kessel besteht aus einem Behältniß von der Form eines

Parallelogramms, mit einer senkrechten Verlängerung von 1/4 der Kessellänge, welche

ich den Wasserkasten nennen will. Der Kessel ist überall durch Bänder fest verwahrt,

und auf diese Weise gegen den Druk von Innen gesichert. Er ist mit

Sicherheitsventilen, Wasserproben und dem sonstigen Zugehör eines Dampfkessels wohl

versehen und gleicht in dieser Hinsicht den gewöhnlichen Dampfkesseln. Meine

Verbesserungen beschränken sich nicht auf irgend eine besondere Dampfkesselform,

sondern sind mit mehr oder weniger Vortheil auf alle Dampfkessel anwendbar. B ist der Ofen und Feuercanal. C,

C, C ist eine Reihe schmiedeiserner Röhren, von 1 Zoll äußerem und ungefähr

1/2 Zoll innerem Durchmesser, welche ich „Circulationsröhren“ nenne, und die dazu dienen, die Wärme

von dem Ofenfeuer mit Hülfe der Circulation des in ihnen enthaltenen Wassers auf das

Wasser in dem Kessel überzutragen. Das Wasser in den Röhren ist getrennt und ganz

unabhäng von demjenigen, welches in dem Kessel in Dämpfe verwandelt werden soll. Um diesen

Zwek zu erreichen, wird ein Theil der Röhren dazu verwendet, die Wärme von dem Feuer

aufzunehmen, und ist deßwegen in und um den Ofen und Feuercanal so angeordnet, daß

sie ihrem Zweke vollkommen entsprechen, während ein anderer Theil der Röhren in dem

Kessel, welcher die zu erhizende Flüssigkeit enthält, angebracht ist, und der

Flüssigkeit die in den OfemOfen aufgenommene Hize mittheilt. Die Röhren, 16 an der Zahl, sind horizontal

und parallel zu einander in Abständen von 1 Zoll angeordnet. Nahe am Boden des

Wasserkastens treten sie in den von dem Feuer am weitesten entfernten Theil des

Feuercanals, erheben sich dann in einer Schlangenlinie und laufen unter dem Feuer hinweg; von den Roststangen, worauf das

Feuer brennt, wenden sie sich dann ab, kehren wieder um und ziehen sich über dem Feuer und dessen heißester Stelle hin; von dem

Ofen aufwärts steigend, treten sie wenige Zolle unter der Wasserlinie in den

Dampfkessel, streichen durch den horizontalen Theil des Kessels, biegen sich dann

um, und steigen durch die Wasserkammer herab, worauf sie sich mit ihren andern

respectiven Enden in dem Feuercanal wieder vereinigen. Bei a,

a, Fig.

1 und 3, vereinigen sich die Röhren in einer querüber laufenden Röhre c, der sogenannten Speisungsröhre, welche dazu dient,

das Wasser gleichmäßig in allen Röhren zu vertheilen, und auf diese Weise die

Unannehmlichkeit und den Zeitverlust zu beseitigen, welche unvermeidlich wären, wenn

man jede Röhre einzeln füllen wollte. Ausgenommen an ihrer Vereinigungsstelle mit

der Speisungsröhre, stehen sämmtliche Röhren in keiner Verbindung oder Communication

miteinander, sondern jede derselben unterhält eine Circulation ihre ganze Länge

hindurch unabhängig von den übrigen. Die Länge einer jeden Röhre beträgt 50 Fuß, und

die Gesammtlänge des ganzen Röhrensystems ungefähr 800 Fuß, mit einer Oberfläche von

ungefähr 200 Quadratfuß, wovon 1/4 in dem Dampfkessel und die übrigen 3/4 in dem

Ofen und dem Feuercanal liegen. Vorliegende Verhältnisse lassen zwar Abänderungen

zu, ich fand sie aber meiner Erfahrung gemäß auf die angegebene Weise am

wirksamsten. Die Röhrenenden sind durch Muttern mit rechts und links geschnittenen

Schraubengängen miteinander verbunden, und die Vereinigungsstellen dadurch in den

Stand gesezt, dem Druke, welchem die Röhren selbst ausgesezt sind, zu widerstehen.

Der Durchgang der Röhren durch die Kesselplatte wird mit Hülfe der Schraubenmuttern

b, b, welche auf die Röhren geschraubt sind, und die

Kesselplatte von beiden Seiten einklemmen, wasserdicht hergestellt. D ist eine kleine Drukpumpe, um einen etwaigen Mangel an

Wasser, welcher in Folge eines Lekes in den Röhren entstehen könnte, zu ersezen; dieß ist aber auch die

einzige Art, in welcher das System Schaden erleiden kann, indem die Röhren überall

durchaus dicht schließen. E ist das Expansions-

oder Sicherheitsventil. Wenn nämlich das Wasser in den Röhren erhizt wird, dehnt es

sich bedeutend aus, und nimmt an Volumen zu. Um nun dem nachtheiligen Druke, welchen

eine solche Expansion in den Röhren veranlassen könnte, vorzubeugen, ist das Ventil

E angebracht. Seine Belastung ist auf einen Druk

berechnet, welcher den aus der Temperatur, wobei die Röhren im Betrieb sind,

hervorgehenden Druk etwas überragt, aber weit geringer als der Druk ist, dem die

Röhren, der Probe wegen, vorher ausgesezt worden waren. Es kann also kein Wasser aus

diesem Ventil entweichen, dasjenige ausgenommen, welches durch den in Folge der oben

erwähnten Expansion erhöhten Druk ausgestoßen wird. Die Stelle des Expansionsventils

E kann auch ein beschwerter, in einem Cylinder sich

bewegender Kolben vertreten, welcher ein Ventil öffnet und das Wasser entweichen

läßt. Seiner Einfachheit wegen ist indessen das gewöhnliche Sicherheitsventil

vorzuziehen. F ist die Dampfröhre. G, G' sind die Sicherheitsventile des Dampfkessels. H die Röhre, wodurch der Kessel mit Wasser gespeist

wird; I der den Dampfkessel und Ofen umgebende eiserne

Mantel; J die Klappe zur Regulirung des Zugs; K das Einfahrtloch. L, L

sind eiserne, in dem Feuercanale angeordnete Platten, welche die erhizte Luft und

den Rauch nöthigen, in der Richtung der Warmwasserröhren ihren Weg zu nehmen. M der Rauchfang. N der

Indicator, welcher den Druk in den Röhren angibt.

Bei stationären Dampfkesseln, wo eine Zunahme an Größe und Gewicht keinen

wesentlichen Einwurf zuläßt, beabsichtige ich hie und da den doppelten eisernen

Mantel durch ein Mauerwerk von Ziegeln zu ersezen, und in denjenigen Fällen, wo der

Dampfkessel periodisch erkalten darf, lasse ich die Drukpumpe weg, und speise die

Röhren durch einen selbstthätigen, in Fig. 12 dargestellten

Apparat mit Wasser. A ist eine Cisterne mit einem der

Größe des Apparates angemessenen Rauminhalt. Zur Speisung eines dem vorher

beschriebenen ähnlichen Apparates genügt es, wenn sie eine Gallone Wasser faßt. a, a ist eine Fortsezung der Speisungsröhre c', welche sich aufwärts ins Innere der Cisterne A erstrekt, und mit den beiden Ventilen c und d communicirt. Das

Ventil c ist das Expansions- oder

Sicherheitsventil und öffnet sich nach Außen dem Druke des mit dem Gewichte f belasteten Hebels e

entgegen. Das Ventil d, oder das Speisungsventil öffnet

sich nach Innen gegen die Speisungsröhre c'.

Nachdem nun der Apparat mit kaltem Wasser gefüllt worden ist, so wird die Feuerhize

das Wasser in den Röhren ausdehnen und einen Druk erzeugen, welcher stark genug ist, das Ventil

c zu öffnen, und dem überflüssigen Wasser den

Ausfluß in die Cisterne A zu gestatten. Haben die Röhren

das Maximum ihrer Temperatur erreicht, so hört alle weitere Expansion auf und das

Ventil c schließt sich. Es wird dann auch kein Wasser

mehr entweichen, es sey denn, daß die Röhren zu sehr erhizt würden, um durch den

innern Druk das Ventil c zu öffnen. Läßt man den Apparat

sich abkühlen, so zieht sich das Wasser wieder in seinen ursprünglichen Raum

zusammen; es entsteht daher in den Röhren ein luftleerer Raum, dessen Ausdehnung dem

in Folge der Expansion vorher ausgeflossenen Wasserquantum nebst dem durch einen Lek

an den Fugen etwa entwichenen Wasser gleichkommt. Dieser leere Raum wird jedoch

sogleich durch das Wasser aus der Cisterne A, welches

sich durch das Ventil d und die Speisungsröhre c' den Weg bahnt, wieder erfüllt. Der Schluß des Ventils

d hindert das Zurükfließen des Wassers in die

Cisterne A bei erfolgendem Druke.

Fig. 4 ist der

Durchschnitt eines Ofens, um die Warmwasserröhren zu den unten erwähnten Zweken bis

auf eine hohe Temperatur zu erhizen. A der eiserne

Mantel des Ofens; B die schlangenförmig gewundene

Warmwasserröhre, zwischen deren Windungen das Feuer brennt; C die Röhre, durch welche das Wasser aufwärts strömt, D die Rükleitungsröhre für den herabsteigenden Strom.

E der Feuercanal, F die

Klappe zur Regulirung der Hize, mit deren Hülfe die Temperatur des Apparates auf

irgend einem verlangten Grade erhalten werden kann. a

eine eiserne Büchse, welche eine Reihe vervielfältigender Hebel b, b, b enthält. c eine an

die Ausflußröhre geschweißte eiserne Stange, welche sich abwärts bis in die Büchse

a erstrekt. d eine auf

die Ausflußröhre C geschraubte Mutter, welche mit dem

kürzeren Arm des untersten der Hebel b, b, b in

Berührung steht. e ein Hebel, von dessen einem Ende der

Dämpfer

f in dem Feuercanal herabhängt, von dessen anderem Ende

die Stange g sich abwärts erstrekt und auf dem längeren

Arm des obersten der Hebel b, b, b aufruht. Wenn der

Apparat den verlangten Temperaturgrad erreicht hat, so schraubt man die Mutter d herab, bis sie den Hebel berührt. Jede weitere

Erhöhung der Temperatur wird nun die Röhre C verlängern

oder ausdehnen, und die Folge davon ist, daß die auf den kürzeren Hebelarm wirkende

Mutter d vermöge der vervielfältigenden Wirkung des

Hebelsystems b, b, b die Stange g erheben und den Dämpfer f in dem Feuercanal

niederdrüken wird. Die hierauf erfolgende Stokung des Zugs wird sofort jeder

weiteren Zunahme der Temperatur vorbeugen. Ist die Intensität des Feuers zu schwach,

so kühlt sich der Apparat ab; in Folge der Contraction der Röhre C wird nun die Hebelwirkung im entgegengesezten Sinne erfolgen, und der

Dämpfer f sich öffnen. H ist

die Expansionsröhre; sie ist, wenn der Apparat sich abgekühlt hat, ganz leer. Wird

das Wasser erhizt, so erleidet es eine beträchtliche Ausdehnung oder Zunahme am

Volumen. Um nun gegen ein Bersten der Röhren, welches stattfinden würde, wenn das

Wasser dicht eingeschlossen wäre, sicher zu seyn, ist die Expansionsröhre mehr als

hinreichend weit gemacht, um alles Wasser zu fassen, welches in Folge der Expansion

verdrängt werden möchte. I ist die Röhre, durch welche

die Warmwasserröhren mit Wasser gefüllt werden. Die Höhe dieser Röhre bestimmt das

Niveau des Wassers in dem Apparate.

Die Figuren 5,

6, 7 und 8 erläutern

einige Modificationen meines Apparates, welche dazu dienen, Dampf von

außerordentlicher Spannung für Dampfgeschüze und andere Zweke zu erzeugen.

Fig. 5 zeigt

einen Dampferzeuger oder Generator in seiner einfachsten Gestalt. A die Warmwasserröhre; sie ist die Fortsezung einer im

Ofen schlangenförmig gewundenen Röhre, wie die in Fig. 4 dargestellte. B eine weitere Röhre, welche das zu verdampfende Wasser

enthält. Diese Röhre ist mit beiden Enden an die Warmwasserröhre geschweißt. Das

warme Wasser fließt abwärts und theilt seine Wärme dem es umgebenden Wasser mit. C die von der Drukpumpe herführende Röhre, durch welche

der Generator mit Wasser gespeist wird. D die

Dampfröhre.

Fig. 6 zeigt

eine Verbindung mehrerer solcher gemeinschaftlich wirkender Dampferzeuger. A, A die weiten oder äußeren Röhren, welche rings um

eine Centralröhre von gleichem Durchmesser senkrecht angeordnet sind, und oben und

unten mittelst kleiner Röhren a, a mit derselben in

Communication stehen. Die Centralröhre ragt einige Fuß über die

Dampferzeugungsröhren hervor, wobei diese Verlängerung die Stelle einer Dampfkammer

oder eines Sammelbehälters vertritt, während ihr unterer Theil den sie umgebenden

Röhren als Wasserreservoir dient. C, C sind die zur

Circulation gehörigen Warmwasserröhren; ihre oberen Enden stehen mit der

kreisförmigen Vertheilungsröhre D und ihre unteren Enden

mit einer ähnlichen Röhre E in Verbindung. Die Röhren

D und E vereinigen sich,

die eine mit dem oberen, die andere mit dem unteren Theil der schlangenförmig

gewundenen Heizung. Von dieser steigt das heiße Wasser in die Vertheilungsröhre D, strömt zwischen den Röhren C,

C abwärts in die Röhre E und kehrt in den

unteren Theil der Heizwindungen zurük. Die Wärme des circulirenden Wassers aber

theilt sich dem Wasser in den Dampferzeugungsröhren mit, von welchen die Röhren C, C umgeben sind. F die

Röhre, durch welche der Generator mit Wasser gefüllt wird. G die

Dampfröhre, die nahe am höchsten Punkte der Dampfkammer sich endigt; um die

Wärmestrahlung zu verhindern, läuft sie durch die Centralröhre abwärts. H das Sicherheitsventil, um dem Druke in dem Generator

einen Ausweg zu gewähren, wenn der Generator sich zufällig mit Wasser füllen sollte,

dessen Expansion sonst die Röhren sprengen würde. Indessen dürfte für das Eintreten

dieses Falles das Sicherheitsventil entbehrlich seyn, indem die Temperatur des

Wassers in dem Generator nie die des circulirenden warmen Wassers übersteigen kann,

sondern immer ein Beträchtliches unter derselben steht. I der Indicator, welcher den Dampfdruk in dem Generator anzeigt. I, I eiserne Platten, durch welche die weiten Röhren in

der geeigneten Lage und in sicherer Verbindung mit den kurzen Röhren a, a gehalten werden; K, K

ähnliche Platten, welche die Vereinigung der Warmwasserröhren C, C mit den kreisförmigen Vertheilungsröhren D und E bewirken. L ist der eiserne Mantel des Generators.

Fig. 7 gibt

den Grundriß in horizontalem Durchschnitte von einer der eisernen Tragplatten I, I, Fig. 6, worin die weiten

Röhren A, A, die Centralröhre B, die Warmwasserröhren C, C und die

Verbindungsröhren a, a sichtbar sind.

Fig. 8 der

Grundriß im horizontalen Durchschnitte von einer der Tragplatten K, K, worin die Warmwasserröhren C, C, die Centralröhre B und eine der

Vertheilungsröhren D, E sichtbar sind.

Fig. 9 stellt

den Durchschnitt einer andern Modification dar, worin mehrere dünne Warmwasserröhren

in einer weiten Röhre oder einem Generator eingeschlossen sind. A die äußere Röhre. B, B

dünne schmiedeiserne Röhren, deren Enden an die Enden der äußeren Röhre geschweißt

sind. Auf die Enden des Generators sind die Dekel C, C'

geschraubt, welche zwischen den dünnen Röhren und den beiden Röhren D und E, den Fortsezungen

der gewundenen Heizröhre, eine Verbindung herstellen. Das heiße Wasser tritt durch

die Röhre D in die Kapsel oder die Kammer C und fließt durch die dünnen Röhren B, B in die untere Kapsel C', von wo aus dasselbe durch die Röhre E nach dem

unteren Theil der Heizwindungen geleitet wird. Das zu verdampfende Wasser befindet

sich in der weiten Röhre, und wird durch seine Berührung mit den dünnen

Warmwasserröhren erwärmt. F die Röhre, welche den

Generator mit Wasser speist. G die Dampfröhre.

Die Figuren 10

und 11

stellen meinen Apparat zum Erhizen von Theer, Pech, Terpenthin u.s.w. im

Durchschnitt dar.

Fig. 10 zeigt

eine Modification, bei welcher die zu erhizende Substanz mit den Warmwasserröhren in

unmittelbarer Berührung steht.

A der Behälter, welcher die zu erhizende Substanz

enthält. B die gewundene in die Flüssigkeit getauchte

Warmwasserröhre, deren Ende a nach dem obern und deren

Ende b nach dem unteren Theil der im Ofen befindlichen

Heizungen sich hin erstrekt.

Fig. 11 ist

eine andere Anordnung zum Erwärmen verschiedener Substanzen, bei welcher keine

Berührung mit dem Eisen stattfinden kann. A der Behälter

oder Kessel aus Messing, Kupfer, Zinn oder anderem Metall. B eine gewundene, in die Seiten des Kessels eingelassene Warmwasserröhre,

deren zwei Enden a und b

sich nach dem Heizapparat fortsezen. Die Wasserwärme theilt sich dem Metalle, von

welchem die Röhren umgeben sind, und von da der Flüssigkeit mit, welche mit den

Kesselwänden in Berührung steht. In gewissen Fällen beabsichtige ich, die

Circulationsröhren als Roststangen anzuwenden, ohne ihnen eine weitere Ausdehnung zu

geben, als nöthig seyn dürfte, um in Folge ihrer Berührung mit dem Feuer Wärme

aufzunehmen. Solche Roststangen denke ich auf Dampfkessel jeder Construction, eben

so auch auf alle andern Oefen anzuwenden, welche zum Erwärmen von Flüssigkeiten

dienen, oder mit Stoffen, die den Röhren die Wärme leicht entziehen, in Verbindung

stehen.

Fig. 13 zeigt

die Anwendung der Warmwasserröhren als Roststangen auf einen

Marine-Dampfkessel. A der Kessel. B der Ofen und Feuercanal. C,

C eine Reihe parallel zu einander angeordneter Warmwasserröhren mit den

gewöhnlichen Zwischenräumen für den Luftzug, deren Weite übrigens von der Natur des

zu consumirenden Brennmaterials abhängt. D, D'

querliegende Röhren, mit denen die Feuerröhren C, C

mittelst kleiner Kasten a, a in Verbindung stehen. Das

Ende der querliegenden Röhre D biegt sich aufwärts; die

Röhre sezt sich sodann in dem Dampfkessel fort, verläßt denselben, in

Schlangenwindungen abwärts steigend nahe an seiner tiefsten Stelle, und vereinigt

sich mit dem Ende der querliegenden Röhre D'. F das Expansions- oder Sicherheitsventil. G, G' eiserne Bänder, durch welche die Röhren C, C in der geeigneten Lage gehalten, und mit den Kasten

a, a fest vereinigt werden. H der Indicator, welcher den Druk in den Röhren anzeigt. Die

Warmwasserröhren oder Roststangen C, C werden durch die

Circulation des Wassers beständig auf einer niedrigen Temperatur erhalten. Das

erwärmte Wasser steigt durch die Querröhre D in den

Dampfkessel, und strömt, nachdem es seine Wärme dem umgebenden Wasser mitgetheilt

hat, in die Querröhre D' herab.

Die Circulation des warmen Wassers, welche in allen vorhergehenden Anordnungen von

Warmwasserröhren stattfindet, geht aus einem wohlbekannten Princip hervor, und

gleicht der bei Apparaten zur Heizung von Gebäuden in Anwendung gebrachten Circulation, welche den

Gegenstand eines früheren Patentes bildete. Derjenige Theil des in den Röhren

enthaltenen Wassers, welcher den Wirkungen des Feuers ausgesezt ist, erlangt eine

Temperaturerhöhung. Indem sich dadurch sein specifisches Gewicht vermindert, steigt

er in die Höhe, während derjenige Theil, welcher die aufgenommene Wärme an die

umgebende Flüssigkeit abgibt, an Dichtigkeit zunimmt, und vermöge seines

Uebergewichtes herabsinkt, um leichteren aufsteigenden Strömungen Plaz zu

machen.

In allen Fällen ist es wünschenswerth, die Röhren in dem Kessel, Generator oder

sonstigen Behältnisse so anzuordnen, daß die warme Wasserströmung genöthigt wird,

durch die umgebende Flüssigkeit abwärts ihren Weg zu nehmen, und ihren Ueberschuß an

Wärme in möglichst großer Entfernung von der Oberfläche der Flüssigkeit

mitzutheilen. Bei Behältnissen von großer Höhe und schmalen Seitendimensionen, wie

die Wasserkammer des Dampfkessels Fig. 1, und des Generators

Fig. 8,

9 und 12, wird die

warme Wasserströmung, indem sie durch Wasser von constant abnehmender Temperatur

herabsteigt, ihre Wärme verlieren, und den Boden eines solchen Behälters unter einer

wenig höheren Temperatur verlassen, als die des Wassers, womit der Behälter gefüllt

ist. Diese vollständige Transmission der Wärme kann indessen nur in solchen Fällen

stattfinden, wo der Boden des Gefäßes beständig mit kaltem Wasser gespeist wird, um

den in Folge der Verdampfung an der Oberfläche eingetretenen Mangel wieder zu

ersezen. Wenn daher das Wasser oder die sonstige Flüssigkeit längere Zeit stationär

oder ungeändert bleiben soll, so daß die ganze Masse gleichmäßig erhizt wird, so

kann aus der abwärts gehenden Strömung wenig Vortheil gezogen werden. Ein weiterer

mit einer solchen Anordnung verbundener Vortheil ist der, daß bei Dampferzeugern von

geringem Rauminhalt kein Schwanken und Ueberwallen stattfinden kann, so heiß auch

die Röhren seyn mögen.

Es ist ferner wünschenswerth, die Temperatur des Rauches und der erhizten Luft, ehe

man ihnen den Eintritt in den Rauchfang gestattet, möglichst herabzubringen, indem

man sie nöthigt, in einer der Warmwasserströmung entgegengesezten Richtung ihren Weg

zu nehmen, so daß sie aus dem Feuer zuerst mit den am meisten erhizten Röhren und

zulezt mit den am Boden des Apparates befindlichen kältern Röhren in Berührung

kommen. Die Leichtigkeit, womit mein Apparat die Temperatur des abwärts strömenden

warmen Wassers so wie auch des Rauchs und der erhizten Luft auf einen weit unter der

Temperatur des Dampfes oder des oberen Theiles der Flüssigkeit liegenden Grad zu reduciren im

Stande ist, verdient nähere Beachtung.

Nachdem ich somit meine Erfindung ihrem Wesen nach beschrieben habe, erlaube ich mir

zu bemerken, daß ich die Circulation des Wassers in vollständig verschlossenen

Röhren nicht in Anspruch nehme, indem diese Heizmethode kraft meines früheren

Patentes vom 31. Julius 1831 schon lange durch mich in Ausführung gebracht worden

ist; eben so wenig nehme ich irgend einen Theil des Apparates, welcher etwa vorher

bereits bekannt oder in Anwendung seyn könnte, in Anspruch. Dagegen beziehe ich

meine Ansprüche auf folgende Details:

Erstens auf die Methode verschlossene Röhren, wenn sie mit einem Dampfkessel oder

Generator in Verbindung stehen, mit Hülfe einer Drukpumpe mit Wasser zu füllen.

Zweitens auf die Methode, die Röhren mittelst eines nach Innen gegen die Röhren sich

öffnenden Ventils mit Wasser zu speisen. Das Ventil gestattet dem Wasser den

Zutritt, wenn etwa aus irgend einer der oben namhaft gemachten Ursachen ein Mangel

daran entstehen sollte. Der Apparat kann auf die oben angegebene Weise mit einem

Dampfkessel oder Generator in Verbindung gebracht seyn.

Drittens nehme ich in Anspruch die Anwendung eines Expansions- oder

Sicherheitsventils in Verbindung mit einem Dampfkessel oder Generator, welches einer

gewissen Quantität Wasser den Ausfluß aus den Röhren gestattet.

Viertens die Anwendung der Warmwasserröhren als Roststangen auf Dampfkessel oder

Generatoren.

Fünftens die Benüzung der Ausdehnung und Zusammenziehung einer oder mehrerer

Warmwasserröhren als Wärmeregulator; eine Einrichtung, durch welche das Feuer aus

jedem verlangten Grade der Intensität, und die Röhren auf jedem verlangten

Temperaturgrab erhalten werden können.

Tafeln