| Titel: | Verbesserungen an Hähnen zum Ablassen von Flüssigkeiten, worauf sich George Hanson, Bleiarbeiter und Kupferschmied in Huddersfield, in der Grafschaft York, am 7. Novbr. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. IV., S. 15 |

| Download: | XML |

IV.

Verbesserungen an Haͤhnen zum Ablassen von

Fluͤssigkeiten, worauf sich George Hanson, Bleiarbeiter und Kupferschmied in

Huddersfield, in der Grafschaft York, am 7. Novbr. 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1840, S.

185.

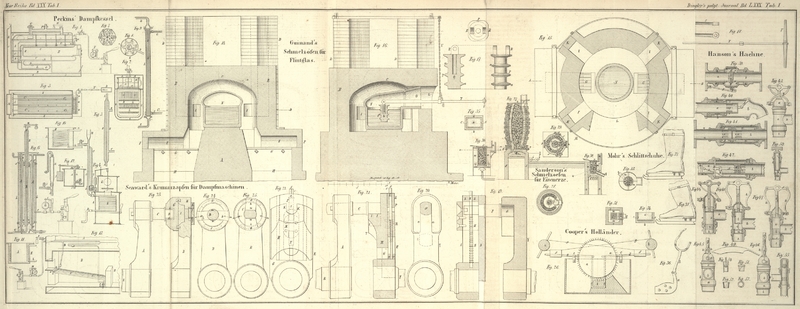

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Hanson's verbesserte Haͤhne zum Ablassen von

Fluͤssigkeiten.

Vorliegende Verbesserungen an Hähnen oder Zapfen zum Ablassen von Flüssigkeiten

lassen sich unter folgende vier Hauptpunkte fassen. Sie bestehen: erstens in einer

eigenthümlichen Construction der Hahnencylinder; zweitens in einem neuen

Mechanismus, um einen solchen Cylinder in Wirksamkeit zu sezen; drittens in der

Anwendung einer Becher- oder schalenartigen Lederliederung auf Hähne;

viertens in einem neuen Verfahren, elastische metallne Liederungen darzustellen.

Fig. 39 zeigt

den Längendurchschnitt eines Hahnes. Zwei Röhren oder Cylinder a und b stehen in der Mitte

durch eine Schraube miteinander in Verbindung, welche von dem Ende des einen

Cylinders aus in das Ende des andern geschraubt ist. Zwischen beiden

Vereinigungsstellen befindet sich eine lederne Scheibe. Ein an dem äußeren Ende

jedes Cylinders hervorstehender Rand dient zu ihrer Befestigung an die

Leitungsröhren, durch welche die Flüssigkeit fließen soll. An der Außenseite dieser

Cylinder läßt sich eine Röhre c, c in der Absicht

verschieben, die der Flüssigkeit zum Durchströmen angewiesenen Wege zu öffnen oder

zu verschließen. Diese äußere Röhre c schließt mit Hülfe

einer fest eingeschraubten Lederliederung d, d dicht an

die Außenfläche der Cylinder a und b an, und läßt sich mittelst Umdrehung einer Achse e und eines Kurbelarms f

hin- und herschieben. Nachdem man den Griff oder die Kurbel, womit der Hahn

gehandhabt wird, auf das quadratische Achsenende e

gestekt hat, kann man dem Kurbelarm f die nöthige

Winkelbewegung ertheilen. Das Ende des Kurbelarms f

steht mit einer Stange g in Verbindung, welche um einen

Zapfen in dem Lager h beweglich ist; dieses Lager sizt

an dem hervorstehenden Rande des Cylinders a. Sobald

sich nun die Kurbel im Bogen in die eine oder die andere ihrer Winkelstellungen

bewegt, gleitet die äußere Röhre c längs der Außenfläche

der Cylinder.

Angenommen nun, die Schieberröhre c befinde sich in der

Fig. 39

angegebenen Stellung, so tritt die Flüssigkeit aus dem Cylinder a durch die Seitenöffnungen z,

z in den hohlen Raum y, y der Schieberröhre,

geht von da weiter durch die Seitenöffnungen x, x in den

Cylinder b, und fließt durch irgend eine Leitungsröhre

an den Ort ihrer Bestimmung. Bringt man aber den Kurbelarm f in die entgegengesezte Stellung, so gleitet die Röhre c so weit vorwärts, bis ihre inneren Seitenränder w, w gegen die Liederung i,

i anstoßen, worauf die Flüssigkeit aufhören wird, aus dem Cylinder a, a durch die Oeffnung z, z

zu fließen. Der Weg ist mithin der Flüssigkeit verschlossen.

Fig. 40 ist

gleichfalls ein Längendurchschnitt eines Hahns, bei welchem das Cylinderende in

einem Rohre b, b eingeschlossen ist; zwischen beiden

befindet sich das Schiebventil c. Durch einen an der

Außenseite befindlichen Kurbelgriff wird dem Kurbelarm f

die nöthige Winkelbewegung ertheilt. Das Ende dieses Arms ist durch eine Stange g so mit dem Schiebventil c

verbunden, daß das leztere hin- und herbewegt werden kann, um der Flüssigkeit

den Weg von dem Cylinder a durch die Oeffnungen z, z nach dem Ausflußrohre b

zu öffnen oder zu verschließen.

Fig. 41

stellt den Längendurchschnitt einer andern Construction eines Sperrhahns dar,

welcher in gewisser Hinsicht dem in Fig. 39 abgebildeten

ähnlich ist. Die Cylinder a und b bestehen aus einem Stük, besizen aber in der Mitte eine Scheidewand. Die

Flüssigkeit läuft aus dem Cylinder a durch die

Seitenöffnungen z, z, z in das äußere Rohr c, c. Dieses an der Außenseite der Cylinder a, b gleitende Rohr besizt im Innern zwei Abtheilungen

y, y und w, w, welche

durch die zwischen Kreisrändern eingeschlossene Liederung v,

v von einander getrennt sind. Bei der in dieser Figur angegebenen Stellung

des Schiebventils findet das Wasser den Durchgang verschlossen, indem der Weg aus

der Kammer y, y durch die Liederung v, v abgesperrt ist; wenn aber das äußere Rohr

zurükgeschoben wird, so daß die Ausgänge z und x beide in die Kammer w, w

sich öffnen, so läuft die Flüssigkeit frei aus dem Cylinder a in den Cylinder b, und so weiter.

Fig. 42 zeigt

eine andere Modification eines Sperrhahnes, worin ein gerader Cylinder a, b innerhalb der Röhren d,

e und der cylindrischen, diese Röhren verbindenden Büchse c, c sich verschieben läßt. Der Schiebcylinder besizt

Seitenöffnungen z, z, z, welche mit dem Innern der

Büchse c, c communiciren; in dem Cylinder ist ein

stationärer Kolben f angebracht, welcher ihn in zwei

Abtheilungen scheidet und gelegentlich die Oeffnungen z,

z verstopft, so daß die Flüssigkeit verhindert ist, aus dem Cylinder a in den Cylinder b zu

fließen. Der Stöpsel oder Kolben f sizt an einem Arm g, welcher sich von einer Querstange h aus erstrekt; diese läuft quer über das Ende der

Büchse c und geht durch eine in dem Cylinder angebrachte

Oeffnung. An dem Arm g ist eine Achse i angebracht, welche gleichfalls durch Oeffnungen in den

Cylinder tritt und einen Kurbelarm k trägt, der durch

eine Lenkstange l mit einem an das Ende des

Schiebcylinders befestigten Steg m in Verbindung

steht.

Wenn nun die Achse i, welche sich nach der Außenseite der

cylindrischen Büchse erstrekt, umgedreht wird, so bewegt sich der Kurbelarm im

Bogen, und nöthigt somit die Lenkstange l, den Cylinder

a, b hin- und herzuschieben. In Fig. 42 sind

die Wege z als frei dargestellt; sobald aber dem

Kurbelarm die entgegengesezte Stellung gegeben wird, kommen die Oeffnungen z, z über den Stöpsel zu liegen, worauf die Flüssigkeit

abgesperrt ist, indem die Communication zwischen der Büchse c und dem vorderen Ende b der Schieberröhre

aufhört.

Mein verbesserter Mechanismus zum Bewegen der Stöpsel oder Cylinder von Hähnen ist in

den Zeichnungen Fig. 43, 44, 45, 46, 47 und 48 dargestellt. Fig. 43 und 45 sind äußere

Ansichten eines Hahns mit der damit in Verbindung gebrachten mechanischen

Verbesserung. Fig.

44 ist ein senkrechter Durchschnitt desselben. a,

a der Hahnencylinder; b, b das Rohr, welches

sich in dem Cylinder zwischen ledernen Liederungen c, c

auf- und nieder bewegen läßt. Die Art, wie dieses Rohr gehoben und

niedergedrükt wird, ist einer der neuen Gegenstände vorliegender Erfindung. Das

obere Stöpselende ist nämlich an eine Stange e, e

befestigt, welche sich oben in einen Quergriff f endigt.

Von dem äußeren Theile des Cylinders ragen zwei Arme g,

g hervor, in welche sphärische Hülsen zur Aufnahme der an den Enden der

gekrümmten Arme h, h befindlichen Kugeln i, i gearbeitet sind. Die oberen Enden dieser gekrümmten

Arme sind in Oehre,

welche sich an den Endpunkten des Quergriffs f befinden,

eingehakt.

In Fig. 44 ist

dem Cylinder eine solche Stellung gegeben, daß die Flüssigkeit abgesperrt ist, d.h.

daß sie von der Röhre k nicht nach der Mündung l gelangen kann. Dreht man aber die gekrümmten Arme h, h mit der Stange e in

diejenige Lage, welche in der äußeren Ansicht und in dem senkrechten Durchschnitt

Fig. 46

und 47

dargestellt ist, so geht der Cylinder, wie Fig. 47 zeigt, in die

Höhe, und die Flüssigkeit kann nun durch die Oeffnungen z,

z eintreten und an der Mündung l zum Ausfluß

kommen.

Bei Herstellung weiter Hahnen bediene ich mich hie und da eines kürzeren Cylinders,

wie der Verticaldurchschnitt Fig. 48 zeigt, und bringe

ein kürzeres fingerhutartiges Rohr m mit einer Stange

n an, auf welcher der untere Theil des Cylinders b gleitet. Dieses fingerhutartige Rohr gewährt den

Vortheil, daß die untere Lederliederung beständig ausgebreitet und schlußdicht

erhalten wird. Wenn nämlich der Cylinder herabsteigt, so stößt sein unterer Theil

gegen das fingerhutartige Rohr, drükt es in dem Moment, wo er in die Liederung

eintritt, hinab und verhindert dadurch das Zusammenfallen der Liederung; geht der

Cylinder wieder in die Höhe, so wird auch das fingerhutartige Rohr durch die Stange

n wieder in seine ursprüngliche Lage gehoben.

Der dritte Theil meiner Verbesserungen betrifft die Anwendung becher- oder

schalenartiger Liederungen auf die wirksamen Theile der Hähne oder Ventile, entweder

inwendig oder auswendig, und zwar nicht ausschließlich in den Lagen, wie sie in den

verschiedenen Figuren dargestellt sind, sondern überhaupt da, wo sie als anwendbar

befunden werden. Ich finde, daß sie für den Zwek der Wasser- oder Bierhähne

dichter und dauerhafter schließen, als irgend eine andere seither angewendete

Liederung, wenn man sie nämlich unter Anwendung von Hize härtet.

Meine elastische Metallliederung endlich wird dadurch gebildet, daß man einen krummen

Streifen dünnen Bleches rings um einen Kegel windet. Fig. 49 zeigt die Form

eines zu diesem Zweke ausgeschnittenen Blechstreifens; seine Dimensionen hängen von

der Weite des Kegels und des Cylinders ab, in welchem er angebracht werden soll.

Fig. 50

gibt den Durchschnitt eines Hahnes mit zwei dieser elastischen Liederungen; die

Liederung a dient zum äußeren, die Liederung b zum innern Schluß des Cylinders.

Die Figuren

51, 52

und 53 sind

separate Ansichten dieser verbesserten Liederung. Fig. 54 zeigt ein

Verfahren, die lederne oder metallene Liederung gegen ihre Expansion zu schüzen, wenn

sie aus dem Cylinder gezogen wird.

Fig. 55 gibt

einen Durchschnitt der Metallliederung und zeigt ihre praktische Anwendung auf

Warmwasser- oder Dampfhähne. Die Liederung ist rings um einen Kegel gewunden,

fängt mit dem schmalen Ende an, und endigt mit dem breiten. Gegenwärtige Liederung

wende ich entweder allein oder in Verbindung mit irgend einem dicht gewobenen

faserigen Stoff an; die äußere Hülle der Faserstoffliederung ist kreisförmig, die

innere gerade zugeschnitten; beide werden, nachdem sie aufgewikelt worden sind, oben

zusammengenäht, das Metall wird dazwischen geschoben und durch Schraubenröhren

festgepreßt.

Tafeln