| Titel: | Beschreibung des Verfahrens und der Maschinen zur Fabrication von Wollentüchern, ohne Beihülfe des Spinnens und Webens. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. VII., S. 25 |

| Download: | XML |

VII.

Beschreibung des Verfahrens und der Maschinen zur

Fabrication von Wollentuͤchern, ohne Beihuͤlfe des Spinnens und

Webens.

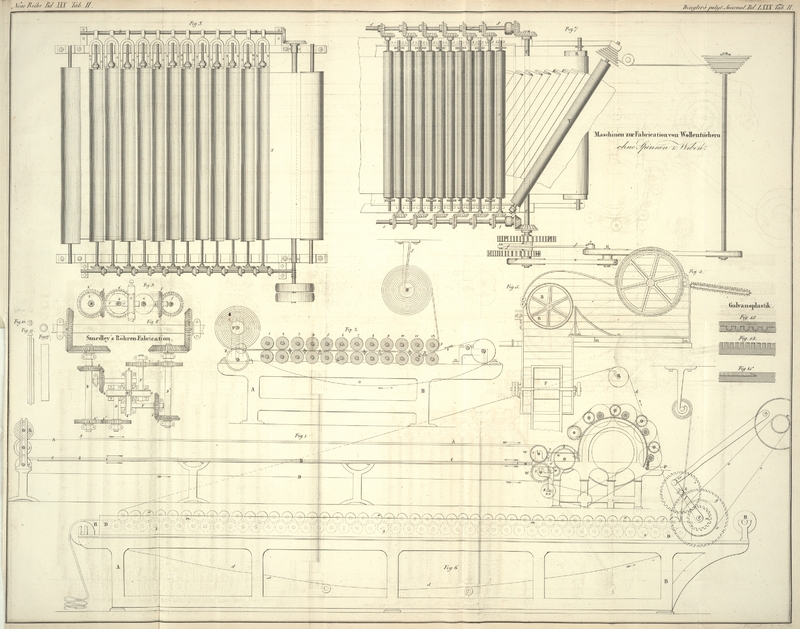

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Beschreibung der Maschinen zur Fabrication von

Wollentuͤchern ohne Beihuͤlfe des Spinnens und Webens.

Viel Aufsehen erregte im Jahre 1839 die Erfindung eines Amerikaners, Wollentücher

durch Maschinen zu fabriciren, ohne daß dabei der gewöhnliche Spinn- und

Webeproceß in Anwendung kommt. Nach Mustern des neuen Fabricates, welche in der

lezten Zeit aus England nach Deutschland kamen, ist es höchst wahrscheinlich, daß

dasselbe mit der Zeit einen großen Theil der ordinären Tücher liefern wird. Für

Rußland ließ sich der Bankier Baron Stieglitz zu St.

Petersburg diese Erfindung patentiren, und da das (in russischer Sprache

erscheinende) Journal der

Manufacturen und des Handels im Oktoberheft 1840 S. 25 dessen

Privilegium veröffentlicht, so sind wir im Stande, eine ziemlich ausführliche und

genügende Beschreibung der neuen Tuchfabrication mitzutheilen.

Das Wesentliche des Verfahrens besteht darin, daß man die reine oder gemischte

Schafwolle nach vorläufiger Reinigung im gewöhnlichen Wolf machinirt, worauf sie

entweder auf eine Krazmaschine (Fig. 1) oder auf eine

Windmaschine (Fig.

4) gebracht wird, welche die Fasern vereinigen und in eine Watte

verwandeln. Diese Watte kommt dann auf die Filzungsmaschine (Fig. 2), welche sie mit

Hülfe des Druks, der Nässe und Wärme in einen Filz verwandelt und zulezt auf die

Walkmaschine (Fig.

6 und 7), wo sie in heißer Seifenauflösung fertig gefilzt und gewalkt wird.

Die Krazmaschine macht die beste Watte, wenn nur Schafwolle angewendet wird, während die

sogenannte Windmaschine (durch verdünnte Luft wirksame Maschine) zur Bereitung von

Watte aus allen anderen Arten von Wolle oder Haaren geeigneter ist. Bei dem neuen

Verfahren wird die Wolle durchaus nicht eingeschmalzt.

Fig. 1 Taf. II

stellt das Ende einer gewöhnlichen Krazmaschine vor, wie

sie in den Tuchfabriken gebräuchlich ist. Die gereinigte, getroknete und gut

zerzauste Wolle wird auf das endlose Führtuch P gelegt

und läuft durch diese Maschine, bis sie zu der Kammwalze S kommt. A, C ist das obere Führtuch, welches

über die Walzen 1 und 3 geht; B, D das untere Tuch,

welches über die Walzen 2 und 4 läuft. Diese Walzen drehen sich mittelst Zahnrädern

W, W, W, welche an die Kammwalze der Krazmaschine

und an die Walzen 1 und 2 befestigt sind. In der ganzen Länge und Breite des unteren

Tuchs wird eine dünne hölzerne Unterlage angebracht. Die beiden Führtücher und die

Walzen drehen sich in entgegengesezter Richtung (wie es die Pfeile auf der Zeichnung

angeben), so daß sich die zwei inneren Oberflächen a, b

in einer und derselben Richtung und mit einer von der Kammwalze der Krazmaschine

abhängigen Geschwindigkeit bewegen. Die Wolle wird an der Kammwalze durch den Kamm,

welchen die gewöhnliche Kurbel K bewegt, als Watte

abgenommen und diese zwischen den zwei sich drehenden Tüchern in C, D aufgenommen; durch diese geht sie nach den Walzen 3

und 4, wo man ihr eine Richtung aufwärts gibt, so daß sie zwischen der Walze 3 und

E durchgeht, nach dem oberen Theil des Tuchs A, C aufsteigt, sich der Krazmaschine nähert und über

die Walze 1 gehend, zwischen den Walzen 1 und 2 doppelt wird; indem sie so ihre

Bewegung in derselben Richtung fortsezt, legt sich eine Schichte auf die andere, bis

die Watte die gehörige Dike erlangt hat. Die Watte erhält sich in fortdauernder

Verbindung mit dem Tuch A, C vermittelst des unteren

Führtuchs B, D, worin auch die Hauptbestimmung des

lezteren besteht. Dem Führtuch A, C kann man jede der

Krazmaschine entsprechende Länge und Breite geben, und darum erzeugt eine bestimmte

Menge Wolle, indem sie durch die Maschine geht, eine Watte von bestimmter Dike und

Gewicht per Elle. Nachdem die Watte die gehörige Dike

erlangt hat, schneidet man sie bei G quer durch; das

eine Ende derselben wird über die Walze E gelegt, auf

die sie sich durch das Festsizen derselben auf dem Tuch A,

C fest aufwindet. Diese Walze E windet nach und

nach die ganze Watte auf sich, welche ein neues, von der Kammwalze geliefertes

Wollenblatt nach sich zieht; dieses Blatt geht wieder wie früher nach dem oberen

Theile des Führtuchs A, C, und so beginnt eine neue

Wattenlage, welche sich wie die erste bildet und abgenommen wird; so wird eine

Wattenwolle nach der anderen erzeugt.

Die Walze E mit der um sie gewundenen Watte kommt nun auf

eine andere Maschine (Fig. 2), welche man Filzungsmaschine nennen kann, und wird zwischen die

Träger f eingelegt. A, B ist

das Gestell der Maschine; 1, 2, 3, 4, 5 etc. sind die Walzen, welche in zwei Reihen

über einander angebracht sind. Diese Walzen sind mit einem elastischen Stoff

überzogen, und an den unteren befindet sich ein bewegliches Führtuch a, b; einige Dampfröhren c, c,

c sind zwischen den unteren Walzen und unter dem Tuche angebracht; sie

gehen von einer Seite des Tuchs auf die andere und haben oben kleine Oeffnungen für

den Austritt des Dampfes, welcher den Filz zugleich befeuchtet und erwärmt. Die

obere Reihe der filzenden Walzen erhält eine hin- und hergehende Bewegung

mittelst einer Welle S, S, Fig. 3, welche sich längs

derselben befindet; an dieser Welle sind excentrische Daumen angebracht, die eine

Verschiebung von beiläufig 3/8 Zoll erzeugen und mit den oberen Walzen durch die auf

den Achsen derselben sich frei drehenden Gabeln n, n in

Verbindung stehen. Die filzenden Walzen drehen sich langsam mittelst eines besondern

Apparats, und schieben das Führtuch in der auf der Zeichnung mit Pfeilen

angedeuteten Richtung fort. Zwischen einigen dieser Walzen befinden sich unter dem

Tuch hohle, metallene, durch Dampf erhizte Wärmer h, h,

h (Fig.

2), welche das Krümmen der Filzfasern befördern. Oben wurde schon bemerkt,

daß die Walze E mit der darauf befindlichen Watte in die

Träger f, f (Fig. 2) gelegt und das

Ende der Watte zwischen die vorderen Walzen der filzenden Maschine in x eingelassen wird. Der Filz läuft allmählich zwischen

den Walzen durch und die durch die wechselweise Bewegung der oberen Walzen erzeugte

Reibung versezt ihn mit Beihülfe der Feuchtigkeit und Wärme in einen festen und

dichten, bedeutend zusammengewalkten Zustand. Dieser noch nicht vollkommen

durchwalkte Filz windet sich auf die Rolle F durch

Friction mit dem Tuch a, b auf, und nachdem der ganze,

ein Stük bildende Filz aufgerollt ist, nimmt man ihn

für die folgende Operation ab.

Wenn man sich Watte auf der (nun zu beschreibenden) Windmaschine (anstatt durch die Krazmaschine) bereitet hat, so nimmt man

sie behufs des Filzens gerade vom Cylinder dieser Maschine ab, um sie zwischen das

erste Walzenpaar der Filzungsmaschine einlaufen zu lassen. Mittelst der Windmaschine

kann man aus jeder Wolle, selbst der kurzen Schafwolle, Watte bereiten. Man legt sie

auf ein Führtuch und läßt sie durch den Wolf Fig. 4 passiren, welcher

sie auf den Drahtcylinder B, B, Fig. 5, wirft. Die

Verdünnung der Luft unter

und in diesem Cylinder wird durch die Umdrehung des Ventilators F hervorgebracht. Das aus dem Wolf hervorgehende

Material saugt sich an den Cylinder an, sammelt sich daran und bildet eine Watte,

welche zwischen den beiden Metallwalzen C, C durchgeht.

Da die obere Walze auf die untere drükt, so wird die Watte einigermaßen comprimirt.

Diese Watte wird nun in die oben beschriebene Filzungsmaschine eingeführt, welche

leicht dazu hergerichtet werden kann.

Der aus der Filzungsmaschine hervorgegangene Filz kommt zur weiteren Bearbeitung auf

die Walkmaschine, welche die Verfilzung der Wolle

vervollständigt und sie in Tuch verwandelt. Diese Maschine hat folgende Einrichtung:

A, B, Fig. 6, ist das Gestell,

worin sich ein mit Seifenauflösung oder einer anderen geeigneten Walkflüssigkeit

gefüllter Trog befindet; auf dem Boden des Troges ist ein durchlöchertes

schlangenförmiges Dampfrohr angebracht, womit die Flüssigkeit im Sieden erhalten

wird. Der Trog ist aus Holz verfertigt und mit Blei belegt; er ist 1 mal so tief,

als die Walzen dik sind, so daß die unteren Walzen und die Hälfte der oberen sich in

der Flüssigkeit befinden. Seine Länge richtet sich nach der Anzahl der Walzen, wovon

nicht weniger als sechzig Paare angewandt werden sollten; die Walzen bestehen aus

Gußeisen. Die obere Reihe derselben a, a, a befindet

sich zwischen den unteren b, b, b, wodurch die

Berührungspunkte verdoppelt werden. Die Walzen bewegen sich mittelst konischer, auf

Achsen S, S angebrachter Zahnräder, welche abwechselnd

auf der oberen Reihe der Walzen befestigt sind, und sie drehen die unteren Walzen

durch Zahnräder m, m, welche an den entgegengesezten

Enden der Walzen angebracht sind. Die Achsen S, S sind

nach der ganzen Länge der Maschine auf beiden Seiten angebracht und an ihren Enden

durch starke konische Zahnräder mit einer Hauptquerwelle C verbunden. Jede obere Walze drükt mit ihrem ganzen Gewicht auf die

untere. Um den Filz von einem Ende der Maschine zum anderen durchzuführen, sind auf

den Walzen R, R, R zwei endlose Tücher d, d, d, eines oben, das andere unten angebracht. Diese

Führtücher bewegen sich durch Reibung an den Metallwalzen, nehmen bei ihrem

Durchgang durch das erste Walzenpaar c, c den Filz

zwischen sich und lassen ihn erst wieder los, wenn er am unteren Ende der Maschine

anlangt; dann wird das eine Tuch emporgehoben, das andere senkt sich. Mit der

Hauptwelle C ist ein Apparat verbunden, dessen Zwek

darin besteht, daß er den beiden Walzenreihen eine abwechselnde Bewegung vorwärts

und rükwärts verschafft und zugleich dem zwischen ihren inneren Oberflächen

abwechselnd gedrükten und wieder frei gelassenen Tuche gestattet, allmählich durch die

Maschine vorwärts zu gehen, wodurch deren Einwirkung auf das Filz- oder

Tuchstük verstärkt und die Nothwendigkeit es zum zweitenmal durch die Maschine gehen

zu lassen, vermieden wird. G ist eine Scheibe, welche

ihre Bewegung mit der nöthigen Geschwindigkeit von einem passenden Theile der

Maschine erhält. e ist ein auf die Kurbel f, f einwirkender Bolzen; diese Kurbel ist nicht an die

große Achse c befestigt, allerdings aber das größere

Zahnrad g: h ist ein Trilling auf der einen Seite der

Kurbel, welcher in das große Zahnrad g eingreift; auf

der anderen Seite der Kurbel bewegt sich mittelst derselben das an die Achse des

kleinen Trillings h befestigte Zahnrad i, welches in das andere kleinere Zahnrad m eingreift, das sich frei auf der Hauptachse dreht; an

dasselbe Rad ist eine Rolle x angeschraubt. Hieraus

ersieht man, daß durch diese leztere Rolle und das Rad eine abwechselnde Bewegung

der Walkwalzen erzeugt wird, wobei sich jedoch das Tuch in der Maschine durchaus

nicht vorwärts bewegt. Um nun demselben diese vorwärts gehende Bewegung

mitzutheilen, ist eine kleine Rolle n an die Achse der

Scheibe G befestigt, von welcher ein Riemen o, o nach der Scheibe x, x

läuft, wodurch außer der ununterbrochenen wechselweisen Bewegung auch noch eine

Bewegung vorwärts mitgetheilt wird.

Zur Erzeugung des festesten Filzes oder Tuchs muß man das Material in allen möglichen

Richtungen walken oder walzen; durch die wechselweise Bewegung dieser Maschine

entsteht ein Walzen nach der Länge; damit es aber auch nach der Quere bearbeitet

wird, muß man es in eine zweite Walkmaschine bringen,

welche auf ähnliche Weise eingerichtet, aber noch mit anderen von Unten wirkenden

Walzen versehen ist, welche eine Reibung nach der Quere hervorbringen. Diese unten

angebrachten Walzen sind so gestellt, daß sie mit dem unteren Führtuch einen Winkel

von beiläufig 45° bilden, auch drehen sie sich mit einer 4–5 mal

größeren Geschwindigkeit als das Tuch, worauf sich der Filz befindet. Eine dieser

Walzen T ist in Fig. 7 ersichtlich; durch

dieselben wird also der Filz querüber gewalkt, und es ist gut, wenn man ihn

einigemal durch die Maschine laufen läßt.

Das fertige Tuch kann man zulezt auf der gewöhnlichen Walkmühle walken lassen, besser

ist es aber, seine Bearbeitung auf der Walkmaschine zu vollenden, weil die Walkmühle

oft eine ungleiche oder rauhe Oberfläche hervorbringt.

E. D.

Tafeln