| Titel: | Verbesserungen im Ausschmelzen der Eisenerze, worauf sich Charles Sanderson, Stahlfabrikant in Sheffield, am 11. Okt. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. VIII., S. 29 |

| Download: | XML |

VIII.

Verbesserungen im Ausschmelzen der Eisenerze,

worauf sich Charles

Sanderson, Stahlfabrikant in Sheffield, am 11. Okt. 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1840, S.

216.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Sanderson's Verbesserungen im Ausschmelzen der

Eisenerze.

Den Gegenstand meiner Verbesserung im Schmelzproceß der Eisenerze bildet ein

Verfahren, die Schlake oder andere erdige und fremdartige Stoffe auf eine bessere

und ökonomischere Weise von dem Metall abzuscheiden, als dieß gewöhnlich beim

Schmelzen der Eisenerze geschieht. Dieses Verfahren besteht in einer neuen oder

verbesserten Aufbereitungsmethode des Erzes, wonach ich im Stande bin, die in

demselben enthaltenen Schlaken oder erdigen Stoffe von den metallischen Theilen zu

trennen und wegzuschaffen, ohne nöthig zu haben, Metall und Schlaken in flüssigen

Zustand zu versezen, und dann das flüssige Eisen von der Schlake ablaufen zu lassen,

wie dieß bei Hohöfen gebräuchlich ist. Ich behandle nämlich das Erz auf folgende

Weise: ich verseze die Schlaken oder sonstigen fremdartigen, im Erze enthaltenen

Materien in einen flüssigen Zustand, so daß sie von dem Metalle sich trennen und

abfließen, ohne daß das Metall selbst geschmolzen ist. Das Metall bleibt, nachdem

die Schlake von demselben abgesondert worden ist, in einem Zustande teigartiger

Consistenz zurük, und ist nun so weit fertig, daß es aus dem Ofen geschafft werden

kann. Nach dieser Behandlung läßt es sich zu verschiedenen Zweken verwenden,

entweder zur Darstellung des Stabeisens durch den Puddlingsproceß, zum Raffiniren

oder zum Umschmelzen und zum Gusse in Flossen oder in andere verlangte Formen.

Nachdem ich gegenwärtige Verbesserung vorläufig in der Hauptsache dargestellt habe,

will ich zur näheren Beschreibung der Methode schreiten, nach welcher meine

Erfindung praktisch auszuführen ist, wobei ich mich zunächst auf die gewöhnliche

Aufbereitungsmethode des Eisenerzes beziehe, um den Unterschied zwischen dieser und

meiner verbesserten Behandlungsweise zu zeigen.

Bei dem gewöhnlichen Schmelzverfahren der Eisenerze kommt das Erz, nachdem es

geröstet worden ist, mit dem Zuschlag und dem Brennmaterial in einen Ofen, und wird

darin der Einwirkung einer intensiven, durch einen continuirlichen Luftstrom

(mittelst des Gebläses) unterstüzten Feuerhize ausgesezt. Schlaken und andere

fremdartige Stoffe sowohl als auch die metallischen Theile werden sonach in einen flüssigen Zustand

versezt, und sinken in den unteren Theil des Ofens herab. Das flüssige Metall als

das schwerste kommt unten auf den Boden zu liegen, während die flüssige Schlake

dasselbe bedekt. Sobald die leztere ins Schmelzen kommt, läuft sie durch eine zu

diesem Zwek in den Ofen gemachte Oeffnung ab; das flüssige Metall fließt durch eine

tiefer liegende Oeffnung ab, um sich in „Flossen“ oder anderen

Formen zu sammeln.

Man sieht demnach, daß sowohl das Metall als auch die Schlaken in flüssigen Zustand

versezt werden, daß die metallischen Theile durch die Schlake hindurchsikern und auf

den Boden des Ofens fallen; wogegen bei meiner verbesserten Methode die Schlake allein flüssig wird, von dem Metall abfließt

und dieses in einem Zustande teigartiger Consistenz zurükläßt, worin es so weit

fertig ist, daß es sich zu mancherlei Zweken verwenden läßt. Ich gehe nun zur

näheren Beschreibung meines verbesserten Verfahrens über, indem ich mich auf die

beigefügten Zeichnungen beziehe.

Ich nehme Thoneisenstein, oder irgend eine andere Gattung Eisenerze, sie möge reich

oder arm an Metall seyn, und mehr oder weniger erdige oder sonst fremdartige

Bestandtheile enthalten. Nachdem diese Erze auf die gewöhnliche Weise kalcinirt oder

geröstet worden sind, werden sie soweit zerkleinert, daß sie durch einen Sieb mit

1/2 Zoll weiten Maschen fallen. So vorbereitet wird das Erz mit einem

kohlenstoffhaltigen Material, z.B. Holzkohle, zerkleinerten Kohks, oder einer

sonstigen zu vorliegendem Zweke sich eignenden Substanz vermengt; die Quantität

richtet sich nach den Umständen, ich halte indessen 10 Procent d.h. 10 Pfund

Holzkohle oder Kohks auf 100 Pfund zerkleinertes Erz für das geeignetste Verhältniß.

Wenn das Erz in seinem natürlichen Zustande Erdarten in solchen Verhältnissen

beigemischt enthält, daß ihre Verschlakung bei der niedrigsten Temperatur, bei

welcher die auf solche Weise verbundenen Erden schmelzen, vor sich geht, dann

braucht kein Flußmittel beigefügt zu werden; enthalten dagegen die Erze solche

Erdarten, welche bei der niedrigsten Temperatur nicht schmelzen, oder welche

schwerflüssig sind, oder sind die Erdarten zwar schmelzbar aber nicht so, daß ihre

Scheidung von dem Eisen, ohne auch nothwendiger Weise dieses zu schmelzen, vor sich

geht, so muß dem Erze und den zerkleinerten Kohks eine Quantität Zuschlag in solchem

Verhältnisse beigemengt werden, daß die erdigen Theile in dieser Mischung sehr

leicht sich verschlaken. Meine Absicht geht darauf hinaus, ein vollständiges

Schmelzen der im Erze enthaltenen erdigen Stoffe bei einem möglichst niedrigen

Hizgrade zu Stande zu bringen, während das Metall selbst ungeschmolzen oder in nicht

flüssigem Zustande zurükbleibt. Das Erz oder die Mischung von Erz und Zuschlag kommt nach

gehöriger Vorbereitung in einen Röstofen von irgend geeigneter Bauart, um die

Feuchtigkeit zu entfernen, und das Erz vollkommen zu troken und zu erhizen. In

diesem Zustande wird es in einen Ofen von passender Construction geschafft, worin es

zunächst einer gelinden Hize ausgesezt wird, bis es sich desoxydirt hat; darauf wird

die Hize allmählich gesteigert, bis das Erz mit dem Flußmittel zusammenzubaken und

in eine Masse zusammenzusintern beginnt. Jezt steigert man die Hize noch rascher,

bis die Schlake flüssig wird. Von diesem Zeitpunkt an wird die Hize auf gleichem

Grade erhalten, worauf man das am Boden des Ofens befindliche Schlakenloch öffnet,

um der Schlake, so wie sie flüssig wird, den Abfluß zu gestatten. Das Metall bleibt

zurük, bis auf einen kleinen Theil, welcher sich während der Operation mit den

Schlaken des Zuschlags verbunden haben mag. Sollte das Erz Bestandtheile enthalten,

welche der Erzeugung einer guten Eisenqualität nachtheilig sind, z.B. Schwefel,

Arsenik oder Phosphor, so schlage ich vor, solche Substanzen beizumengen, von denen

man weiß, daß sie in Verbindung mit dem Erze und den Flußmitteln bei der

Reductionsarbeit diesen Nachtheilen entgegenwirken, indem sie diese schädlichen

Substanzen ganz oder theilweise beseitigen, und dadurch zur Vervollkommnung des

Schmelzprocesses wesentlich beitragen.

Es ist demnach klar, daß der Metallgehalt des Erzes zwar in Metall verwandelt wird,

welches mit Schlaken aufs innigste vermengt ist, ferner daß das Metall, je nach dem

Grade der angewendeten Hize, sich in einem teigartigen Zustande von größerer oder

geringerer Consistenz befindet, daß es aber nie in den Zustand vollständiger

Schmelzung gelangt. Somit werden in Folge meiner Verbesserung alle jene Resultate,

welche man in dem gewöhnlichen Hohofen erlangt, in diesem Ofen erreicht, bis auf den

Umstand, daß das Metall nie in flüssigen Zustand versezt wird. Diesen Erfolg

verschafft man sich ohne die Nothwendigkeit eines künstlichen Windstroms, und bei

einem weit niedrigeren Hizgrade, als der beim gewöhnlichen Hohofen erforderliche.

Das von der Schlake abgesonderte Metall muß nun durch Zangen oder auf irgend eine

andere passende Weise aus dem Ofen geschafft werden.

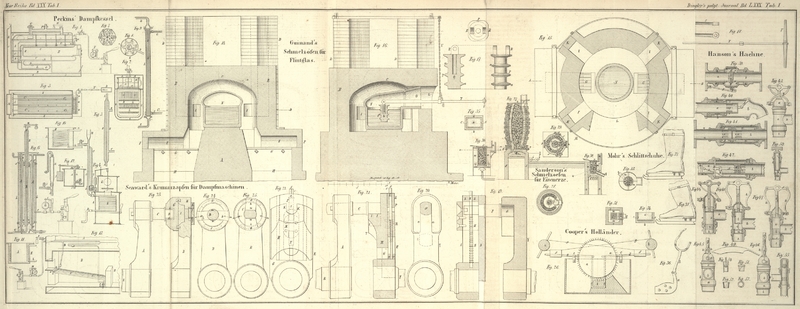

Ich erlaube mir hier die Bemerkung, daß die obigen Resultate durch verschiedene

Modificationen von Oefen erreicht werden können, weßwegen ich mich nicht auf irgend

eine specielle Form oder Bauart derselben beschränke. In den Abbildungen habe ich

nur eine solche Einrichtung dargestellt, welche dem vorliegenden Zweke zu

entsprechen schien, und

zur Erläuterung des Verfahrens dient, meine Verbesserung mit praktischem Erfolge in

Ausführung zu bringen.

Fig. 27 ist

der Verticaldurchschnitt eines Präparirofens, worin das Erz geröstet und mit Kohle

behandelt wird, indem man es mit der kohlehaltigen Substanz vermengt, und eben so

wie in dem obern Theil oder dem oberen Kasten des gewöhnlichen Hohofens, den

Einwirkungen der Hize aussezt. Fig. 28 ist ein Grundriß

des Ofens, und Fig.

29 ein horizontaler Durchschnitt desselben nach der Linie x, y, Fig. 27.

Der Ofen theilt sich in zwei Kasten oder Kammern a, b zur

Aufnahme des Erzes oder des Gemenges von Erz und kohlenstoffhaltigem Material. Diese

Kasten oder Kammern werden von einer Feuerstelle d aus

erhizt, und sind durch die Rauchfänge und Heizkammern c,

welche von der Feuerung aus nach dem Schornstein e zu

laufen, von einander geschieden. Hier ist der Ofen als rund dargestellt; er kann

aber jede andere Gestalt besizen und ist, wie dergleichen Werke überhaupt, aus

Ziegeln und Eisen aufgeführt. f, f ist das Hauptgewölbe

aus Baksteinarbeit, worauf das ganze Bauwerk ruht. Zur Aufnahme des Erzes oder des

mit kohlehaltigen Stoffen vermengten Erzes ist die äußere Kammer a oben offen; sie ist ferner mit Thüren g, g versehen, durch welche das in der Behandlung

befindliche Material, sobald es geröstet ist, herausgenommen und in die innere oder

Präparirkammer b geschafft wird. Auch diese ist oben

offen, und besizt eine Thür h, durch welche das

präparirte Erz nach Erforderniß herausgenommen und in einen kleinen eisernen Waggon,

oder ein anderes geeignetes Behältniß geladen wird, mit dessen Hülfe es in den

Reducirofen Fig.

30 gelangt, wo die Trennung der Schlake von dem Metalle vor sich geht.

Kommt das Erz ohne kohlenstoffhaltigen Zuschlag in die Kammer a, so muß solcher Zuschlag beim Herüberschaffen des gerösteten Erzes aus

der Kammer a in die innere Kammer b, wo die Behandlung mit Kohle vor sich gehen soll, beigegeben werden. Ich

ziehe es indessen vor, das Erz und die kohlenhaltigen Stoffe vor dem Rösten mit

einander zu vermengen, und behandle das Gemenge auf folgende Weise.

Nachdem das rohe Erz zerkleinert, mit kleinen Kohks oder Anthracitkohle aufs innigste

vermengt, und in die Kammer a gefüllt worden ist, wird

es so weit erhizt, daß die flüchtigen Stoffe vollständig entweichen. Im Verlauf der

Procedur kommt es unten an dem Boden an, von wo aus dasselbe von Zeit zu Zeit

herausgenommen und durch geeignete Mittel nach der oberen Mündung der Kammer b gehoben wird. Hier wird das Erz, während es im

erhizten Zustande sich

befindet, mit irgend einem von der Qualität des Erzes abhängigen Flußmittel

beschikt. So wie das Gemenge allmählich auf die Sohle des Ofens herabsinkt, wird es

durch die Thüre h in demselben physischen und chemischen

Zustande herausgeschafft, wie das Erz in einem gewöhnlichen Hohofen an derjenigen

Stelle ihn darbietet, wo Erz und Flußmittel im Begriff sind zusammenzuschmelzen.

Dieses zubereitete Erz kommt nun in den Reducirofen Fig. 30, welcher, ohne

Aenderung des Resultates, auf verschiedene Weise construirt seyn mag. Das für die

Reducirarbeit sich qualificirende Product des Präparirofens sollte folgende

Eigenschaften besizen: der metallische Antheil muß so wenig Kohlenstoff als möglich

enthalten, und die dem Erze beigemengten erdigen Bestandtheile müssen mit dem

Flußmittel so verbunden seyn, daß sie bei einer möglichst niedrigen Temperatur sich

verschlaken und abfließen.

Fig. 30 ist

der verticale Durchschnitt eines Reducirofens, worin die Absonderung der Schlake von

dem Eisen vor sich geht.

Fig. 31 zeigt

einen Grundriß desselben im Durchschnitt, wobei der Dekel der Reducirkammer

weggenommen ist. Vorliegender Ofen ist gleichfalls aus Baksteinarbeit und Eisen

aufgeführt. k ist die zur Aufnahme des zubereiteten

Erzes und Flußmittels bestimmte Reducirkammer; sie ist aus feuerfesten Baksteinen

gebaut, und wird erhizt, indem sie in unmittelbarer Berührung mit dem Feuer steht;

zu ihrer Erhizung trägt ferner die von der Feuerung bei l aufsteigende heiße Luft bei, welche durch die Heizkammern m nach dem Schornstein n

strömt. o, o ist das den Ofen umschließende Hauptgemäuer

aus Baksteinen, welches unten den Aschenfall bildet; p

ist der bewegliche Dekel der Reducirkammer, und q das

Schlakenloch, durch welches die flüssige Schlake ablaufen kann, während das Metall

zurükbleibt. Nachdem eine frische Beschikung heißen präparirten Erzes in die Kammer

k geschafft worden ist, so wird die obere

Ofenmündung durch den Dekel p verschlossen, und das

Feuer, wie oben bemerkt, auf dem verlangten Hizgrade erhalten. Wenn nun die Schlaken

alle abgeflossen sind, so wird das Metall auf irgend eine geeignete Weise

hinweggeschafft, und der ferneren Bearbeitung übergeben, oder zu einem der oben

namhaft gemachten Zweke verwendet, worauf der Reducirofen bereit ist, eine neue

Beschikung zu empfangen.

Fig. 32 ist

der senkrechte Durchschnitt einer andern Modification eines Reducirofens, worin

derselbe Erfolg erzielt werden kann. Die äußere Einfassung dieses Ofens besteht aus

Eisen, und die Feuerstelle umgibt die Reducirkammer ringförmig. Eine Zugröhre r, welche in den Aschenfall s sich erstrekt, unterhält, an der Stelle des natürlichen im

vorhergehenden Ofen erzeugten Luftzugs, den Brand.

Fig. 33 ist

ein horizontaler Durchschnitt nach der Linie a, b

Fig. 32. Da

gleiche Buchstaben die der vorhergehenden Figur entsprechenden Theile bezeichnen,

und die Construction so wie auch das Verfahren aus der vorangegangenen Beschreibung

und den betreffenden Abbildungen verständlich ist, so wird eine weitere Beschreibung

nicht nöthig seyn. Derselbe Effect kann auch zum Theil, wenn auch auf eine

unvollkommene Weise in dem offenen Ofen, in welchen ein Windstrom geleitet wird,

erzielt werden. Die senkrechten und horizontalen Durchschnitte Fig. 34 und 35 zeigen

diese Einrichtung; a ist die aus Baksteinen gebildete

mit einem eisernen Mantel b umgebene Reducirkammer. Der

zwischen dem Mantel b und der Kammer a befindliche Raum ist mit Wasser gefüllt, um die

Wärmestrahlung oder die Zerstörung des Gemäuers zu verhindern. c, c sind die Gebläsedüsen.

Das präparirte Erz kommt mit dem Brennmaterial in die Kammer, das Gebläse wird

angelassen, und dem zum Schmelzen der Schlaken erforderlichen Hizgrade gemäß

regulirt. Durch das Schlakenloch d fließt darauf die

Schlake ab, das Metall aber bleibt in der Kammer zurük, nachdem das Brennmaterial

consumirt worden ist, und zum größten Theil in Dampfgestalt sich verflüchtigt hat.

Ein gleicher Erfolg kann übrigens auch durch eine Modification des gewöhnlichen

Hohofens erreicht werden, indem man eine Reducirkammer dieser Art an demjenigen

Theil des Ofens befestigt, wo Erz und Schlaken im Begriff sind zu schmelzen und in

den gewöhnlichen Schmelzkasten herabzusinken. Ich ziehe es indessen vor, auf die

oben angegebene Weise mit besonderen Präparir- und Reduciröfen zu arbeiten,

indem der Scheidungsproceß der Schlake von dem Metall weit vollkommner und

ökonomischer vor sich geht.

Wenn das Metall zur Erzeugung von Stabeisen durch den Puddlingproceß verwendet, oder

wenn es durch Raffiniren in Feineisen verwandelt werden soll, so kann es in dem

Zustande, worin es aus dem Reducirofen kommt, genommen werden. Braucht man es zum

Gießen, so kann man es von diesem Zustande aus schmelzen; will man dasselbe dagegen

als Rohmaterial verkaufen, so thut man am besten, es umzuschmelzen, und in Flossen

laufen zu lassen. Jede Art von Ofen von derselben Beschaffenheit wie die zur

Darstellung des Flosseneisens in den Gießereien gebräuchlichen, eignet sich zu

diesem Zweke.

Die ökonomischen Resultate meines verbesserten Schmelzprocesses werden erreicht durch

die Kostenersparniß der Errichtung großer Hohöfen mit Dampfmaschinen und Gebläsen,

wie solche zum Behuf des Eisenschmelzens gegenwärtig in Staffordshire, South Wales

u.s.w. im Betrieb sind.

Ein weiterer Vortheil meiner Methode besteht darin, daß ich während der ganzen Zeit,

in welcher der Ofen im Gang ist, eine gleichförmige Eisenqualität erzeuge, wobei die

Production täglich sich gleich bleibt, und die Quantität derselben mit der Weite des

Ofens im Verhältniß steht.

Nachdem ich nun meine Erfindung und das Verfahren, sie praktisch auszuführen,

beschrieben und erläutert habe, bemerke ich, daß mir wohl bekannt ist, daß Eisenerze

dem chemischen Proceß der Cementation bereits unterworfen wurden; eben so weiß ich,

daß das Metall mit den erdigen Theilen, oder mit Flußmitteln, oder Schlaken in einem

gewöhnlichen Schmelztiegel unter Anwendung von Hize in eine teigartige Masse

reducirt, und ein Theil des Metalles durch Puddeln oder Rühren mit einer eisernen

Stange davon ausgeschieden wurde; allein dieß geschah nur auf eine sehr kostspielige

und verschwenderische Weise, lediglich als ein chemisches Experiment, oder um sich

Proben von dem Erze zu verschaffen; das aus der teigartigen Masse ausgeschiedene

Metall war dann mehr oder weniger mit Schlake vermischt. Bei meinem verbesserten

Processe dagegen werden Schlaken und Flußmittel so behandelt, daß sie ins Schmelzen

gerathen, abfließen und von dem Metalle sich abscheiden, ohne Rühren, Puddeln oder

eine sonstige mechanische Operation. Deßwegen nehme ich als meine Erfindung in

Anspruch: die verbesserte Methode, auf die erdigen oder sonst fremdartigen in dem

Erze enthaltenen Stoffe so einzuwirken, daß sie ins Schmelzen gerathen, von den

metallischen Theilen sich absondern, abfließen, und das Metall in dem Ofen oder in

der Reducirkammer zurüklassen.

Tafeln