| Titel: | Beschreibung des Dampfwagens für gewöhnliche Straßen, welcher von Hrn. Ch. Dietz, Mechaniker in Paris, rue de Marboeuf No. 11, erfunden wurde. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. XVI., S. 81 |

| Download: | XML |

XVI.

Beschreibung des Dampfwagens fuͤr

gewoͤhnliche Straßen, welcher von Hrn. Ch. Dietz, Mechaniker in

Paris, rue de Marboeuf No. 11,

erfunden wurde.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. Jan. 1841, S. 5.

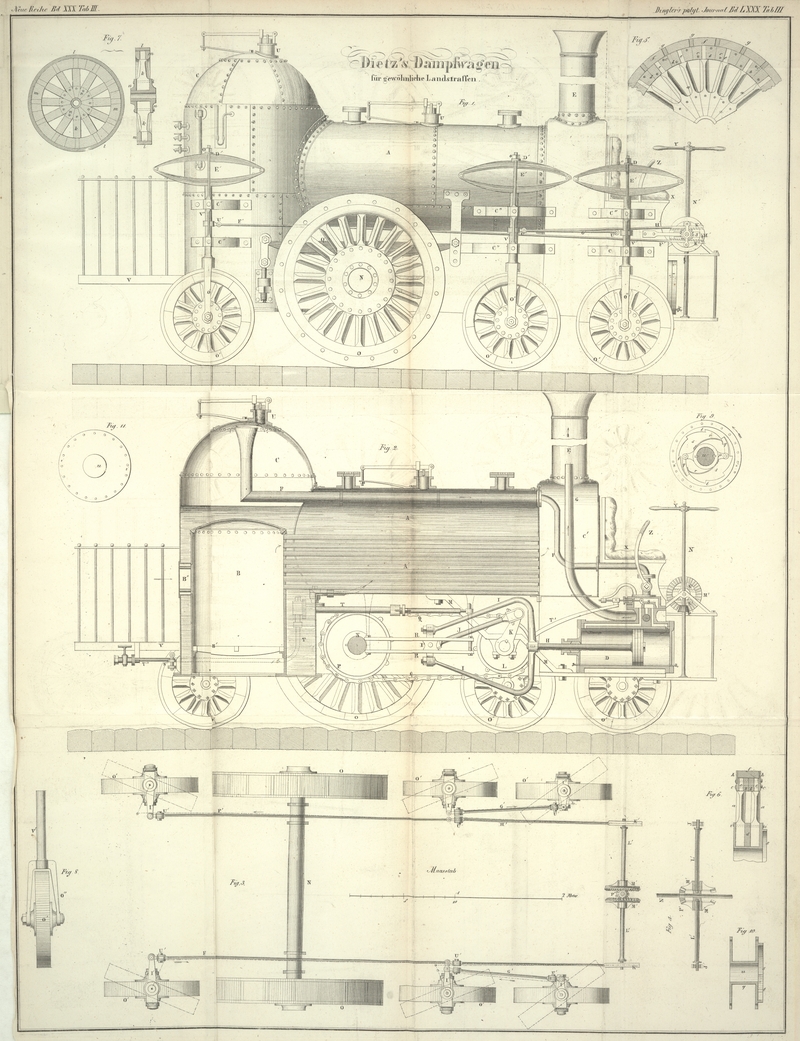

Mit Abbildungen auf Tab.

III und IV.

Beschreibung des von Dietz erfundenen Dampfwagens fuͤr

gewoͤhnliche Straßen.

Der Dampfwagen für gewöhnliche Straßen von Hrn. Ch. Dietz,

über welchen Hr. Olivier einen günstigen Bericht (im

polytechn. Journal Bd. LXXIX. S. 401)

erstattete, besteht in der Hauptsache aus zwei Dampfcylindern, welche mit einem

Röhrendampfkessel nach Art derjenigen, wie sie bei Locomotiven auf Eisenbahnen

angewendet werden (jedoch mit kreisrundem Feuerraum) verbunden sind. Die bewegende

Kraft wirkt nicht direct auf die Achse der Räder, sondern sie trägt die Bewegung

erst mit Hülfe einer Kette ohne Ende auf zwei große Räder über, welche auf dem

Erdboden aufstehen; sechs andere kleinere Räder, die durch einen eigenthümlichen

Mechanismus untereinander verbunden sind, durch welchen man sie in allen Richtungen

drehen kann, tragen den Dampfwagen, der mit allen einzelnen Theilen auf Taf. III und

IV, Fig.

1–13, dargestellt ist.

Fig. 1, Taf.

III, ist eine Seitenansicht des Straßen-Dampfwagens, welche zeigt, wie die

Treib- und die Leitungsräder angebracht sind.

Fig. 2 ist ein

verticaler Längendurchschnitt, in welchem man die verschiedenen Stüke sieht, die zur

Uebertragung der Bewegung dienen.

Fig. 3 das

System der Räder von Oben gesehen, mit ihren Verbindungsstangen.

Fig. 4 ein

Theil des vor dem Wagen angebrachten Mechanismus, womit man den Rädern die nöthige

Richtung gibt.

Fig. 5 und

6 Ansicht

und Durchschnitt eines Theiles von einem Treibrade.

Fig. 7 und

8

Durchschnitt, Flächen- und Seitenansicht von einem der Leiträder.

Fig. 9, 10 und 11 Ansicht und

Durchschnitt von dem Sperrrade und seinem Mechanismus, nebst dem Stüke, an welchem

die zwei Sperrkegel angebracht sind.

Fig. 12

Seitenansicht des Tenders oder Transportwagens für Wasser und Kohlen.

Fig. 13 das

gegliederte Gestell, welches den Tender trägt, von Oben angesehen.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Stüke in den Fig. 1, 2, 3 und 4.

A der cylindrische Dampfkessel, durch dessen ganze Länge

die Röhren A¹ gehen, durch welche die Wärme

zieht.

B der cylindrische Feuerraum. B¹ der Rost. B'' die Heizöffnung.

C eine auf dem Dampfkessel befindliche Kuppel. C¹ der Raum, welcher die zwei Cylinder

einschließt, und in welchem sich der Rauch vereinigt, wenn er aus der Röhre A kömmt. Die Pfeile zeigen seine Richtung an.

D die zwei Dampfcylinder.

E der Kamin von Blech, welcher über den Dampfkessel

hervorragt, hier aber wegen Mangel an Raum nicht in seiner ganzen Höhe gezeichnet

werden konnte.

F das Eintrittsrohr des Dampfes; es ist gekrümmt und an

seinem oberen Ende erweitert. Das andere Ende ist nach Unten gekrümmt und steht mit

der Dampfbüchse des Cylinders in Verbindung. Die Pfeile zeigen die Richtung des

Dampfes an.

G ein Rohr, welches Dampf von dem Cylinder D in den Kamin ausströmen läßt, um dadurch den Zug des

Feuers zu vermehren.

H die Kolbenstange.

I eine gekrümmte Eisenstange aus einem einzigen Stüke;

sie ist an der Kolbenstange befestigt, und ihre beiden Enden sind an das

Führungsstük I' geschraubt, welches zwischen den

Leitschienen R, R gleitet.

J eine Lenkstange, welche mit dem Führungsstük I' verbunden ist, und mit Hülfe der Kurbel M die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens in

eine kreisförmige verwandelt.

L eine mit Zähnen versehene Scheibe, welche auf der

Kurbelachse bleibend befestigt ist. Die Achse mit den Kurbeln K wird durch zwei eiserne Lager M

getragen.

N Achse der Treibräder O,

O.

O', O', O¹ die Leiträder, sechs an der Zahl.

P eine auf der Achse N

befestigte, an ihrem Umfang gezahnte Scheibe; sie ist um ein Fünftel größer als die

Scheibe L.

Q eine Kette ohne Ende, welche die Scheiben L und P umfaßt, und deren

Glieder in die Zähne derselben eingreifen; sie dient, die Wirkung der Triebkraft auf

die Achse N und folglich auf die zwei Räder O, O überzutragen. Man spannt sie mit Hülfe einer

Stellschraube.

S ein Schiebventil, durch welches der Dampf über und

unter den Kolben geleitet werden kann; es erhält seine hin- und hergehende

Bewegung durch die Stange T', welche mit einem

Excentricum, das auf der Achse der Kurbeln K, K sizt,

verbunden ist.

T die messingene Speisepumpe mit Kugelventilen. Ihre

Kolbenstange ist mit der Stange I verbunden, durch

welche sie bewegt wird.

T'' das mit einem Hahne versehene Speiserohr; es geht

bis zu dem Wasserreservoir, welches auf dem Tender befindlich ist. Diese Pumpen sind

doppelt, und man kann noch eine dritte an dem Plaze V

vor der Heizthüre anbringen, um den Dampfkessel auch zu speisen, während der Wagen

still steht, wenn man es für nöthig erachtet.

U, U die Sicherheitsventile, welche auf dem Obertheile

des Dampfkessels angebracht sind. Auch befinden sich an dem Kessel zwei Scheiben von

leichtflüssigem Metalle, drei Probirhähne, ein Wasserstandszeiger und ein

Manometer.

X der Siz des Conducteurs.

Y ein Kreuz, wodurch der Conducteur auf den Mechanismus

einwirkt, welcher dem Wagen die gewünschte Richtung mittheilt.

Z ein Hebel mit einem Handgriff, der mit dem Hahne,

durch welchen der Dampf in den Cylinder D eintritt,

verbunden ist; er befindet sich an der Seite des Conducteurs, der ihn dreht, wenn er

die Bewegung einstellen will.

S' Befestigungspunkt für den Tender.

Beschreibung der Räder und des Mechanismus zum Lenken des

Wagens. (Fig. 1, 3 und 4 auf Taf. III.)

Die Treibräder O, O haben eine doppelte Reihe Speichen.

(Fig. 5

und 6.) a, a die Speichen von Holz, wovon immer zwei einander

gegenüber stehen. b, b die doppelten Felgen, welche in

zwei Lagen übereinander liegen und durch Schrauben c, c

vereinigt sind. d ein Zwischenstük, durch welches die

Speichen von einander getrennt werden. e, e die Zapfen

der Speichen. f, f Holzstüke, welche auf dem Umfang der

Felgen b aufgenagelt sind; sie sind nebeneinander

gestellt und zwischen zwei eisernen Reifen h, h

eingeschlossen, welche auf jeder Seite des Rades aufgeschraubt sind und ungefähr 4

Centimeter über die Felgen vorstehen. Die 20 eisernen Stüke g, g von gleichen Größen sind quer über die Felgen gesezt und zwischen die

Reifen h, h eingenietet. Die leeren Räume, welche

zwischen diesen Eisenstüken entstehen, werden durch die schon erwähnten über Hirn

gestellten Holzstüke f, f (von Eichen- oder

Ulmenholz) ausgefüllt und fest genagelt; wenn sie abgenüzt sind, können sie leicht

wieder ersezt werden.

Diese Holzfütterung am Umfange der Treibräder hat den Zwek, die Stöße des Wagens auf

holperichten Wegen zum Theil aufzuheben.

Die Leiträder O', O', Fig. 7 und 8, welche

zwischen drehbaren Bügeln O'', O'' nach Art der Bettrollen aufgezogen sind, sind auf dieselbe Art wie die

Treibräder construirt, haben jedoch nur einfache Speichen K und Felgen, welche wie gewöhnlich mit einem eisernen Ring l umgeben sind. Die Speichen sind in eine Nabe eingefügt

und treten mit einem Zapfen in die Felge m. Zwei

Scheiben n, n, wovon die eine mit der Nabe aus einem

Stüke gegossen ist, halten die Speichen fest zwischen sich. Die Achsen V' der Bügel O'' drehen sich

mit geringer Reibung in den Halsringen C'', C'', welche an die Seitenwände des Kessels aufgeschraubt

sind. Die Federn D', D' sind

sehr kräftig, aber durch ihre besondere Einrichtung federn sie sich in

beträchtlichen Gränzen; sie sind über den kleinen Rädern angebracht und werden durch

zwei Stangen E', E'

gehalten; sie können durch zwei Schraubenmuttern o, o,

welche auf die Enden der Stangen E', E' aufgeschraubt werden, nach Belieben gespannt werden;

diese Federn stüzen sich beständig auf das Ende der Achsen der Bügel O'', und dadurch folglich auf die Achsen der kleinen

Räder O'.

F', ', Fig. 3, Zugstangen, welche

sich längs des Dampfwagens erstreken und wodurch man auf die zwei hinteren Räder

einwirkt; sie sind durch ein Gelenke mit den Hebelarmen I', I', die an den Bügeln O'' befestigt sind, verbunden; mit denselben kann man

die Räder in eine Stellung bringen, welche zu der beschreibenden Curve tangential

ist, wie es die punktirten Linien anzeigen.

G' andere Stangen, welche dazu dienen, die vier vorderen

Räder untereinander zu verbinden.

H' Stangen, welche an den zwei hinteren Rädern der

vorderen Abtheilung befestigt sind, und sich in eine Zahnstange K' endigen. Die Stange F'

endigt ebenfalls in eine Zahnstange, in welche ein Getriebe J' eingreift, wie man in Fig. 1 sieht. Dieses

Getriebe schiebt, wenn es gedreht wird, die Stangen F'

und H' abwechselnd vor- und rükwärts.

L', L', Fig. 3 und 4, sind zwei querüber

stehende Achsen, auf deren äußeren Enden die Getriebe J'

und auf deren anderen, nach Innen stehenden Enden die konischen Räder M', M' sizen, welche durch

ein Getriebe P' geführt werden; lezteres ist auf der

verticalen Lenkstange N' aufgezogen, welche durch das

daran befindliche Kreuz Y von dem Conducteur gedreht

werden kann.

Die Stangen F', G', H' sind mit den Leiträdern durch Hebelarme I', I', I' mittelst der doppelten Gelenke U', U' verbunden.

Wenn man die Einrichtung dieses Mechanismus wohl begriffen hat, wird es nicht mehr

schwer seyn, die Wirkung zu verstehen, durch welche dem Dampfwagen die gewünschte

Richtung der Bewegung mitgetheilt wird. Nehmen wir an, daß der Conducteur die

Steuerstange N' links drehe, so werden durch die

Verbindung der Getriebe mit den Winkelrädern und den Zahnstangen die vier vorderen

Räder ebenfalls genöthigt werden, sich links zu drehen, während die zwei hinteren

Räder sich rechts drehen. (Fig. 3.) Die

entgegengesezte Bewegung erhält man, wenn man die Steuerstange rechts dreht.

Man wird bemerken, daß die Arme der Hebel I', I' an den vorderen Rädern kürzer, als die der anderen

Räder sind. Durch diese Einrichtung convergiren die zwei vorderen Räder mehr als die

übrigen (wegen ihrer Entfernung von dem Mittelpunkte der Drehung, welcher sich in

der großen Treibachse befindet), damit die Achsenlinien aller Räder, wie eben so

viele Radien nach dem Mittelpunkte des Kreises gerichtet sind, der von dem Wagen

beschrieben wird.

Die beiden Treibräder sizen frei auf der Achse; sie sind mit ihr nur durch ein

Sperrrad (Fig.

9, 10 und 11), welches fest an dem Rade angeschraubt ist, verbunden, um ihnen die

bewegende Kraft der Maschine mitzutheilen.

Dieser Mechanismus besteht in Folgendem: das Stük mit den Armen p, p, Fig. 9, ist bleibend auf

der Achse u durch zwei Schließen befestigt; mit diesen

Armen sind zwei Sperrkegel q, q durch Scharniere

verbunden; diese Sperrkegel stüzen sich beständig im Innern des Rades gegen die

Zähne t, t, durch die Federn r,

r angedrükt. Das Sperrrad s, s ist fest an die

Speichen des Rades (Fig. 5) geschraubt. Die Dekplatte (Fig. 11) ist außerhalb

des Rades aufgeschraubt. Die Schrauben i, i dienen, das

Sperrrad zu befestigen, und die Speichen a, a

zusammenzuhalten.

Diese Einrichtung, die Räder lose auf die Achse zu sezen, ist zum Lenken des Wagens

unumgänglich nothwendig. Nehmen wir an, daß man den Wagen von seiner Richtung rechts

ablenken wolle, so wird das rechte Rad allein, durch seine Berührung mit dem Boden,

den Wagen vorwärts bewegen, denn das Rad auf der linken Seite wird genöthigt seyn,

eine größere Geschwindigkeit anzunehmen, weil es einen größeren Kreis beschreibt.

Wenn die Achse u, Fig. 9, durch ihre

Kreisbewegung in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung das Stük mit den Armen

p, p mit sich fortführt, so ist klar, daß auch das

Sperrrad genöthigt ist, dieser Richtung zu folgen, weil die Sperrkegel q, q sich gegen die Zähne t,

t stüzen. Hat im Gegentheil das Rad eine schnellere Bewegung als die Achse,

was bei demjenigen Rade

stattfindet, welches den größeren Kreis beschreibt, wenn der Wagen seine Richtung

ändert, so werden die Sperrkegel keinen Widerstand mehr finden, sie werden durch die

Neigung der Zähne des Sperrrades nach Innen gedrängt und biegen dadurch die Federn

r, r zurük, so daß folglich keine Verbindung

zwischen der Achse und dem Rade mehr stattfindet. Jedes Treibrad ist übrigens noch

mit einer großen Feder Q' versehen, deren Mitte sich auf

die Achse stüzt und deren Enden an dem Dampfkessel befestigt sind. Eine

Stellschraube R¹ dient zum Spannen dieser

Federn.

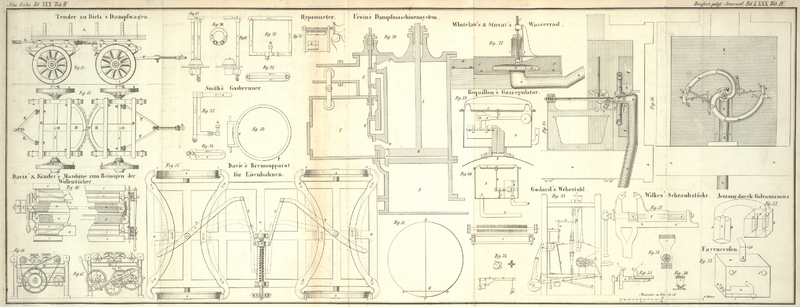

Der Tender oder Transportwagen für Wasser und Kohks ist in

Fig. 12

und 13 auf

Tab. IV in einer Seitenansicht und von Oben dargestellt.

A ist das Wasserreservoir von Blech, in dessen Mitte ein

freier Raum zur Aufnahme von Kohks sich befindet.

B, B sind Tragrahmen von Holz, welche durch die Bolzen

D, D unter dem Boden des Wagens gehalten werden.

C, C zwei Ketten, deren Enden mit den Sectoren C', C' verbunden sind. Diese

Ketten kreuzen sich in der Art, daß die zwei Wagenabtheilungen dadurch unter

einander verbunden werden. Durch diese Einrichtung wird, wenn sich die vordere

Abtheilung rechts dreht, die hintere sich links drehen, und so umgekehrt.

E, E sind Federn, an den Rahmen und den Achsen

befestigt. Die hintere Wagenabtheilung ist der vorderen ähnlich.

F eine doppelte Zugstange von Eisen, welche nahe an den

Rädern I mit der Wagenachse durch ein Gelenk verbunden

ist. Dieses Stük endigt sich in eine Dülle H; ein

doppeltes Scharnier dient, den Tender mit dem Dampfwagen zu verbinden.

K Zugstangen von derselben Construction wie die vorigen;

sie dienen, den Tender mit dem nächstfolgenden Wagen zu verbinden. Diese Wagen sind

bestimmt, Personen oder Waaren aufzunehmen, und sind ebenfalls durch Gelenke

verbunden; sie sind mit 4, 6 oder 8 Rädern versehen, je nach der Last, die sie zu

tragen haben. Wenn es ein Wagen mit 6 Rädern ist, so können die zwei mittleren nicht

verstellt werden; das Verstellen der vorderen und hinteren Räder geschieht wie in

Fig. 13.

Hat der Wagen 8 Räder, so sind alle acht zu verstellen; in diesem Falle convergiren

die zwei vorderen und die zwei hinteren Räder mehr, als die vier mittleren. Der

Mechanismus, um die Bewegung zu erzeugen, ist derselbe wie der vorhergehende, nur

sind die Längen der Sectoren, an welchen die Ketten befestigt sind, einander nicht

gleich. Bei den Wagen mit 8 Rädern drehen sich die 4 vorderen rechts, während die 4

hinteren sich links drehen, und so umgekehrt.