| Titel: | Verbesserungen im Mechanismus zum Zurichten und Reinigen der Wollentücher, worauf sich William Davis, Maschinenfabrikant zu Leeds, und George Kinder, Tuchzurichter zu Aldmonsbury, am 7. Mai 1839 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. XXII., S. 101 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen im Mechanismus zum Zurichten und

Reinigen der Wollentuͤcher, worauf sich William Davis, Maschinenfabrikant zu Leeds, und

George Kinder,

Tuchzurichter zu Aldmonsbury, am 7. Mai 1839

ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Jan. 1841, S.

272.

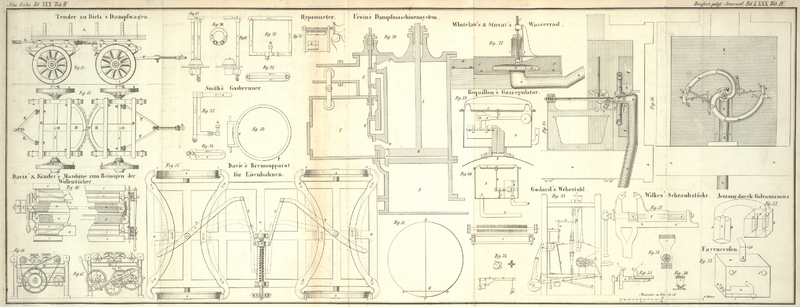

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Davis' und Kinder's Mechanismus zum Zurichten der

Wollentuͤcher.

Gegenwärtige Verbesserungen im Mechanismus zum Zurichten und Reinigen der

Wollentücher bestehen in einer eigenthümlichen, dem vorliegenden Zweke

entsprechenden Anordnung der Maschinentheile.

Die Form und mechanische Anordnung dieser Theile wird durch die beigefügten

Zeichnungen vollkommen verständlich werden. Fig. 14 zeigt die eine,

Fig. 15

die andere entgegengesezte Endansicht und Fig. 16 die obere

horizontale Ansicht der Maschine; in der leztern Figur ist die Maschine in der Mitte

unterbrochen, um einige darunter liegende Theile erläutern zu können. Hiebei ist zu

bemerken, daß der Maschine keine bestimmte Länge gegeben ist, indem dieselbe von der

Breite des zu bearbeitenden Tuchs abhängt. In allen Figuren sind die entsprechenden

Maschinentheile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Der Mechanismus liegt auf einem rectangulären gußeisernen Gestell, dessen Endform in

Fig. 14

und 15

sichtbar ist; longitudinale oder diagonale Stangen oder Schienen halten das Gestell

fest zusammen. a, a sind zwei flache, horizontal

liegende Bretter, auf deren Oberflächen eine Reihe feiner Drahtbürsten befestigt

ist. Diese Drähte müssen in sehr engen Verschlingungen eingesezt, und dürfen an

ihren Spizen nicht hakenförmig abgebogen seyn. Verwenden wir Drähte von 1/60 Zoll Durchmesser, so

finden wir es wünschenswerth, daß sie nicht weniger als 1 1/2 Zoll aus dem Holze

hervorstehen. Den Brettern wird durch den hin- und herschwingenden Hebel b, b, an den sie auf die unten zu beschreibende Weise

befestigt sind, eine in seitlicher Richtung hin- und hergehende Bewegung

ertheilt. d, d sind zwei horizontale, zur Aufnahme des

zu bearbeitenden Tuchs bestimmte Walzen; das Tuch läuft von einer dieser Walzen über

die Brustbäume c, c, welche oben am Gestell zu beiden

Seiten in horizontaler Lage befestigt sind, und von da nach der andern Walze d, wie in Fig. 14 und 15 die

punktirten Linien anzeigen. e, e sind zwei andere mit

Rippen versehene Walzen, welche als Schläger wirken sollen, um die nach der

Bearbeitung des Tuchs durch die Bürste auf der Tuchoberfläche haftende lokere Wolle

hinwegzuschaffen.

Die Maschine wird durch einen von dem rotirenden Theile einer Dampfmaschine oder

irgend einem andern Motor hergeleiteten Riemen, welcher über die an der

Haupttreibwelle sizende Rolle f läuft, in Bewegung

gesezt; sie kann übrigens auch durch die Hand oder eine andere auf die Welle g zu übertragende Kraft in Thätigkeit gesezt werden. An

dieser Welle ist ein Rad h befestigt, von welchem aus

endlose Riemen nach den an den Achsen der Schläger e, e

sizenden Rollen geleitet sind, wie Fig. 14 zeigt. An dem

entgegengesetzen Ende der Hauptwelle g sizt ein Getriebe

i, welches in ein Rad k

greift, das sich lose auf der Achse der einen Rolle d

dreht; dasselbe Getriebe steht mit einem zwischenliegenden Kupplungsrade l im Eingriff, welches in ein ähnliches Rad m greift, das sich lose auf der Achse der andern Walze

d dreht. Auf diese Weise drehen sich in Folge der

Rotation der Hauptwelle beide Räder k, m gleichzeitig

nach entgegengesezter Richtung, damit, nachdem sie ins Geschirr gerükt worden sind,

das Tuch, bei seinem Weg über die Bürsten und Schläger, von der einen Walze sich

abwikeln, und auf die andere sich aufwinden könne.

Um das Rad k oder m ins

Geschirr zu rüken, bedient man sich des Kupplungsapparates n,

n. Dieser Apparat ist den Mechanikern so bekannt, daß eine weitere

Beschreibung desselben nicht nöthig ist. Nur das ist zu bemerken, daß, wenn die

Maschine in Thätigkeit ist, das Rad an die Welle derjenigen Walze gekuppelt seyn

muß, welche das Tuch aufwindet, und daß man der andern Walze gestatte, dem Zug des

Tuchs nachgebend, sich frei zu drehen.

An der Hauptwelle befindet sich ein konisches Rad p,

welches in ein gleichgestaltetes, an einer Kurbelwelle r

sizendes Getriebe q eingreift. An diese Kurbelwelle ist

eine Verbindungsstange s befestigt, deren entgegengeseztes Ende auf

einem an dem unteren Theile eines der beiden Bretter a

befindlichen Zapfen sich dreht.

Die schwingenden Hebel b, b, auf welchen die Bretter a, a ruhen, drehen sich um die Verticalachsen t, t. Auf solche Weise erhalten die Bretter a, a durch die Umdrehung der Kurbel r ihre hin- und hergehenden Bewegungen, und sind

daher im Stande, die untere Seite des Tuchs., während dieses darüber hinweggezogen

wird, zu bürsten.

Gegenwärtige Anordnung bezieht sich speciell auf das Zurichten und Reinigen von

Tüchern im rohen Zustande nach vorangegangenem Entfetten, und erleichtert die Arbeit

des Noppens (burling) bedeutend. Bisweilen gebrauchen

wir indessen dieselbe Maschine auch zum Aufrauhen des Tuchs vor dem Scheren. In

diesem Falle befestigen wir an die Bretter a, a anstatt

der feinen Drahtbürsten Kardendisteln oder Krazendraht, oder sonstige Gegenstände,

mit welchen sich derselbe Zwek erreichen läßt. Ferner besezen wir hie und da die

Cylinder e, e zwischen den Rippen oder Schlägern ringsum

mit Schweinsborsten oder Drahthäkchen.

Tafeln