| Titel: | Ueber die Einrichtung der Fayenceöfen. Von Dr. G. Reuß in Stuttgart. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. XXVI., S. 109 |

| Download: | XML |

XXVI.

Ueber die Einrichtung der Fayenceoͤfen.

Von Dr. G. Reuß in

Stuttgart.

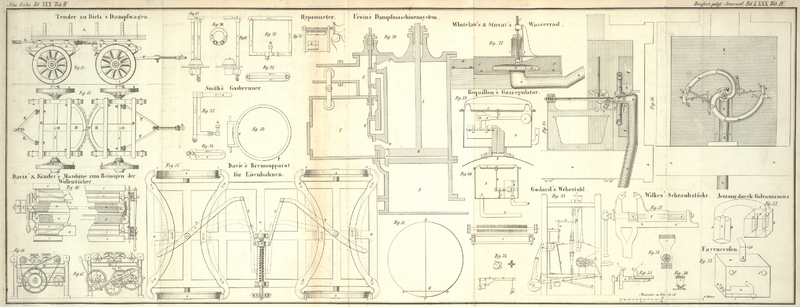

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Reuß, uͤber die Einrichtung der

Fayenceoͤfen.

So sehr auch die Oefen von Porzellan oder Fayence in manchen Gegenden noch im

Mißcredit stehen, was ohne Zweifel der bei denselben häufig wahrzunehmenden

mangelhaften und nuzlosen inneren Einrichtung zuzuschreiben ist, so zwekmäßig und

vortheilhaft sind dieselben bei Anwendung eines guten Heizsystems.

Gewöhnlich und nicht mit Unrecht beklagt man sich darüber, daß sie viel Zeit

erfordern, ehe sie die Wärme gehörig ausstrahlen und dem Zimmer mittheilen –

ein Fehler, der bei vielen solchen Oefen stattfindet, wie man sie zum Theil noch

häufig in manchen Gegenden von Bayern trifft. Sie sind gewöhnlich groß und ihr

Feuerraum meistens sehr weit und hoch, so daß, wenn dieser nicht beinahe ganz mit

Brennmaterial angefüllt wird, man allerdings oft lange im kalten Local verweilen

muß. Das Feuer hat unter solchen Umständen zwei Schwierigkeiten zu überwinden: fürs

erste eine mehr oder weniger bedeutende Luftschichte, welche ihm als schlechter

Wärmeleiter entgegentritt, fürs zweite die gewöhnlich diken Porzellan- oder

Fayenceplatten, welche der Wärme nur langsamen Durchgang gestatten, wenn jene nicht

sehr kräftig einwirkt. Man verbraucht am Ende viel Brennmaterial und bezwekt doch

nicht viel Wärme dadurch.

Aehnliche Fayenceöfen findet man hin und wieder in der französischen Schweiz, so wie

in Frankreich, aber im Allgemeinen sind sie zwekmäßiger eingerichtet. Selbst der

Pariser, welcher mit Leib und Seele an seinem zwekwidrigen und Brennstoff verzehrenden Kaminfeuer hängt,

leistet, sobald es sich mehr um das Oekonomische handelt, auf dasselbe Verzicht. So

sieht man z.B. in Paris auf Comptoirs dergleichen sehr

zwekmäßig eingerichtete und zugleich elegante Fayenceöfen. Um sich der Fayenceöfen

mit Vortheil zu bedienen, handelt es sich nicht bloß darum, anhaltende

Wärmeentwikelung zu bewirken, was diese vor den eisernen, die sich schnell wieder

abkühlen, zum Voraus haben, sondern auch darum, schnell

Wärme erzeugen zu können. Sind diese beiden Bedingungen vereint, so ist ein solcher

Fayenceofen durch eine mehr gleichförmige Wärme, die er ausstrahlt, so wie durch die

dadurch zugleich bezwekte Ersparniß an Brennmaterial den eisernen, wo diese nicht

durch einzelne, besonders häusliche Rüksichten bedingt werden, weit vorzuziehen.

In Fig. 32

theilen wir das Wesentlichste von der Einrichtung eines Fayenceofens mit, die uns

als eine der zwekmäßigsten erscheint und die in der Praxis ausgeführt nichts zu

wünschen übrig ließ. a ist ein länglicher, ziemlich

schmaler Kasten von Eisen, b die Ofenthüre, c die Mündung, um den Rauch abzuführen, der aber nicht

unmittelbar von c gerade in die Höhe steigt, sondern

mehrere Krümmungen im Innern des Ofens beschreibt, so daß der Theil des sturzenen

Rohrs d, durch welches der Rauch entweicht, selten so

heiß wird, daß er der Wärme wegen nicht mehr berührt werden könnte. Der Rauch

entweicht also beinahe kalt. e und e' sind Luftlöcher, welche mit f und f' durch sturzene Röhren in Verbindung

stehen, die, nachdem sie eine drei- oder vierfache Wendung im Innern des

Fayenceofens und unmittelbar um den äußern Theil des eisernen Kastens a beschrieben haben, in f

und f' ausmünden. Sämmtliche zwischen den Röhren

befindliche Räume werden mit Mauerabfall oder gröblichen Steinen ausgefüllt und die

Oberfläche des Ofens mit einer Platte von Stein bedekt. Beginnt nun die Heizung, so

werden durch a zunächst die sturzenen Luftcanäle e und e' erhizt, wodurch

eine Strömung entsteht, indem die kalte und schwere Luft zu e und e' einströmt und durch f und f' als erwärmt

ausströmt. Beide Canäle f, f' und c sind aber zugleich auch in Berührung mit den im Ofen enthaltenen

Steinen, die somit ebenfalls nach und nach erwärmt werden und ihre Wärme ebenfalls

nach Außen mittheilen. Der Zug, welcher, wenn das Feuer lebhaft brennt, vielleicht

zu stark ist, wird mittelst des Schlüssels g

gemäßigt.

Dabei bemerken wir noch, daß es, was die Art zu heizen anbelangt, bei diesem System

nicht vortheilhaft ist, ein schwaches und dafür anhaltendes Feuer zu führen, weil

man verhältnißmäßig mehr Brennmaterial bedarf, als wenn gleich ein bestimmtes

Quantum Holz angezündet

und, wenn dieses lebhaft brennt, noch etwas Torf, der sich hier mit Vortheil benuzen

läßt, angewendet wird. Obgleich die Feuerung im Local selbst stattfindet, so sind

wir doch bei dieser Einrichtung und bei gehöriger Behandlung nie durch den

unangenehmen Geruch, den der Torf häufig verbreitet, belästigt worden. Ist das Feuer

abgebrannt, so wird der Schlüssel halb geschlossen, und bald darauf kann er und die

Oeffnung bei b ganz geschlossen werden. f und f' theilen dem Local

augenblikliche Wärme mit; die inneren Theile des Ofens

aber, welche durch das Rohr c und dann auch durch a nach und nach erwärmt werden und ihre Wärme später

mittheilen, wirken so nachhaltend, daß, wenn das geräumige Local des Tages nur

einmal, z.B. Morgens 7 Uhr, geheizt und um 9 Uhr der Schlüssel geschlossen war, es

Abends 10 Uhr noch 12° R. Wärme hatte, während die äußere Temperatur

4–6° Kälte betrug, und bloß, wenn die äußere Temperatur auf

12–15° Kälte gesunken war, wurde an demselben Tage, nämlich Abends 5

Uhr, zum zweitenmal gefeuert, um das Local bis 10 1/2 Uhr Abends warm zu

erhalten.

Die Außenseite des Ofens ist aus Fayenceplatten zusammengesezt; man kann auch eine

runde Form wählen. Solche Oefen können oft mit Vortheil in die Mitte eines Locals

gesezt werden, und dienen dann den Sommer über, nachdem man das Rohr d entfernt und m, m mit

einer eichenen Tafel bedekt hat, als bequeme Tische. (Riecke's Wochenblatt, 1841 Nr. 11.)

Tafeln