| Titel: | Ueber die verbesserte Einrichtung der Gasleitungshähne in der Gasfabrik zu Frankfurt a. M. Mitgetheilt von Dr. Adolph Poppe jun. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. LXVII., S. 256 |

| Download: | XML |

LXVII.

Ueber die verbesserte Einrichtung der

Gasleitungshaͤhne in der Gasfabrik zu Frankfurt a. M. Mitgetheilt von Dr.

Adolph Poppe

jun.

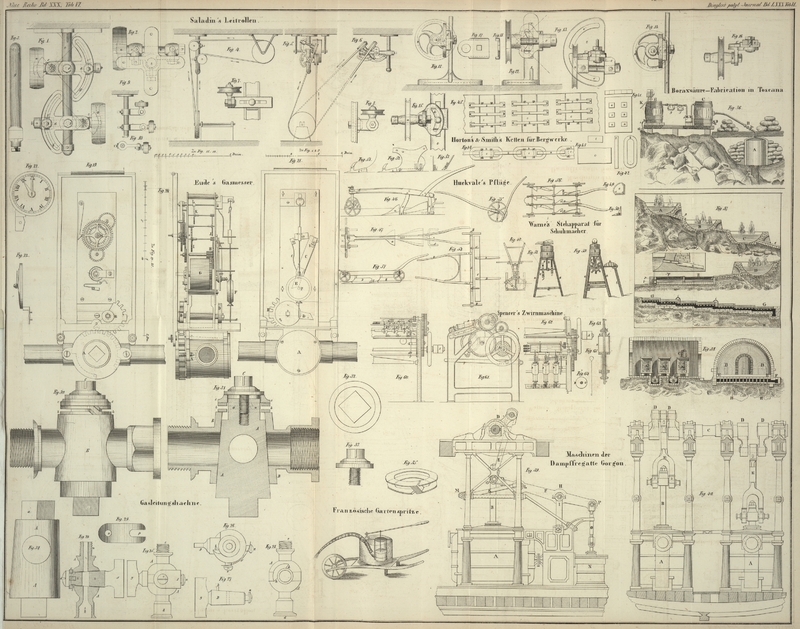

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Poppe, uͤber eine verbesserte Einrichtung der

Gasleitungshaͤhne.

Vor einigen Jahren wurde von der technischen Direction der hiesigen Gasfabrik mit den

Hähnen der Brenner und der größeren Gasleitungsröhren eine Veränderung vorgenommen,

welche als praktisch und dem Zwek vollkommen entsprechend sich bewährt hat. Diese

Verbesserung verdankt die Anstalt Hrn. J. G. B. Bayer,

Gelbgießer dahier, welcher bereits durch mehrere eben so scharfsinnige als

gemeinnüzige mechanische Constructionen die dankbare Anerkennung seiner Mitbürger

sich erworben hat. Hr. Bayer wurde durch die häufigen von

Seite der Abonnenten laut gewordenen Klagen, wegen Lokerwerdens der Hähne und daraus

hervorgehender Gasentweichung zur Angabe der einfachen Verbesserungen, welche den

Gegenstand vorliegender Mittheilung bilden, veranlaßt, und die einsichtsvolle

technische Direction nahm keinen Anstand, diese als wesentlich erkannte Verbesserung

allgemein einzuführen.

Fig. 24 zeigt

einen zum Brenner gehörigen Gashahn früherer Construction in 1/2 der natürlichen

Größe. A, A ist die Nuß, in welcher der Hahn spielt; a der obere Theil der Nuß, an welchen der Brenner

aufgeschraubt wird, b die sogenannte Lilie mit der

bekannten Durchbohrung. Das Ende der kegelförmigen Lilie ist quadratisch gestaltet

und ragt aus der Nuß hervor; auf dieses quadratische Ende wird die mit einer gleich

großen quadratischen Oeffnung versehene Reibscheibe c, c

geschoben. Durch Anziehen der Schraube d wird der

erforderliche Schluß der Lilie bewirkt, in deren Ende deßhalb die entsprechende

Mutter eingeschnitten seyn muß. Der dichte Schluß des Hahns hängt demnach von dem

mehr oder minder starken Anziehen der Schraube d ab;

darin aber liegt eben die Schwierigkeit, ein leichtes Spiel und zugleich einen

dichten und dauernden Schluß zu erzielen, und zugleich der Grund zu den oben

erwähnten Klagen.

Es ist bei dieser Einrichtung schwer, den richtigen Grad der Spannung zu treffen,

unter welchem eine sanfte Bewegung und ein dichter Schluß bewirkt wird; entweder zieht man die

Schraube zu stark an, dann läßt sich der Hahn schwer drehen und die Theile nüzen

sich leichter und schneller ab, oder zu schwach, und dann kann das Gas durch die

lokeren Fugen entweichen. Wenn endlich auch der richtige Grad der Anspannung

getroffen ist, so wird doch der Hahn durch den häufigen Gebrauch loker, und eine

Gasentweichung ist die unvermeidliche Folge davon.

Bei der neuen Hahneinrichtung dagegen wird der Hahn, ohne von Zeit zu Zeit Nachhülfe

zu erfordern, durch Federkraft fortwährend in elastischem Schlusse erhalten. Unter

sanfter, nachgiebiger Spannung, aber beständig genau schließend, dreht sich die

Lilie in ihrer Nuß. Fig. 25 ist die Seitenansicht, Fig. 26 die obere Ansicht

eines verbesserten Brennerhahns. Fig. 27 ist die

Separatansicht der kegelförmigen Hahnlilie, Fig. 28 die

Separatansicht der Nuß vom Griff der Lilie aus gesehen. Fig. 29 zeigt die Feder

von der Vorrichtung getrennt. In allen diesen Ansichten, welche den Hahn mit seinen

einzelnen Theilen in halber Größe darstellen, sind die entsprechenden Theile mit

gleichen Buchstaben bezeichnet. A, A, Fig. 25 und 28 ist die

Nuß, d der untere, auf die Röhrenleitung zu schraubende

Ansaz, e der obere Ansaz, auf welchen der Brenner

geschraubt wird. Die Hahnlilie B, Fig. 27, besizt einen

Stift b, welcher bei erfolgender Umdrehung gegen die an

der Nuß befindlichen schrägen Flächen h, h, Fig. 28

anschlägt, und dadurch der Drehung des Hahns bei völlig geöffneter und völlig

geschlossener Stellung ein Ziel sezt. In Fig. 28 ist der

Einschnitt nach dem Hahne, welcher mir als Muster diente, so gezeichnet, daß die

Widerlagsflächen schräg stehen. Diese sollten eigentlich, damit sich der

Aufhaltsstift satt anlegen könne, nach der Achse der Lilie unter Zugabe der halben

Dike des Stiftes geschnitten seyn, und der Ausschnitt müßte die Form eines

Quadranten haben. Der am äußeren Ende der Lilie befindliche Knopf a ragt aus der Nuß hervor, und wird von dem

gabelförmigen Ende der Uhrfeder f umfaßt. Diese Feder,

welche die Nuß in der Ausdehnung eines Quadranten umgibt, erhält durch die Schraube

c ihre Spannung, und mit dieser das Bestreben, die

Lilie beständig einwärts zu ziehen, wodurch der verlangte sichere und nachgiebige

Schluß erreicht wird. In der Ansicht Fig. 29 ist p das gabelförmige, auf den Knopf a, Fig.

25, 26 und 27 wirkende Federende, und o das Loch für die

Schraube c.

Bei größeren Hähnen, auf welche die so eben beschriebene Anordnung nicht gut

anwendbar ist, hat Hr. Bayer denselben Zwek durch die

Fig. 30

bis 35

dargestellte Einrichtung mit vollkommenem Erfolg erreicht. Anstatt der Uhrfeder

wirkt hier eine ungleich stärkere spiralförmige Messingfeder von zwei Windungen auf die

Lilie des Hahns. Fig. 30 stellt die Seitenansicht und Fig. 31 den Durchschnitt

des Hahns durch die Mitte der Lilie dar. Fig. 32, 33, 34 und 35 sind separate

Ansichten der Details. Fig. 31 gibt einen

deutlichen Begriff von der Einrichtung dieses Hahns. Die kegelförmige Lilie A, A, wovon Fig. 34 die Seitenansicht

ist, ragt mit ihrem quadratisch gestalteten Ende a, a

zur Hülse B, worin sie spielt, heraus. Auf dieses

quadratische Ende wird zuerst die Fig. 35 in der

perspectivischen Ansicht dargestellte Feder b, b, dann

die Scheibe c, c, welche mit einer auf das Ende der

Lilie passenden quadratischen Oeffnung versehen ist, geschoben. Auf die Scheibe c, c kommt die Schraube C

mit ihrem breiten Rande zu liegen, durch deren Einschrauben in das vierekige Ende

der Lilie der verlangte Schluß der leztern bewirkt wird. In Folge des Einschraubens

der Schraube C bis zu einer gewissen Tiefe wird nämlich

der sich federnde Ring b, b zusammengedrükt, und wirkt

daher in seinem Bestreben, sich wieder auszudehnen, gegen die untere Fläche der

Scheibe c, c zurük, welche sofort den Druk dem Rande der

Schraube C mittheilt. Da aber die Schraube C mit der Hahnlilie in fester Verbindung steht, so wird

diese unter constanter Spannung einwärts gezogen, und mit ihrer Hülfe in genauem

Schluß erhalten. Der Grad der Spannung läßt sich durch mehr oder minder starkes

Anziehen der Schraube reguliren. Die Abnuzung der Hahnlilie an ihrem Umfange wird

durch die dauernde Thätigkeit der Federkraft, welche die Lilie fortwährend einwärts

zu ziehen strebt, unschädlich gemacht. Fig. 32 zeigt die Scheibe

c, c in der oberen Ansicht und Fig. 33 ist eine separate

Ansicht der Schraube C.

Daß diese Hahneinrichtung auch auf Wasserleitungen mit Vortheil anwendbar ist, wurde

durch die Erfahrung bestätigt. Schon seit mehreren Jahren ist sie bei hiesiger

Wasserleitung mit dem günstigsten Erfolge in Gebrauch.

Frankfurt a. M., den 15. April 1841.

Tafeln