| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Geflechten, worauf sich Henry Augustus Taylor, Kaufmann in Milk Street in der City of London, am 28. Mai 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. LXXXIV., S. 330 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Verbesserungen in der Fabrication von Geflechten,

worauf sich Henry Augustus

Taylor, Kaufmann in Milk Street in der City of London, am 28. Mai 1840 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Febr. 1844,

S. 86.

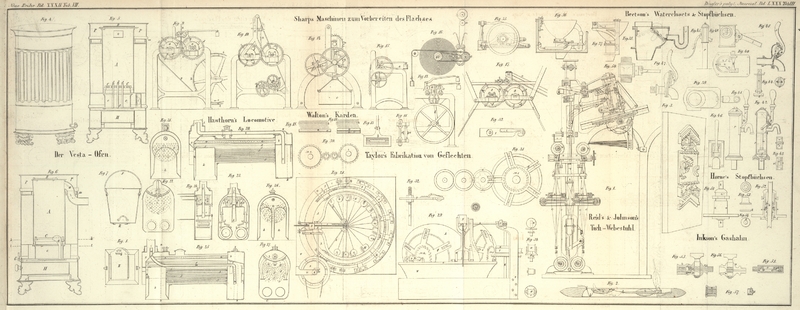

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Taylor's Maschinerie zur Fabrication von Geflechten.

Das Princip vorliegender Erfindung besteht darin, daß man Spulen, welche an

„Führern“ festsizen, in einer Schlangenlinie 2/3 Wegs um

einen „Topf“ laufen und dann, die Fäden einflechtend, umkehren

läßt, so daß dadurch ein zusammenhängendes Geflecht gebildet wird. Die Dimensionen

der ganzen Maschine, um ein gewöhnliches Geflecht zu verfertigen, betragen ungefähr

18 Zoll im Durchmesser und 15 Zoll in der Höhe. Ein sphärisch gestalteter Körper,

welcher, wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Kochgeschirr, der

„Topf“ heißt, ist mit einem Rand umgeben, der den

Mechanismus trägt. Der Treibmechanismus ist an der Außenseite und der arbeitende

Apparat auf der inneren Seite des Topfs angebracht. Der Mechanismus an der

Außenseite besteht aus zehn oder zwölf Stirnrädern, welche alle mit einander in

Verbindung stehen und von einem unter ihnen ihre Bewegung empfangen; sie umgeben den

Topf A, Fig. 28 und 29, auf 2/3

seines Umfanges. Die Stirnräder sizen an Spindeln B,

welche an dem Kranze C befestigt sind, und sind von

dreierlei Durchmesser. Das Rad Nr. 1, Fig. 30, hält ungefähr 5

Zoll im Durchmesser. Der Durchmesser der Räder Nr. 2 und 3 und der correspondirenden

10 und 11, welche zur Verbindung des Rades Nr. 1 mit Nr. 4 dienen, beträgt 1 1/2

Zoll. Leztere nebst Nr. 5, 6, 7, 8 und 9 besizen 4 Zoll Durchmesser. Nr. 12 hat mit

Nr. 1 gleichen Durchmesser. An derselben Achse mit Nr. 1 sizt nach Außen zu ein

kleines Getrieb von ungefähr 1 1/2 Zoll Durchmesser, welches mit einem horizontalen

Treibrad im Eingriff steht, an dessen senkrechter Welle das Riemenrad D sizt. In dem Topfe befindet sich auf 2/3 seines

Umfanges ein schlangenförmiger Weg oder Einschnitt, welcher durch eine Reihe sich

schneidender Kreise gebildet wird, von denen der erste und lezte weiter als die

übrigen sind. Die in Folge der Bildung dieser Schlize ausgeschnittenen kreisförmigen

Stüke werden durch die auf dem Kranze gelagerten Spindeln, von denen allemal eine auf einen solchen

Kreis kommt, in ihrer Lage erhalten. Die Führer E

bestehen aus einer Kreisscheibe mit zwei Trägern, welche die Spule zwischen sich

halten. Am Boden dieser Scheibe befindet sich der in Fig. 34 sichtbare Nagel.

Dieser Nagel, welcher die gehörige Länge besizt, paßt in den schlangenförmigen

Einschnitt und besizt jenseits des lezteren einen Hälter F, während auf der inneren Seite der Führer sich befindet. Außerhalb des

Topfs sind an jeder Spindel die „Treiber“

G angebracht. An den Rädern Nr. 1 und 12 sizen fünf

Arme, jeder mit einem zur Aufnahme des Nagels bestimmten gabelförmigen Schliz; die

Treiber indessen besizen nur vier ähnliche Arme, und ihre Anzahl entspricht der

Anzahl der Führer. Die Menge des auf den Spulen enthaltenen Materials hängt von der

verlangten Anzahl der Fäden des Geflechtes ab. Die Führer, welche mit Hülfe ihrer

Nägel mit den Treibern in Verbindung stehen, durchlaufen die Schlangenlinie hin und

zurük von einem Ende bis zum anderen. Nachdem nämlich der Arm des einen Treibers den

Führer um einen Kreisbogen bewegt hat, erfaßt der nächstfolgende Treiber den in dem

Einschnitt laufenden Nagel und schiebt ihn in den nächsten Kreis u.s.w. Jede Spule

H, Fig. 34, birgt in ihrem

Innern eine Feder, um ein zu rasches Abwikeln zu Verhüten. Die Oehrplatte J ist im Innern des Topfs nahe an seinem obersten Punkte

in dem Centrum der Maschine angebracht. Oben auf der Oehrplatte befindet sich eine

Feder i. Die Welle des Riemenrades D besizt an ihrem oberen Theile eine Schraube ohne Ende,

welche in ein kleines, an einer horizontalen Achse sizendes Stirnrädchen greift;

leztere Achse läuft mit der Welle des Riemenrades in Lagern an einem und demselben

Träger. An ihrem anderen Ende besizt die horizontale Welle L eine Walze, über welche das Geflechte geht. Dieses wird durch eine

zweite, in den beweglichen Träger O eingesezte Walze N gepreßt. Eine Feder P

drükt den Träger 0 mit seiner Walze gegen die Walze M

und das über dieselbe laufende Geflechte. In der Nähe des Oehrs oder Auges i sind zur Leitung der Fäden Führungen angebracht.

– Unter Beziehung auf die Abbildungen lasse ich nun eine Beschreibung der

Details folgen.

Fig. 28 ist

ein Grundriß der Maschine, welcher die Lage der Theile im Allgemeinen darstellt.

Fig. 29 ist

eine zum Theil perspectivisch sich darstellende Seitenansicht.

Fig. 30 und

31 zeigen

die Bildung des schlangenförmigen Einschnitts.

Fig. 30 zeigt

den Eingriff und die relative Größe der auf dem Kranze vertheilten Stirnräder.

Fig. 31 ist

eine Darstellung des größeren Kreises des schlangenförmigen Einschnitts und eines

kleineren, wobei einer der Treiber ausgezogen, ein anderer punktirt gezeichnet

ist.

Fig.

32–34 zeigen die Spule mit der Oehr- oder Augenplatte.

Fig. 32 und

33

stellen diese Augenplatte mit ihrem Träger dar.

Fig. 34 zeigt

die Führerspule nebst Feder, und die Spule im Durchschnitt.

In allen Zeichnungen sind gleiche Gegenstände mit gleichen Buchstaben bezeichnet. A der Topf. B die Achsen der

Stirnräder. C der Kranz. D

das Riemenrad. E der Führer. F der Hälter. G die Treiber. H die Spulen. I die

Augenplatte. J ihr Träger. i

die Feder der Augenplatte. k die Welle des Riemenrades.

L die horizontale Welle der Walze. M die erste Walze. N die

zweite Walze. O beweglicher Träger. P Feder, um die zweite Walze gegen die erste

anzupressen. S Zapfenlager für die Treibräder. T der Träger für die senkrechte Welle des Riemenrades.

U das horizontale Treibrad. V der Laufriemen. W die Platform der Maschine.

X Träger der horizontalen Welle der ersten Walze.

Soll die Maschine in Gang gesezt werden, so füllt man die Spulen mit dem zu

flechtenden Stoff, und stekt die Fäden durch das Auge; nachdem man sie sodann über

das Ende der Feder i und zwischen die Walzen M und N geleitet hat, wird

die Maschine in Thätigkeit gesezt. Dadurch, daß die Spulen den erwähnten

schlangenförmigen Weg durchlaufen, bildet sich das Geflecht. Die im Innern der Spule

angebrachte Feder, eine gewöhnliche Uhrfeder, hindert ein zu rasches Drehen

derselben; sie ist auf der Spulenspindel aufgewikelt, und an dieser sizt ein kleines

Sperrrad, welches das eine Ende der Feder ergreift, so daß die Spule wegen der

Reibung der Feder an der inneren Spulenwand sich nicht schnell drehen kann.

Tafeln