| Titel: | Verbesserungen an den Waterclosets und den Stopfbüchsen für Pumpen und Hähne, worauf sich William Beetson, Messinggießer im Brick Lane, in der Grafschaft Middlesex, am 5. Aug. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. LXXXVI., S. 343 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Verbesserungen an den Waterclosets und den

Stopfbuͤchsen fuͤr Pumpen und Haͤhne, worauf sich William Beetson,

Messinggießer im Brick Lane, in der Grafschaft Middlesex, am 5. Aug. 1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April 1841,

S. 218.

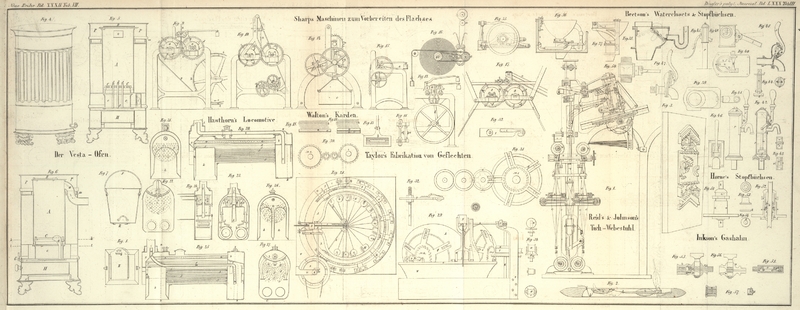

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Beetson's Verbesserungen an den Waterclosets und den

Stopfbuͤchsen fuͤr Pumpen und Haͤhne.

Meine Erfindung betrifft erstens ein Verfahren, die Waterclosets (hydraulischen

Abtritte) so zu construiren, daß die Klappe in geneigter anstatt horizontaler Lage

sich schließt, wodurch der Handgriff beim Oeffnen der Klappe, um diese vertical zu

stellen, nur durch einen kleinen Raum bewegt zu werden braucht. Wenn man nun den

Handgriff eben so weit, wie dieß bisher geschah, bewegt, so kommt dadurch die Klappe

weit mehr aus dem Wege, und leistet eine bessere Wirkung, indem Papier und Koth sich

nicht leicht anhängen und dem guten Schluß der Klappe Eintrag thun können.

Meine Erfindung bezieht sich zweitens auf eine Methode, die Oeffnung, durch welche

ein Pumpenschwengel oder der Griff eines Hahns geht, wasserdicht zu machen, und auf

solche Weise eine verbesserte Stopfbüchse herzustellen.

Fig. 35 zeigt

den Grundriß eines nach meiner Erfindung eingerichteten Waterclosets.

Fig. 36 ist

eine Frontansicht.

Fig. 37 eine

linke Endansicht desselben.

Fig. 38

stellt den Durchschnitt der unteren Theile eines Waterclosets ohne das Beken

dar.

Fig. 39 gibt

einen Grundriß der unteren Kammer des Waterclosets.

Fig. 40 ist

eine untere Ansicht des Dekels der unteren Kammer, welche die Art zeigt, wie die

Klappe angebracht ist. Es ist zu bemerken, daß die Klappe, wenn sie geschlossen ist,

eine solche Neigung besizt, daß es beim Oeffnen nur einer ganz kleinen Bewegung des

Handgriffs bedarf, um dieselbe in verticale Lage zu bringen. Ich halte es indessen

für sehr vortheilhaft, die Klappe noch weiter zu öffnen, etwa wie Fig. 38 zeigt, so daß ein

Anhängen von Koth und Papier nicht möglich ist. Eine solche Erweiterung der

Klappenöffnung kann erreicht werden, wenn man vom Siz aus den Handgriff eben so weit

bewegt, als es früher nöthig war, um die Klappe aus der horizontalen Stellung in die

verticale zu bringen. Hiebei bemerke ich, daß der in der Zeichnung angegebene Winkel

als der für praktische

Zweke angemessenste befunden wurde; ich beschränke mich indessen nicht darauf. In

Fig. 35,

36 und

37 sind

die zur Bewegung der Klappe durch einen Handgriff nöthigen Theile dargestellt, wobei

ich bemerke, daß ihre Form keinen Theil meiner Erfindung bildet. In allen diesen

Figuren stellt a, a das Widerlager des Ventils dar; b ist die Klappe, welche sich um eine Achse b' bewegt, deren Ende quadratisch gestaltet ist, um

einen krummen, mit einem Schliz versehenen Arm c

aufzunehmen; die Klappe gleicht, wie man sieht, den gewöhnlichen Klappen für diese

Art Closets, nur daß dem Widerlager anstatt der horizontalen eine geneigte Lage

gegeben ist, weßwegen auch die Klappe nur um einen kleinen Winkel bewegt zu werden

braucht, um dem Durchgange des Kothes, des Wassers etc. eine eben so große Oeffnung

darzubieten, als die Oeffnung war, welche man früher erreichte, wenn man die Klappe

aus der horizontalen in die verticale Lage bewegte. Ich ziehe es indessen vor, die

Einrichtung so zu treffen, daß sich die Klappe noch ein Beträchtliches über die

senkrechte Stellung hinaus öffnet. e ist ein Hebel mit

einer Frictionsrolle f, die sich in dem Schliz des Armes

c bewegt. Lezterer kommt folglich in Bewegung, wenn

der Hebel e mittelst des Handgriffs g in die Höhe gezogen wird. Der Handgriff sizt an einer

Stange h, welche mit Hülfe eines Gelenkstiftes mit dem

Hebel e in Verbindung steht. i ist ein Gewicht, das die Klappe beständig geschlossen erhält. j ist die vom Bassin herführende Wasserröhre. Ich bringe

noch ein Ventil k an, welches beständig schließt und

sich nur durch den Druk des Schwemmwassers öffnet. Bei dieser Einrichtung kann kein

Einströmen von Unten in das Beken und eben so wenig ein Sprizen des Kothes in die

Wasserröhre stattfinden. l ist ein am Speisungshahn

angebrachter Hebel, welcher durch eine in der Platte m

befindliche Oeffnung geht. Da die Platte m an der Stange

h fest sizt, so öffnet oder schließt sich der Hahn

in Folge der Bewegung des Handgriffs g. Weil jedoch

diese Hahneinrichtung mit derjenigen, welche den zweiten Theil meiner Erfindung

bildet, übereinstimmt, so will ich jezt auf die Beschreibung dieses Theils

übergehen, und da die Verbesserungen an Stopfbüchsen sowohl auf Pumpen als auch auf

Hähne anwendbar sind, so will ich zuerst ihre Anwendung auf Pumpen beschreiben.

Fig. 41

stellt eine Pumpe dar, woran meine Verbesserungen n

Anwendung gebracht sind.

Fig. 42 ist

ein Durchschnitt von Fig. 41, wodurch die

innere Einrichtung der Theile deutlicher wird.

Fig. 43 gibt

eine innere und äußere Ansicht der Anordnung der Stopfbüchsen für den Fall, wo

der Hebel durch eine Oeffnung in den Pumpenstiefel tritt, um den Kolben in

Thätigkeit zu sezen.

Fig. 44 gibt

einen Grundriß und eine Seitenansicht der Kolbenstange, des Kolbens, der Leitung

u.s.w. vom Apparate getrennt. Die in vorliegenden Abbildungen dargestellte Pumpe

eignet sich als Bierpumpe oder zu ähnlichen Zweken.

Fig. 45 zeigt

einen für eine Straßenpumpe oder eine sonstige stationäre Pumpe sich eignenden

Apparat, welcher, wenn ein lederner Schlauch an die Mündung geschraubt wird, auch

als Drukpumpe oder Feuersprize dienen kann. Der obere Theil solcher Pumpen wirkt als

Windkessel, um den Ausfluß des Wassers oder der sonstigen Flüssigkeit zu

reguliren.

In jeder der obigen Figuren dienen gleiche Buchstaben zur Bezeichnung sämmtlicher

Theile. j ist der hebelförmige Handgriff, welcher um den

Stüzpunkt oder die Achse k sich dreht. Diese Achse ruht

in der Platte oder dem Dekel l der Oeffnung, in welcher

der kreisförmige Theil des Hebels j spielt. Der Kolben

ist mit Hülfe der Stangen m und durch Gelenke mit dem

Hebel j verbunden, und die Kolbenstange n findet bei ihrer auf- und niedergehenden

Bewegung in der am oberen Ende der Kolbenstange befindlichen Scheibe o, welche gerade in den Pumpenstiefel paßt, die nöthige

Leitung. Die Scheide o bildet keinen vollkommenen Kreis,

sondern sie besizt einen Ausschnitt, damit sie an der Ausgußmündung und an der

Oeffnung, durch welche der Hebel j in den Stiefel tritt,

vorübergehen könne, p ist der Pumpenstiefel; p' der den oberen Theil desselben luftdicht

verschließende Dekel. q der Kolben. r ist eine biegsame Schale, wozu ich Leder vorziehe (man

kann sich indessen auch wasserdichten Zeugs bedienen), welche ringsum zwischen die

Platte! und die Außenfläche des Pumpencylinders eingeklemmt ist, so daß sie an allen

ihren Rändern wasserdicht schließt. Hiebet bemerke ich, daß, obgleich ich die

biegsame Schale oder Liederung an ihren Rändern als rectangulär dargestellt habe,

dieselbe eben so gut kreisrund oder oblong seyn könnte; wie indessen auch die

äußeren Ränder dieser Liederung beschaffen seyn mögen, sie muß überall wasserdicht

eingeklemmt werden. Der Hebel geht durch die Mitte der Liederung, die

Schraubenmutter s klemmt das Leder an den Hebel fest,

und macht die Verbindung auf diese Weise wasserdicht. So entsteht also eine sehr

verbesserte Stopfbüchse für diejenigen Pumpenarten, bei denen es nöthig ist, daß der

Hebel in den Pumpenstiefel trete.

Fig. 46, 47 und 48 gibt die

Frontseitenansicht und den Durchschnitt eines Hahns, bei welchem der den Schieber

bewegende Hebel in einer ähnlichen Stopfbüchse arbeitet.

Fig. 49 und

50 zeigt

die Seitenansicht und den Grundriß eines andern Hahns in Anwendung auf das oben

beschriebene Watercloset.

Fig. 46, 47 und 48 ist ein

Dekel, in welchem der Hebel j auf die in Beziehung auf

Pumpen bereits erläuterte Weise spielt; auch die biegsame Liederung ist dieselbe,

wie die oben beschriebene, und ist ringsum wasserdicht befestigt. t ist ein Schieber, der sich in einer auf beiden Seiten

angebrachten Rinne bewegt. Der Hebel j wirkt mit seiner

Verlängerung frei auf eine in dem Schieber angebrachte Oeffnung. w ist der Hahncylinder. Bei näherer Betrachtung

vorliegender Figuren wird man einsehen, daß die Hahnliederung ein freies Spiel des

Hebelarms gestattet, und dabei doch das Entweichen der Flüssigkeit verhindert.

Nachdem ich somit meine Erfindung ihrem Wesen nach beschrieben habe, erkläre ich, daß

ich auf irgend einen der separat dargestellten Theile keine Ansprüche begründe. Als

meine Erfindung bezeichne ich dagegen: 1) die Anwendung der Klappenwiderlagen und

Klappen bei Waterclosets, wobei die Klappen in geschlossenem Zustande in geneigter

Stellung sich befinden; 2) das Verfahren biegsame, die Stelle der Stopfbüchsen

vertretende Liederungen anzubringen, um die Oeffnungen, durch welche die

Pumpenschwengel und Hahnengriffe gehen, wasserdicht zu verschließen.

Tafeln