| Titel: | Verfahren beim Pflastern der Straßen und Wege mit Holzblöken, und Maschine zum Zuschneiden solcher Blöke, worauf sich James Harvey, am Bazing-place, Waterlooroad, Grafschaft Surrey, am 2. Jun. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 80, Jahrgang 1841, Nr. CIV., S. 414 |

| Download: | XML |

CIV.

Verfahren beim Pflastern der Straßen und Wege mit

Holzbloͤken, und Maschine zum Zuschneiden solcher Bloͤke, worauf sich

James Harvey, am

Bazing-place, Waterlooroad, Grafschaft Surrey, am 2. Jun. 1840 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1841, S.

11.

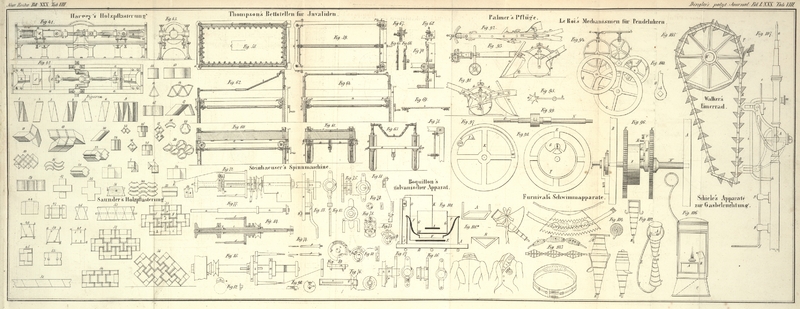

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Harvey's Verfahren beim Pflastern der Straßen mit

Holzbloͤken.

Meine Verbesserungen bestehen erstens, in der Angabe und Einführung neuer Formen an

Holzblöken zum Pflastern, zweitens in der Aufstellung einer Maschine, wodurch ich im

Stande bin, die Blöke auf eine weit raschere und ökonomischere Weise, als dieß

seither geschah, in beliebige Formen zu schneiden.

Die Abbildungen stellen die Formen verschieden gestalteter Pflasterungsblöke dar.

Fig. 1,

2, 3 und 7 sind

verschiedene Ansichten eines Bloks; Fig. 4, 5, 6 und 8 sind ähnliche Ansichten

eines anderen oder Nebenbloks, welche beide zusammengefügt einander gegenseitig

tragen.

Fig. 1 zeigt

einen der Blöke von der Eke aus, und Fig. 2 denselben von der

flachen Seite aus betrachtet. Fig. 3 ist die

entgegengesezte Seite, welche die zwei gleiche Pyramiden bildende Fläche des Bloks

darstellt.

Fig. 4 ist der

zu dem so eben beschriebenen gehörige Nebenblok; er bietet seine winkelige Seite,

welche in demselben Sinne wie Fig. 1 durch zwei

Pyramiden gebildet wird, entgegen; Fig. 5 zeigt die flache,

mit der Lage Fig.

2 correspondirende Seite des Bloks; Fig. 6 die entgegengesezte

der Ansicht Fig.

3 entsprechende Seite desselben; Fig. 7 und 8 sind perspectivische

Endansichten beider Blöke.

Fig. 9 und

10

stellen einen Aufriß und Grundriß von vier mit einander verbundenen Blöken, d.h. von

zwei in einander gefügten Paaren dar. Werden diese Blöke zur Bildung eines Pflasters

zusammengefügt, so tragen sie einander gegenseitig, indem wegen ihrer doppelten

Keilgestalt kein Blok erhoben werden kann, ohne die an ihn gränzenden Blöke aus

ihrer Stellung zu bringen. Die Figuren 11, 12, 13 und 14 geben die

Ansichten eines anderen Bloks, welcher aus einem Cylinder gebildet wird; durch die

Achse des lezteren werden nämlich sechs Schnitte so geführt, daß sie Keile bilden, deren Seiten unter

Winkeln von 60° zu einander gestellt sind.

Fig. 11 ist

der Aufriß eines einzelnen Bloks dieser Art, seine krumme Fläche darbietend; Fig. 12 ist

ein Grundriß desselben.

Fig. 13 ist

ein Aufriß und Fig.

14 ein Grundriß mehrerer solcher mit einander verbundener Blöke.

Die Figuren 15

und 16

stellen den Grundriß und die Seitenansicht mehrerer anders gestalteter Blöke dar,

welche aus Cylindersegmenten bestehen, die in Meniskusform parallel zur Achse

geschnitten sind. Wenn die Blöke als Straßenpflaster bereits eingesezt sind, so

zeigt Fig. 15

den Aufriß von zweien und Fig. 16 den Grundriß von

vieren derselben. Man sieht, daß diese Segmente in abwechselnden Reihen aufrecht

stehen; die eine Reihe bietet die concave, die andere Reihe die convexe Fläche

entgegen, so daß sie den Füßen der Pferde einen Hinreichenden Haltpunkt

gewähren.

Fig. 17 gibt

den Aufriß und Fig.

18 den Grundriß von zwei anders gestalteten Blöken. Diesen Blök kann man

sich als ein oblonges vierseitiges Prisma vorstellen, dessen Extremitäten in

parallelen Ebenen gegen die Seiten hin abgeschrägt sind. Wenn sie eingesezt sind, so

ist ihre Anordnung aus Fig. 19 sichtbar; diese

Figur gibt die horizontale Ansicht eines Theils einer Blokreihe, welche immer eine

der angränzenden Reihen zu tragen strebt, die selbst wieder von einer andern Reihe,

mit der sie in Berührung steht, unterstüzt wird.

Die Figuren 20

und 21

liefern die Seitenansicht und den Grundriß eines Bloks, welcher wie der

leztbeschriebene gestaltet ist, nur daß er in jedem seiner scharfen Kanten eine

Hohlkehle eingeschnitten enthält. Fig. 22 stellt zwei

derselben als Straßenpflaster gelegt in Berührung miteinander dar.

Die Figuren 23

und 24 geben

den Grundriß und die Seitenansicht eines anders gestalteten Bloks, bestehend aus

zwei oblongen vierseitigen Prismen, die an einer ihrer Eken abgestumpft sind, und

miteinander vereinigt, einen Blok bilden.

Die Figuren 25

und 26 sind

ähnliche Ansichten eines Bloks, den man als ein vierseitiges Prisma denken mag, in

dessen eines sich gegenüberliegenden Kantenpaar Hohlkehlen halb aufwärts

eingeschnitten sind, während das andere Kantenpaar entsprechende Hohlkehlen halb

nach Unten enthält. Werden diese Blöke zum Pflastern verwendet, so tragen sie

vermöge ihrer eigenthümlichen Gestalt die umgebenden Blöke und werden von ihnen

wieder getragen, so daß bei vollständigem Pflaster in Folge ihrer Zusammenfügung

kein einziger Blok herausgezogen werden kann, ohne auch die übrigen aus ihrer Lage zu bringen. Der

Grundriß Fig.

27 zeigt die Verbindungsmethode der Blöke.

Fig. 28

stellt eine Modification des zulezt beschriebenen Blokes im Aufriß dar; er ist in

diesem Falle aus einem Cylinder anstatt aus einem Würfel geschnitten; Fig. 29 ist

eine horizontale Ansicht desselben. Fig. 30 zeigt das

Verfahren, diese Blöke zum Behuf der Pflasterung miteinander zu verbinden.

Die Figuren

31, 32

und 33

erläutern einen andern eigenthümlich geformten Blok, welchen man, seiner Keilgestalt

wegen, selbsttragend nennen kann, indem jeder Blok auf zwei anstoßende Blöke sich

stüzt. Diese lassen sich geometrisch darstellen den obern und untern Flächen nach

als parallele rectanguläre, den Seitenflächen nach aber als keilförmige Blöke, mit

schräg laufenden Fibern. Die obere Fläche der zusammengefügten Blöke kann mit

parallelen Vertiefungen ungefähr von der Breite des vierten Theils der schmalen

Seite gerippt seyn, um den Füßen der Pferde einen Stüzpunkt zu geben.

Fig. 31 ist

eine Seitenansicht und Fig. 32 eine Endansicht

beider Blöke; Fig.

33 gibt einen Grundriß derselben, so wie sie als Pflaster eingesezt

sind.

Es versteht sich, daß die Seiten des Bloks a gegen die

Basis, die Enden aber gegen die Spizen hin allmählich schmäler werden. Der

entgegengesezte Fall findet bei dem Blok b statt; denn

bei diesem verjüngen sich die Seiten nach der Spize hin, während die Enden gegen die

Basis zu schmäler werden.

Aus vorliegender Beschreibung geht hervor, daß der Blok a

von dem Blok b getragen wird, indem er auf seinen

schrägen Seiten aufruht. Der Blok b wird an seinen Enden

von zwei dem Bloke a ähnlichen Blöken getragen; so hilft

jeder Blok die angränzenden Blöke tragen und wird von ihnen wieder getragen.

Die Figuren 34

und 35 geben

die Ansicht eines Bloks in Form eines Kreuzes, dessen Seiten alle gleich sind und

rechtwinkelig zu einander stehen. Sollte man es für nöthig erachten, so könnte man

auch die obern Ränder wie in den vorhergehenden Figuren abschrägen, um den Füßen der

Pferde einen guten Haltpunkt zu gewähren, oder man könnte zu demselben Zwek Rinnen

in die Oberfläche des Bloks einschneiden.

Fig. 36 und

37 sind

ähnliche Ansichten einer Modification des kreuzförmigen Bloks, worin zwei seiner

Arme etwas höher als die beiden andern gemacht sind, damit nach der Zusammensezung

sämmtlicher Blöke ihre Oberflächen nicht in einer und derselben Ebene liegen,

sondern als Stüzpunkt für die Pferde Vertiefungen zwischen sich lassen.

Fig. 38 zeigt

einen andern Blok, welcher als eine Modification des Fig. 15 und 16

dargestellten betrachtet werden kann; er besteht nämlich aus einem in Meniskusform

ausgeschnittenen Cylindersegment. Fig. 39 erläutert im

Aufriß drei solcher zusammengefügter Blöke, und Fig. 40 stellt neun

derselben, so wie sie zusammengefügt sind und einen Theil des Pflasters bilden, in

der horizontalen Ansicht dar.

Ich gehe nun zur Beschreibung der Maschine über, mit deren Hülfe ich im Stande bin,

gewisse Blöke der beschriebenen Arten auf eine rasche und ökonomische Weise zurecht

zu schneiden.

Fig. 41

stellt einen verticalen, der Länge nach durch die Maschine genommenen Durchschnitt,

und Fig. 42

einen Grundriß derselben dar. Fig. 43 ist ein

senkrechter Querschnitt. Das Gestell a, a, a, a dürfte,

um hinreichende Festigkeit darzubieten, aus Gußeisen bestehen. Durch die Mitte der

Maschine geht eine in dem Gestell lagernde Kurbelwelle b, welche durch Dampf oder eine sonst geeignete Triebkraft in Thätigkeit

gesezt wird. Mit der Kurbel sind zwei Lenkstangen c, c

verbunden, und an das andere Ende einer jeden dieser Stangen ist ein Querstük d, d befestigt, welches in Führungen e, e läuft. Der zu bearbeitende rohe Holzblok ist bei

f sichtbar; er liegt auf dem Tische g ohne jedoch darauf befestigt zu seyn, dem

feststehenden Messer h gegenüber, dessen Form je nach

der Beschaffenheit des zu bildenden Blokes veränderlich ist.

Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Nachdem der rohe Holzblok f auf den Tisch g gelegt

worden ist, preßt das Querstük d in Folge der

Kurbeldrehungen den Blok gegen die Schneiden des stationären Messers h. Die weitere Umdrehung der Kurbel b gibt dem Querstük d eine

rükgängige Bewegung, worauf ein anderer roher Blok an die Stelle des ersteren gelegt

werden muß. Bei der darauf folgenden Annäherung des Querstüks treibt sein Druk gegen

den zweiten Blok den ersten durch das Messer und bringt somit einen in die verlangte

Gestalt geschnittenen Blok zum Vorschein.

Man sieht, daß das feste Messer mit Bezug auf Fig. 3 so gestaltet ist,

daß es octagonale Blöke liefert; es läßt sich indessen durch Losschrauben der Bolzen

i, i, i, i aus der Maschine nehmen und durch ein

anders gestaltetes Messer ersezen, welches einen Blok von anderer Form

herstellt.

Ich bemerke hier, daß ich, obgleich ich in den Zeichnungen ein Messer als aus einem Stahlstük bestehend dargestellt habe, dasselbe doch

hie und da aus zwei oder mehreren Stüken bestehen lasse. Soll das Messer aus zwei

Theilen bestehen, so ziehe ich es vor, das untere Messer dem oberen voranzustellen,

damit das zweite Messer dem Blok die Vollendung gibt, nachdem das erstere denselben

bearbeitet hat.

Obgleich ich die Maschine als horizontal wirkend beschrieben habe, so stelle ich doch

hie und da das Messer unmittelbar unter die Kurbelwelle, und bilde den Blok durch

den nunmehr abwärts gehenden Stoß des Querstüks. Diese leztere Einrichtung kann

unter solchen Umständen getroffen werden, wo der horizontale Raum, welchen eine

Maschine von der in der Abbildung dargestellten Construction einnimmt, in Erwägung

zu ziehen ist, indem eine Maschine mit abwärts gerichtetem Stoß nur den halben Raum

einer horizontal wirkenden einnimmt. Ich hielt es indessen nicht für nöthig, eine

Maschine dieser Construction ins Detail zu beschreiben, weil nach der

vorangegangenen Darstellung ein jeder gute Mechaniker nach demselben Princip eine

Maschine zu bauen, und den etwaigen Umständen anzupassen im Stande ist.

Schließlich erkläre ich als meine Erfindung: 1) die Formen aller oben beschriebenen

Blöke; 2) die Anwendung eines irgendwie gestalteten feststehenden Messers in

Verbindung mit dem erläuterten Mechanismus, um Holzblöke zum Behuf der

Straßenpflasterung zurecht zu schneiden.

Tafeln