| Titel: | Verbesserungen im Reinigen und Zurichten der Federn und an den hiezu dienlichen Apparaten, worauf sich Thomas Lawes, Federhändler zu Canal Bridge, in der Grafschaft Surrey, am 10. Novbr. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. XII., S. 45 |

| Download: | XML |

XII.

Verbesserungen im Reinigen und Zurichten der

Federn und an den hiezu dienlichen Apparaten, worauf sich Thomas Lawes, Federhaͤndler zu Canal Bridge,

in der Grafschaft Surrey, am 10. Novbr. 1840

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts Okt. 1841, S.

183.

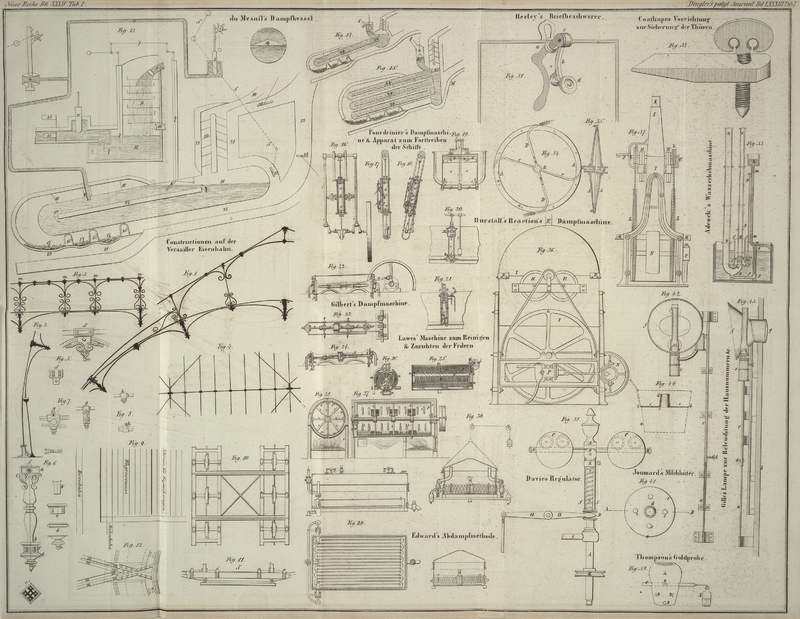

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Lawes' Apparat zum Reinigen und Zurichten der Federn.

Meine Verbesserungen in der Reinigung und Zurichtung der Federn bestehen 1) in der

Anwendung einer Maschine zum Waschen und Reinigen der Federn anstatt der bisher

üblichen Methoden, 2) in einem verbesserten Apparat zum Troknen und Zurichten der

Federn, nachdem sie gewaschen worden sind.

Die Operation des Waschens oder Reinigens der Federn kann durch irgend einen

zwekdienlichen Mechanismus bewerkstelligt werden; indessen hat sich der in der

beigefügten Abbildung dargestellte Apparat als dem Zweke vollkommen entsprechend

bewährt. Er besteht aus einem langen, cylindrischen feststehenden Behältniß mit

einer horizontalen

Welle, welche mit radialen Speichen oder Schlägern versehen und im Innern des

Behälters gelagert ist. Diese Welle wird durch irgend einen geeigneten Mechanismus

in Rotation gesezt. Dem Boden dieses Behälters entlang läuft ein Trog, welcher

seiner ganzen Länge nach mit einem starken Drahtsieb überzogen ist. Auch die krummen

Seitenflächen und Enden des cylindrischen Behälters sind mit einem Drahtgewebe

überzogen; dadurch, daß lezteres ungefähr ⅜ Zoll von den Seitenwänden und

Enden des Behälters absteht, entsteht eine freie Communication mit dem darunter

befindlichen Troge.

Fig. 25

liefert einen Längendurchschnitt durch die Mitte des ganzen Apparates, Fig. 26 einen

Querschnitt desselben mit seinen wirksamen Theilen. a, a

ist der cylindrische Behälter, b, b die Welle. Leztere

ist mit radialen Armen oder Schlägern c, c, c, c

versehen und ruht in Lagern d, d, welche im Innern des

Behälters a, a angebracht sind.

Der Trog e, e, e, e ist mit dem Drahtsieb f, f bedekt. An dem einen Ende der Welle b, b sizt ein Stirnrad g, g,

welches durch ein an der Achse i, i befindliches

Getriebe h umgetrieben wird. Die Achse i, i dreht sich in Lagern j,

j und durch Uebertragung der Bewegung auf die an der Achse i sizende Rolle k werden die

beweglichen Theile des Apparates in Rotation gesezt. Die Seiten- und

Endflächen des Behälters a, a sind mit einem Drahtgewebe

überzogen, dessen unteres Ende in den Trog e, e unter

das Sieb f, f hinab sich erstrekt.

Beim Gebrauch des Apparates kommt eine hinreichende Quantität Federn in den Behälter

a, a, welcher darauf durch die Röhre m mit Wasser gefüllt wird. Sezt man nun die Welle b in Rotation, so arbeiten die Schläger c, c die Federn durcheinander und sondern Schmuz und

fremdartige Substanzen von denselben ab. Die Unreinigkeiten sinken entweder durch

das Sieb f oder durch den Drahtflor l in den Trog e, e hinab,

von wo aus dieselben durch die Oeffnungen n, n

abfließen.

Wenn die Federn zur Genüge gewaschen sind, so läßt man das Wasser durch die

Oeffnungen n, n ab und nimmt die Federn entweder von

oben oder durch die seitwärts angebrachte Thür o aus dem

Behälter a, a. Sie werden darauf durch Uebergießen mit

siedendem Wasser erwärmt, sodann ausgepreßt und auf irgend eine zwekdienliche Weise

getroknet.

Der Apparat, dessen ich mich zum Troknen und Zurichten der Federn bediene, ist Fig. 27 und

28

dargestellt. Fig.

27 liefert einen Querschnitt und Fig. 28 einen

Längendurchschnitt desselben. Der Apparat besteht aus einem geräumigen metallenen

Cylinder p, p, p, p, welcher in Lagern q, q ruht und von einem zweiten Cylinder umgeben ist. Lezterer besteht

zum Theil aus einem gemauerten Baksteingewölbe r, r, um

die Wärme beisammen zu halten, zum Theil aus einem eisernen Halbcylinder s, s, welcher den unteren Theil des Cylinders p, p umgibt und ihn gegen die allzu plözliche, von dem

darunter befindlichen Ofen ausgehende Hize schüzt.

Der rotirende Cylinder p, p ist mit Armen t, t, t versehen, welche an die innere Seite desselben

befestigt und gegen das Centrum hin gerichtet sind. Durch die Umdrehungen des

Cylinders werden die in Folge des Dämpfens zusammenklebenden Federklümpchen

aufgelokert, so daß sie nun gleichförmiger und regelmäßiger den Einwirkungen der

Hize ausgesezt sind. Dieß wird noch durch die zur Verstärkung des Cylinders

dienlichen Arme z, z befördert. Gewisse Theile an den

Enden und Drahtflor u, u überzogen, um dem aus den

troknenden Federn sich entwikelnden Dampfe den Austritt in den ringförmigen, den

Cylinder umgebenden Raum zu gestatten. Von hier entweicht der Dampf durch die

Achsenlager q, q ins Freie. Damit dieses geschehen

könne, dreht sich der Cylinder ganz loker in den lezteren.

Durch Uebertragung der Triebkraft auf die Rolle v, v,

welche mit dem Cylinder p, p an einer und derselben

Achse sizt, wird derselbe in Umdrehung gesezt. Das Feuer spielt gegen den unteren

Theil s des metallenen Halbcylinders, wodurch die Wärme

sich gleichförmig über die Oberfläche des rotirenden Cylinders vertheilt. Auf diese

Weise wird das Sengen oder Verbrennen der Federn durch allzurasch beigebrachte Hize

verhütet.

Wenn die Federn hinreichend getroknet und zugerichtet sind, so werden sie durch eine

an dem einen Cylinderende befindliche Thür w

herausgenommen. Eine entsprechende Thür x ist an dem

Ende des eisernen Halbcylinders s angebracht, um zu der

Thüre w gelangen zu können.

Anstatt den rotirenden Cylinder in ein gemauertes Gehäuse einzuschließen, seze ich

ihn hie und da in einen oder mehrere Cylinder und gebe den äußern Cylindern kleine

Oeffnungen, durch welche der aus den Federn im innern Cylinder sich entwikelnde

Dampf ins Freie entweichen kann. Wenn man nun auf den äußeren Cylinder die Hize

einwirken läßt, indem man denselben entweder in einen Ofen einsezt oder ein Feuer

unter ihm anmacht, während man zugleich den inneren Cylinder rotiren läßt, so

vertheilt sich die Hize regelmäßig und gleichförmig durch den inneren Cylinder und

die in demselben befindlichen Federn werden auf die gehörige Weise getroknet und

zugerichtet.

Tafeln