| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Erzielung einer mechanischen Triebkraft (rotirende Dampfmaschine), so wie zum Heben oder Forttreiben von Flüssigkeiten, worauf sich Henry Davies, Ingenieur zu Wednesbury, in der Grafschaft Stafford, am 14. Jun. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. XXXII., S. 169 |

| Download: | XML |

XXXII.

Verbesserungen an Maschinen zur Erzielung einer

mechanischen Triebkraft (rotirende Dampfmaschine), so wie zum Heben oder Forttreiben von

Fluͤssigkeiten, worauf sich Henry Davies, Ingenieur zu Wednesbury, in der Grafschaft Stafford, am

14. Jun. 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Okt. 1841, S.

153.

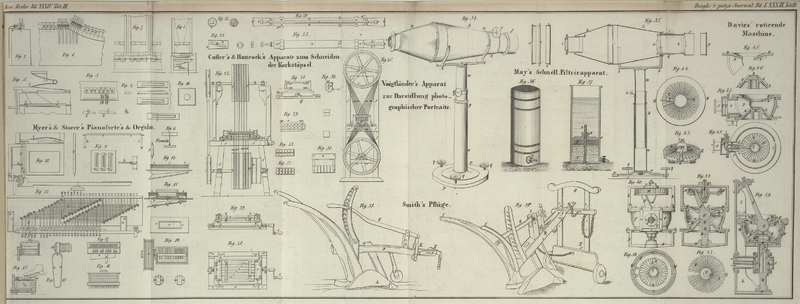

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Davies' rotirende Maschine zum Heben oder Forttreiben von

Flüssigkeiten.

Gegenwärtige Erfindung bezieht sich auf eine Art rotirender Maschinen, worin die

Kammer die Gestalt einer Kugelzone mit konischen Endflächen besizt, deren Spizen dem

Innern der Kugel zugekehrt sind. Die Kammer wird von einer Scheibe oder Platte

durchschnitten, welche an einer Achse festsizt, die unter einem solchen Winkel gegen

die Achse gestellt ist, daß auf jeder Seite der Scheibe ein Radius mit der

gegenüberstehenden Kegelfläche der Kammer in Berührung kommen muß.

Um von diesen Maschinen den größtmöglichen Effect zu erzielen, ist es nöthig, daß

zwischen der erwähnten Scheibe und den Kegelflächen der Kammer an den radialen

Linien stets ein vollkommener Contact stattfinde, um das Eindringen des Dampfes oder

der sonstigen Flüssigkeit zwischen jener Scheibe und den Kegelflächen an den

Berührungslinien zu verhüten.

In Folge dieser Erfindung wird mit Hülfe von Zähnen, welche von jeder Seite der

genannten Scheibe hervorstehen, und einen Theil derselben bilden, und mit Hülfe

anderer Zähne, welche von den Kegelflächen der Kammer hervorstehen und gleichfalls

einen Theil derselben bilden, eine ausgedehntere Berührung hergestellt. Die Zähne an

der erwähnten Scheibe und den Kegelflächen sind so angeordnet, daß jede Reihe in die

gegenüberstehende eingreift, auf dieselbe Weise, wie die Zähne konischer Räder

ineinander greifen; sie müssen ferner so ineinander gepaßt seyn, daß beim Eingreifen

ein vollkommener oder beinahe vollkommener Contact zwischen ihnen stattfindet.

Fig. 40

liefert eine Seitenansicht der Maschine mit der an derselben angebrachten

Verbesserung; Fig.

41 ist ein verticaler Durchschnitt derselben; Fig. 42 ein Grundriß der

Platte oder Scheibe, welche einen flachen Kegel bildet; Fig. 43 stellt die

Scheibe mit einem Theil der unteren Kegelfläche der Kammer in der perspectivischen

Ansicht dar. Diese

Figur zeigt die Zähne der Scheibe im Eingriff mit den Zähnen dieses unteren Kegels,

ferner die Lage desjenigen Theils der Maschine, welcher in gegenwärtiger

Specification mit dem Namen „Kolben“ bezeichnet ist. Fig. 44 ist

ein Grundriß der oberen Kegelfläche und des Kolbens; Fig. 45 ein senkrechter

Durchschnitt des oberen Kegels mit dem Kolben; Fig. 46 ein Durchschnitt

des unteren Kegels; Fig. 47 ein senkrechter Durchschnitt der Kammer, wobei der Kolben und die

Dampfwege sichtbar, die Platte oder Scheibe aber weggelassen ist; Fig. 48 ein

Horizontaldurchschnitt der Kammer mit ihren Dampfwegen und dem Kolben. Leztere Figur

zeigt die Ein- und Austrittsöffnungen, ferner die Stellung eines

Schiebventils, wodurch die Richtung der die Maschine durchströmenden Flüssigkeit

geändert werden kann.

A, B sind die beiden kegelförmigen oder konischen Körper

der Kammer; C der sphärische Theil der lezteren; D der Kolben; E die Platte

oder Scheibe; F die Achse der lezteren; G die Centralkugel; H das

Treibrad, mit welchem das Ende der Achse F bei I durch eine zwekdienliche Kuppelung verbunden ist. Die

Achse K, woran das Rad H

sizt, ist in messingenen Pfannen gelagert, welche mit dem Gerüste L in fester Verbindung stehen. Der untere konische

Körper A sizt nicht fest an der Kammer, sondern schließt

sich mit Hülfe der Liederung O, O dergestalt an dieselbe

an, daß jedem Entweichen der Flüssigkeit dadurch vorgebeugt ist. Dieser konische

Körper hat die Welle M zur Achse, welche sich in einem

an dem Gestelle N befestigten Pfannenlager dreht. P, P ist eine Stopfbüchse zur Liederung der Centralkugel

G; diese Kugel bewegt sich in der von der Stange R unterstüzten Messingschale Q. Die Stange R läßt sich mit Hülfe von

Schlüsseln, die man durch einen in der Welle M

angebrachten Einschnitt stekt, adjustiren. S ist die mit

der Kammer T in Verbindung stehende Zuführungsröhre; U ein in dieser Kammer befindliches Schiebventil; t der mit der Kammer communicirende Eintrittscanal und

x der Ausweg, welcher von der Kammer durch das

Schiebventil U nach der Austrittsröhre X führt. Die an der oberen Seite der Scheibe

befindlichen Zähne a, a, a stehen mit den an dem oberen

konischen Körper B der Kammer befindlichen Zähnen b, b, b im Eingriff. Diese beiden gezahnten Oberflächen

haben gleiche Durchmesser, auch Höhe und Anzahl der Zähne sind in beiden gleich. Die

an der unteren Seite der Scheibe befindlichen Zähne c, c,

c greifen in die auf dem unteren konischen Körper A der Kammer befindliche Verzahnung. Dieser Kegel A besizt einen kleineren Durchmesser als die untere Seite jener Scheibe;

und da die eigenthümliche Thätigkeit der Maschine es nöthig macht, daß sämmtliche in

Eingriff kommenden Zähne hinsichtlich ihrer Höhe miteinander übereinstimmen, so muß

die Zahl der Zähne des

unteren Kegels geringer seyn, als die Zahl der an der unteren Seite der Scheibe

sizenden Zähne.

Der Kegel oder konische Körper B sizt an der Kammer C fest, der Kegel A jedoch

kann frei rotiren. Wenn daher der Achse F die konisch

rotirende Bewegung mitgetheilt wird, und die Zähne auf der oberen Seite der Platte

oder Scheibe in die Zähne des Kegels B eingreifen, so

stehen die an der unteren Seite der Scheibe befindlichen Zähne mit den Zähnen des

Kegels A im Eingriff und nöthigen ihn, im Verhältniß der

Differenz der Zähnezahl der unteren Seite der Scheibe und des Kegels A zu rotiren.

In der erwähnten Scheibe ist ein Einschnitt in der Art angebracht, daß der Kolben in

der Fig. 42

und 43

angegebenen Stellung in der Kammer sich befestigen läßt, und zwischen den zu beiden

Seiten der Scheibe befindlichen Abtheilungen der Kammer eine Communication

herstellt. Der Kolben ist an den oberen konischen Körper und an die sphärische Seite

der Kammer befestigt, und obgleich derselbe mit dem unteren konischen Körper in

keiner festen Verbindung steht, so muß sich doch sein unterer Rand an die Flächen

der auf dem unteren Kegel befindlichen Zähne dergestalt anschließen, daß der

Durchgang des Dampfes zwischen dem Kolben und den Zahnflächen abgesperrt, die

Rotation des unteren Kegels jedoch auf die oben erwähnte Weise gestattet ist. Der

untere Rand des Kolbens sollte so breit seyn, daß er sich wenigstens über zwei Zähne

erstrekt, und den Zahnflächen des unteren Kegels muß eine genau konische, an den

unteren Rand des Kolbens sich anschließende Form gegeben werden.

Die Figuren 49

und 50

stellen die Anwendung vorliegender Erfindung auf eine Maschine dar, wobei die Kammer

sich dreht, und die Achse der Scheibe unter einem gewissen Winkel zur Achse der

Kammer fest gelagert ist.

Fig. 49 ist

ein Verticaldurchschnitt der Maschine, Fig. 50 ein

Horizontaldurchschnitt ihrer Kammer. A und B sind die beiden Kegel der Kammer. Der Kegel A schließt sich vermöge der Liederung und der

Stellschrauben O, O fest an die Kammer an. Der Kegel B befizt einen hervorspringenden Ring, welcher sich

zwischen den Lagern z, z dreht; diese Lager ruhen auf

einem an das Gerüste L, L befestigten Träger. C ist der sphärische Theil der Kammer; E die Scheibe oder Platte; F

die Achse der lezteren; G die Centralkugel, welche auf

dieselbe Weise, wie bei der oben beschriebenen Maschine, und gelagert ist; L, L. das Maschinengestell, welches zugleich die zu den

Wellen F und M gehörigen

Achsenlager I und N trägt.

Die Welle M ist an dem Gehäuse W befestigt, das einen Theil der Kammer bildet und dieselbe zum Theil

umschließt.

Der Dampf, oder welche Flüssigkeit es seyn möge, tritt in einen die Welle M umgebenden Kragen S,

welcher durch eine Scheidewand in zwei Räume X und T getheilt ist. Die Stopfbüchsen Y, Y, Y hindern die Entweichung des Dampfes aus den Abtheilungen X und T. Die Welle M ist hohl und besizt zwei Wege x* und t*. Diese Wege bilden das

Communicationsmittel zwischen den beiden Abtheilungen X

und T und den die Kammer umgebenden Canälen x und t; die eine derselben

dient dem Dampfe als Eingang, die andere als Ausweg, wie die Pfeile anzeigen. Die

Canäle x und t werden durch

ein Gehäuse gebildet, welches über den unteren Kegel und die sphärische Seite der

Kammer paßt und mit der Kammer vermittelst Einschnitten in Communication steht. Der

Kolben ist in der Kammer auf die Fig. 47 und 48

dargestellte Weise angeordnet.

Tafeln