| Titel: | Verbesserungen an Pianofortes, an den sogenannten Seraphinen und an gewissen Gattungen von Orgeln, worauf sich John Frederick Myers, in Charlotte Street, Rathbone Place in der Grafschaft Middlesex, und Joseph Storer, Verfertiger musikalischer Instrumente in Bidborough Street, New Road in derselben Grafschaft, ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. XXXV., S. 177 |

| Download: | XML |

XXXV.

Verbesserungen an Pianofortes, an den sogenannten

Seraphinen und an gewissen Gattungen von Orgeln, worauf sich John Frederick Myers, in Charlotte Street, Rathbone Place in der Grafschaft Middlesex, und Joseph Storer,

Verfertiger musikalischer Instrumente in Bidborough Street, New Road in derselben

Grafschaft, ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent Inventions. Okt. 1841, S.

193.

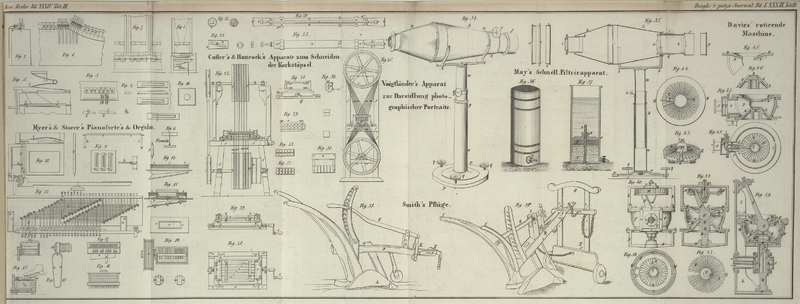

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Myers' und Storer's Verbesserungen an Pianofortes etc.

Unsere Erfindung bezieht sich fürs Erste auf eine Methode, die Saiten eines

Pianoforte's so anzuordnen, daß sie sich leichter und genauer stimmen lassen.

Fig. 1 liefert

die theilweise Frontansicht eines aufrechtstehenden Pianoforte's, so viel nämlich

zur Beschreibung des wesentlichen Theils der Erfindung nöthig ist.

Fig. 2 ist ein

Querschnitt der in Fig. 1 sichtbaren Theile.

Fig. 3 ein

Grundriß derselben. Wir bemerken hiebei, daß vorliegender Theil unserer Erfindung

sich in gleichem Sinne auf größere Pianos anwenden läßt, was nach erfolgter näherer

Erläuterung des Apparates erhellen wird. a ist eine

metallene Schiene, auf welcher sämmtliche Hebel, woran die Saiten befestigt sind,

ruhen. b, b ist eine Reihe von Hebeln, welche sich um

die Stange a als Stüzpunkt drehen; c eine Metallstange, welche mit Hülfe von Schrauben oder

auf eine sonstige zwekdienliche Weise an die Unterlagsschwelle des Instrumentes

befestigt ist. Man wird bemerken, daß die Hebel zur Erleichterung der Anordnung von

zweierlei Länge sind, und daß für jeden Hebel eine Richtschraube durch die Stange

c geht. Zufolge dieser Einrichtung läßt sich das

hintere Ende eines jeden Hebels niederdrüken, um vermöge der hiedurch entstehenden

Spannung die erforderliche Genauigkeit der Stimmung zu erlangen. Jede Saite hat

ihren besonderen Hebel b, und wird dadurch an denselben befestigt, daß ihr Ende

durch das in der Hervorragung des Hebels befindliche Loch gezogen und dann

drei- oder viermal um diese Hervorragung gewikelt wird. Hiebei bedienen wir

uns am anderen Ende der Saite des gewöhnlichen Stimmpfloks. Mit Hülfe des lezteren

zieht man nun die Saite so weit an, bis die Stimmung beinahe erreicht ist; die

vollständige Stimmung erlangt man sodann bequemer mit Hülfe des erwähnten Hebels und

der Stellschraube. Alle Hebel b ruhen, wie man sieht,

einfach auf der Schiene a als Stüzpunkt, und dieß ist

alles, was für nöthig gefunden wurde. Wir beschränken uns nicht auf die Anordnung

genau so, wie sie beschrieben wurde, wenn nur die angewandten Hülfsmittel dem Wesen

nach mit den obigen übereinkommen. Wir nehmen daher als den ersten Theil unserer

Erfindung die oben erläuterte Einrichtung der Saiten in Pianofortes zur

Erleichterung des Stimmens in Anspruch.

Wir gehen nun zur Beschreibung des zweiten Theils der Erfindung über, welcher sich

auf ein Constructionsverfahren der vibrirenden Federzungen und ihrer Lage bezieht,

wie sie bei jenen musikalischen Instrumenten, den sogenannten Seraphinen oder

Windharmonikas in Anwendung kommen. Bei dem gewöhnlichen Verfertigungsverfahren

solcher Federzungen bildete die Zunge und ihr Lager besondere Theile, welche an

einander befestigt wurden. Der Zwek gegenwärtiger Erfindung nun geht darauf hinaus,

jede dieser vibrirenden Federzungen mit ihrem Lager aus einem Stük Metall zu verfertigen, wozu wir dem Stahl den Vorzug und dem

Lager auf die unten zu erläuternde Weise die erforderliche Festigkeit geben.

Fig. 4 liefert

die untere und obere Ansicht, die Seiten- und Endansicht einer dem

vorliegenden Theile unserer Erfindung gemäß construirten, frei vibrirenden

Federzunge. Wir bedienen uns des Ausdruks „frei vibrirende

Federzunge“ zur Unterscheidung von den gewöhnlich an Orgelpfeifen

angebrachten Zungen, welche weiter sind als die durch sie bedekten Oeffnungen,

während bei den in Rede stehenden Windharmonikas die federnden Zungen frei in ihren

Oeffnungen vibriren. Die in Fig. 4 dargestellte

Federzunge ist eine der tieferen Baßnoten einer Seraphine; um die höheren Noten

herzustellen, läßt man die Größe der vibrirenden Feder und des Rahmens stufenweise

abnehmen. Der Rahmen wird aus einer dünnen Stahlplatte mittelst eines geeigneten

Formstempels in einer Schwungpresse ausgeschlagen. Durch dieses Ausschlagen des

Metalls erreicht man ungeachtet seiner Dünne eine bedeutende Steifheit. Nachdem wir

den Rahmen auf die angegebene Weise ausgeschlagen haben, schneiden wir die federnde Zunge mit

Hülfe einer anderen Form gleichfalls in einer Schwungpresse aus. Die Zunge wird

darauf an ihren Rändern zugefeilt, damit sie in der Oeffnung, woraus sie geschnitten

ist, vibriren könne. Durch Abfeilen gibt man der Zunge die richtige Stimmung. Ist

dieß geschehen, so härten wir den Rahmen und seine Zunge und lassen sie bis zur

Uhrfederhärte an.

Fig. 5 zeigt

den Theil eines Windkastens einer Seraphine mit unserer verbesserten Construction

frei schwingender Federzungen, welche durch die gebogenen Stifte der Schrauben a a in ihrer Lage erhalten werden. Durch Umdrehung

dieser Schraubenstifte nach entgegengesezter Richtung läßt sich der Rahmen mit

seiner Feder leicht abnehmen.

Fig. 6 stellt

ein Verfahren dar, diese Art frei vibrirender Federzungen zu stimmen. Die

Stimmvorrichtung besteht in einem Hälter, welcher sich längs der Zunge verschieben

läßt, bis der verlangte Ton erreicht ist. Um den nachtheiligen Einfluß zu

beseitigen, welchen das Vibriren der Feder gegen Metall haben könnte, geben wir dem

Schieber einen Ueberzug aus Kautschuk oder einem anderen zur Dämpfung jenes

Contactes dienlichen Material. Die Anordnung dieses Schiebers läßt sich auf die eine

oder die andere Weise bewerkstelligen; die Einrichtung aber, welcher wir den Vorzug

geben, besteht aus dem umgebogenen Stifte einer Schraube; dieser Stift kommt über

die vibrirende Feder zu liegen und ist fortwährend mit derselben in Berührung, darf

sie jedoch nicht drüken, um ihre Stellung in der Oeffnung nicht zu ändern. Dreht man

nun den Schraubenstift nach dem einen oder dem anderen Ende der Federzunge hin, wie

dieß durch punktirte Linien angedeutet ist, so ändert sich begreiflicherweise der

Ton. Wir haben es zwekmäßig gefunden, bei den oberen Noten die Rahmen der

vibrirenden Federn mit Blei auszufüllen und eine Oeffnung von der Größe der Feder

darin zu lassen; auf diese Weise haben wir die Rahmen der oberen Octave wirklich

ausgefüttert. — Als den zweiten Theil unserer Erfindung nehmen wir in

Anspruch, 1) obiges Constructionsverfahren der vibrirenden Federzungen und ihrer

Einfassungen, 2) die an frei vibrirenden Federzungen anzubringende bewegliche

Stimmvorrichtung.

Wir gehen nun zu einem weiteren Zweig unserer Erfindung über. Dieser bezieht sich auf

die Anwendung zweier oder mehrerer Zungen an einer Pfeife oder Kammer, deren Zwek

hauptsächlich darauf hinausgeht, die unteren Baßtöne der Orgeln zu unterstüzen,

wiewohl dieser Theil unserer Erfindung auch auf höhere Töne anwendbar ist.

Fig. 7 liefert

den Durchschnitt eines Theiles dreier Pfeifen oder Kammern.

Fig. 8 einen

Querschnitt von Fig.

7.

Fig. 9 stellt

den Grundriß von drei für eine der Pfeifen dienlichen freien Zungen dar; und

Fig. 10 den

Grundriß der in der Pfeife befindlichen Scheidewand mit ihrer Oeffnung. Die

Punktirungen in Fig.

8 dienen zur Bezeichnung einer veränderten Construction der Pfeife. Durch

eine solche Einrichtung sparen wir Raum und Kosten, und erreichen außerdem noch

andere Vortheile, wovon sich Orgelbauer leicht überzeugen werden.

Ein anderer Zweig unserer Erfindung betrifft die Anbringung eines eigenthümlichen

Apparates an den Tasten von Instrumenten mit frei vibrirenden Federzungen, um zwei

oder mehrere Octaven miteinander zu verbinden.

Fig. 11 zeigt

einen Theil einer Seraphine im Durchschnitt. a ist eine

der Tasten und b der Stecher. c ist eine Achse, welche sich in geeigneten Lagern dreht, die in der

Rükwand des Instrumentes angebracht sind. Diese Achse läßt sich mit Hülfe der

Verbindungsstange d drehen, welche an einem Pedal

befestigt ist, und dadurch dergestalt auf und nieder bewegt wird, daß sie der Achse

c eine Viertelsdrehung ertheilt. e ist eine durch die Achse c

leicht gleitende Stange. Wenn daher die Achse c in der

in Fig. 11

dargestellten Lage sich befindet, so bringt sie die entsprechende, um eine Octav

höhere Note auf folgende Weise in Thätigkeit. f ist ein

an der Rükwand des Instrumentes scharnierartig drehbarer Hebel. g eine senkrechte, auf dem Hebel ruhende Stange; in dem

Hebel f befindet sich ein Loch, welches zur Aufnahme

eines von dem unteren Theile der Stange g

hervorstehenden Stiftes dient. Auch die Stange g besizt

an ihrem oberen Theile einen hervorragenden Stift, welcher durch einen an der Achse

i befestigten Arm h

geht; die Achse i dreht sich an der Rükwand des

Instrumentes in geeigneten Lagern. Zur Vermeidung des klappernden Geräusches

befindet sich zwischen jedem der genannten Theile Wollentuch; auch die verschiedenen

Achsen i sind da, wo sie sich in ihren Lagern drehen,

mit Wollentuch überzogen, so daß sie sich ohne Geräusch bewegen. An jeder der Achsen

i steht ein zweiter Arm j hervor; dieser trägt den Stecher b′,

welcher, wenn er in Thätigkeit gesezt wird, die Klappe hebt. Angenommen nun, die

Taste a, Fig. 11, gehöre zur Note

A, und der Spielende habe mittelst des Pedals der

Stange e die verticale Stellung zwischen dem Ende der

Taste a und dem Hebel f

gegeben, so ist einleuchtend, daß beim Niederdrüken der Taste nicht nur die Note A, sondern auch die um eine Octav höhere Note angespielt

wird, und daß auf ähnliche Weise mehr als zwei Octaven miteinander verbunden werden

können. Es ist aber auch klar, daß, wenn der Spieler die Achse c aus ihrer nunmehrigen Stellung bringt, so daß die

Stange e in die horizontale Lage gelangt, beim

Anschlagen der Taste a nur die Note A tönen wird.

Fig. 12

liefert eine Ansicht des vollständigen Apparates zur Verbindung zweier Octaven. Man

sieht, daß die Achse c für jede Note ein Stängelchen e besizt, und daß jede Taste mit einem Apparate versehen

ist, welcher dem rüksichtlich der Taste a beschriebenen

entspricht. Wenn daher die Achse c in der in Fig. 11

dargestellten Lage sich befindet, so hat das Anschlagen irgend einer Taste zur

Folge, daß außer der zu derselben gehörigen Note noch die um eine Octave höhere Note

ertönt. Wird dagegen der Achse eine solche Drehung gegeben, daß die Stängelchen c in horizontale Lage gelangen, so wird jede Taste nur

die zu ihr gehörige Note ins Tönen bringen. Jede Taste hat sowohl ihren gewöhnlichen

Stecher b, als auch den Hülfsstecher b′; beide Stecher laufen, wie Fig. 11 zeigt, in eigenen

Führungen. Was von der einen Taste gilt, gilt für alle anderen Tasten und den mit

ihnen in Verbindung stehenden Theilen, ausgenommen, daß die senkrechten Stangen g und die Stecher b′,

wie aus Fig.

12 deutlich erhellt, von verschiedener Länge sind.

Nachdem wir somit diesen Theil unserer Erfindung beschrieben haben, bemerken wir, daß

wir auf keinen einzelnen Theil für sich, sondern lediglich auf die

Verbindungsmethode zweier oder mehrerer Octaven Anspruch machen.

Ein anderer Theil der Erfindung betrifft eine Constructionsmethode der Blasebälge in

Anwendung auf Seraphinen, so daß man von einem und demselben Blasebalg zwei

abgesonderte Windpressungen erhält.

Fig. 13 stellt

einen solchen Blasebalg dar; a, a sind die

Inductionsventile und b, b die in den Windbehälter

führenden Ventile. Der Behälter hat, wie man sieht, zwei Oberflächen, c und c′, und diese

wirken gemeinschaftlich als eine Deke, welche sich hebt und senkt, je nachdem die

Luft ein- oder ausströmt. Man kann übrigens auch den Theil c′ allein arbeiten lassen, während der Theil c fest stehen bleibt. Angenommen nun, die Oberfläche c′ sey mit einem Gewicht von ½ Pfd. und

die Fläche c mit einem Gewicht von 1 Pfd. auf den

Quadratzoll Fläche belastet, so kann der Wind, so lange die Thätigkeit des

Blasebalges gemäßigt ist, unter einem Druk von ½ Pfd. auf den Quadratzoll aus

dem Reservoir strömen. Wird jedoch eine stärkere Pressung gewünscht, so stößt die

Fläche c′ gegen den Theil c, worauf sie beide vereint als eine einzige vollständige Fläche wirken,

und der Wind unter einem Druk von 1 Pfd. auf den Quadratzoll aus dem Behälter tritt.

Es versteht sich, daß die Belastung nach Willkür des Spielers abgeändert werden

kann. Obgleich wir es vorziehen, die Oberfläche c′ innerhalb des Windbehälters wirken zu lassen, so ist doch

einleuchtend, daß dieß auch außerhalb desselben geschehen kann. In diesem Falle

geben wir dem Windbehälter die durch punktirte Linien angedeutete Erweiterung und

hindern das allzu hohe Steigen der Fläche c′

durch Schnüre, welche wir an derselben so wie an der Fläche c befestigen. Durch diese Anordnung verhüten wir eine zu starke Spannung

des die Theile c, c′ verbindenden Leders.

Fig. 14 zeigt

eine andere Einrichtung, um die Pressung des aus dem Windkasten tretenden Windes zu

ändern. Ueber dem Windbehälter wird nämlich ein Gewicht aufgehängt, damit, wenn man

eine höhere Pressung wünscht, der Blasebalg die obere Fläche c des Behälters unter das herabhängende Gewicht, und auf diese Weise das

leztere in Thätigkeit bringe, wodurch ein größerer Druk gegen den Windbehälter

hervorgebracht wird, welcher den Wind mit größerer Gewalt ausströmen läßt. Anstatt

des beständig herabhängenden Gewichts bedienen wir uns hie und da geeigneter

Leitrollen, und bringen die Schnur, woran das Gewicht hängt, mit einem Pedal in

Verbindung, so daß das Gewicht von Zeit zu Zeit auf den Windbehälter herabgelassen

oder von demselben erhoben werden kann.

Ein anderer Zweig unserer Erfindung bezieht sich auf eine eigenthümliche Construction

eines doppeltwirkenden Fußblasebalgs, welcher in Fig. 15 im Durchschnitt

dargestellt ist. a, a ist die Büchse, worin der

Blasebalg enthalten ist. Der Balg b wird mit Hülfe des

Tretschämels c und zweier Verbindungsstangen e auf und nieder bewegt, wie bei näherer Betrachtung der

Figur deutlich erhellt. Der Balg b ist mit dem Boden der

Büchse a und dem Dekel f auf

die gewöhnliche Weise verbunden, und der Dekel sizt, wenn der Blasebalg in

Thätigkeit ist, mittelst der Feder g an dem oberen

Theile der Büchse fest. Die Feder g läßt sich, wenn der

Blasebalg außer Thätigkeit ist, nach entgegengesezter Richtung drehen, so daß auf

diese Weise der Apparat dichter zusammengepakt werden kann. h, h sind die beiden Inductionsventile, wovon das eine für den oberen, das

andere für den unteren Theil des Blasebalges bestimmt ist; i,

i die beiden Eductionsventile, das eine für den oberen, das andere für den

unteren Theil des Blasebalgs. Wir bemerken, daß das Constructionsverfahren

doppeltwirkender Blasebälge iu Anwendung auf musikalische Instrumente mit freien Federzungen den

vorliegenden Theil unserer Erfindung bildet, und daß die andere unter Fig. 15

dargestellte Abbildung auch den Fall darstellt, wie die gegenwärtige

Blasebalgconstruction mittelst einer biegsamen oder anderen Röhre auf eine Seraphine

anwendbar ist.

Ein fernerer Theil unserer Erfindung betrifft ein Constructionsverfahren des

Blasebalgs für Seraphinen oder Instrumente mit frei vibrirenden Zungen, welche

mittelst Tasten gespielt werden, und besteht darin, daß man den Blasebalg zu Füßen

des Spielers anbringt. In Folge dieser Anordnung braucht das Instrument nicht so

weit zu seyn, als dieß seither der Fall war; auch gewährt diese Einrichtung den

Verfertigern musikalischer Instrumente manche Vortheile hinsichtlich der Anbringung

und Herstellung verschiedener Theile des Instruments. In Ausführung dieses Zweiges

unserer Erfindung machen wir vorzugsweise das Gestell so lang, als das Instrument

breit ist, um dem Blasebalge die größtmögliche Breite geben zu können; dem

Blasebalge selbst aber geben wir die gewöhnliche Construction. Die Verbindung des

Blasebalgs mit dem Windkasten des Instruments stellen wir mit Hülfe einer biegsamen

oder sonstigen zwekdienlichen Röhre her.

Ein weiterer Zweig unserer Erfindung betrifft die Anwendung von Handblasebälgen,

welche denjenigen ähnlich sind, deren man sich in Verbindung mit dem Accordion und

kleineren Seraphinen bedient. Der Vortheil dieser Combination liegt darin, daß, wie

bei einem Pianoforte, eine Klaviatur vorhanden ist, wodurch für eine das Klavier

gewohnte Person das Spiel auf der Handseraphine erleichtert wird. Wir ziehen es vor,

die Anordnung so zu treffen, daß jede Taste einen Ton gibt, nach welcher Richtung

auch der Blasebalg in Thätigkeit seyn möge. Für jede Note haben wir nämlich zwei

vibrirende Federn, wovon die eine beim Oeffnen, die andere beim Schließen des

Blasebalgs tönt.

Die Figuren

16, 17

und 18

liefern den Grundriß, die Frontansicht und die Endansicht eines solchen Instruments.

Es gleicht in mancher Hinsicht dem Accordion, unterscheidet sich jedoch von

demselben in Beziehung auf die Anordnung der Tasten.

Der Spielende sezt das Instrument auf das linke Knie und befestigt es daran mit Hülfe

eines unter dem Fuße weggehenden Riemens. Zu dem Ende ist an den unteren Theil des

Instruments eine ausgepolsterte Platte a und zu beiden

Seiten jener Riemen b befestigt, welcher unter dem Fuße

des Spielers hinweggeht. Mit der linken Hand sezt der Spielende den Blasebalg in

Bewegung und mit der rechten spielt er auf den Tasten, Die innere Construction

dieses Instruments

bedarf keiner näheren Erläuterung, indem sie von derjenigen eines größeren

Instruments sich nicht unterscheidet, ausgenommen, daß sie in einem kleineren

Maaßstabe ausgeführt ist.

Fig. 19 stellt

den Grundriß eines Instruments dar, welches so eingerichtet ist, daß es, anstatt auf

dem Knie gehandhabt zu werden, auf einen Tisch gestellt und auf demselben befestigt

werden kann. a, a ist der Handblasebalg, welcher sich,

anstatt einen Theil des Instruments zu bilden, von demselben vermittelst einer

verschiebbaren Verbindung zweier Platten b, c trennen

läßt. Die eine dieser Platten ist an den Blasebalg, die andere an der einen Seite

des Instruments befestigt; beide Platten lassen sich mit Hülse eines

schwalbenschwanzförmigen Schiebers in der einen und einer entsprechenden Nut in der

anderen aneinander kuppeln.

Tafeln