| Titel: | Beschreibung des Voigtländer'schen Apparates zur Darstellung photographischer Porträte, nach der Berechnung des Hrn. Professor Dr. Petzval. Von Hrn. Friedrich Voigtländer Sohn, Optiker und Mechaniker. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. XXXVII., S. 188 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Beschreibung des Voigtlaͤnder'schen Apparates zur Darstellung photographischer

Portraͤte, nach der Berechnung des Hrn. Professor Dr. Petzval. Von Hrn. Friedrich Voigtlaͤnder

Sohn, Optiker und Mechaniker.

Aus den Verhandlungen des niederoͤsterreich.

Gewerbvereins, 5tes Heft, 1841.

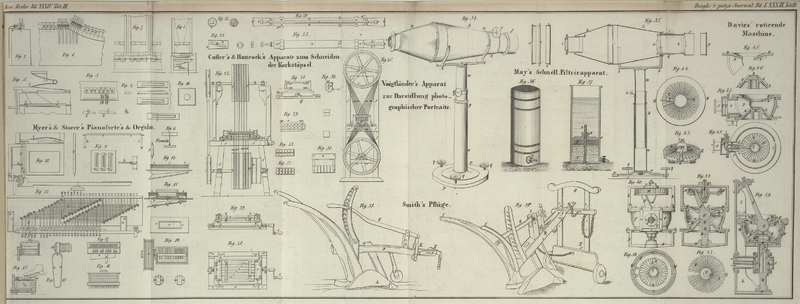

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Voigtländer's Camera

obscura.

Durch die herrliche Entdekung Daguerre's wurde das

Bedürfniß rege gemacht, eine bessere Camera obscura zu

besizen, als die bisher bestehende. Wenn es sich nur darum handelte, das durch eine

einfache oder achromatische Linse auf einer mattgeschliffenen Glastafel

hervorgebrachte Bild zu betrachten, oder zu zeichnen, so konnte diese wohl genügen,

da man mehr das Bild überhaupt, mehr den Totaleindruk berüksichtigte; allein hier,

wo man das auf der Plaquéplatte fixirte Bild in seinen Einzelnheiten oft selbst mit

bewaffnetem Auge untersucht, um seine Schönheiten und alle seine Details

aufzufinden, da konnten die vorhandenen Instrumente den höher gestellten

Anforderungen nicht mehr entsprechen, und es wurde Aufgabe der praktischen Optik,

vollkommnere Instrumente zu erzeugen.

Dem Anscheine nach dürfte die Lösung dieser Aufgabe keineswegs zu den schwierigen

gehören, insbesondere, wenn man bedenkt, zu welcher großen Vollkommenheit man es in

lezter Zeit bereits in der Erzeugung optischer Instrumente höherer Art, als:

Fernröhre, Mikroskope etc. gebracht hat; bei näherer Beleuchtung des Gegenstandes

ergeben sich jedoch die dem Praktiker zu Gebot stehenden Mittel zur Erreichung des

vorgesezten Zwekes bald als unzulänglich. — Jede Linse, sie sey einfach oder

achromatisch, gibt, wie bekannt, von einem entfernten Gegenstande, also für als

parallel angenommene Strahlen in einer Entfernung, gleich ihrer Brennweite, das Bild

eben dieses Gegenstandes, doch nicht in einer Ebene, sondern gekrümmt, und zwar im

Verhältnisse ihrer Brennweite. Als Folge hievon ergiht sich nun, daß, wenn man das

Bild auf eine mattgeschliffene Glastafel fallen läßt, wie dieß bei der Camera obscura der Fall ist, nie alle Theile desselben

gleich scharf und deutlich erscheinen können; ein zweiter Uebelstand liegt ferner

darin, daß, würde man selbst die das Bild auffangende Glastafel nach der erwähnten

Krümmung formen, vermöge der Gestalt der Linse dennoch das Bild am Rande stets

weniger Schärfe als in der Mitte hätte, welche Ungleichheit der Schärfe wieder im

Verhältniß der Oeffnung zur Brennweite der Linse steht. Man könnte wohl diesen

Uebelständen einigermaßen dadurch abhelfen, daß man der Linse bei sehr großer

Brennweite nur eine geringe Oeffnung gäbe, wodurch aber wieder bedeutender

Lichtmangel eintreten würde.

Die hier angeführten Nachtheile ergeben sich allerdings auch bei anderen optischen

Instrumenten, z. B. den Fernröhren; allein ihr Einfluß ist bei diesen nur ein sehr

geringer, da man von dem durch das Objectiv hervorgebrachten Bilde nur einen ganz

kleinen Theil, und zwar den besten, nämlich die Mitte, durch das Ocular betrachtet,

da das in lezterem angebrachte Diaphragma den weniger präcisen Theil des Bildes

dekt. — Ganz andere Forderungen stellt man an die zum Behufe der

Daguerreotypie eingerichtete Camera obscura; das durch

sie hervorgebrachte Bild soll groß seyn, in einer Ebene liegen, in allen seinen

Theilen gleiche Schärfe und besondere Lichtstärke besizen.

Auf welche Weise man bisher allen diesen Bedingungen zu entsprechen suchte, ist

bekannt. Eine achromatische Linse von 3 Zoll Oeffnung und 16 bis 18 Zoll Brennweite

wurde mittelst einer, in einer bestimmten Entfernung vorgestekten Blendung bis auf 1

Zoll Oeffnung gedekt. Durch diese Einrichtung wurden nun jene Strahlen, welche

vermöge der Form der Linse nie zur Vereinigung gebracht werden konnten, mithin auf

die Deutlichkeit des Bildes störend einwirken mußten, gar nicht zugelassen, und

somit nun eine ziemliche Gleichförmigkeit des Bildes in Bezug auf Schärfe erhalten.

Dieser Vortheil konnte jedoch nur durch Aufopferung eines anderen erlangt werden,

nämlich des Lichts, welches vermöge der sehr kleinen Oeffnung der Linse nur gering

seyn konnte, welcher Mangel an Licht sich besonders am Rande des Bildes auffallend

darstellte. Wie sehr man sich auch bemühte, durch eine veränderte zwekmäßigere

Construction der Linse der Blendung entbehren zu können, immer mußte man wieder

darauf, als dem kleineren von zwei Uebeln, zurükkommen, da man bei Weglassung

derselben wohl an Licht gewann, jedoch auf jede Schärfe des Bildes Verzicht leisten

mußte. Durch diesen lezten Umstand war es auch mit dem von Daguerre angegebenen Apparate gänzlich unmöglich, nur einigermaßen

gelungene Porträte zu

erzeugen, man mußte hierauf so lange Verzicht leisten, bis es endlich der Theorie im

Vereine mit Praxis gelang, jene Schwierigkeiten zu heben, welchen leztere allein

nicht gewachsen war.

Hr. Dr. Petzval, Professor der

höheren Mathematik an der hiesigen k. k. Universität, angeregt durch Hrn. Prof. v.

Ettingshausen, welcher sich zu jener Zeit mit

vielseitigen Versuchen über die damals neue Entdekung Daguerre's beschäftigte, unterzog die Aufgabe, ein dem Zweke der

Daguerreotypie möglichst entsprechendes Objectiv zu erhalten, einer langen und

ausgedehnten Untersuchung und Berechnung, als deren Resultat sich die nun allgemein

bekannte Linsencombination ergab, und uns wurde die Ehre der praktischen Ausführung,

so wie die Anordnung und Zusammenstellung des Apparates selbst zu Theil.

Diese Linsencombination besteht aus zwei achromatischen, von einander getrennten

Objectiven, wovon das erste, dem Objecte zugekehrte, 18 Linien, das zweite 19 Linien

freie nüzliche Oeffnung hat; die Brennweite beider ist 5½ Zoll. Durch diese

so große Oeffnung der Objective bei so kurzer Brennweite derselben wurde eine

eilfbis zwölfmal so große Lichtstärke erreicht, als bei den früheren Daguerre'schen Apparaten bei einer gesteigerten Präcision

des Bildes.

Inwiefern überhaupt sowohl der optische Theil unseres neuen Apparates als dieser

selbst dem beabsichtigten Zwek entspricht, weiset der vom Hrn. Prof. v. Ettingshausen erstattete Bericht der Abtheilung für

Chemie und Physik aus (siehe S. 85 in diesem Bande des polytechnischen Journals), so

wie die allgemeine Anerkennung und ausgedehnte Anwendung unseres Apparates, dessen

Beschreibung nun hier folgt:

Fig. 34 ist

die perspectivische Ansicht der Camera obscura auf ihrem

Stative.

Fig. 35 ein

Durchschnitt derselben.

A die Camera obscura.

a, b die beiden achromatischen Objective, welche mittelst

des Triebes c in dem Rohre d

gegen das matte Glas e vor- und rükwärts zu

stellen sind.

f ein vor den Objectiven aufgeschraubtes Rohr zur

Abhaltung des seitwärts einfallenden falschen Lichts, mit dem Dekel g zur Schließung der Objective.

h der mit dem matten Glase e

versehene Conus, welcher sich in die Camera obscura

aus- und einschrauben läßt.

i die Loupe, in dem Rohre k

verschiebbar, zur besseren Beobachtung des Einstellens der Objective auf dem matten

Glase.

B das Stativ der Camera

obscura, bestehend aus dem Trägerl, den beiden in einander verschiebbaren Zugröhren m und n zur Erhöhung der Camera, der Klemmschraube o

zur Feststellung der Zugröhren in der erforderlichen Höhe, der Platte p mit den drei Stellschrauben q zur Erzielung der horizontalen Lage der Camera.

C eine Fassung zur Aufnahme der Plaquéplatte r bestimmt, welche leztere in den inwendig mit einem

Schraubengange versehenen Ring s gelegt, durch

Aufschrauben desselben auf die Fassung C an dieser

befestigt wird. t der Dekel dieser Fassung, um die

jodirte Platte vor dem Zutritt des Lichts zu schüzen.

Die (Camera obscura sammt Stativ nebst allen

Nebenbestandtheilen sind, der größeren Genauigkeit und Sicherheit wegen, von Metall

gearbeitet. Das Stativ B läßt sich zum bequemeren

Transport von der Platte p abschrauben.

Der vollständige Apparat enthält nebst dem hier beschriebenen Instrumente alle

Vorrichtungen und Gefäße zum Iodiren, Queksilbern und Waschen der Platten, so wie

eine zweite Plattenfassung C, und ist in einem polirten

Kasten von Nußbaumholz mit Schloß von 19″ Länge, 12½″ Breite

und 7½″ Höhe eingeschlossen. Bei dem Gebrauche des Instruments wird

die Platte p auf einen Tisch gestellt, das Stativ B in dieselbe eingeschraubt, die Camera A auf den Träger l gelegt, und zwar so,

daß die vorspringende ränderirte Fassung n an der Seite

der kleineren Gabel des Trägers l anliegt, damit die Camera jedesmal die gleiche Lage erhält.

Nachdem die zu porträtirende Person der Camera gegenüber

in eine passende Stellung gebracht ist, wird diese mittelst der drei Stellschrauben

q in die horizontale Lage gestellt, indem es, um

Verzerrungen der Gesichtszüge zu vermeiden, wesentlich ist, die Platte in eine mit

dem Kopfe parallele Richtung zu stellen.

Was die Entfernung der Camera betrifft, so ist diese

willkürlich, da hiedurch nur die Größe des Bildes verändert wird; doch ist es nicht

rathsam, näher als 3 Schuh zu gehen, da sonst ebenfalls wieder Verzerrung eintritt.

Durch die Verschiebung des Zugrohrs m, welches alle

Bewegungen zuläßt, sowohl auf-, ab- und seitwärts, wird nun das Bild

in die Mitte des matten Glases e oder etwas höher

gebracht, und die Zugröhre mittelst der Klemmschraube o

befestigt. Die genaue Einstellung des Bildes auf dem matten Glase e wird leicht durch den an den Objectiven angebrachten

Trieb c bewerkstelligt. Zur besseren Beobachtung dieser

Einstellung dient, wie schon erwähnt, die Loupe i, die

übrigens auch ganz herausgezogen werden kann, für den Fall, daß man es vorziehen

sollte, mit freiem Auge zu beobachten. — Nachdem nun die gehörige Aufstellung

des Instruments und die genaue Einstellung des Bildes auf dem matten Glase geschehen ist, werden die

Objective mittelst des Dekels g geschlossen; die Camera von dem Träger sorgfältig abgehoben, an einen

dunklen Ort gebracht, der Conus h mit dem matten Glase

e abgeschraubt, die Fassung C mit der schon früher jodirten Platte r in

die Camera eingeschraubt, und diese wieder sorgfältig

auf den Trägel l aufgelegt, der Dekel von den Objectiven

abgezogen, und so die Platte der Einwirkung des Lichts ausgesezt. Die Objective

werden hierauf von Neuem geschlossen, die Camera wieder

abgehoben, und die Platte dann den ferneren bekannten Operationen unterworfen,

welche weiter durchzuführen hier nicht der Zwek ist, indem das Verfahren das von Daguerre angegebene ist, mit Ausnahme einiger

Abweichungen und Vereinfachungen, welche wir in der unseren Apparaten beigegebenen

Gebrauchsanweisung näher bezeichnet haben.

Tafeln