| Titel: | Verbesserungen an den Instrumenten zum Messen des Gases, Wassers und anderer Flüssigkeiten, ferner an den zu diesem Zweke dienlichen Hähnen oder Ventilen, worauf sich John Hanson, Ingenieur zu Huddersfield in der Grafschaft York, am 22. August 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. LIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LIII.

Verbesserungen an den Instrumenten zum Messen des

Gases, Wassers und anderer Fluͤssigkeiten, ferner an den zu diesem Zweke

dienlichen Haͤhnen oder Ventilen, worauf sich John Hanson, Ingenieur zu Huddersfield in der

Grafschaft York, am 22. August 1840 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Nov. 1841, S.

258.

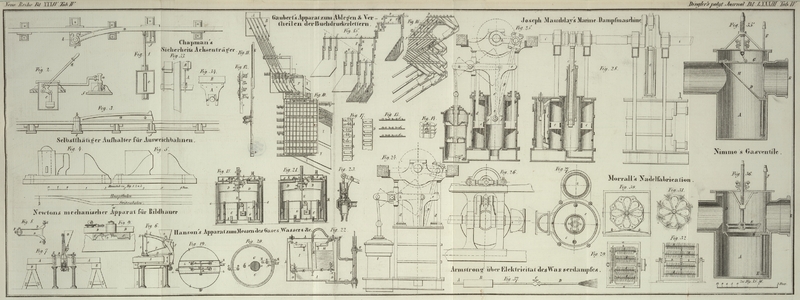

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hanson's verbesserte Instrumente zum Messen des Gases

etc.

Die in Rede stehende Erfindung besteht aus folgenden Haupttheilen: 1) in Beziehung

auf Gasmesser in der Anwendung von Steinöhl oder Steinkohlenöhl, als Liederung oder

hydraulisches Ventil, um die Entweichung des Gases aus einer Abtheilung des Meters

in die andere zu verhüten; 2) in einem eigenthümlich construirten Apparate, zum

Messen des durchströmenden Gasvolumens; 3) in einem neuen Apparate zum Messen der

durchfließenden Wassermenge oder einer andern Flüssigkeit; 4) in einer verbesserten

Construction des Schiebventils zum Absperren und Einlassen der Flüssigkeit in

Anwendung auf alle Meßapparate.

Fig. 18

liefert den senkrechten, die innere Einrichtung darstellenden Durchschnitt einer

verbesserten Construction der Meter nach der Linie a, b,

Fig.

19.

Fig. 19 ist

ein Grundriß des Apparates, wobei der Dekel oder Mantel der obern Abtheilung

weggelassen ist, um die Lage der Ein- und Austrittsventile sichtbar zu

machen; Fig.

20 ist ein anderer Durchschnitt, welcher tiefer, nämlich nahe der Linie

c, d, Fig. 18, genommen ist. In

diesen Figuren tritt das Gas in die eine Kammer, und füllt sie an, während die

andere sich entleert. Fig. 21 ist gleichfalls

ein senkrechter Durchschnitt, der aber die Theile des Meters nach erfolgtem Wechsel

der Ventile in einer andern Lage zeigt; mit andern Worten, diejenige Kammer, welche

in Fig. 18

das Gas in Empfang nahm, läßt dasselbe in dieser Figur ausströmen, und diejenige

Kammer, welche dort das Gas ausströmen ließ, dient hier als Recipient.

A, A ist der äußere Mantel des Meters, welcher eben so,

wie auch die andern Theile aus Zinn, Zink, Blei oder einem sonstigen geeigneten

Metall gearbeitet seyn kann; B die Eintrittöffnung, oder

die von dem Gasometer herführende Gasröhre; C die von

dem Meter nach den Brennern führende Austrittröhre; D

eine jener abwechselnd zur Aufnahme oder Entleerung dienlichen Kammern, wozu der

äußere Mantel einen

Theil bildet. E eine andere, zu einem ähnlichen Zwek

dienliche Kammer. Leztere Kammer bildet einen kleinen Gasometer oder Gasbehälter,

welcher in der andern Kammer oder dem äußern Mantel D

hängt, und gleichsam als hohler Kolben in der andern Kammer, wie in einem Cylinder

arbeitet. Der untere Rand dieses Gasbehälters taucht in die hydraulische Absperrung

F, F, um die Gasentweichung aus einer Kammer in die

andere zu verhüten. Diese liedernde Absperrungsflüssigkeit, entweder Steinöhl oder

Steinkohlenöhl, füllt den zwischen dem äußern Mantel A

und der andern Kammer G befindlichen Raum. Durch die

Kammer G nimmt der Inhalt der Kammern D und E seinen Weg, ehe er

nach den Brennern entweicht; ihr Zwek ist, das Flakern der Lichter zu verhüten, wenn

durch das Spiel der Ventile die Gasströmung von einer Kammer in die andere wechselt.

H*, H und I* sind die in ihren Kammern K und L angeordneten Ventile; sie haben die

Gestalt von Schrauben a, a und sind an den Enden der

Hebel b, b angebracht, deren Stüzpunkte die Querachse

c bildet; leztere ist in die in den Kammern K und L enthaltene

Flüssigkeit eingetaucht. Aus den Enden dieser Achse, welche etwa in Stopfbüchsen,

die an den Seitenwänden der Kammern angebracht sind, laufen, läßt sich nöthigenfalls

die registrirende Bewegung herleiten.

Die Ventilränder tauchen, wenn sie geschlossen sind, in die Flüssigkeit d, d und verhüten die Entweichung des Gases durch die

Oeffnungen. M ist eine Austrittröhre, welche von der

Kammer L abwärts in die Kammer G führt; N eine andere von einem der Ventile

I nach der Kammer E, und

O eine weitere von einem der Ventile H in die Kammer E sich

erstrekende Röhre. Die andern Ventile H* und I* sind nur mit hervorspringenden Rändern versehene

Oeffnungen im Dekel der Kammer D, an welche sich die

Schalenventile H* und I*

anschließen, wenn ihre Ränder in die Absperrungsflüssigkeit d eintauchen, f ist ein Heber zur Regulirung

der Flüssigkeitshöhe in den Kammern K und L, und g ein anderer Heber

zur Regulirung der Höhe der hydraulischen Liederung zwischen den Kammern G und D. ist eine an beiden

Enden verschlossene, um die Achse k drehbare Röhre, in

welcher eine metallene Kugel frei hin- und herrollen kann. Das eine Ende

dieser Röhre ist mit einem Gewichte l beschwert, an dem

andern hängt als Gegengewicht eine Kette m, m, welche

zugleich dazu dient, die Ventile und Hebel b, b

niederzuziehen und aufzuheben, wenn die Kammer E in ihre

tiefste Lage sich gesenkt hat; das andere Ende dieser Kette ist an dem Dekel dieser

Kammer befestigt. Bei m* ist diese Kette mit einer

Richtschraube und Schraubenmutter versehen, um den Hub der Kammer reguliren zu können. An der obern

Seite der Röhre i sind zwei Arme oder Gabeln n, n* befestigt. Der eine oder der andere dieser Arme

wirkt auf den kurzen Arm des rechtwinkeligen Winkelhebels o; der längere Hebelarm ist mit dem einen Wechselventil in Verbindung

gesezt. An dem Dekel der Kammer E ist ein Stift q befestigt. So wie die Kammer in die Höhe geht, stößt

dieser Stift an die Seite der Röhre i, hebt sie in die

Höhe, bringt dadurch eine der Gabeln n mit dem kurzen

Arm des Hebels o in Berührung und wechselt die Ventile,

r ist eine Leitstange, welche in einer Röhre s auf und nieder spielt. Diese Röhre geht luftdicht

durch die Kammer K und dient dem Gasbehälter E bei seinen Bewegungen als Führung; über die Röhre ist

ein lustdichter Dekel t gestürzt, welcher gewissermaßen

einen Theil der Kammer D bildet, indem zwischen beiden

eine freie Communication hergestellt werden kann.

Bei einem gutregulirten Gasmesser wird man es nöthig finden, ein Gegengewicht an der

Kammer E anzubringen, um jede Ungleichförmigkeit des

Gaslichtes in Folge des Steigens und Sinkens der Kammer zu beseitigen; denn im

ersten Falle hat die Expansivkraft des Gases das Gewicht der Kammer zu überwältigen,

während in lezterm Falle dieses Gewicht dem Gasdruke zu Hülfe kommt.

In den Figuren

18 und 21 ist u eine Stange, die mit ihrem obern

Ende an den Dekel der Kammer E befestigt ist und an

ihrem untern Ende mit einer Kette in Verbindung steht. Diese Kette läuft um eine

Rolle v und trägt an ihrem andern Ende ein Gegengewicht

w, gleich dem Gewicht der Kammer E, ihrer Stange r und dem

Stifte q. Das Gewicht w

spielt in einer luftdicht durch die Kammer G geführten

Röhre, auch diese leztere kann als ein Theil der Kammer E betrachtet werden. Der Hahn y dient dazu,

den etwaigen Ueberschuß an Flüssigkeit in der Kammer G

abzulassen. Das Spiel des Gasmessers ist Folgendes.

Angenommen, die Theile befinden sich in der in den Figuren 18 und 19

dargestellten Lage, so tritt das Gas durch die Einlaßröhre B in die Abtheilung K und strömt durch das

geöffnete Ventil H nach der Richtung der Pfeile die

Röhre O hinab in die bewegliche Kammer oder den

Gasometer E. Dieser steigt in Folge des Gasdrukes, bis

er Stift q mit der untern Seite der Röhre i in Berührung kommt, worauf diese mit in die Höhe geht

und auf die oben erwähnte Weise den Ventilwechsel veranlaßt. Das in der Kammer D enthaltene Gas wird in Folge des Steigens des

Gasometers durch das geöffnete Ventil H* in die Kammer

L gedrängt, von wo aus dasselbe durch die Röhre M in die Hauptkammer G

strömt. Von hier aus begibt sich das Gas durch die Austrittsröhre C nach den Brennern.

Sobald das Ende der Röhre i über die Horizontallinie

hinaus gehoben worden ist, so rollt die Kugel von diesem Ende nach dem andern hin,

und bringt durch ihr Gewicht das andere Ende rasch zum Sinken; dadurch kommt die

Gabel e mit dem kurzen Arm des Winkelhebels o in Berührung und drängt ihn nach der rechten Seite

hin. Diese Bewegung veranlaßt einen Wechsel in der Stellung der Ventile H, H* und I, I*; erstere

nämlich schließen und leztere öffnen sich. Die Anzahl dieser Ventilwechsel ist nun

mittelst eines Systems von Rädern, Zifferblättern und Zeigern auf die gewöhnliche

Weise zu registriren, indem es sich darum handelt, die Quantität des zwischen jedem

Wechsel durch den Meter gegangenen Gases aufzuzeichnen.

Fig. 22 ist

der senkrechte Durchschnitt eines verbesserten Wasser- oder

Flüssigkeitsmessers. Bei diesem Instrument wird den zur Aufnahme der Flüssigkeit

dienenden Kammern eine oscillirende Bewegung um Achsen ertheilt. Diese Bewegung ist

Folge des Uebergewichts einer gefüllten Kammer über eine leere, und kann eine

selbstthätige genannt werden, insofern die Kammern ihre Entleerungsventile gerade zu

rechter Zeit öffnen, um die darin enthaltene zu registrirende Flüssigkeit ausfließen

zu lassen. Während nämlich das Ventil der vollen Kammer sich öffnet, um die

Flüssigkeit ausströmen zu lassen, schließt sich das Ventil der leeren Kammer, damit

leztere sich füllen könne. Die registrirende Bewegung dieses Meters läßt sich von

der Achse der oscillirenden Kammern herleiten.

In Fig. 22

sind die Zuführungs- und Entleerungsröhren im Durchschnitt dargestellt, und

zwar unter Anwendung eines verbesserten, unten zu beschreibenden Schiebventils. A, A ist die äußere Kammer oder das Gehäuse des Meters,

welches offen, oder auch, um die Verdunstung spirituöser Flüssigkeiten zu verhüten,

verschlossen seyn kann. B ist die von dem Reservoir in

die senkrechte Röhre C führende Speisungsröhre. In der

Röhre C befinden sich die Zuführungs- und

Absperrungshähne D und E,

welche durch die Stange F miteinander in Verbindung

stehen. In der Abbildung sind die Hähne als offen dargestellt; die Flüssigkeit kann

deßwegen frei aus der Röhre B in die Röhre C und von da durch die Seitenröhre G in den Meter fließen. An einer Bodenplatte K, welche an die Umdrehungsachse L befestigt ist, sizen die beiden Meßkammern H

und I. Zwischen beiden Kammern befindet sich eine

Scheidewand M und in ihrem Boden ein Ventil N. Am Boden des Meters sind Widerlagen O, O angebracht, gegen welche die untern Enden der

Ventilstangen stoßen, wenn die Kammern in Folge des Uebergewichts der darin

enthaltenen Flüssigkeit überschlagen, P, P sind

Schwimmer am Hebelarm Q, Q, deren Achsen sich in

passenden Lagern im Gehäuse drehen. Diese Schwimmer ruhen so lange auf festen Stiften R, bis die Flüssigkeit zu einer solchen Höhe in der

Kammer gestiegen ist, daß der Schwimmer schwimmt. Folgende Vorrichtung hält die

Flüssigkeit so lange in den Kammern, bis sich die erforderliche Quantität darin

befindet. s, s sind kurze, an den Hebeln Q sizende Arme oder Ginsallstüke, die mit den Stiften

T, T in Berührung kommen. Diese Stifte lassen sich

mittelst Adjustirschrauben richten, so daß der Punkt, wo die Einfallstüke 3 von den

Stiften T frei werden, folglich auch die Quantität der

in den Meßkammern aufzunehmenden Flüssigkeit genau bestimmt ist.

Es springt demnach in die Augen, daß diese Kammern nicht eher überschlagen können,

als bis der Arm s an dem Stifte T sich vorüber bewegt hat, und daß, wenn die Flüssigkeit hoch genug

gestiegen ist, um die Schwimmer P zu heben, der Einfall

s herabsinken wird, bis er an dem Stifte T vorübergeht, worauf die nunmehr gefüllte Kammer

überschlagen und ihren Inhalt entleeren muß. Lezteres geschieht dadurch, daß die

Stange des Ventils N mit der Widerlage O in Berührung kommt, und auf diese Weise das Ventil

öffnet, worauf die Flüssigkeit durch die Ausflußröhre U

in den für ihre Aufnahme bestimmten Behälter ausfließen wird. Während die eine

Kammer überschlägt und sich entleert, geht die andere in die Höhe, ihr Ventil

schließt sich, der Einfall s streicht an dem Ende des

Stiftes T vorüber, kommt mit demselben in Berührung und

hält die Kammern so lange in dieser Stellung, bis die steigende Flüssigkeit den

Schwimmer hebt, und den Einfallarm auf die beschriebene Weise wieder auslöst.

Fig. 23

liefert den Durchschnitt eines der verbesserten Schieberhähne oder Schiebventile

nach einem größern Maaßstabe. a, a ist die Röhre, worin

der Hahn spielt, b, b die von einem Gasometer oder

Flüssigkeits-Reservoir herführende Speisungsröhre. Das Ende dieser Röhre

umfaßt das Rohr a, a mit einem Canale oder einer Kammer

c, c, und rings um das Rohr a sind an dieser Stelle eine Anzahl Löcher d,

d gebohrt, durch welche die Flüssigkeit, wenn der Hahn wie in dieser Figur

offen ist, freien Zutritt zu der Ausflußöffnung c hat.

f, g, f ist der Hahn, welcher in diesem Beispiele

mit Hülfe der Verbindungsstange h und des um k sich drehenden Hebels auf und nieder bewegt wird.

Diese Bewegung läßt sich indessen eben so gut mit Hülfe einer Schraube und

Schraubenmutter, oder einer Zahnstange nebst Getriebe, oder auf eine sonstige

zwekdienliche Weise bewerkstelligen. Der Hahn oder das Ventil besteht aus dem

hölzernen oder metallenen Mittelstift g und zwei Dekeln

f, f aus Leder oder einem andern elastischen Stoffe,

welche durch Platten und Schraubenmuttern an das Mittelstük g befestigt sind. Die elastischen Theile drüken gegen

die innere Cylinderwand und machen das Ventil wasserdicht. Zwischen ihnen ist ein

Raum l, l gelassen, welcher bei geschlossenem Hahn den

Oeffnungen d und dem Canal c

gegenüber zu liegen kommt. Ueber und unter diesem Raume befinden sich die beiden

elastischen Liederungen f, welche einen wasserdichten

Schluß bewirken.

Tafeln