| Titel: | Verfahren Dampfkessel-Oefen etc. mittelst eines Ventilator-Gebläses mit heißer Luft zu speisen, worauf sich Junius Smith im Fen Court, City of London, am 25. Nov. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. LXIII., S. 346 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verfahren Dampfkessel-Oefen etc. mittelst

eines Ventilator-Geblaͤses mit heißer Luft zu speisen, worauf sich

Junius Smith im Fen

Court, City of London, am 25. Nov. 1840 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Aug. 184l,

S. 81.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Smith's Verfahren Dampfkesselöfen etc.

Vorliegende Verbesserungen bestehen in einer Methode Oefen aller Art mit erhizter

Luft zu speisen, und zwar mit Hülfe eines neuen rotirenden, in einem doppelten

Gehäuse eingeschlossenen Gebläses. Dieses Ventilatorgebläse zieht die frische Luft

durch Oeffnungen, welche sich in der Mitte der Kammer befinden, herbei und preßt sie

in den luftdicht verschlossenen Aschenfall. Auf dem Wege dahin vermengt sich die

Luft mit der Wärme, welche sonst mit den unconsumirten, aber brennbaren gasartigen

Producten der Verbrennung entweichen würde, und wird durch dieselbe erwärmt. Diese

Wärme läßt man nun nicht auf die gewöhnliche Weise mit den Gasarten durch das Kamin

entweichen, sondern hält sie in einem zwischen der gewöhnlichen Entweichungsstelle

und dem oberen oder hinteren Theil der Ventilatorkammer befindlichen Behältniß

zurük. Von hier gelangen Wärme und Gas in das Gebläse und kehren durch den

verschlossenen Aschenfall ins Feuer zurük. Die Verbrennung des Brennmaterials und

dieser zurükgeleiteten Gase wird mit Hülfe frischer, durch die Mittelpunkte der

Ventilatorkammer herbeigezogener Luft unterhalten. Die schwereren und unbrennbaren

Gasarten läßt man vermöge ihrer eigenen Schwere und mit Hülfe der erzeugten

Compression in einen unter dem Ventilator im äußeren Gehäuse befindlichen Behälter

hinabsinken, indem man sie durch die Zwischenräume einer Lage Sand, Gries oder

zerkleinerter Kiesel drängt. Die Stelle der lezteren Substanzen kann übrigens jeder

Stoff vertreten, welcher dem inneren Druke den nöthigen Widerstand darbietet, dabei

aber jenen Gasarten gestattet, durch Filtration in eine Kammer zu entweichen, von wo

aus dieselben durch eine Röhre oder einen Canal in irgend einer Richtung

weggeschafft werden. Die bei diesen Operationen in Anwendung gebrachte Form des

Gebläses ist auf Oefen aller Gattungen mit gleichem Vortheil anwendbar, sie mögen

nun in der Art arbeiten, daß die in Folge der Verbrennung entwikelten Gasarten in

die freie Luft entweichen oder nicht. Durch die Combination obiger Operationen werden

Rauch und brennbare Gasarten vollständig oder beinahe vollständig consumirt. Weder

Rauch, noch Funken, noch Hize entweichen; kein Schornstein ist zur Hervorbringung

des Zuges erforderlich. Man erreicht endlich eine bedeutende Ersparniß an

Brennmaterial, indem die Hize und die brennbaren Gasarten, welche beim gewöhnlichen

Schornstein verloren gehen, in diesem Ofen vollständig benüzt werden.

Ich gehe nun zur Beschreibung des Verfahrens über, wie der Apparat zur Erreichung

eines solchen Erfolges einzurichten und in Betrieb zu sezen ist, wobei ich mich auf

die beigefügten Abbildungen beziehe.

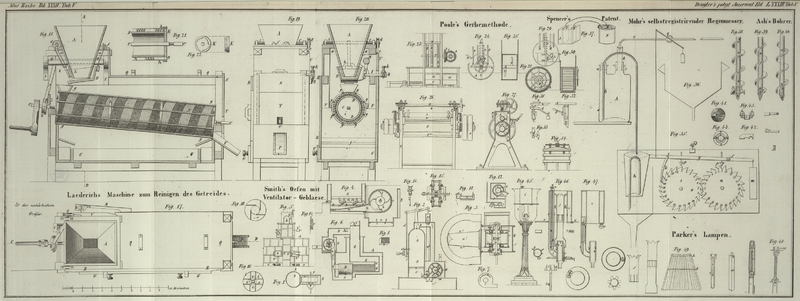

Fig. 1 ist ein

Grundriß und

Fig. 2 ein

Verticaldurchschnitt eines gewöhnlichen stehenden Ofens mit Anwendung des

Apparates.

Fig. 3 stellt

den Grundriß, und

Fig. 4 den

senkrechten Durchschnitt einer Einrichtung dar, den Apparat mit der Heizkammer eines

Locomotiv-Dampfkessels in Verbindung zu sezen, von der nur der untere Theil

sichtbar ist.

Fig. 5 ist die

Endansicht, und

Fig. 6 der

Längendurchschnitt eines Dampfboot- oder stationären Kessels mit beigefügtem

Apparate. Es liegt indessen nicht in meiner Absicht, durch gegenwärtige Darstellung

hinsichtlich des Verfahrens, den Apparat zu befestigen, oder des Ortes, wo dieses

geschehen dürfte, Gränzen anzugeben, indem sich diese Bestimmungen nach den localen

Umständen, unter denen ein einzelner Dampfkessel mit der Vorrichtung versehen werden

soll, richten. A ist ein gewöhnlicher senkrechter Ofen

oder ein Dampfkessel; B die Heizkammer; a der Rost; c der

Aschenfall, welcher in allen Fällen luftdicht verschlossen und mit Thüren b versehen seyn muß. Die Feuerthüren b besizen außen einen flachen Theil, welcher ganz dicht

an einen die Oeffnung rings umgebenden Vorsprung schließt; der innere in die

Oeffnung tretende Theil der Thüre ist kleiner als die Oeffnung, so daß rings um die

leztere zu dem unten zu erläuternden Zweke eine schmale Rinne übrig bleibt. d, d sind die durch den Kessel gehenden Feuerröhren. D ist der Verbindungsweg, welcher von den Feuerröhren

nach der äußeren Gebläsekammer E führt; diese Kammer

umschließt das eigentliche Ventilatorgehäuse e. f sind die Lager für die Ventilatorachse g; an den Armen h des

Ventilators sizen entweder, wie Fig. 2 zeigt, gewöhnliche

gerade Windflügel, welche die Luft mit den Gasarten durch gerade und parallele

Canäle treiben, oder Windflügel, die in tangentialer Richtung zu der mittleren

Luftöffnung eingesezt sind, oder auch krumme Flügel. Die beiden lezteren Arten sind in Fig. 4 und Fig. 10

dargestellt.

Uebrigens läßt sich jeder andere, dem vorgeschriebenen Zweke entsprechende

Ventilator, jedes Cylindergebläse, überhaupt jedes andere Gebläse anwenden, wiewohl

man im Allgemeinen gefunden hat, daß die oben angeführte Gebläsegattung den Vorzug

verdiene. Auf jeden Fall sind die rotirenden Windflügel von Metallscheiben i, i eingeschlossen, um jede Entweichung nach der Seite

zu verhüten, und dadurch den erhizten Luftstrom und die zurükkehrenden Gasarten um

so wirksamer fortzutreiben und zu comprimiren; leztere werden durch die Röhrenhälse

k verhindert, aus der Kammer E zu entweichen. Die Röhrenhälse k erstreken

sich von den inneren Rändern der Scheiben i in die freie

Atmosphäre, und ihre Enden laufen luftdicht in abgedrehten Ringen, welche in die

Oeffnungen der Kammer E eingesezt sind; von der einen

Seite sind sie Fig.

1 und 2, und von beiden Seiten Fig. 3 sichtbar. Die in

Folge des Verbrennungsprocesses erzeugte Wärme und Gasarten werden durch eine im

Ventilatorgehäuse e befindliche Oeffnung, oder auf eine

sonst geeignete Weise in das Gebläse geleitet. Dieß zu bewerkstelligen sind in den

Abbildungen zweierlei Methoden angegeben. Die erste ist Fig. 7 abgesondert

dargestellt, sie läßt sich an jedem gewöhnlichen Ventilator anbringen; in der Seite

des Ventilatorgehäuses bemerkt man einen kreisförmigen Schliz l; dieser muß wo möglich an derjenigen Stelle angebracht seyn, wo der Druk

im Innern des Ventilators dem Druke der erwärmten Luft und der Gase in der äußeren

Kammer E gleich ist, und die Quantität des zugelassenen

Gases muß durch ein über die Oeffnung l passendes

Schiebventil, das mit Hülfe einer durch die äußere Kammer E gehenden Handhabe bewegt wird, regulirt werden.

Die zweite Methode ist aus Fig. 3 abzunehmen. Hier

ist auf der einen Seite ein kurzer feststehender konisch gestalteter Hals k′ sichtbar, dessen schmälstes Ende innerhalb des

rotirenden Halses k sich befindet, so daß zwischen dem

Hals k und dem inneren Rande der Scheibe i ein Zwischenraum bleibt, welcher den Eintritt der Gase

in das Gebläse an derjenigen Stelle gestattet, wo sie durch den inneren Druk in der

Kammer E hineingepreßt werden. Nach Fig. 2 öffnet sich der Weg

n von dem Gebläse direct in den geschlossenen

Aschenfall; nach Fig. 3 und 4 hat er die Gestalt eines

flachen horizontalen Canals n′, welcher sich nach

dem vorderen Ende des Aschenfalls erstrekt und sich zu beiden Seiten des Canals n′ in eine Oeffnung n2 endigt. In den Figuren 5 und 6 ist der Weg

von dem Gebläse nach dem Aschenfall als ein abwärtssteigender Canal dargestellt. In

Fig. 4

trägt die Rippe o rings um den Aschenfall, zwischen den

Roststangen und der

Stelle, wo der heiße Windstrom und das Gas eintritt, eine mit vielen Löchern

durchbohrte Platte P. Diese Platte fängt den Windstrom

auf und vertheilt ihn gleichförmig von Unten herauf durch das Feuer. In dem Boden

der äußeren Kammer E befindet sich ein Fig. 8 abgesondert

dargestelltes Behältniß v. Die obere und untere Seite

des lezteren besteht aus Drahtgeflechten und der Raum zwischen den lezteren ist mit

Gries, Grobsand, Bimsstein oder anderen Substanzen ausgefüllt, die dem durch die

Thätigkeit des Gebläses erzeugten Druke einen partiellen Widerstand darbieten. Die

durch den Verbrennungsproceß sich entwikelnden unbrennbaren Gase sind specifisch

schwerer, als die brennbaren, und trennen sich daher von den übrigen. Im ersten

Augenblike lagern sie sich über die Sandschichte, dann aber tritt die durch das

Gebläse erzeugte Compression in Wirksamkeit und treibt sie durch den Sand in den

darunter befindlichen Raum, von wo aus die Gase auf irgend eine zwekdienliche Weise

etwa durch die Röhre u, Fig. 2, 5 und 6 weggeschafft werden

können. In den Figuren 5 und 6 befindet sich die

Sandschichte unterhalb der Kammer E, und der Druk und

die Filtration geht durch den Sand aufwärts in die Austrittsröhre u, wie Fig. 11 zeigt. Man kann

die Sandschichte übrigens auch unterhalb des Ventilatorgehäuses e anbringen, und die Gase unter dieselbe leiten, so daß

die leichteren Gase in das innere Gehäuse e aufwärts

filtriren, die schwereren unverbrennlichen Gase aber durch ein zweites Filtrum v′ Fig. 12, davongehen. In

Fig. 5

bestehen die Feuerthüren c aus zwei Theilen, wovon der

äußere dicht an einen hervorstehenden Rand anschließt, und der innere die Oeffnung

nicht ganz ausfüllt, sondern rings um den äußeren Theil einen Canal frei läßt. In

diesen treten von dem niedersteigenden Rauchfang n aus

mehrere dünne Röhren z′; eine von den leztern

führt abwärts in den Aschenfall. Diese Construction erlaubt einem Theile der

erhizten Luft und der Gasarten in Folge der Compression ihren Weg durch die Thüren

ins Feuer zu nehmen; die Folge hievon ist, daß der innere Theil der Thüren durch

Entziehung der Wärme kühl bleibt. Fig. 14 zeigt diese

Einrichtung.

Der Hauptzwek gegenwärtiger Verbesserungen geht darauf hinaus, die Hize in den

Rauchfängen zurükzuhalten, und dadurch eine gleichförmigere Vertheilung der Wärme

und einen vollkommneren Verbrennungsproceß zu erzielen, ferner die Wärme und die

Gasarten in Verbindung mit frischer Luft durch den verschlossenen Aschenfall ins

Feuer zurükzuleiten, anstatt dieselben auf die sonst übliche Weise durch den

Schornstein entweichen zu lassen. Oberhalb der durchlöcherten Platte p, Fig. 4, befindet sich ein

Apparat zum Rechen der Roststangen, bestehend aus zwei querüber laufenden Wellen q, deren jede zwei kleine Kurbeln r besizt; leztere tragen einen kleinen Rahmen s, welcher mit verticalen, zwischen die Roststangen hinaufragenden Zähnen

versehen ist. Diese Zähne lokern in Folge einer durch geeignete mechanische Mittel

ihnen ertheilten hin- und hergehenden Bewegung das Brennmaterial auf.

In Fällen, wo ein Brennmaterial-Zuführungsapparat erfordert wird, bringt man

da, wo sonst die Feuerthüren sich befinden, eine Schieberbüchse Fig. 13 an; a1 ist die nach Innen

offene Schieberbüchse, welche einen Dekel a2 besizt, der sich vermittelst

Scharnieren gegen den Kessel hin aufwärts öffnet. In dieser Büchse befindet sich ein

dicht schließender Trog a3, und ein Handgriff geht durch das äußere Ende derselben. Man öffnet

den Dekel, schiebt den Trog hinein, und dreht ihn um, so daß er das Brennmaterial in

das Feuer entleert. Bedient man sich keines Zuführapparates, so wird es nöthig seyn

das Gebläse, während das Brennmaterial aufgegeben wird, einzustellen. Die Figuren 1 und

2 zeigen

eine Methode, wie dieß auf eine sichere Weise zu bewerkstelligen ist. In dem Canale

von dem Ventilator nach dem Aschenfalle befindet sich ein Ventil w. An dem äußeren Ende der Achse, woran dieses Ventil

sizt, ist eine kleine Kurbel w1 angebracht und mit einer senkrechten Stange w2 verbunden. In der

Verbindungsröhre D befindet sich ein zweites Ventils w8, welches durch eine

Kurbel w9 mit der

Stange w2 in

Verbindung gebracht ist. Eine herabhängende Zwischenstange w3 verbindet die Stange w2 mit dem Balancier

w4. Von dem

anderen Ende des lezteren erstrekt sich eine Stange w5 abwärts, welche mittelst einer Schulter

den Federhaken w6

ergreift; dieser wird durch die Klinke w7 der Feuerthüre in Thätigkeit gesezt.

Wenn die Thüre geöffnet wird, so löst sich der Haken w6 aus, die Stange w2 sinkt durch ihr eigenes Gewicht

herab, verschließt das untere Ventil w und läßt zugleich

das Ventil w8 sinken.

Dieses verschließt die Röhre D und öffnet die darüber

befindliche Austrittsröhre; Rauch und Gas entweichen sofort und die Operation des

Gebläses ist unterbrochen. Wenn das Feuer besorgt und die Thüre wieder verschlossen

ist, so zieht der Heizer die Stange w5 herab und hakt sie in die Klinke w7 ein. Dadurch öffnet

sich das untere Ventil w, das obere Ventil w8 geht in die Höhe,

wodurch die Röhre D′ frei wird, die

Austrittsröhre aber sich schließt. Rauch und Gas bleiben demnach im Apparate und die

Thätigkeit des Gebläses kann wieder beginnen.

Fig. 15 ist

der Grundriß, und

Fig. 16 der

Längendurchschnitt einer Constructionsmethode des Ventilators zum Gebrauch für

offene Oefen, wobei die äußere Kammer E wegbleibt. Die

übrigen Verhältnisse sind dieselben, wie bei der oben beschriebenen Gebläsegattung, nur mit dem

Unterschiede, daß die Stelle 1 zwischen den Hälsen k und

dem an den Seiten befindlichen Ringe bei Anwendung heißer Luft einen Metallkranz,

bei Anwendung kalter Luft einen Lederrand besizt; in beiden Fällen wird ein

luftdichter Schluß bewerkstelligt. Diese auf jede Gattung offener Oefen anwendbare

Methode liefert einen ununterbrochenen gleichförmigen Wind von beträchtlicher

Spannung, welche sich übrigens durch Veränderung der Umlaufsgeschwindigkeit des

Ventilators modificiren läßt, und den Dimensionen des Gebläses proportional ist. In

dem herabsteigenden Canale n, Fig. 5 und 6, befindet sich ein

Dämpfer b1, und in der

Verbindungsröhre D ein zweiter Dämpfer b2 — Der

Dämpfer b4 dient zum

Verschließen des gewöhnlichen Schornsteins, wenn der Apparat an einem bereits dazu

eingerichteten Kessel angebracht werden soll. Es liegt nicht in meiner Absicht, der

besonderen Form oder Anordnung irgend eines der beschriebenen Theile bestimmte

Schranken zu sezen; sie lassen sich vielmehr, je nachdem es die Umstände verlangen,

abändern, ohne von dem Principe abzuweichen.

Tafeln