| Titel: | Selbstregistrirender Regenmesser; von Dr. Mohr. |

| Autor: | Dr. Karl Friedrich Mohr [GND] |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. LXIX., S. 374 |

| Download: | XML |

LXIX.

Selbstregistrirender Regenmesser; von Dr.

Mohr.

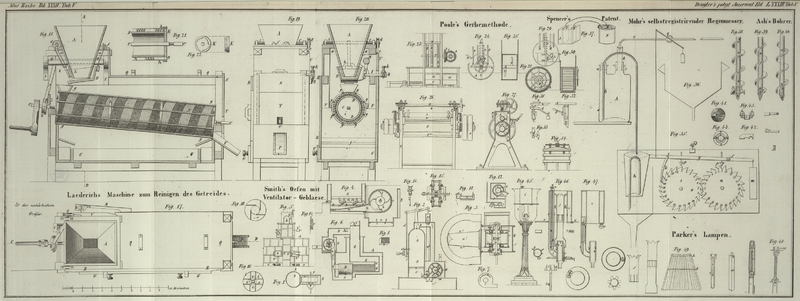

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Mohr's selbstregistrirender Regenmesser.

Die Masse des gefallenen Regens ist eine der positivsten Thatsachen der Meteorologie.

Die bisher angewandten Methoden zur Bestimmung derselben bestehen größtentheils in

dem directen Messen oder Abwiegen der auf eine gegebene Fläche, meistens 1

Quadratfuß gefallenen Regenmenge.

Wie man immer diese Operation ausführen möge, so gibt sie unstreitig zu vielen

Irrthümern und Verlusten Veranlassung, denn da bei jedem einzelnen Messen ein

Beobachtungsfehler, indem irgend ein Bruch einer Unze vernachlässigt wird,

stattfindet, und auch durch die Benezung des sammelnden und messenden Gefäßes

nothwendig ein Verlust entstehen muß, dessen Summe immer im selben Sinne ausfällt,

so kann man hierin eine mächtige Quelle des Irrthums finden. Nicht selten bleibt

auch eine gesammelte Menge des Regenwassers längere Zeit in dem messenden Gefäße

zurük, weil eine sich nicht täglich regelmäßig wiederholende Beobachtung allzuleicht

verabsäumt wird. Der selbstregistrirende Regenmesser von Taylor, wie ein solcher im Senkenberg'schen

Garten zu Frankfurt a. M. aufgestellt ist, ist mir bekannt, aber ganz von dem

meinigen verschieden. Er gründet sich auf die bekannte Erscheinung des hydraulischen

Pendels, und fordert, um vollkommen zu seyn, sehr exact gearbeitete und immer leicht

gehende Räderwerke. Dadurch ist er in der Ausführung schwierig und kostspielig.

Das Princip meines Ombrometrographs ist der Tantalusbecher, d. h. ein Gefäß, welches

sich von selbst ganz ausleert, wenn es ganz gefüllt worden ist, aber nicht eher. Man

hat also nur zu zählen, wie oft ein Tantalusbecher von bestimmtem Inhalte ausgeleert

worden ist, welches durch die zu beschreibende Maschinerie auf das vollkommenste

geleistet wird.

Eine Woulf'sche Flasche, Fig. 35, wird durch

folgende Einrichtung zu einem Tantalusbecher. In einen ihrer Hälse a wird luftdicht durch einen Kork ein bis auf den Boden

reichendes Bleirohr b eingepaßt, welches außerhalb in

einem sehr flachen Bogen umgebogen bis unter den Boden der Flasche reicht. In den anderen Hals c wird ebenfalls durch einen Kork eine gläserne

Einflußröhre angebracht, welche nothwendig etwas höher als der oberste Punkt der

gebogenen Bleiröhre seyn muß. In diese Röhre mündet direct die vom Auffanggefäße

abgeleitete Bleiröhre e.

Der Meßapparat ist in einem flachen Kästchen von Zink enthalten, welches vorne durch

eine Glasscheibe geschlossen ist. In demselben befindet sich folgender Mechanismus.

Um den festen Punkt f kann sich die flache Messingstange

g innerhalb gewisser Gränzen bewegen. An einem Ende

dieser Messingstange ist ein Becher h, der etwa 1 Pfd.

Wasser halten kann, mit seinem obersten Rande befestigt.

Dieser Becher enthält nun abermals eine so in den Boden eingelöthete Röhre von Blei,

daß er ebenfalls zum Tantalusbecher wird. Am einen Punkte i ist eine Stoßstange k eingelenkt, welche

abwärts auf die Zähne eines gezahnten Rades l wirkt.

Dieses Rad hat eine beliebige Anzahl Zähne und geht mit sanfter Reibung auf seiner

Achse, so daß es mit leichter Kraft bewegt werden kann, von selbst aber in jeder

Lage stehen bleiben kann.

Die Stange g hat jenseits des festen Punktes f am anderen Ende ein Gegengewicht m, welches, wenn der Becher h leer ist, denselben mit seinem Stößer k in

der Höhe hält, ohne aber ein zu großes Uebergewicht zu besizen.

Ein zweites Rad n bedekt schwach den Rand des ersten

Rades l. Ein auf dem lezteren befestigter senkrechter

Stift ist genöthigt, im Vorbeigehen einen Zahn des Rades n fortzustoßen. Zwei in dem Kasten (oder auf der feststehenden Achse

beider Räder) unbeweglich befestigte Zeiger p, p zeigen

immer den Zahn an, dessen Zahl abgelesen werden muß. Auf dem Rade l sind die Ziffern in der Richtung der Ziffern der Uhr

bezeichnet, auf dem Rade n laufen sie verkehrt.

Die Bewegung der Stange g ist durch Stifte so begränzt,

daß der Punkt i eine etwas größere Bewegung als ein Zahn

des Rades l machen kann, so daß beim Aufschnappen des

Bechers h die Stange k

nothwendig auf den folgenden Zahn des Rades l zu ruhen

kommt. Man wird nun das Spiel des ganzen Apparates leicht errathen können.

Wenn durch die Röhre e die Meßflasche A so voll geworden ist, daß das Wasser in der Röhre d höher als der oberste Punkt des Hebers b gekommen ist, so stürzt das Wasser in den langen

Schenkel des Hebers und derselbe fängt an zu fließen. Die Flasche muß sich nun aus

bekannten Gründen ganz entleeren. Ihr Wasser fällt in den Becher h, füllt diesen an, und durch den dadurch veranlaßten

Druk sinkt dieser

herunter, und die Stange k stößt einen Zahn des Rades

l hinab.

Sobald der Becher h voll geworden ist, fängt sein Heber

ebenfalls an auszufließen; allein der Becher kann nicht leer werden, so lange das

Wasser der Flasche noch im Fließen ist. Wenn dieß ausgeflossen ist, leert er sich

als Tantalusbecher ebenfalls ganz aus; das Gegengewicht m zieht ihn wieder in die Höhe, und die Stange k legt sich auf den folgenden Zahn. Die Anzahl der Zähne ist an beiden

Rädern beliebig; man sieht leicht ein, daß ein Zahn am Rade n einen ganzen Umlauf des Rades l bedeutet,

weil der Stift o so angebracht ist, daß er das Rad n eben dann verläßt, wenn der lezte Zahn des Rades l gerade seinen Zeiger p

erreicht hat.

Damit nun aber während der Operation des Ausfließens und Registrirens kein Wasser vom

Auffanggefäß in die Meßflasche fließen könne, ist die Zuflußröhre e durch einen Hahn q

unterbrochen, welcher in dem Augenblik durch seinen Hebel geschlossen wird, wo die

Stange k durch das ausfließende Wasser bewegt wird. Der

Zug wird durch einen Bindfaden oder Draht fortgepflanzt. Wenn der Becher h wieder in die Höhe steigt, wird auch der Hahn durch

ein Gegengewicht wieder geöffnet, das unterdessen angesammelte Wasser läuft ein, und

alles ist bis zum nächsten Ausgießen bereit.

Die Flasche A ist nach Unzen graduirt, so daß man

schwache Regen einzeln ablesen kann.

Ich habe den ganzen Apparat, der kein bloßer Vorschlag ist, sondern aufs gelungenste

arbeitet, in einem Keller angebracht, wo durch die gleichmäßige Temperatur weder ein

Verdunsten noch Gefrieren zu befürchten ist. Ich bin niemals genöthigt, denselben

selbst zu entleeren, das ausfließende Wasser versinkt in einer kleinen Senke in den

Boden.

Man bestimmt den Inhalt der Meßflasche am Instrumente selbst, indem man durch die

Röhre e Wasser einfließen und den Apparat spielen läßt.

Nachdem er sich einmal geleert hat, sind überall diejenigen Mengen Wasser, die durch

die Heber nicht aufgesaugt werden können, stehen geblieben, und es fließt beim

zweiten Ausleeren genau so viel Wasser ab, als hinzugekommen ist. Man läßt nun die

Flasche sich einigemal entleeren, fängt das abfließende Wasser in einer tarirten

Flasche auf, und wägt es genau aus. So erhält man das Gewicht des ausfließenden

Wassers aufs genaueste, wobei man durch Wiederholung der Versuche die

Zuverlässigkeit des Apparates prüfen kann, und einen Mittelwerth vieler Versuche

erlangt.

Es sind noch einige Einzelnheiten zu bemerken.

Mit der Woulf'schen Flasche kann man auch eine einhalsige

Flasche mit doppelt

durchbohrtem Kork anwenden. Jedenfalls ist es ein Vortheil, daß das Gefäß an

derjenigen Stelle, wo der Heber sich angießt, eng ist, indem, wenn der Heber auch

einmal etwas früher oder später anliefe, dieß in der engen Röhre von keinem Belang

seyn kann, während es von Bedeutung ist, wenn die Meßflasche die Form des Bechers

h hätte, wo also eine Differenz von 1 oder 2 Linien

für eine große Fläche gälte.

Die Heberröhre muß sehr stumpf und lang gebogen seyn, weil bei einer scharfen Biegung

das Wasser leicht tropfenweise überläuft, ohne den Heber anzusaugen. Aus demselben

Grunde darf die Röhre nicht weit seyn, indem sie alsdann ebenfalls übergießen kann,

ohne daß die Flasche A auslaufen muß. Meine Röhre hat

¼ Zoll rhein. lichten Durchmesser. Alle Röhren sind an den Enden schief

abgeschnitten, damit alles Wasser daraus ablaufe.

Das Auffanggefäß wird im Allgemeinen zu klein genommen, indem zum Benezen der Röhren

gleichviel Wasser gehört, es mag 1 Pfd. oder 10 Pfd. Wasser dadurch gelaufen seyn.

Ich habe ihm eine Fläche von 10 Quadratfuß gegeben; es ist aus Zink gemacht, seine

Ränder sind durch in den Rand hineingelöthete dreiekige Leisten von Eichenholz (Fig. 36)

gesteift. Sein Boden muß sehr abschüssig seyn, weil bei geringerer Abdachung leicht

kleinere Mengen Wasser in vertieften Stellen stehen bleiben. Für das zum Benezen des

Bodens erforderliche und verloren gehende Wasser weiß ich keine Abhülfe. Ein sehr

leichter Regen wird durch keinen Regenmesser, welcher Art er auch seyn möge,

abgemessen, weil das zum Benezen der Bodenfläche nöthige Wasser nicht abfließt. Wenn

es von Interesse ist, die Regenmenge unter mannichfachen Verhältnissen zu messen, so

wird sich dieses Instrument, welches man ganz leicht portativ einrichten kann, ganz

besonders dazu eignen, indem es keiner Beaufsichtigung bedarf, sich leicht auf einem

flachen Dache, einem hohen Schlosse, Berge oder Garten aufstellen läßt und in seiner

Darstellung sehr wohlfeil ist. Ich habe die Räder auf Zinkblech getheilt und mit

einer Blechschere ausgeschnitten. Sie sind mehr als genau genug.

Ein Hauptvortheil des Princips liegt darin, daß man im Ganzen nur einen einzigen

Beobachtungsfehler machen kann, denn wenn man auch die Masse des Regens für einen

bestimmten Monat zu gering abgelesen hätte, so kommt dieß am Ende des Jahres oder

bei jeder folgenden Beobachtung wieder ein, da man nicht ausgießt, sondern Zeiger

und alles ruhig stehen bleiben und das hinzukommende Wasser mit dem vorhandenen,

aber falsch abgelesenen, eine richtige Summe geben muß. Man hat selbstthätig nichts

bei dem Instrumente zu besorgen, als daß das zweite Rad n keinen ganzen Umgang unbemerkt mache. Es steht übrigens nichts im Wege, diesem zweiten Rade

ebenfalls einen senkrecht auf seiner Ebene stehenden Stift zu geben, welcher bei

einem Umgang einen Zahn eines dritten ganz ähnlichen Rades mitnimmt und dadurch noch

die Umgänge des zweiten Rades zählt.

Tafeln