| Titel: | Beschreibung der amerikanischen Dampf-Rammmaschine für den Eisenbahnenbau. |

| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. LXXVIII., S. 426 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Beschreibung der amerikanischen

Dampf-Rammmaschine fuͤr den Eisenbahnenbau.

Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal. Jan. 1842,

S. 1.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Beschreibung der amerikanischen Dampf-Rammmaschine für den

Eisenbahnenbau.

Diese Maschine, welche in den lezten zwei Monaten in Smith's Werft zu Lambeth

arbeitete, wurde von Hauptmann Cowdin und anderen

Unternehmern aus den Vereinigten Staaten in diese Gegend eingeführt. Sie besteht

einfach aus einem Locomotiv, welches dem Princip nach den auf unseren Eisenbahnen

gebräuchlichen Locomotiven gleicht. Zwei schiefstehende Cylinder sezen mit ihren

Lenkstangen Kurbeln in Thätigkeit, die, anstatt an den Treibrädern der Locomotive,

an den Achsen zweier Winden befestigt sind. Diese zwei Winden besorgen das Einrammen

der Pfähle mit einem Rammbären von demselben Gewichte, überhaupt auf dieselbe Art

und Weise, wie sie bei den bedeutenderen Arbeiten in der Umgegend eingeführt ist.

Die Maschine rammt zwei Pfähle auf einmal ein.

In Amerika ist die Dampfmaschine beim Bau der auf Pfahlwerk ruhenden Eisenbahnen, als

zu diesem Zwek besonders geeignet, allgemein eingeführt worden. Sobald die Maschine

ein Paar Pfähle eingerammt hat, schneidet sie ihre Köpfe horizontal oder, je nachdem

es die Eisenbahn erfordert, etwas schräg ab, worauf die Bahnschienen mit oder ohne

Querschwellen über die Pfähle gelegt werden; sodann rükt die Maschine um eine

weitere Länge vor, um dieselbe Operation zu wiederholen. Auf diese Weise ist die

Maschine im Stande, in einem Monate zwei ungefähr 5 Fuß von einander abstehende

Pfahlreihen auf die Streke einer engl. Meile hin einzurammen.

Es handelt sich nun hauptsächlich darum, zu untersuchen, inwieweit diese Maschine den

gewöhnlichen Rammen überlegen ist. Zu dem Ende ist es absolut nothwendig, eine Reihe

von Beobachtungen anzustellen, um die Anzahl der Pfähle, welche durch die

Dampfmaschine in einem Tage eingerammt werden können, ferner die Arbeitskosten, das

Brennmaterialconsum und die Capitalauslagen zu ermitteln, in Vergleich mit dem

Arbeitsaufwand, den eine gewöhnliche Maschine erfordert, um dieselbe Anzahl Pfähle

einzurammen. Für jezt rechtfertigt uns der vorhandene Stoff noch zu keiner nähern

Ansicht, wir werden

uns jedoch bemühen, hinsichtlich dieses wichtigen Theils der Untersuchung nähere

Notizen zu sammeln.

Was die Dampfmaschine betrifft, so erfordert der Betrieb der Maschine und des

Apparats zum Einrammen zweier Pfähle auf einmal mit zwei 16 Cntr. schweren Rammbären

folgende Leute: einen Maschinenwärter, für jeden Apparat einen Mann zum Ein-

und Ausrüken des Räderwerks, ferner zur Besorgung eines jeden unter der Ramme

befindlichen Pfahls einen Mann; zusammen fünf Mann zum Einrammen von zwei Pfählen.

Die gewöhnliche Maschine erfordert vier Mann für das Hebzeug zum Aufziehen eines

Bären von gleichem Gewichte, und einen Mann zur Besorgung des Pfahls, also fünf Mann

für jeden Pfahl oder zehn Mann für zwei Pfähle. Mit der Dampfmaschine wird der

Rammbär vier- oder fünfmal in einer Minute gehoben, und die Operation des

Einrammens geht daher in Vergleich mit der gewöhnlichen Maschine sehr schnell von

Statten. Die Dampfmaschine, von 10 Pferdekräften, mit röhrenförmigem Dampfkessel

kostet sammt dem Apparate ungefähr 700 Pfd. Sterl., wogegen die Kosten einer

gewöhnlichen Rammmaschine sammt Winde sich ungefähr auf 70 Pfd. Sterl. belaufen.

Wir lassen nun eine Beschreibung der amerikanischen Dampframme und der Operationen,

worauf sie anwendbar ist, folgen.

Die Maschine besteht aus zwei Führungen, welche von Mitte zu Mitte 6 Fuß, die

gewöhnliche amerikanische Eisenbahnspurweite, von einander abstehen, mit einem

starken horizontalen Untergestelle fest verbunden und durch zwei schräge Leitern

gestüzt sind. Das Untergestell ist 9 Fuß breit und 28 Fuß lang, und trägt am einen

Ende einen 11 Fuß langen und 2 Fuß 6 Zoll im Durchmesser haltenden locomotiven

Dampfkessel, welcher auf 120 Pfd. Druk per Quadratzoll

berechnet ist, in der Regel jedoch nur mit 80 Pfd. Druk arbeitet, und dabei 100 Hube

in der Minute liefert. Unter dem Dampfkessel ist die Speisungscisterne angebracht.

In der Mitte des Gestells, zu beiden Seiten des Dampfkessels, befindet sich ein Paar

geneigter 5½zölliger Cylinder mit soliden, ohne Liederung arbeitenden Kolben,

welche mittelst 14zölligem Hübe rechtwinkelig zu einander gestellte Krummzapfen in

Thätigkeit sezen. Der Abstand der Wellen ist 1′ 3″, das Stirnrad hat

56, das Getriebe 19, die konischen Räder haben 101 und 40 Zähne; der Durchmesser der

Sägerollen beträgt 1′ 9″ und 10½″. Der Rammbär geht in

der Regel vier- bis fünfmal in der Minute in die Höhe.

Für Flußbauten ist die Maschine weit compacter eingerichtet; der Apparat wird in

diesem Falle zu beiden Seiten und über dem Dampfkessel angeordnet, so daß das

Gestell etwas mehr als halb so lang wie die in der Abbildung dargestellte Maschine ist.

Hie und da richtet man den Apparat so ein, daß er nur einen einzigen Pfahl zugleich

einrammt, folglich weniger Kraft erfordert.

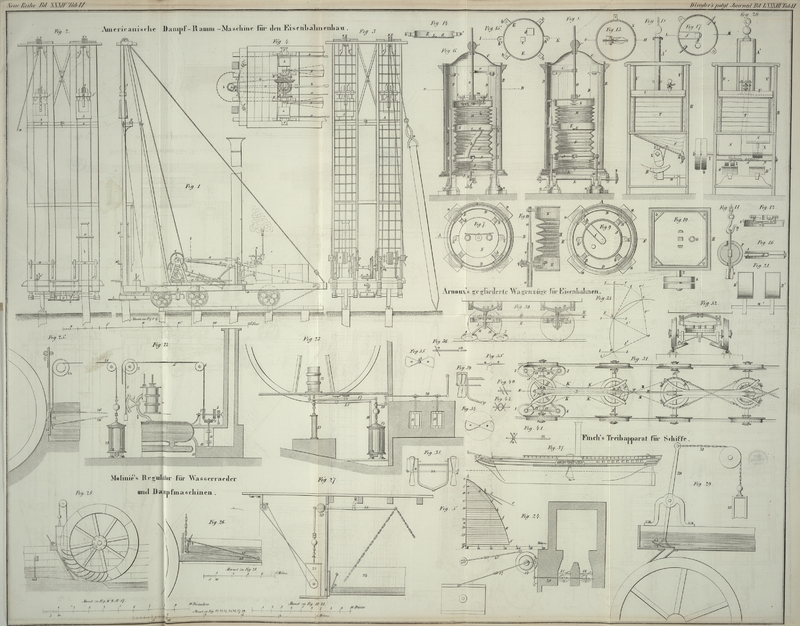

Fig. 1 liefert

eine Seitenansicht der Maschine; Fig. 2 einen Aufriß von

der Vorderseite der Führungen mit der Säge u. s. w.; Fig. 3 einen Durchschnitt

vor dem Räderwerk u. s. w.; Fig. 4 einen Grundriß des

Räderwerkendes, mit Hinweglassung der Führungen und Leitern, und der Kreissäge. In

sämmtlichen Figuren dienen gleiche Buchstaben zur Bezeichnung der entsprechenden

Theile.

Aufziehen des Pfahls. Zuerst wird der Rammbär A durch Unterschiebung des Aufhälters B in der Höhe festgestellt. Das Unterschieben und

Entfernen dieser Unterlage geschieht mit Hülfe dünner, an die leztere befestigter

und über die Röllchen C, C geleiteter Strike. Sodann

wird die Zange D an den Pfahl befestigt (Fig. 3). Von der Zange

geht ein Seil aufwärts, umschlingt die äußere Rolle E

und windet sich unten um die an der Welle G befestigte

Rolle F. Durch die Umdrehungen der lezteren erhebt sich

der Pfahl und gelangt an seinen Plaz zwischen der Führung. Hier wird ihm durch die

lose Stüze H und den zur Erhaltung der perpendiculären

Stellung dienlichen Eisenring H′ eine sichere

Stellung gegeben.

Das Einrammen des Pfahls. Der Aufhälter B wird unter dem Rammbär hinweggezogen; sodann wird der

Bär durch ein Tau, dessen Ende an einen am oberen Querbalken befindlichen Haken

befestigt ist, in die Höhe gehoben. Das Tau umschlingt die untere Rolle J, dann die obere Rolle K

und läuft von da abwärts nach der Trommel oder Walze L,

auf welcher es sich aufwindet. Die Welle G der Trommel

wird durch das mit dem Getriebe O im Eingriff stehende

Stirnrad N und die Welle P

des Getriebes O durch die Thätigkeit zweier Krummzapfen

Q (Fig. 1 und 3) in Umdrehung gesezt.

Diese rechtwinkelig zu einander gestellten Krummzapfen sind an beiden Enden der

Welle P angeordnet und werden durch die in die

Kolbenstangen eingehängten Lenkstangen R in Wirksamkeit

gesezt. Die Kolbenstangen laufen, wie man aus Fig. 1 ersieht, in einer

Parallelführung. Die Schiebventile der Steuerung erhalten ihre Bewegung von dem am

Ende der Welle P befindlichen Excentricum V. Von dem Dampfkessel T aus

gelangt der Dampf durch die Röhre S nach dem Cylinder.

Der Dampfkessel wird durch die Pumpe W von der Cisterne

M aus mit Wasser gespeist (Fig. 1). Die Pumpe W erhält ihre Bewegung durch die nach der Achse des

Stirnrades N hingehende Excentricumstange x, oder durch die Handhabe z. Der Dampfzutritt wird durch die mit dem Drosselventil in der Dampfröhre S in Verbindung stehende Handhabe a regulirt.

Die Trommel L besteht aus einem

festen und einem losen Cylinder; der leztere dreht sich in Folge der Friction an dem

ersteren und wird durch den Hebel y (Fig. 1 und 4) in und außer Berührung

mit demselben gebracht.

Der Schleppapparat f′ ist mit ein Paar Zangen oder Scheren versehen, welche in

einer am Rammkloze befestigten Krampe Halt fassen und denselben mit in die Höhe

ziehen. Wenn nun die Zangenenden oben gegen die schrägen Flächen e′,

e′ anstoßen, so nähern sie sich einander, der untere Theil dagegen öffnet

sich und läßt den Rammbären herabfallen.

Soll der Apparat in Thätigkeit gesezt werden, so läßt der Maschinenwärter Dampf

zuströmen; der Apparat beider Maschinen kommt sofort in Thätigkeit, windet das Tau

um die Trommeln und hebt den Rammbären in die Höhe. Sobald nun der leztere an dem

höchsten Punkte seiner Leitung angekommen ist, löst er sich von selbst aus und fällt

herab; in demselben Augenblike sperrt der Maschinenwärter den Dampf ab und ein bei

den Hebeln y aufgestellter Arbeiter rükt die Trommel aus

dem Geschirr, worauf Kette und Schleppzange herabsteigen, um den Rammkloz von Neuem

zu erfassen. Die Trommel wird sodann wieder ins Geschirr gerükt, der Dampf

zugelassen und der Rammbär aufgezogen, und so fort, bis der Pfahl eingerammt

ist.

Das Herausziehen der Pfähle. Die Kette wird an dem Pfahle

befestigt, über die obere Rolle K nach der Trommel L geleitet und durch die Umdrehungen der lezteren mit

dem Pfahl in die Höhe gezogen.

Der Sägeapparat besteht aus einer 4 Fuß im Durchmesser

haltenden Kreissäge b, deren Zähne 3 Zoll von einander

abstehen. Die Säge befindet sich am Ende eines Baums c,

welcher um die senkrechte Welle d als Mittelpunkt

beweglich ist und sich seitwärts auf dem eisernen Bogen e verschieben läßt. Will man von der Säge Gebrauch machen, so richtet man

sie mit Hülfe der Schrauben f auf die geeignete Höhe und

drükt mit einer Stange, welche am einen Ende einen Haken besizt, der in einen am

Baumende angebrachten Ring paßt, die Säge gegen den Pfahl; zugleich wird das

konische Getriebe g mit Hülfe des Fußhebels h, Fig. 4, in Eingriff

gebracht, die Rollen i und j

und der Laufriemen k kommen dadurch in Bewegung und die

Säge b in Rotation. Das Absägen eines Pfahlend s nimm

weniger als eine Minute Zeit weg.

Das Vorrüken des Apparates. Der am Ende eines Taues

befindliche Haken l wird an einen eingerammten Pfahl

befestigt, das Tau über die an der Seite des Gerüstes angebrachte Rolle m nach der Rolle F geleitet, und zweimal um

dieselbe geschlungen; das andere Tauende hält ein Arbeiter. Wenn nun die Trommel in

Umdrehung gesezt wird, so kommt die Maschine in fortschreitende Bewegung. Das

Gestell ruht nämlich auf sechs Rädern, und diese laufen auf einer temporären, über

die eingerammten Pfähle gelegten Eisenbahn.

Das Senkblei l dient zur Regulirung der perpendiculären

Stellung des einzurammenden Pfahls. Das Ende der Trommel ist von einem Bremsbande

umgeben, woran ein gelegentlich zu handhabender Hebel befestigt ist.

Es ist merkwürdig, daß Schriftsteller über Mechanik hinsichtlich der Art und Weise,

wie die durch den Rammkloz einer Rammmaschine erzeugte Gewalt des Stoßes zu schäzen

sey, nicht einig werden konnten, und die Lösung der Frage scheint dadurch auf einem

sehr unsicheren Fundamente zu ruhen, daß man theoretische mit praktischen Resultaten

verwechselte. Ein großer Unterschied ist es, die Gewalt eines Stoßes zu schäzen, d.

h. einfach das Gewicht zu bestimmen, welches durch Druk allein dieselbe Wirkung wie

der Stoß hervorbringen würde, oder den wirklichen Thatbestand zu ermitteln. Kein

Praktiker, wenn er auch mit der Natur des Einrammens noch so vertraut ist, wird sich

einbilden, im Stande zu seyn, das Gesez zu bestimmen, wonach ein Pfahl in Folge

successiver Schläge des Rammbären in der Wirklichkeit eindringt; denn es ist

bekannt, daß das Eindringen des Pfahls keineswegs regelmäßig erfolgt, oder der

Friction, welche auf die von der Theorie vorgeschriebene Weise seinem Eindringen

entgegenwirkt, proportional zu sezen sey. Im Gegentheil sinkt ein Pfahl wider alle

Theorie manchmal beim vierten oder fünften Schlage tiefer ein, als beim ersten oder

zweiten. Und doch müssen wir begreiflicher Weise, wenn wir auf theoretischem Wege

den Reibungswiderstand zu erforschen suchen, annehmen, dieser Widerstand wachse in

irgend einem regelmäßigen Verhältnisse, nach Maaßgabe der Tiefe, auf welche der

Pfahl in den Grund eingetrieben wird.

Wir schließen daher von unseren Betrachtungen jeden Versuch aus, den Effect, welchen

die auf einen Pfahl ausgeübte Kraft hervorbringt, zum Voraus zu berechnen. Der Stoß

mag einen Erfolg haben oder nicht, die ausgeübte Kraft ist dieselbe; und dieß ist

alles, was die Theorie ermitteln kann, weil das Eindringen des Pfahls von den

Bedingungen der Zähigkeit und Festigkeit des Bodens abhängt, welche zu

verschiedenartig ist, um für dieselbe einen allgemeinen Ausdruk in die theoretische

Formel sezen zu können.

Belidor und andere französische Ingenieure haben zwar in

ihrem Forschungseifer, welcher sie bei der Unmöglichkeit eine praktische oder experimentelle Grundlage

zu ermitteln, verleitete Theorien auf eine rein hypothesische Basis zu bauen, ein

gewisses Verhältniß der Verdichtung der Erde mit jedem successiven Fuß unter der

Oberfläche angenommen, die der Reibung ausgesezte Fläche des Pfahls mit in Rechnung

gezogen, und danach das Verhältniß zu bestimmen gesucht, in welchem der Pfahl nach

jedem Stoße des Rammklozes in das Erdreich eindringen würde. Wir zweifeln indessen,

ob die Erfahrung je die so aufgestellte Theorie bestätigen werde. Sezen wir also

alle Betrachtungen über das effective Eindringen des Pfahls bei Seite, und

untersuchen einfach die Kraft, womit der von einer gegebenen Höhe herabfallende

Rammbär den Kopf des Pfahls trifft. Nach den Gesezen der beschleunigten

Geschwindigkeit fällt der Rammbär durch den Raum s in

der Zeit t = Textabbildung Bd. 83, S. 430 wobei g den Raum von 16 1/12 Fuß bedeutet,

durch welchen ein schwerer Körper in der ersten Secunde fällt. Nun ist bestimmten

Gesezen der Mechanik zufolge die während des Falles durch eine gegebene Höhe

erlangte Geschwindigkeit der Fallzeit direct proportional, und die am Ende der

ersten Secunde erlangte Geschwindigkeit ist = 32 1/6 Fuß in der Secunde; daher ist

die Endgeschwindigkeit eines durch den Raum s frei

fallenden Körpers = 32 1/6 Textabbildung Bd. 83, S. 430 Um die Gewalt des Stoßes zu finden, muß das Gewicht des Körpers mit seiner

erlangten Geschwindigkeit, d. h. mit derjenigen Geschwindigkeit in Fußen per Secunde multiplicirt werden, mit welcher er während

des nächsten Zeitmomentes fallen würde, wenn er nicht plözlich durch den Pfahl

aufgehalten worden wäre.

Nach obiger Formel ist nachstehende Tabelle berechnet worden, welche in der einen

Columne die Fallzeit eines von l bis 40 Fuß Höhe herabfallenden Rammklozes in

Secunden, und in der anderen Columne die Kraft in Tonnen angibt, womit ein 1 Tonne

wiegender und von derselben Höhe herabfallender Rammkloz aufschlägt.

Fallraum in Fußen.

Fallzeit in Secunden.

Kraft eines 1 Ton. schweren Rammbaͤren in

Tonnen.

Fallraum in Fußen.

Fallzeit in Secunden.

Kraft eines 1 Ton. schweren Rammbaͤren in

Tonnen.

1

0.25

8.0

21

1.14

36.7

2

0.35

11.3

22

1.17

37.6

3

0.43

13.9

23

1.20

38.5

4

0.50

16.0

24

1.22

39.3

5

0.56

17.6

25

1.25

40.1

6

0.61

19.6

26

1.27

40.9

7

0.66

21.2

27

1.29

41.7

8

0.70

22.7

23

1.32

42.4

9

0.75

24.1

29

1.34

43.2

10

0.79

25.3

30

1.37

43.9

11

0.83

26.6

31

1.39

44.6

12

0.86

27.8

32

1.41

45.4

13

0.90

28.9

33

1.43

46.1

14

0.93

30.0

34

1.45

46.8

15

0.96

31.0

35

1.48

47.4

16

1.00

32.1

36

1.50

48.1

17

1.03

33.1

37

1.52

48.8

18

1.06

34.0

38

1.54

49.4

19

1.09

35.0

39

1.56

50.1

20

1.11

35.9

40

1.58

50.7

Die Gewalt des von einem mehr oder weniger als 1 Tonne wiegenden Rammbären ertheilten

Schlages findet man nach dieser Tabelle, indem man die Zahl in der mit

„Kraft eines etc.“ überschriebenen Columne ganz einfach mit

dem Gewichte des Rammbären multiplicirt. Soll z. B. die Gewalt eines eine Höhe von

30 Fuß herabfallenden 16 Cntr. schweren Rammbären ermittelt werden, so finden wir

der Zahl 30 gegenüber in der lezten Columne die Zahl 43.9; mithin ist 16 ×

43.9 = 702 Cntr. = 35 Tonnen, 2 Cntr. die gesuchte Kraft. Dieß ist der kräftigste

Schlag, welchen die oben beschriebene Dampf-Rammmaschine liefert.

Die Fig. 5

dargestellte Skizze hat den Zwek, mittelst der Curve f f

f das Gesez graphisch darzustellen, wonach die Gewalt des Stoßes mit der

Fallhöhe zunimmt. Es bedeutet z. B. die nach der horizontalen Scale abgemessene

Distanz a x 42.4 Tonnen, d. h. die Gewalt, womit ein 1

Tonne wiegender Rammbär bei einer Fallhöhe von 28 Fuß unten aufschlägt. Die

eigenthümliche Curve ist das Resultat des Naturgesezes, wonach die Kräfte sich

ändern, wie die Quadratwurzeln aus den Höhen, von welchen der Rammbär herabfällt.

Würden sich die Kräfte direct wie die Höhen verhalten, so würde die gerade Linie b b das Gesez ihrer Zunahme ausdrüken; verhielten sie

sich aber wie die Quadrate der Höhen, eine Annahme, welche irriger Weise bei einigen

Personen Eingang gefunden hat, so würde das Gesez der Kräfte durch eine von der wahren Gestalt ganz

abweichende Curve c c ausgedrükt. Die gerade Linie b b und die Curve c c sind

also unrichtig, und die krumme Linie f f fDa sich in der Parabel die Ordinaten wie die Quadratwurzeln aus den

zugehoͤrigen Abscissen verhalten, so bedarf es wohl kaum der

Bemerkung, daß die Curve f f f eine Parabel ist,

deren Scheitel in A liegt, deren Ordinaten die

parallel mit der Scale S S aufgetragenen

Kraͤfte bilden, und deren Abscissen durch die von o an auf der Achse A

A gezaͤhlten Fallraͤume repraͤsentirt sind.

Anmerk. d. Uebers. liefert allein den richtigen Maaßstab zur

Messung der Kräfte, so daß der Abstand irgend eines Punktes x von der senkrechten Linie A A, nach der

horizontalen Scale S S gemessen, die Gewalt des Schlages

eben so genau wie obige Tabelle angibt.

Tafeln