| Titel: | F. Benkler's Patentlampe.Von Dr. Adolph Poppejun. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 84, Jahrgang 1842, Nr. XXXVIII., S. 209 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

F. Benkler's Patentlampe.Von Dr. Adolph Poppejun.

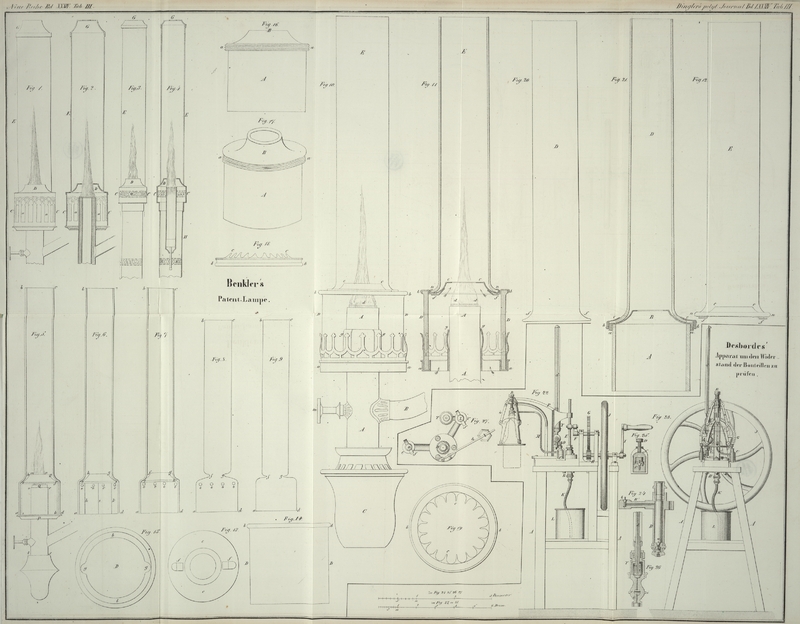

rendition="#center">Mit Abbildungen auf Tab. III.

Poppe, über Benkler's Patentlampe.

Poppe, über Benkler's Patentlampe.

Es ist nicht zu verkennen, daß die Fortschritte im Lampenwesen seit jener

denkwürdigen Erfindung Ami Argand's im Jahr 1783 mehr in

der äußern Form und in der Zuführung und Regulirung des Brennstoffes als in der

Gewinnung einer vortheilhafteren Lichtentwikelung liegen. Wenn es auch in einzelnen

Fällen gelang, eine

mehr als gewöhnliche Lichtintensität hervorzubringen, so traten doch immer die

ökonomischen Nachtheile den Bemühungen, solche Constructionen allgemeiner zu

verbreiten, hemmend entgegen.

Im Jahre 1840 erhielt die Lampe durch den Spenglermeister F. Benkler zu Wiesbaden eine Verbesserung, welche von allen Sachverständigen

als der erste wesentliche Schritt in der Vervollkommnung der Lampen seit Argand angesehen wird. Das Interesse, womit diese

Erfindung vom Publicum aufgenommen, von wissenschaftlichen Corporationen und höhern

Behörden begünstigt wurde, der Eifer, mit welchem sich alsbald Gelehrte und

Praktiker an die Untersuchung der Lampe machten, ist Beweis genug für die

Wichtigkeit eines Gegenstandes, welcher ein neues Beleuchtungsprincip zum Vorschein

brachte.

Bei einer Erfindung, welche mit so einfachen Mitteln so überaus befriedigende

Resultate gewährte, konnte es nicht fehlen, daß die Priorität derselben von vielen

Seiten zugleich in Anspruch genommen wurde. So sehen wir denn von dem Zeitpunkte an,

wo Benkler mit seiner Erfindung öffentlich auftritt, von

verschiedenen Seiten Reclamationen, und über den Punkt der Priorität in den

technischen Zeitschriften Streitigkeiten sich erheben; mit Bedauern muß man sogar

bemerken, daß das für und wider zu mancherlei Persönlichkeiten Veranlassung gegeben

hat. Es liegt nicht in meiner Absicht mich über diese Lampenstreitigkeiten weiter zu

verbreiten oder gar in dieselben einzugehen. Der Gegenstand ist zur Genüge

besprochen und die Sache der Patentträger durch Karmarsch, auf dessen Autorität sie sich getrost berufen können, hinlänglich

vertreten.Ich verweise in obiger Beziehung auf polytechn. Journal Bd. LXXXIII. S.

74 und 316. Mit Uebergehung alles Dahingehörigen

beschränke ich mich daher darauf, in Folgendem eine auf Thatsachen beruhende

Darstellung der in Rede stehenden Erfindung, ihrer Entstehung und ihres jezigen

Standpunktes zu liefern.

Im Winter von 1839 auf 1840 entdekte der Spenglermeister F. Benkler durch Zufall die auffallende Wirkung eines konischen,

durchstochenen Metallblechs auf eine Lampenflamme. Aus Mangel an Werkzeugen und an

der nöthigen Einrichtung gelang es ihm nach manchen vergeblichen Versuchen erst im

Frühjahr 1840 einen zwekmäßigen Apparat aus Messing zu verfertigen. Diese Lampe war,

wie ich jezt aus sicherer Quelle erfahre, bis auf unwesentliche Abweichungen in der

Form eben so eingerichtet, wie die im polytechnischen Journal Bd. LXXVIII. S. 423 von mir beschriebene

Lampe, weßhalb ich auf jenen Artikel zurükweise. Die Wichtigkeit seiner Entdekung

und den Werth

derselben für das Beleuchtungswesen erkennend, entschloß sich Benkler, die nöthigen Anordnungen zu treffen, um durch Patentirung in

sämmtlichen deutschen Staaten sich die Erfindung als sein Eigenthum zu sichern. In

diesem mit großem Zeitverluste verknüpften Unternehmen, wurde Benkler von Hrn. Ruhl, mit dem er sich in

dieser Sache verständigte, thätig unterstüzt. Der erste Schritt war natürlich, das

Gutachten von Sachverständigen einzuholen.

Durch das von allen Seiten sich kundgebende hohe Interesse ermuntert, ordnete Hr. Ruhl zunächst in Gießen einen öffentlichen Versuch mit

der Lampe an. Bei dieser Gelegenheit gelang es einem dortigen Spengler das Princip

der nicht sorgfältig genug bewahrten Erfindung abzusehen. Bald darauf wurden zum

Nachtheile des Erfinders angeblich Benkler'sche Lampen in

großer Menge im Publicum verbreitet.

Das erste Gutachten über die, im Vergleich mit der jezigen, damals noch unvollkommne

Lampenconstruction lieferte Prof. Dr. Liebig in Gießen. Es lautet wörtlich wie folgt:

„Die HHrn. Benkler und Comp. aus Wiesbaden

haben mich mit einer neuen, von ihnen erfundenen Verbesserung in der

Construction der Lampen bekannt gemacht, und gestern in meiner und der Gegenwart

einer Anzahl der Bewohner Gießens, in dem Saale des Busch'schen Gartens einen Beleuchtungsversuch angestellt, welcher zur

größten Befriedigung und wahren Bewunderung aller Anwesenden ausgefallen

ist.“

„Ich betrachte die Erfindung der HHrn. Benkler

und Comp. als eine der größten Verbesserungen, welche seit Argand in der Construction der Lampen gemacht worden ist; sie besteht

dem Principe nach in einer Speisung der Flamme mit erhizter Luft, welche unter

einem gewissen Winkel der Basis der Flamme zugeführt wird, und auf der völligen

Vermeidung aller Abkühlung der Flamme durch Luftströme, welche keinen Antheil an

der Verbrennung nehmen.“

„Die Lichtentwikelung bei der Verbrennung einer Flamme, ihr

Leuchtvermögen, ist bekanntlich bis zu einem gewissen Grade unabhängig von der

Verbrennung des Gases; sie beruht auf festen, in der Flamme befindlichen

Theilchen, welche im glühenden Zustande Licht auszustrahlen und zurükzuwerfen

vermögen; sie werden leuchtend durch die während der Verbrennung erzeugte

Hize.“

„In den gewöhnlichen Flammen bestehen die festen Theilchen aus

abgeschiedener Kohle, und nur diejenigen Flammen besizen das Vermögen zu

leuchten, welche unter gewissen Umständen Ruß absezen; sie rußen, wenn der durch

die Luft zugeführte Sauerstoff nicht hinreicht, um vollkommene Verbrennung zu

bewirken.“

„Das Leuchtvermögen einer Flamme steigt mit ihrer Temperatur, durch

Abkühlung wird es vermindert; Mangel an Luft, oder eine unvollkommene

Verbrennung hat immer eine Temperaturerniedrigung zur Folge.“

„In gut construirten Argand'schen Lampen ist

die Oberfläche des brennenden Gases vergrößert; durch den, vermittelst des

aufgesezten Glascylinders künstlich verstärkten Luftzug kommt die Flamme in

gleichen Zeiten mit einer größern Luftmasse in Berührung, als in gewöhnlichen

frei brennenden Flammen; der Abkühlung durch kalte Luftströmungen von der Seite

ist vorgebeugt; aus beiden Ursachen wird die Lichtintensität bei gleichem

Oehlverbrauch auf das Doppelte gesteigert, die Verbrennung ist vollkommen, und

die Temperatur der Flamme der stärksten Rothglühhize nahe. Durch die

Glascylinder in den Argand'schen Lampen strömt aber

mit der Luft, welche die Flamme berührt, und die Verbrennung unterhält, zwischen

dem Glase und der Flamme, nahe die doppelte oder dreifache Menge atmosphärischer

Luft ein, welche keinen Antheil an der Verbrennung nimmt. Dieser zur Verbrennung

durchaus unwesentliche Luftstrom wirkt nachtheilig auf die Lichtentwikelung der

Flamme, denn indem er auf Kosten der Flamme erwärmt wird, entzieht er ihr Wärme;

die Flamme wird abgekühlt und in dem nämlichen Grade nimmt ihr Leuchtvermögen

ab.“

„Bei keiner der bis jezt bekannten Lampen-Constructionen konnte

dieser Nachtheil vermieden werden. Die Vermeidung dieser Abkühlung, und

demzufolge die Verstärkung der Lichtentwikelung, ohne vergrößerten Aufwand an

Brennmaterial, ist bis dahin als eines der interessantesten Probleme der Theorie

ungelöst gewesen, es ist aber von den HHrn. Benkler

und Comp. auf eine überraschend einfache Weise auf das Schönste gelöst

worden.“

„Durch eine konisch zugehende schiefe Fläche wird die Flamme in den

Apparaten der HHrn. Benkler und Comp. wie in einem

Ringe eingeschlossen, welcher nur derjenigen Luft Zutritt gestattet, welche zur

Verbrennung unumgänglich nöthig ist; der kalten Luft ist der Zugang völlig

abgeschlossen, die Luft, durch welche die Flamme gespeist wird, kann nicht mit

ihr in Berührung kommen, ehe sie den Weg unter einer glühenden Metallfläche hin

zurükgelegt hat, in der Art also, daß die Flamme durch heiße Luft, bei

Vermeidung aller Abkühlung durch fremde Luftströme, gespeist wird.“

„Dieß sind aber die physikalischen Bedingungen, um einen Körper auf das

Maximum der Temperatur zu erheben, die überhaupt in der Luft durch seine

Verbrennung hervorgebracht werden kann. Der Zutritt der Luft kann beliebig

regulirt werden, er kann in den Apparaten der HHrn. Benkler und

Comp. so weit vermindert werden, daß sich die Flamme theilt, in einen untern und

obern brennenden Theil, zwischen denen sich ein mit Gas gefüllter Raum befindet,

welches, aus Mangel an Luft, nicht brennt.“

„Die Flammen in den Lampen der HHrn. Benkler

und Comp. besizen die völlige Weißglühhize, ihr Leuchtvermögen kann allein mit

der Flamme des im Sauerstoffgase verbrennenden Phosphors verglichen werden, der

sie an Glanz und Helligkeit nahe kommen. Alle Lampen, von der Straßen-

und Stalllaterne an bis zu derjenigen, welche dem glänzendsten Ballsaale

Tageshelle geben soll, können mit einer höchst unbedeutenden Ausgabe mit der von

den HHrn. Benkler und Comp. erfundenen Vorrichtung

versehen werden, und gerade die große Einfachheit derselben gibt ihr eine ganz

besondere Wichtigkeit. Jede Art von Oehl läßt sich zur Beleuchtung benuzen, die

mit Ruß brennenden Thranarten eignen sich hiezu sogar noch mit größerm Vortheil,

und geben eine eben so geruchlose Flamme, als die mit dem reinsten Lampenöhl

gespeisten.“

Durch die Erfahrung ist obige Bemerkung nicht in ihrem ganzen Umfange

bestaͤtigt worden. Ich komme unten auf diesen Punkt

zuruͤk.

P.

„Die HHrn. Benkler und Comp. verdienen die

volle Anerkennung des Publicums, der Regierungen und Stadtbehörden, welche sich

beeilen werden, aus dieser wichtigen Erfindung Nuzen zu ziehen.“

„Ich wünsche aufrichtig, daß sie in dem Schuze für ihre Erfindung, den sie

in Anspruch nehmen, volle Entschädigung für die Ausdauer finden möchten, die sie

nöthig hatten, um ihrer Erfindung den Grad der Vollkommenheit zu geben, den sie

besizt.“

Gießen, den 8. Sept.

1840.

Dr. Justus

Liebig.

Eine auf Ansuchen des hiesigen Bauamtes von dem physikalischen Vereine ernannte

Commission zur Untersuchung und Begutachtung der Benkler'schen Lampe erstattete dem Vorstande des Vereins einen sehr

empfehlenden Bericht, welcher im Frankfurter Gewerbfreund Jahrg. 1841 Nr. 15

veröffentlicht wurde. Die photometrischen und ökonomischen Resultate dieser

Untersuchung lauten gleichfalls so günstig, daß sie die Lampe schon in dieser noch

minder vollkommenen Gestalt in die Reihe der gemeinnüzigsten Erfindungen

stellen.

Obgleich schon die erste Lampenconstruction ein auffallend weißes Licht gab, so

entging dem Erfinder doch eine Unvollkommenheit nicht, nämlich daß der unter dem

konischen Aufsaz brennende Theil des Lichtes ganz unbenüzt verloren ging. Diese

Unvollkommenheit glaubte er zuerst dadurch zum Theil beseitigen zu können, daß er

dem den Dochtcylinder

umgebenden messingenen Mantel, auf welchem der konische Aufsaz ruht, Durchbrechungen

gab, die wenigstens einen Theil des unter dem Aufsaz brennenden Lichtes durchließen.

Die Skizzen auf Tab. III. Fig. 1, 2, 3 und 4 stellen die Haupttheile

zweier mit dieser Modification versehenen Lampengattungen in der Seitenansicht und

im Durchschnitt dar, und zwar die Figuren 1 und 2 eine Lampe

mit hohlem Dochte und doppeltem Luftzuge, und die Figuren 3 und 4 eine kleinere

Sorte mit büschelförmigem Dochte und einfachem Luftzuge. In sämmtlichen Figuren sind

die entsprechenden Theile durch gleiche Buchstaben bezeichnet.

C, C der messingene, mit den

Luft- und Lichtöffnungen a, a versehene Mantel, auf welchem das konische, mit einer

kreisrunden Oeffnung durchbrochene Messingblech D

befestigt ist. Auf diesem ruht lose das gläserne Zugrohr E, welches ungefähr in seiner Mitte von einem vom Lampengestell her sich

erstrekenden Messingdraht umfaßt und aufrecht erhalten wird, und oben mit einer

Messingkappe G bedekt ist. Leztere besizt in der Mitte

eine kreisrunde Oeffnung, von derselben Weite wie die des Messinghütchens D.

Der nächste wesentliche Fortschritt in der Vervollkommnung der Lampe bestand darin,

daß der untere Theil C, C

des Apparates, worauf der konische Aufsaz D ruht, ganz

aus Glas hergestellt und zugleich auf dem Dochtrohre verschiebbar eingerichtet

wurde. Durch diese Anordnung erlangte die Lampe zwei wesentliche Vortheile; es

wurden nämlich beinahe alle Lichtstrahlen des unter der erwähnten kreisrunden

Oeffnung brennenden Theils der Flamme, welche bei der vorhergehenden Construction

unbenüzt verloren gingen, gewonnen, und die Brennöffnung konnte dem Dochte mehr oder

weniger genähert und in die für die Lichtentwikelung günstigste Lage gebracht

werden. Der obere Aufsaz G blieb in der Folge als

unwesentlich ganz weg und die festen Büscheldochte wurden als eine minder

vollkommene Dochtgattung später ganz aufgegeben, dagegen bei allen Lampen die Argand'schen Dochte beibehalten. Auch kamen die

Patentträger von den langen Zuggläsern, welche sie bei der ersten Construction der

Lampe geben zu müssen glaubten, auf kürzere höchstens 10″ hohe aber engere

zurük, indem erstere wegen des allzu lebhaften Zuges die Oehlconsumtion ohne

entsprechenden Gewinn an Leuchtkraft erhöhten, und außerdem unbequem waren.

Auf diesen verbesserten Apparat hin erhielten die HHrn. Benkler und Comp. von siebzehn deutschen Staaten und außerdem von

Frankreich, Belgien, Rußland und Dänemark Privilegien. Die ihrem Patentgesuche

beigefügte Erklärung ihrer Beleuchtungsvorrichtungen lautet, mit Bezug auf die Figuren 5 bis

9, wie

folgt:

„Fig. 5

stellt unsern Apparat i, e,

h, g, f, k aus einem Glasabschnitt

mit einem konisch geformten Metallhütchen bestehend dar, der in i, k auf einem Messingring

p ruht, welcher am Dochtrohr v, r, t, s auf- und nieder geschoben werden kann, indem

die Luft zwischen i, k von

Unten in den Apparat einströmt. a, b, c, d ist eine Glasröhre, die bei e, f auf dem Metallhütchen fest einsizt, und auf demselben

Ring p steht. Der Theil i,

c, h, g, f, k befindet sich also im Innern dieser Glasröhre, und die kalte Luft von

Unten kann nur durch die Oeffnung im Metallhütchen m,

n zur Flamme strömen. Jeder andere Zutritt der Luft

zur Flamme sowohl von Unten wie von der Seite ist abgehalten. Q bezeichnet den Docht.

Fig. 6

unterscheidet sich von Fig. 5 nur dadurch, daß

das Metallhütchen e, f, g, h von drei Stäbchen h, i und k statt von einem Glasabschnitt getragen wird. Die

Stäbchen stehen eben so auf dem Metallring p. Die

Glasröhre a, b, c, d hat bei o ringsum mehrere Luftlöcher.

Fig. 7, wie

Fig. 6,

nur ist e, f, g, h im Innern des

Glascylinders a, b, c, d befestigt und ruht

nicht auf Stäbchen.

Fig. 8 stellt

eine Lampenglasröhre vor, die bei f, g nach Innen eingezogen ist, Luftlöcher o besizt und wie die vorhergehende bei a, d auf dem Messingring p steht. Die Flamme, welche oberhalb der Luftlöcher

beginnt, wird bei f, g (wie

in Fig. 5 bei

m, n) eingeengt.

Fig. 9 eine

andere Art Lampenglasröhre, bei f, g mehr eingezogen, und ohne Luftlöcher.“Die Patenttraͤger ließen im Maͤrz 1841 solche

eingeschnuͤrte Glasroͤhren, welche sie in obiger

Patentbeschreibung als eine Modification ihrer Erfindung angeben,

verfertigen, brachten sie aber ihrer Zerbrechlichkeit beim Gebrauch und

ihrer minder vollkommenen Wirkung wegen nicht zum Verkauf.P.

Wiesbaden, den 24. Jun.

1841.

Benkler und Comp.

Hier darf nicht übergangen werden, daß sich am 25.

März 1840 der Lampenfabrikant Henry Smith in

Birmingham ein Patent auf eine Lampe ertheilen ließ, welche mit der Benkler'schen dem Princip nach ganz und der Construction

nach beinahe identisch ist (polytechnisches Journal Bd. LXXIX. S.

352). Ob nun das englische mit dem deutschen Patent in irgend einem

Zusammenhange steht, oder ob die Aufstellung und Verbreitung des neuen

Lampenprincips als unabhängig in beiden Ländern anzunehmen ist, lasse ich dahin

gestellt. Thatsache ist, daß die Lampe in der so eben beschriebenen Form nach einer Reihe

vorangegangener Verbesserungen von Benkler bereits

hergestellt war, ehe die englische Erfindung bekannt wurde.

Anfangs fertigte Benkler mit andern Spenglern in seiner

beschränkten Werkstätte nur ordinäre, zum Theil mangelhaft gearbeitete Blechlampen,

später zwar auch andere und bessere Lampen, wozu er jedoch nicht im Stande war, alle

Theile selbst zu verfertigen und daher diese von andern Orten beziehen mußte.

Gegen das Ende des verflossenen Jahres übernahm Hr. Eduard Lade das ganze Etablissement für alleinige Rechnung. Nachdem er in Paris

die größten ähnlichen Etablissements besucht und dort sowohl als in Berlin Arbeiter

und Aufseher engagirt hatte, baute er in Wiesbaden ein neues zwekdienliches

Fabrikgebäude und richtete die Fabrik mit Messinggießerei, Drehbänken,

Durchschnittmaschinen, Prägwerken u. s. w. so vollständig ein, daß er dadurch in den

Stand gesezt ist, alle Lampengattungen von der einfachen Studirlampe bis zum

reichsten Lustre mit allen ihren Theilen aus dem rohen Material selbst fabriciren zu

lassen. Die Fabrik besteht nach Hrn. Lade's Mittheilung

aus 12 Werkstätten und beschäftigt gegenwärtig über 60 Arbeiter. Im Monat December

lieferte sie 2400 Lampen, Lustres und Laternen.

Da Hr. Benkler keinen Antheil mehr an dem durch seine

Erfindung ins Leben gerufenen Etablissement hat, so wird Hr. Lade gegen den Herbst die Firma des Etablissements ändern und bei dieser

Gelegenheit einen neuen Preiscourant veröffentlichen, welcher zugleich ein

Verzeichniß aller Arten Lampen in den neuesten Façons, von der billigsten Sorte zu 2

fl. bis zu den kostbarsten Kronleuchtern, Candelabers und Carcellampen enthalten

wird.

Mit Benkler'schen Lampen sind den gefälligen Mittheilungen

des Fabrikbesizers zufolge bereits beleuchtet: das herzogliche Schloß und das

Theater in Wiesbaden, so wie die ersten Gasthöfe daselbst, die Eisenbahnhöfe in

Wiesbaden und Kastel, das Universitätsgebäude zu Gießen, das neue Casino in

Mannheim, das Hôtel de l'Europe daselbst, das neue

Casino und Theater in Paderborn; in Ausführung ist die Beleuchtung der neuen

badischen Irrenanstalt Illenau bei Achern. Da sich diese Lampen auch vorzüglich zur

Straßenbeleuchtung eignen und in der neuesten Zeit eine Einrichtung erhalten haben,

welche auch in Bezug auf Eleganz und Solidität kaum noch etwas zu wünschen übrig

läßt, so ist bereits die Beleuchtung Wiesbadens mit neuen feststehenden

Straßenlaternen, so wie die mehrerer anderer Städte dem Fabrikbesizer

übertragen.

Da die praktische Bedeutung des Princips der Lampe durch zahlreiche Versuche außer

Zweifel gestellt war, so machte es sich der gegenwärtige Chef des Etablissements zur

angelegentlichen Aufgabe, der Lampe die größtmögliche Einfachheit zu geben und den

äußeren Mängeln derselben möglichst abzuhelfen. Zu den leztern gehörte die bisherige

Art der Verbindung mit dem weitern cylindrischen Unterglas. Es konnte nämlich

zwischen dem obern Zugrohr und dem Unterglas ein luftdichter Schluß nicht

bewerkstelligt werden, weil das erstere auf dem leztern nur loker aufgesezt wurde;

daher konnte eine größere Luftmenge Eingang in den Apparat finden, als zur

Verbrennung unumgänglich nöthig ist. Bei Lampen, wo das Zugrohr nicht hermetisch

aufpaßte, mußte daher die seitwärts eindringende Luft zur Abkühlung der Flamme,

mithin zur Verminderung der Leuchtkraft beitragen. Das Anzünden der Lampe selbst war

mit einiger Unbequemlichkeit und Umständlichkeit verbunden und das bei einer so

lokeren Verbindung unvermeidliche Gerassel fiel lästig.

Hrn. Lade, welcher, wie oben bemerkt wurde, seine ganze

Aufmerksamkeit auf die Vereinfachung und Vervollkommnung des ursprünglichen

Apparates richtete, ist es in neuester Zeit gelungen, den oben erwähnten Mängeln

vollständig abzuhelfen und durch eine sinnreiche Vorrichtung dem Apparate die

gewünschte Einfachheit und Festigkeit zu geben.

Die Figuren 10 bis 15 stellen den neuen Benkler'schen

Beleuchtungsapparat in natürlicher Größe dar. Fig. 10 ist eine

Seitenansicht und Fig. 11 ein Durchschnitt desselben; in lezterem ist das Glas durch helle,

das Metall durch dunkle Schraffirung bezeichnet.

A, A ist das Dochtrohr, d, d der aus demselben

hervorragende Theil des hohlen Dochtes; B das mit dem

Oehlbehälter in Verbindung stehende Rohr; m der

gewöhnliche geränderte Knopf zum Aufund Niederbewegen des Dochtes; C die Tropfschale, welche das überfließende Oehl

auffängt. Auf dem Dochtrohre A, A läßt sich der mit einer Gallerie zur Aufnahme des Zugglases versehene

Messingreif a, a auf-

und niederschieben. Damit er in jeder Lage feststehe, federt sich die Hülse g, g, mit welcher er durch

drei Arme oder Speichen in Verbindung steht, gegen das Dochtrohr. Das Zugrohr

besteht aus zwei Theilen, dem cylindrischen Unterglas D,

D und dem engern Glasrohre E, E, welche durch eine Art Bajonnettschluß

fest und luftdicht miteinander verbunden sind und auf eine leichte und bequeme Weise

von einander getrennt werden können. Die Verbindung dieser Theile ist auf folgende

Weise ausgeführt. Der Fig. 14 und 15 in der

Seitenansicht und im Grundrisse abgesondert dargestellte Glascylinder D, D besizt an seiner obern

Kante einen Wulst, um welchen ein Messingkranz b, b sehr geschikt und genau anschließend gebogen ist. Dieser Messingkranz

bildet einen nach Innen hervorstehenden Rand, der an zwei gegenüberliegenden Stellen

mit Einschnitten g, g, Fig. 15,

versehen ist, deren Zwek unten erläutert werden soll. Dieser Rand dient zur Aufnahme

der Glasröhre E, deren unteres Ende etwas ausgeschweift

ist. Mit dem untern Rand der Glasröhre E steht der

wesentlichste Theil des Apparates, nämlich das mehrfach erwähnte konische

Messingblech c, c, durch

dessen kreisrunde Oeffnung die Flamme zu brennen genöthigt ist, in fester

Verbindung. Eine solide und luftdichte Befestigung ist dadurch hergestellt, daß der

untere Rand des konischen Theils c, c vermittelst einer eigenen Vorrichtung rings um den

ausgeschweiften Glasrand herumgebogen wurde, wie der Durchschnitt Fig. 11 zeigt. Es ist nun

noch übrig, die Verbindungsweise des Zugrohrs mit dem cylindrischen Unterglase D, D mit Bezug auf die Figuren 11 bis

15 zu

erläutern. Diese ist einfach und zwekmäßig. Fig. 12 liefert eine

Seitenansicht und Fig. 13 eine untere Ansicht des vom Apparate getrennten oberen Zugglases;

Fig. 14

stellt den untern Glascylinder in der Seitenansicht und Fig. 15 im Grundriß dar.

An das konische Messingblech c, c, Fig.

11, 12 und 13, sind einander gegenüber zwei Lappen f,

f gelöthet, und der oben erwähnte Messingrand b, b des Untertheils D besizt an zwei einander gegenüberliegenden Stellen

zwei Einschnitte g, g, in

welche jene Lappen passen. Will man nun das Zugrohr mit dem Glascylinder D, D in feste Verbindung

bringen, so sezt man das erstere so auf den Rand b, b

Fig. 15, des

leztern, daß die Lappen f, f

in die Einschnitte g, g

treten. Gibt man hierauf dem Rohre E eine Drehung, so

greifen die Lappen f, f

unter den Rand b, b und

halten das Zugglas E auf dem Cylinder D, D fest. Auf ähnliche

Weise lassen sich beide Theile des Apparates zum Behufe der Reinigung leicht von

einander trennen.

In Folge dieser wesentlichen, volle Anerkennung verdienenden Verbesserung ist jenes

Gerassel der Glasröhre, welches man an den Benkler'schen

Lampen erster Construction tadelte, beseitigt, der Zutritt aller zur Verbrennung

nicht nöthigen Luft abgesperrt und die Behandlung der ganzen Vorrichtung so einfach,

wie die eines gewöhnlichen Zugglases. Wie günstig sich deutsche Autoritäten über die

in hohem Grabe gemeinnüzige Erfindung, insbesondere über die neueste Construction

derselben äußern, sehen wir unter Anderm aus nachfolgender Erklärung, zu welcher

sich Hr. Prof. Dr. Liebig in

Gießen, in Berüksichtigung des Werthes der genannten Lampe veranlaßt gefühlt

hat.

„Ich bin sehr erfreut, zu sehen, mit welchem Geschik und Talent die

neuesten Verbesserungen an den Lampen der HHrn. Benkler und Comp. zu Wiesbaden erdacht und ausgeführt sind. Die solide

Befestigung des

obern Cylinders, der als Zugröhre dient, ist eine wahre Vervollkommnung ihres

Apparats, und gibt ihren Lampen eine größere Eleganz und Solidität, als sie

ursprünglich besaßen. Was das Aufgeben der eingeschnürten Cylindergläser

betrifft, so ist allerdings bei Anwendung des Metallblechs die Verbrennung

vollkommner, und es liegt darin für die gewonnene Lichtstärke ein entschiedener

Vortheil.“

Gießen, den 9. Decbr.

1841.

(gez.) Justus Liebig.

Da bei dem so eben beschriebenen Apparate das Zugglas mit dem Messingblech in einer

Verbindung steht, welche nicht ohne eigene Vorrichtungen und besondere

Kunstfertigkeit in dieser Vollkommenheit hergestellt werden kann, so könnte den

Apparat der Einwurf treffen, daß im Falle des Zerbrechens oder Zerspringens des

Zugglases die Wiederherstellung desselben für den Besizer mit Schwierigkeiten

verknüpft ist. Durch die neueste Einrichtung, welche Hr. Lade in Bezug auf die Verbindung des Zugglases mit dem Unterglas

vorgenommen hat, ist auch dieser Einwurf glüklich beseitigt, indem nun das Zugrohr,

wenn es zerbrechen sollte, von Jedermann durch ein anderes, ohne Hülfe von

Instrumenten ersezt werden kann, wozu noch der Vortheil der leichtern Reinigung

kommt. Bei dieser Einrichtung ist das konische Messingblech nicht wie bei der eben

beschriebenen an das Zugglas, sondern an dem cylindrischen Unterglase befestigt. Das

unten ausgeschweifte Zugglas wird auf das konische Blech gestellt und mit Hülfe

eines Messingreifs an das Unterglas festgeschraubt. Das Ganze läßt sich demnach in

drei Theile zerlegen oder trennen, in das Unterglas mit dem konischen Bleche, das

Zugglas und den Messingreif. Wenn sich nun der Besizer mit mehreren Zuggläsern im

Voraus versieht, so ist er, wenn ein solcher zerbrechen sollte, aller Verlegenheit

enthoben, indem er nur eines der vorräthigen Gläser an die Stelle des zerbrochenen

zu sezen braucht. Die nähere Einrichtung wird aus den in natürlicher Größe

dargestellten Figuren 16 bis 21 deutlich werden.

Fig. 16

liefert eine Seitenansicht des Unterglases mit dem konischen Messingblech; Fig. 17 eine

perspectivische Ansicht desselben; das Unterglas A ist

vollkommen cylindrisch ohne Wulst; auf seiner obern Kante ist der bekannte

Messingaufsaz B genau anschließend aufgeschoben. Der

Rand a, a des Aufsazes B bildet eine Schraube, auf welche sich ein inwendig mit

einer Schraubenmutter versehener Messingreif b, b aufschrauben läßt, der Fig. 18 in der

Seitenansicht, Fig.

19 im Grundriß dargestellt ist. Will man nun den Apparat zusammensezen, so stellt man

das Zugglas Fig.

20 über das Messingblech B, Fig. 16, schiebt sodann

den Messingreif b, b, Fig. 18, über

das Zugglas herab, so daß die Zaken c, c desselben auf die untere Ausschweifung f, f des Zugrohrs zu liegen

kommen, und schraubt den Reif bei a, a an den Messingaufsaz B,

bis die erwähnten Zaken das Zugglas fest umfassen. Fig. 21 stellt den

Apparat nach seiner Zusammensezung im Durchschnitte dar. Die Metalltheile sind durch

enge, die Glastheile durch weitere Schraffirung bezeichnet und die den übrigen

Figuren entsprechenden Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Es dürfte hier am Orte seyn, einige Bemerkungen über die Aufnahme der Benkler'schen Lampen im Publicum beizufügen. Obgleich die

Benkler'sche Lampe durch ihr blendendes Licht eine in

hohem Grade überraschende Wirkung hervorbringt, so hört man doch seit Verbreitung

der Erfindung im Publicum häufig Stimmen der Unzufriedenheit und getäuschter

Erwartung; während auf der andern Seite Sachverständige über den Werth der Lampe

sich in überaus günfligen Ausdrüken äußern. Es ist nicht schwer der Sache auf den

Grund zu kommen. Schlechte Nachahmungen der Lampe durch Handwerker, welche das

Princip oberflächlich aufgefaßt hatten, riefen ein Vorurtheil gegen dieselbe hervor

und stellten den praktischen Werth des neuen Beleuchtungsprincips in Zweifel.

So kamen mir nachgemachte Benkler'sche Lampen zu Gesicht

mit Oehlflasche, deren Oehlniveau der Verfertiger absichtlich um wenigstens einen

Zoll tiefer eingerichtet hatte, als es nach richtiger Regulirung den bekannten

hydrostatischen Gesezen gemäß im Dochtrohre stehen mußte, weil er der Meinung war,

die Hize der Flamme ziehe das Oehl vollends bis an die Mündung des Brenners herauf.

Der Erfolg war, daß der Docht wegen des zu tiefen Oehlstandes in kurzer Zeit

verkohlen mußte, und daß die Benkler'sche Erfindung um so

viele Gegner bereichert wurde, als in Besiz dergleichen nachgeahmter Machwerke

kamen.

Indessen sind auch in Bezug auf die wirklichen Benkler'schen Patentlampen von mehreren Seiten ungünstige Aeußerungen laut

geworden, welche theils auf Vorurtheilen oder auf unvorsichtiger und fehlerhafter

Behandlung der Lampe von Seiten der Käufer selbst beruhen, theils aber auch

gegründet sind. Die Hauptpunkte, auf welche sich diese Klagen zurükführen lassen,

sind:

1) Mangelhafte Construction und unbequeme Behandlung der Benkler'schen Lampe.

2) Vermehrung der Oehlconsumtion in Vergleich mit den gewöhnlichen Lampen.

3) Allzurasche Verkohlung des Dochtes, welche ein öfteres Puzen der Lampe nöthig

macht.

4) Ueberfließen des Oehls am Dochtrohre.

Der erste Einwurf ist, insofern er gegründet war, durch die neuesten oben

beschriebenen Einrichtungen beseitigt. Wäre der zweite Einwurf gegründet, so würde

die Erfindung als werthlos in die Reihe der unpraktischen Erzeugnisse des

Erfindungsgeistes zurüksinken. Dem ist aber nicht so. Nach allen von

Sachverständigen mit vieler Umsicht und Sorgfalt angestellten Versuchen gewährt die

Lampe, so lange der Durchmesser des Dochtes gewisse Gränzen nicht überschreitet,

neben der eigenthümlichen Weiße des Lichtes sehr befriedigende ökonomische

Resultate. Das ziemlich verbreitete Vorurtheil, daß die Benkler'sche Patentlampe den gewöhnlichen Lampen gegenüber zu viel Oehl

consumire, hat seinen Grund in der einseitigen Beurtheilung des Effectes der Lampe,

in Ermangelung eines Maaßstabes zur richtigen Beurtheilung desselben. Von der Größe

der Oehlconsumtion kann sich das Publicum leicht praktisch überzeugen, wogegen

demselben der Maaßstab zur Vergleichung der Lichtintensität mit dem Oehlconsum

abgeht. Wenn daher eine Benkler'sche Patentlampe z. B.

die dreifache Lichtentwikelung einer gewöhnlichen Lampe liefert, dabei aber doppelt

so viel Oehl consumirt, so übersieht die Mehrzahl der Abnehmer wegen der vermehrten

Oehlconsumtion den ökonomischen Vortheil, welchen die Patentlampe dessen ungeachtet

gewährt. Ein sehr großer Theil des Publicums bedarf übrigens einer so blendenden

Helligkeit nicht, wie sie Benkler'sche Lampen mit der

bisher üblichen Dochtweite liesern; die Erfindung wird daher ohne Zweifel an

Popularität gewinnen, da es sich das Etablissement auf den von mehreren Seiten

geäußerten Wunsch neuerdings zur Aufgabe macht, auch Lampen mit möglichst engen

Dochten, also mit verhältnißmäßig geringerer Leuchtkraft, zu verfertigen, bei denen

der ökonomische Vortheil recht deutlich in die Augen springt.

Die allzurasche Verkohlung des Dochtes, welche öfters an den Patentlampen gerügt

worden ist, steht mit dem Princip der Erfindung in keinem Zusammenhange. Sie ist

entweder der Benüzung einer schlechten Oehlgattung oder einer mangelhaften

Regulirung des Oehlstandes zuzuschreiben. Es war ein großer Mißgriff von Seiten der

HHrn. Benkler und Comp., daß sie als einen besondern

Vortheil ihrer Patentlampen den Umstand hervorheben, daß die schlechtesten Oehle und

sogar Thran in denselben eben so hell und geruchlos, wie das beste geläuterte Oehl

brennen, und dadurch das Publicum zur Benuzung solcher geringen Sorten verleiteten.

Die Erfahrung lehrt, daß geringes, ungereinigtes Oehl und Thran allerdings vollkommen geruchlos

und kurze Zeit auch unter eben so intensiver Lichtentwikelung brennen, wie

gereinigtes Oehl, daß aber der Docht durch den Schmuz, welchen schlecht gereinigtes

Oehl und Thran an denselben absezen, verstopft wird, wodurch die haarröhrchenartigen

Zwischenräume desselben die Fähigkeit verlieren, die Flüssigkeit aufzusaugen und in

entsprechender Menge der Flamme zuzuführen. Hieraus entsteht eine schnelle Abnahme

der Lichtstärke und eine rasche Verkohlung des Dochtes. Dieser durch die HHrn. Benkler und Comp. selbst verbreitete Irrthum hat dem

Credit der Lampe sehr geschadet, indem ein Theil des Publicums die Ursache der

schnellen Verkohlung des Dochtes nicht da suchte, wo sie zu suchen war, sondern im

Princip der Erfindung. Es ist daher eine sehr zwekmäßige Maßregel des jezigen Chefs

des Etablissements Benkler und Comp., jeder Lampe eine

gedrukte Anweisung beizufügen, in welcher nicht allein auf die richtige Behandlung

der Lampe selbst, beim Füllen und Anzünden derselben, sondern auch auf die von dem

Gebrauch schlechten, ungereinigten Oehls herrührende rasche Verkohlung des Dochtes

aufmerksam gemacht wird, weßhalb in jedem Falle der Gebrauch des besseren,

gereinigten Oehls anzuempfehlen ist. Von der richtigen Regulirung des Oehlstandes

hängt die Wirkung der Lampe wesentlich ab. Liegt das Niveau des Oehls im Brenner zu

tief, so tritt aus leicht begreiflichen Gründen eine allzufrühe Verkohlung des

Dochtes und eine Lichtschwächung unvermeidlich ein; liegt dasselbe zu hoch, so

fließt das Oehl am Dochte über. So einfach und leicht auch an und für sich die

Regulirung des Oehlstandes einer Lampe mit gewöhnlicher Oehlflasche ist, so treten

doch beim Gebrauch der Lampe eigenthümliche, außerhalb aller Berechnung liegende

Umstände ins Spiel, welche der sorgfältigsten Regulirung einen mehr oder weniger

schwankenden Erfolg geben. Es ist nämlich vielfach beobachtet worden, daß Lampen mit

vollkommen richtig regulirtem Oehlniveau und bei fehlerfreier Behandlung zu gewissen

Zeiten überfließen, während dieß zu andern Zeiten gar nicht oder in vermindertem

Grade der Fall ist. Diese Schwankungen werden nicht mehr unerklärlich seyn, wenn man

erwägt, daß die ungemeine Wärmeentwikelung der Benkler'schen Lampe auch auf die Oehlflasche ihren Einfluß äußert und die

darin enthaltene Luft ausdehnt, welche einen Theil des in der Flasche befindlichen

Oehls verdrängt und dadurch das Oehlniveau im Dochtrohre höher stellt; ferner, daß

selbst eine bedeutende Erniedrigung des Barometerstandes, in dessen Folge die in der

Oehlflasche eingeschlossene Luft an Ausdehnsamkeit gewinnt, ein Ueberfließen der

Lampe veranlassen kann. Auch die bei den Patentlampen außergewöhnliche Erwärmung des

Oehls im Dochtrohre hat Einfluß auf die Erhöhung des Oehlstandes. Da es demnach

bei Fabrication der Lampen kaum möglich ist, das praktisch richtige Niveau im Voraus

sicher zu bestimmen, so wäre es sehr wünschenswerth, wenn den Patentlampen in

Zukunft eine Einrichtung beigegeben würde, welche jeden Besizer der Lampe in den

Stand sezte, den Oehlstand zu jeder Zeit selbst zu reguliren. Dieser Zwek ließe sich

am einfachsten durch eine Vorrichtung zum Höher- oder Niedrigerstellen der

Oehlflasche erreichen.

Obgleich der praktische Werth des Benkler'schen

Beleuchtungsapparates im Allgemeinen durch Versuche bereits ermittelt ist, so fehlt

es doch bis jezt noch an einer Untersuchung und Vergleichung der Lichtintensität und

des Oehlconsums von Lampen mit verschiedenen Dochtweiten. Eine solche Untersuchung

würde bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Erfindung um so wichtiger seyn, als

dieselbe auch auf die Beleuchtung von Straßen und andern großen Räumen immer mehr in

Anwendung zu kommen verspricht. Einer Andeutung im polytechnischen Journal Bd. LXXXIII. S.

316 zufolge sind photometrische Versuche in obigem Sinne von Karmarsch und Heeren bereits

angestellt, deren Veröffentlichung den gewünschten Aufschluß geben wird.

Frankfurt a. M., den 7. April 1842.

Tafeln